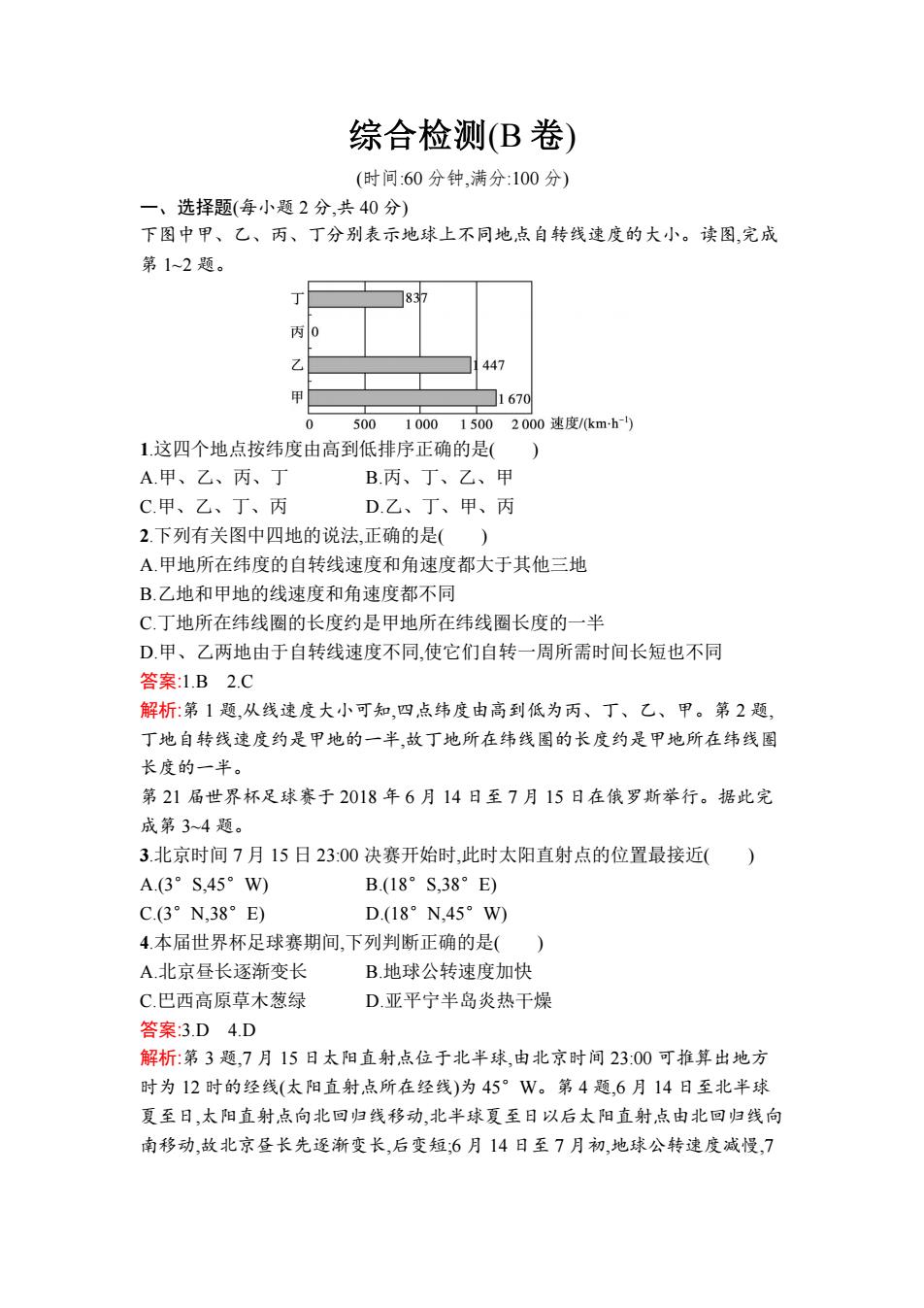

综合检测(B卷) (时间:60分钟,满分:100分) 一、选择题(每小题2分,共40分) 下图中甲、乙、丙、丁分别表示地球上不同地,点自转线速度的大小。读图,完成 第1~2题。 /0 乙 447 甲 1670 0 50010001500 2000速度/kmh- 1.这四个地点按纬度由高到低排序正确的是( A.甲、乙、丙、丁 B丙、丁、乙、甲 C.甲、乙、丁、丙 D.乙、丁、甲、丙 2.下列有关图中四地的说法,正确的是( ) A.甲地所在纬度的自转线速度和角速度都大于其他三地 B.乙地和甲地的线速度和角速度都不同 C.丁地所在纬线圈的长度约是甲地所在纬线圈长度的一半 D.甲、乙两地由于自转线速度不同,使它们自转一周所需时间长短也不同 答案1.B2.C 解析:第1题,从线速度大小可知,四点纬度由高到低为丙、丁、乙、甲。第2题 丁地自转线速度约是甲地的一半,故丁地所在纬线圈的长度约是甲地所在纬线圈 长度的一半。 第21届世界杯足球赛于2018年6月14日至7月15日在俄罗斯举行。据此完 成第3~4题。 3.北京时间7月15日23:00决赛开始时,此时太阳直射点的位置最接近() A.(3°S,45°W) B.(18°S,38°E) C.(3°N,38°E) D.(18°N,45°W) 4.本届世界杯足球赛期间,下列判断正确的是() A.北京昼长逐渐变长 B.地球公转速度加快 C.巴西高原草木葱绿 D.亚平宁半岛炎热干燥 答案:3.D4D 解析:第3题,7月15日太阳直射点位于北半球,由北京时间23:00可推算出地方 时为12时的经线(太阳直射点所在经线)为45°W。第4题,6月14日至北半球 夏至日,太阳直射点向北回归线移动,北半球夏至日以后太阳直射点由北回归线向 南移动,故北京昼长先逐渐变长,后变短:6月14日至7月初,地球公转速度减慢,7

综合检测(B 卷) (时间:60 分钟,满分:100 分) 一、选择题(每小题 2 分,共 40 分) 下图中甲、乙、丙、丁分别表示地球上不同地点自转线速度的大小。读图,完成 第 1~2 题。 1.这四个地点按纬度由高到低排序正确的是( ) A.甲、乙、丙、丁 B.丙、丁、乙、甲 C.甲、乙、丁、丙 D.乙、丁、甲、丙 2.下列有关图中四地的说法,正确的是( ) A.甲地所在纬度的自转线速度和角速度都大于其他三地 B.乙地和甲地的线速度和角速度都不同 C.丁地所在纬线圈的长度约是甲地所在纬线圈长度的一半 D.甲、乙两地由于自转线速度不同,使它们自转一周所需时间长短也不同 答案:1.B 2.C 解析:第 1 题,从线速度大小可知,四点纬度由高到低为丙、丁、乙、甲。第 2 题, 丁地自转线速度约是甲地的一半,故丁地所在纬线圈的长度约是甲地所在纬线圈 长度的一半。 第 21 届世界杯足球赛于 2018 年 6 月 14 日至 7 月 15 日在俄罗斯举行。据此完 成第 3~4 题。 3.北京时间 7 月 15 日 23:00 决赛开始时,此时太阳直射点的位置最接近( ) A.(3°S,45°W) B.(18°S,38°E) C.(3°N,38°E) D.(18°N,45°W) 4.本届世界杯足球赛期间,下列判断正确的是( ) A.北京昼长逐渐变长 B.地球公转速度加快 C.巴西高原草木葱绿 D.亚平宁半岛炎热干燥 答案:3.D 4.D 解析:第 3 题,7 月 15 日太阳直射点位于北半球,由北京时间 23:00 可推算出地方 时为 12 时的经线(太阳直射点所在经线)为 45°W。第 4 题,6 月 14 日至北半球 夏至日,太阳直射点向北回归线移动,北半球夏至日以后太阳直射点由北回归线向 南移动,故北京昼长先逐渐变长,后变短;6 月 14 日至 7 月初,地球公转速度减慢,7

月初至7月15日,地球公转速度加快:位于南半球的巴西高原正值千季,草木枯黄: 亚平宁半岛为地中海气候,比赛期间正值盛夏,受副热带高压带控制,炎热千燥。 右图中岩石缝隙中充满了水(固态或液态),箭头表示岩石的位移方向。据此完成 第5-6题。 5.引起图示岩石变化的主要作用是( A.外力作用 B.内力作用 C.变质作用 D.海陆变迁 6.引起图示岩石变化的主要因素可能是( A.流水 B.风力 C温度 D.生物 答案:5.A6.C 解析:第5题,图中反映的是水的冻融作用引起岩石破碎,因此引起图示岩石变化 的主要作用是外力作用。第6题,受温度变化的影响,岩缝中的水在固态和液态之 间转化,造成岩石不断崩解、破碎。 某地质勘测组对某一沉积岩进行探测后,得出下表数据。表中甲、乙、丙三地为 自西向东水平距离各相差500米的三个探测,点,斜线左侧数据为探测,点所在地区 的海拔(单位m),右侧数据为该岩层层顶的埋藏深度(即距离地面的垂直距离,单 位m)。据此完成第7~8题。 地点 仑 丙 数据 300/50 500/400 300/50 7.乙地地形可能属于( A.断块山 B.向斜山 C.背斜山 D地垒山 8.下列有关乙地的说法,正确的是( A.乙处的岩石容易开采 B.乙地地形成因主要是外力作用的结果 C.适合在乙地寻找石油 D.修建一条南北走向的隧道宜选在乙地 答案:7.B8B 解析:第7题,根据海拔可知,该地中间高于两侧,为山地地形。根据三地的海拔和 岩层埋藏深度,可以算出该岩层的海拔甲地是250米,乙地是100米,丙地是250 米,即该岩层向下弯曲,为向斜构造。第8题,乙地为向斜山,向斜槽部受挤压,岩石

月初至 7 月 15 日,地球公转速度加快;位于南半球的巴西高原正值干季,草木枯黄; 亚平宁半岛为地中海气候,比赛期间正值盛夏,受副热带高压带控制,炎热干燥。 右图中岩石缝隙中充满了水(固态或液态),箭头表示岩石的位移方向。据此完成 第 5~6 题。 5.引起图示岩石变化的主要作用是( ) A.外力作用 B.内力作用 C.变质作用 D.海陆变迁 6.引起图示岩石变化的主要因素可能是( ) A.流水 B.风力 C.温度 D.生物 答案:5.A 6.C 解析:第 5 题,图中反映的是水的冻融作用引起岩石破碎,因此引起图示岩石变化 的主要作用是外力作用。第 6 题,受温度变化的影响,岩缝中的水在固态和液态之 间转化,造成岩石不断崩解、破碎。 某地质勘测组对某一沉积岩进行探测后,得出下表数据。表中甲、乙、丙三地为 自西向东水平距离各相差 500 米的三个探测点,斜线左侧数据为探测点所在地区 的海拔(单位:m),右侧数据为该岩层层顶的埋藏深度(即距离地面的垂直距离,单 位:m)。据此完成第 7~8 题。 地点 甲 乙 丙 数据 300/50 500/400 300/50 7.乙地地形可能属于( ) A.断块山 B.向斜山 C.背斜山 D.地垒山 8.下列有关乙地的说法,正确的是( ) A.乙处的岩石容易开采 B.乙地地形成因主要是外力作用的结果 C.适合在乙地寻找石油 D.修建一条南北走向的隧道宜选在乙地 答案:7.B 8.B 解析:第 7 题,根据海拔可知,该地中间高于两侧,为山地地形。根据三地的海拔和 岩层埋藏深度,可以算出该岩层的海拔甲地是 250 米,乙地是 100 米,丙地是 250 米,即该岩层向下弯曲,为向斜构造。第 8 题,乙地为向斜山,向斜槽部受挤压,岩石

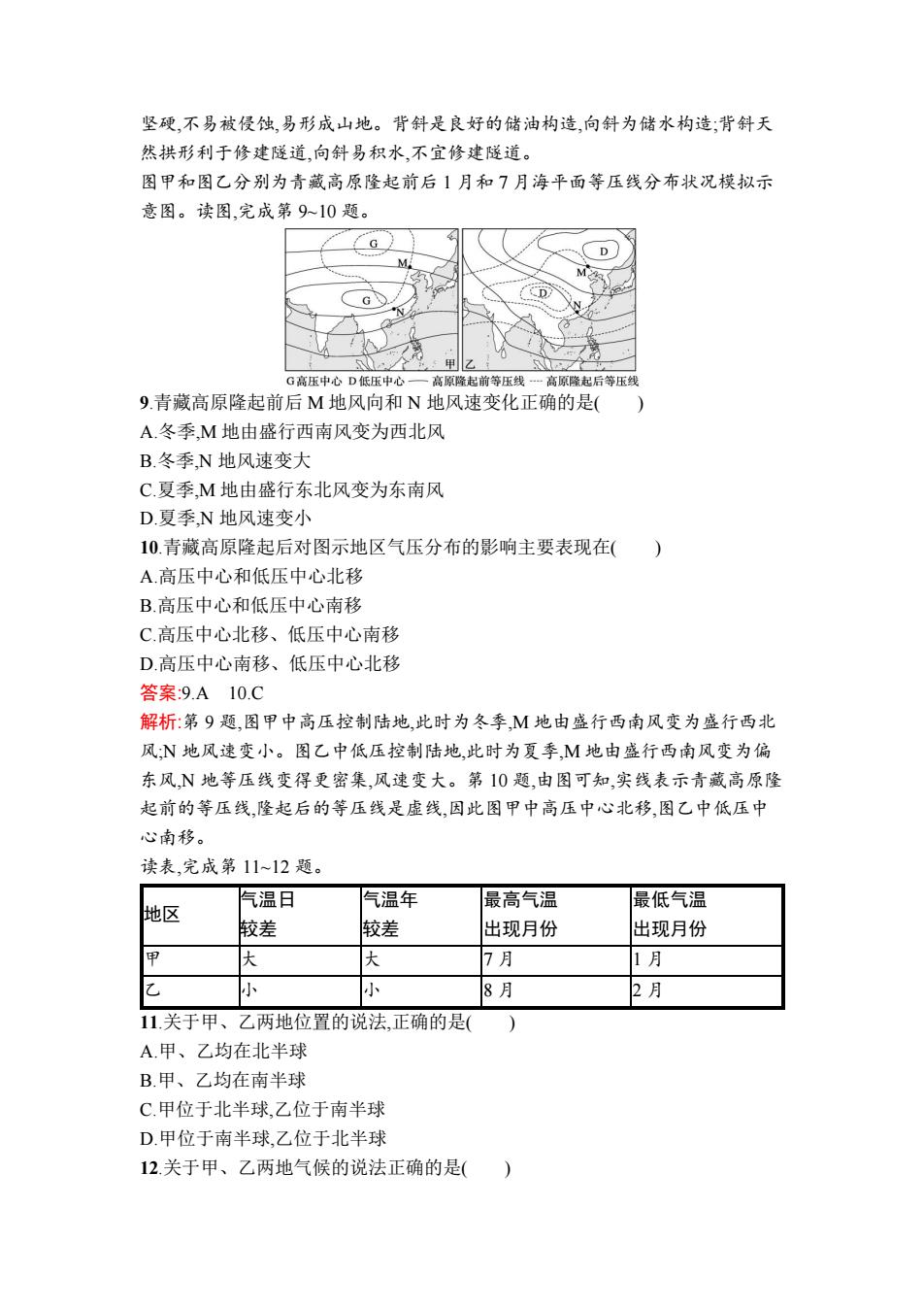

坚硬,不易被侵蚀,易形成山地。背斜是良好的储油构造,向斜为储水构造:背斜天 然拱形利于修建隧道,向斜易积水,不宜修建隧道。 图甲和图乙分别为青藏高原隆起前后1月和7月海平面等压线分布状况模拟示 意图。读图,完成第910题。 D 个甲乙 G高压中心D低压中心一高原隆起前等压线一高原隆起后等压线 9青藏高原隆起前后M地风向和N地风速变化正确的是( A.冬季,M地由盛行西南风变为西北风 B.冬季N地风速变大 C.夏季,M地由盛行东北风变为东南风 D.夏季N地风速变小 10.青藏高原隆起后对图示地区气压分布的影响主要表现在() A.高压中心和低压中心北移 B.高压中心和低压中心南移 C高压中心北移、低压中心南移 D高压中心南移、低压中心北移 答案:9.A10.C 解析:第9题,图甲中高压控制陆地,此时为冬季,M地由盛行西南风变为盛行西北 风:N地风速变小。图乙中低压控制陆地,此时为夏季,M地由盛行西南风变为偏 东风,N地等压线变得更密集,风速变大。第10题,由图可知,实线表示青藏高原隆 起前的等压线,隆起后的等压线是虚线,因此图甲中高压中心北移,图乙中低压中 心南移。 读表,完成第11~12题。 气温日 气温年 最高气温 最低气温 地区 较差 较差 出现月份 出现月份 大 大 7月 1月 公 小 8月 2月 11.关于甲、乙两地位置的说法,正确的是( A.甲、乙均在北半球 B.甲、乙均在南半球 C.甲位于北半球,乙位于南半球 D.甲位于南半球,乙位于北半球 12.关于甲、乙两地气候的说法正确的是(

坚硬,不易被侵蚀,易形成山地。背斜是良好的储油构造,向斜为储水构造;背斜天 然拱形利于修建隧道,向斜易积水,不宜修建隧道。 图甲和图乙分别为青藏高原隆起前后 1 月和 7 月海平面等压线分布状况模拟示 意图。读图,完成第 9~10 题。 9.青藏高原隆起前后 M 地风向和 N 地风速变化正确的是( ) A.冬季,M 地由盛行西南风变为西北风 B.冬季,N 地风速变大 C.夏季,M 地由盛行东北风变为东南风 D.夏季,N 地风速变小 10.青藏高原隆起后对图示地区气压分布的影响主要表现在( ) A.高压中心和低压中心北移 B.高压中心和低压中心南移 C.高压中心北移、低压中心南移 D.高压中心南移、低压中心北移 答案:9.A 10.C 解析:第 9 题,图甲中高压控制陆地,此时为冬季,M 地由盛行西南风变为盛行西北 风;N 地风速变小。图乙中低压控制陆地,此时为夏季,M 地由盛行西南风变为偏 东风,N 地等压线变得更密集,风速变大。第 10 题,由图可知,实线表示青藏高原隆 起前的等压线,隆起后的等压线是虚线,因此图甲中高压中心北移,图乙中低压中 心南移。 读表,完成第 11~12 题。 地区 气温日 较差 气温年 较差 最高气温 出现月份 最低气温 出现月份 甲 大 大 7 月 1 月 乙 小 小 8 月 2 月 11.关于甲、乙两地位置的说法,正确的是( ) A.甲、乙均在北半球 B.甲、乙均在南半球 C.甲位于北半球,乙位于南半球 D.甲位于南半球,乙位于北半球 12.关于甲、乙两地气候的说法正确的是( )

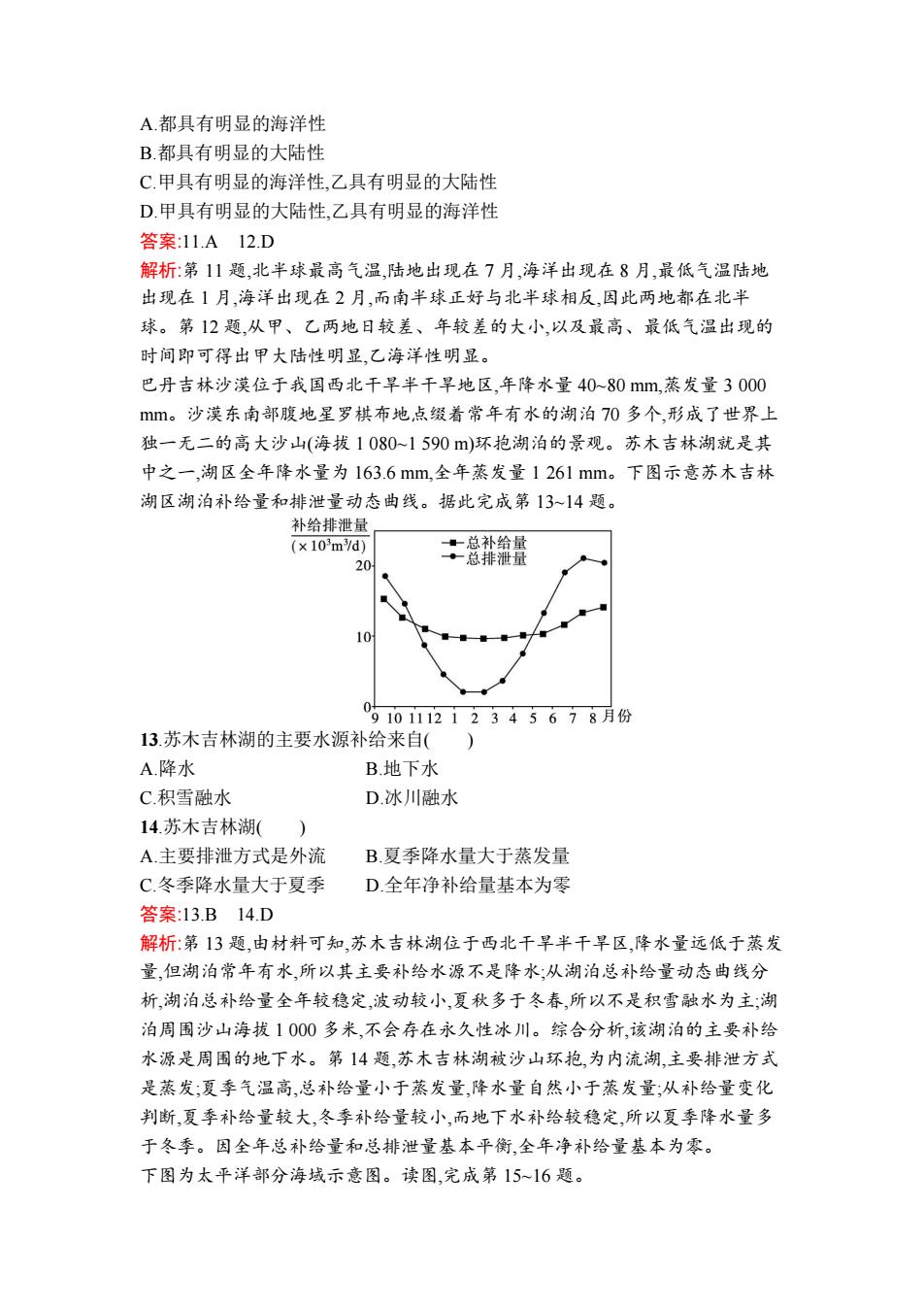

A.都具有明显的海洋性 B.都具有明显的大陆性 C.甲具有明显的海洋性,乙具有明显的大陆性 D.甲具有明显的大陆性,乙具有明显的海洋性 答案:11.A12.D 解析:第11题,北半球最高气温,陆地出现在7月,海洋出现在8月,最低气温陆地 出现在1月,海洋出现在2月,而南半球正好与北半球相反,因此两地都在北半 球。第12题,从甲、乙两地日较差、年较差的大小,以及最高、最低气温出现的 时间即可得出甲大陆性明显,乙海洋性明显。 巴丹吉林沙漠位于我国西北千旱半千旱地区,年降水量40~80mm,蒸发量3000 mm。沙漠东南部腹地星罗棋布地,点缀着常年有水的湖泊70多个,形成了世界上 独一无二的高大沙山(海拔1080~1590m)环抱湖泊的景观。苏木吉林湖就是其 中之一,湖区全年降水量为163.6mm,全年蒸发量1261mm。下图示意苏木吉林 湖区湖泊补给量和排泄量动态曲线。据此完成第13~14题。 补给排泄量 (×103m/d) ·一总补给量 20 一总排泄量 10 0g1011121234678月份 13.苏木吉林湖的主要水源补给来自() A.降水 B.地下水 C.积雪融水 D.冰川融水 14.苏木吉林湖( ) A.主要排泄方式是外流 B.夏季降水量大于蒸发量 C.冬季降水量大于夏季 D.全年净补给量基本为零 答案:13.B14D 解析:第13题,由材料可知,苏木吉林湖位于西北千旱半千旱区,降水量远低于蒸发 量,但湖泊常年有水,所以其主要补给水源不是降水:从湖泊总补给量动态曲线分 析,湖泊总补给量全年较稳定,波动较小,夏秋多于冬春,所以不是积雪融水为主:湖 泊周围沙山海拔1000多米,不会存在永久性冰川。综合分析,该湖泊的主要补给 水源是周围的地下水。第14题,苏木吉林湖被沙山环抱,为内流湖,主要排泄方式 是蒸发;夏季气温高,总补给量小于蒸发量,降水量自然小于蒸发量;从补给量变化 判断,夏季补给量较大,冬季补给量较小,而地下水补给较稳定,所以夏季降水量多 于冬季。因全年总补给量和总排泄量基本平衡,全年净补给量基本为零。 下图为太平洋部分海域示意图。读图,完成第15~16题

A.都具有明显的海洋性 B.都具有明显的大陆性 C.甲具有明显的海洋性,乙具有明显的大陆性 D.甲具有明显的大陆性,乙具有明显的海洋性 答案:11.A 12.D 解析:第 11 题,北半球最高气温,陆地出现在 7 月,海洋出现在 8 月,最低气温陆地 出现在 1 月,海洋出现在 2 月,而南半球正好与北半球相反,因此两地都在北半 球。第 12 题,从甲、乙两地日较差、年较差的大小,以及最高、最低气温出现的 时间即可得出甲大陆性明显,乙海洋性明显。 巴丹吉林沙漠位于我国西北干旱半干旱地区,年降水量 40~80 mm,蒸发量 3 000 mm。沙漠东南部腹地星罗棋布地点缀着常年有水的湖泊 70 多个,形成了世界上 独一无二的高大沙山(海拔 1 080~1 590 m)环抱湖泊的景观。苏木吉林湖就是其 中之一,湖区全年降水量为 163.6 mm,全年蒸发量 1 261 mm。下图示意苏木吉林 湖区湖泊补给量和排泄量动态曲线。据此完成第 13~14 题。 13.苏木吉林湖的主要水源补给来自( ) A.降水 B.地下水 C.积雪融水 D.冰川融水 14.苏木吉林湖( ) A.主要排泄方式是外流 B.夏季降水量大于蒸发量 C.冬季降水量大于夏季 D.全年净补给量基本为零 答案:13.B 14.D 解析:第 13 题,由材料可知,苏木吉林湖位于西北干旱半干旱区,降水量远低于蒸发 量,但湖泊常年有水,所以其主要补给水源不是降水;从湖泊总补给量动态曲线分 析,湖泊总补给量全年较稳定,波动较小,夏秋多于冬春,所以不是积雪融水为主;湖 泊周围沙山海拔 1 000 多米,不会存在永久性冰川。综合分析,该湖泊的主要补给 水源是周围的地下水。第 14 题,苏木吉林湖被沙山环抱,为内流湖,主要排泄方式 是蒸发;夏季气温高,总补给量小于蒸发量,降水量自然小于蒸发量;从补给量变化 判断,夏季补给量较大,冬季补给量较小,而地下水补给较稳定,所以夏季降水量多 于冬季。因全年总补给量和总排泄量基本平衡,全年净补给量基本为零。 下图为太平洋部分海域示意图。读图,完成第 15~16 题

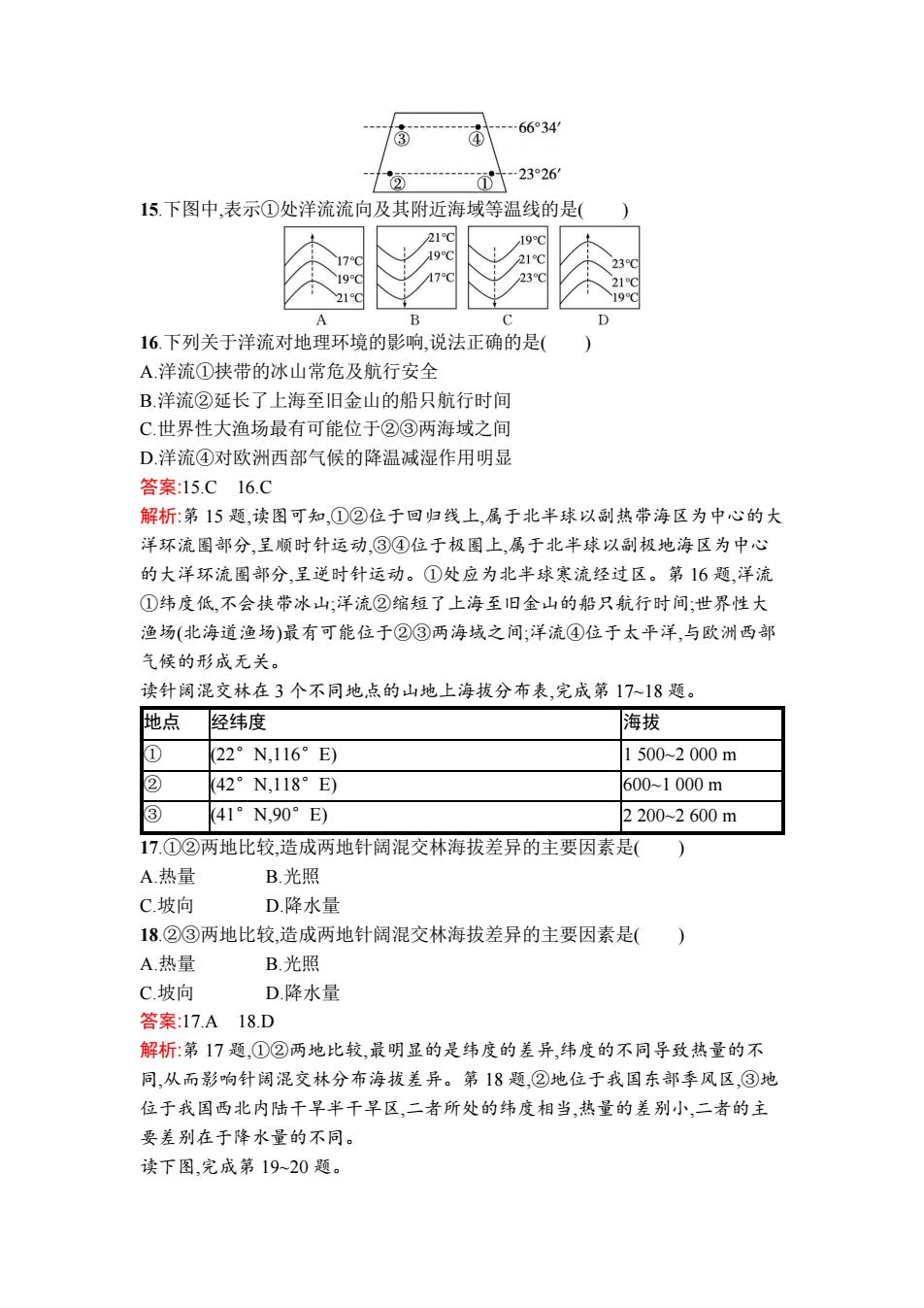

66°34¥ 3 ② .23°26 15.下图中,表示①处洋流流向及其附近海域等温线的是( 21C 23C 21C 210 19C B 16.下列关于洋流对地理环境的影响,说法正确的是( A.洋流①挟带的冰山常危及航行安全 B.洋流②延长了上海至旧金山的船只航行时间 C.世界性大渔场最有可能位于②③两海域之间 D洋流④对欧洲西部气候的降温减湿作用明显 答案:15.C16.C 解析:第15题,读图可知,①②位于回归线上,属于北半球以副热带海区为中心的大 洋环流圈部分,呈顺时针运动,③④位于极圈上,属于北半球以副极地海区为中心 的大洋环流圈部分,呈逆时针运动。①处应为北半球寒流经过区。第16题,洋流 ①纬度低,不会挟带冰山:洋流②缩短了上海至旧金山的船只航行时间;世界性大 渔场(北海道渔场)最有可能位于②③两海域之间:洋流④位于太平洋,与欧洲西部 气候的形成无关。 读针阔混交林在3个不同地,点的山地上海拔分布表,完成第17~18题。 地点 经纬度 海拔 1 22°N,116°E) 500-2000m 42°N,118°E) 600-1000m ③ 41°N,90°E) 2200-2600m 17.①②两地比较,造成两地针阔混交林海拔差异的主要因素是( A.热量 B.光照 C坡向 D.降水量 18.②③两地比较,造成两地针阔混交林海拔差异的主要因素是( A.热量 B.光照 C坡向 D.降水量 答案:17.A18.D 解析:第17题,①②两地比较,最明显的是纬度的差异,纬度的不同导致热量的不 同,从而影响针阔混交林分布海拔差异。第18题,②地位于我国东部季风区,③地 位于我国西北内陆千旱半千旱区,二者所处的纬度相当,热量的差别小,二者的主 要差别在于降水量的不同。 读下图,完成第19~20题

15.下图中,表示①处洋流流向及其附近海域等温线的是( ) 16.下列关于洋流对地理环境的影响,说法正确的是( ) A.洋流①挟带的冰山常危及航行安全 B.洋流②延长了上海至旧金山的船只航行时间 C.世界性大渔场最有可能位于②③两海域之间 D.洋流④对欧洲西部气候的降温减湿作用明显 答案:15.C 16.C 解析:第 15 题,读图可知,①②位于回归线上,属于北半球以副热带海区为中心的大 洋环流圈部分,呈顺时针运动,③④位于极圈上,属于北半球以副极地海区为中心 的大洋环流圈部分,呈逆时针运动。①处应为北半球寒流经过区。第 16 题,洋流 ①纬度低,不会挟带冰山;洋流②缩短了上海至旧金山的船只航行时间;世界性大 渔场(北海道渔场)最有可能位于②③两海域之间;洋流④位于太平洋,与欧洲西部 气候的形成无关。 读针阔混交林在 3 个不同地点的山地上海拔分布表,完成第 17~18 题。 地点 经纬度 海拔 ① (22°N,116°E) 1 500~2 000 m ② (42°N,118°E) 600~1 000 m ③ (41°N,90°E) 2 200~2 600 m 17.①②两地比较,造成两地针阔混交林海拔差异的主要因素是( ) A.热量 B.光照 C.坡向 D.降水量 18.②③两地比较,造成两地针阔混交林海拔差异的主要因素是( ) A.热量 B.光照 C.坡向 D.降水量 答案:17.A 18.D 解析:第 17 题,①②两地比较,最明显的是纬度的差异,纬度的不同导致热量的不 同,从而影响针阔混交林分布海拔差异。第 18 题,②地位于我国东部季风区,③地 位于我国西北内陆干旱半干旱区,二者所处的纬度相当,热量的差别小,二者的主 要差别在于降水量的不同。 读下图,完成第 19~20 题