大气科学 37卷 216 Chinese Journal of Atmospheric Sciences Vol.37 和140°的结果都很接近。在(3)中取较小的阈值是 为亚洲夏季风区。在西北太平洋约25N以南存在 考虑到季风刚爆发时的风向改变小于盛夏7月时的 一片不满足判据(3)的广大区域,这就是夏季西 改变(一般取120°为阈值):还考虑到BOB东北部 太平洋副高盘踞的区域。该地区把西太平洋地区的 (15N~23N)区域(图3f)受印缅槽影响,整个 热带夏季风和副热带夏季风分隔开。根据图4,亚 夏季的风向角改变多小于120°的缘故。基于 洲夏季风区的爆发进程可划分为如下几个不同阶 NCEP/NCAR再分析数据,用判据(3)计算的亚洲 段: 夏季风爆发的候等时线由图4表示。图中灰色区域 (1)孟加拉湾(BOB)夏季风爆发(5月1~5 表示该区域在夏季至少有一候满足判据(3)也即 日,25候) (a) 70-80E (e) 70-80E 30N 15N 7.5 7.5 710 -5 (b) 90-100E 90-100E 30N 075 07.5 0 15N 10 10 (c) 100-110E (g) 100-110E 30N 0 15N 7.5 7.5 EQ 0 (d) 110-120E (h) 110-120E 30N 15N o EQ 5 Mar May Jul Sep Jan Mar May Jul Sep 100°120°140°160° 图3与图2相同,但是风场的分布更改为各候风向角相对于1月平均风向角的变化(△日,阴影)的分布 Fig.3 The same as in Fig.2 except the wind vectors are replaced by the relative wind-direction changes(A6,shading) ?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http://www.cnki.net

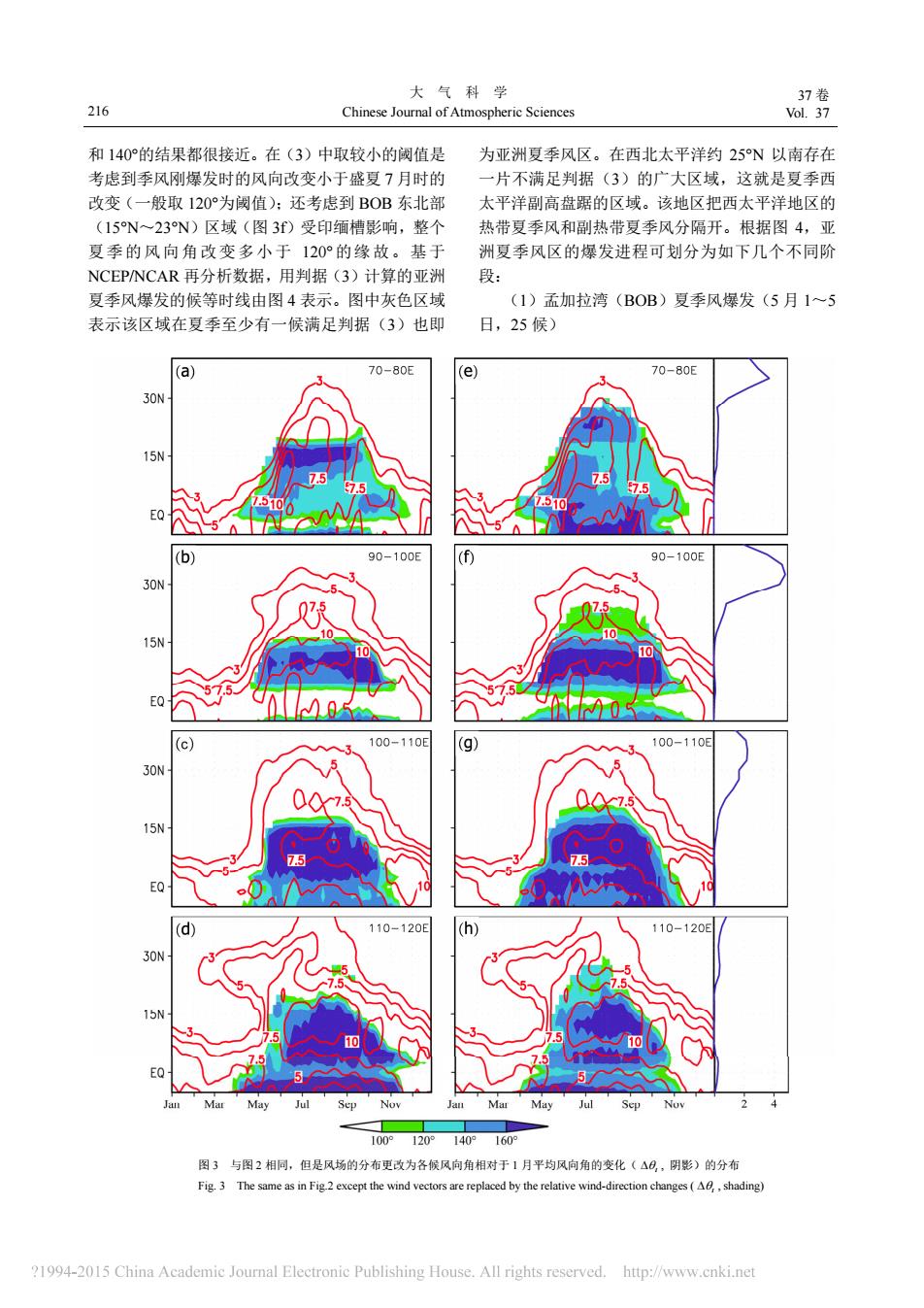

大 气 科 学 Chinese Journal of Atmospheric Sciences 37 卷 216 Vol. 37 和 140°的结果都很接近。在(3)中取较小的阈值是 考虑到季风刚爆发时的风向改变小于盛夏 7 月时的 改变(一般取 120°为阈值);还考虑到 BOB 东北部 (15°N~23°N)区域(图 3f)受印缅槽影响,整个 夏季的风向角改变多小于 120°的缘故。基于 NCEP/NCAR 再分析数据,用判据(3)计算的亚洲 夏季风爆发的候等时线由图 4 表示。图中灰色区域 表示该区域在夏季至少有一候满足判据(3)也即 为亚洲夏季风区。在西北太平洋约 25°N 以南存在 一片不满足判据(3)的广大区域,这就是夏季西 太平洋副高盘踞的区域。该地区把西太平洋地区的 热带夏季风和副热带夏季风分隔开。根据图 4,亚 洲夏季风区的爆发进程可划分为如下几个不同阶 段: (1)孟加拉湾(BOB)夏季风爆发(5 月 1~5 日,25 候) 图 3 与图 2 相同,但是风场的分布更改为各候风向角相对于 1 月平均风向角的变化( t , 阴影)的分布 Fig. 3 The same as in Fig.2 except the wind vectors are replaced by the relative wind-direction changes ( t , shading)

2期 吴国雄等:关于亚洲夏季风爆发的动力学研究的若干近期进展 No.2 WU Guoxiong et al.Recent Advances in the Study on the Dynamics of the Asian Summer Monsoon Onset 217 在25候,ASM爆发等时线出现在BOB东南 其冬季激发的偶极型定常波和夏季的热力抽吸作 部10N附近。这时,海陆热力差异出现夏季型 用均在南侧及华南产生相似的偏南气流(王同美 (Mao et al.,2003),BOB夏季风爆发(Wu and 等,2009),季节变化不显著。在这些地区,地面 Zhang,1998;吕俊梅等,2006)。然后,等时线规则 风比高空风能更准确地描述大气环流的季节变化。 地北移,5月底(30候)到达BOB北端。 3孟加拉湾夏季风爆发的动力问题 (2)中国南海(SCS)夏季风爆发(5月15~ 20日,28候) 利用副热带高压脊面随高度向暖区倾斜的 在季风爆发等时线向北推进的同时,也迅速向 特征,Mao et al.(2003)提出了夏季风爆发的指标, 东传播。26候到达中印半岛西部:约10d后,于 根据这一指标可确定逐年ASM在BOB首先爆发的 28候夏季风爆发区域东伸至南海中部,SCS夏 日期(D0)。把每年的D0作为时间坐标原点,重 季风爆发:6月初(31候),亚洲热带夏季风区 新排列气象要素时间序列:再把历年的这种序列依 域继续东伸至菲律宾东部,热带西太平洋夏季风 原点D0求气候平均,即可得到该要素的依时间 爆发。 (D-i,,D-2,D-1,D0,D+1,D+2,,D+i)排列 (3)印度夏季风爆发(6月1~5日,31候) 的组合序列。后面即以此序列为依据研究平均的 图4的一个显著特征是BOB季风爆发后,其 ASM爆发过程。 西传在BOB西岸受阻。而印度夏季风的爆发源自 3.1副高脊线断裂和季风爆发涡旋 25候时出现在阿拉伯海近赤道的对流降水。它随后 图5给出BOB夏季风爆发前后(D-3至D+2) 规律北进,于31候抵达印度西南部的喀拉拉邦, 降水和700hPa流场的变化。在季风爆发前(图 印度夏季风爆发。 5a-c),自西向东连续的副高脊线位于15N~20N (4)西太平洋刷热带季风爆发(5月1~5日, 之间,其南面(10N一15N)的带状东风将其北面 25候) 的副热带西风和近赤道西风分割开来。这时,BOB 第25候在日本本州东南海面(32N,150E) 区域的降水局限于10N以南。季风爆发时和爆发 附近就出现满足判据(3)的夏季风征兆。与上述 以后(图5d-f),BOB上空受深槽控制,副高脊线 其他亚洲热带季风系统不同,该季风区出现在西太 在BOB东部断裂,近赤道西风通过槽前的西南气 副高的北侧,且其风向季节逆转是冬季偏北风向夏 流与副热带西风链接,原存在于10N以南的大量 季偏南风的变化(图1c、d)。随后这一副热带季风 水汽向BOB东部、中印半岛和华南输送并形成剧 在强度和范围上开始迅速发展。第31候,该副热 烈降水,BOB夏季风爆发(Liu et al.,2012)。 带季风区向西南延伸,并与南海热带季风连接,夏 仔细分析图5发现,副高脊线的断裂与BOB 季风在华南登陆,日本的“梅雨”(Baiu)开始,形 地区低对流层涡旋发展有关。在BOB季风爆发前 成一条东北一西南走向的强雨带,并在夏季经常维 (图5a-c),在赤道西风和两半球热带东风之间形 持。 成以赤道为准对称的气旋对,季风爆发前(图5c) (5)梅雨期开始(6月10~14日,33候) 和爆发期间(图5d-f),北面的气旋突然加强形成 第33候夏季风爆发等时线向北跃进至长江流 季风爆发涡旋(MOV),并向北移动,与原存在BOB 域,中国梅雨和朝鲜半岛的“梅雨”(Changma)开 北部的印缅槽合并,从而使连续的副高带断裂。 始,日本的Baiu则进一步发展,至6月末,东亚夏 3.2BOB春季暖池和季风爆发涡旋的发生发展 季风爆发前沿己抵达华北南部,整个亚洲进入盛夏 每年在ASM爆发前,在BOB的中部都会出现 季节。 一时间短暂(1~一2个月)而强度很大(>31C)的 上面的分析表明,与高空风相比,使用地面风 暖池(Wu et al..,,2011,2012a)。图6a是2003年 场能更好地表述亚洲夏季风爆发和演变中的天气 BOB区域平均的海表温度(SST)的季节变化,它 特点,并由此证明在夏季风爆发时风向的改变和剧 从1月的27.5℃左右跃升至5月初的30.3℃,在季 烈天气的出现是一致的。这是因为冬季陆面上的冷 风爆发后,海温急刷下降。从4月最后一周和第一 高压是一个薄弱的近地面系统,风向的季节变化在 周的SST差异(图6b)看,BOB主要升温区在中 近地层十分明显:中低空环流受青藏高原的影响, 部和东部,西部则为降温区:这使得4月初SST较 ?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http://www.cnki.net

2 期 No. 2 吴国雄等:关于亚洲夏季风爆发的动力学研究的若干近期进展 WU Guoxiong et al. Recent Advances in the Study on the Dynamics of the Asian Summer Monsoon Onset 217 在 25 候,ASM 爆发等时线出现在 BOB 东南 部 10°N 附近。这时,海陆热力差异出现夏季型 (Mao et al.,2003),BOB 夏季风爆发(Wu and Zhang, 1998; 吕俊梅等,2006)。然后,等时线规则 地北移,5 月底(30 候)到达 BOB 北端。 (2)中国南海(SCS)夏季风爆发(5 月 15~ 20 日,28 候) 在季风爆发等时线向北推进的同时,也迅速向 东传播。26 候到达中印半岛西部;约 10 d 后,于 28 候夏季风爆发区域东伸至南海中部,SCS 夏 季风爆发;6 月初(31 候),亚洲热带夏季风区 域继续东伸至菲律宾东部,热带西太平洋夏季风 爆发。 (3)印度夏季风爆发(6 月 1~5 日,31 候) 图 4 的一个显著特征是 BOB 季风爆发后,其 西传在 BOB 西岸受阻。而印度夏季风的爆发源自 25 候时出现在阿拉伯海近赤道的对流降水。它随后 规律北进,于 31 候抵达印度西南部的喀拉拉邦, 印度夏季风爆发。 (4)西太平洋副热带季风爆发(5 月 1~5 日, 25 候) 第 25 候在日本本州东南海面(32°N,150°E) 附近就出现满足判据(3)的夏季风征兆。与上述 其他亚洲热带季风系统不同,该季风区出现在西太 副高的北侧,且其风向季节逆转是冬季偏北风向夏 季偏南风的变化(图 1c、d)。随后这一副热带季风 在强度和范围上开始迅速发展。第 31 候,该副热 带季风区向西南延伸,并与南海热带季风连接,夏 季风在华南登陆,日本的“梅雨”(Baiu)开始,形 成一条东北—西南走向的强雨带,并在夏季经常维 持。 (5)梅雨期开始(6 月 10~14 日,33 候) 第 33 候夏季风爆发等时线向北跃进至长江流 域,中国梅雨和朝鲜半岛的“梅雨”(Changma)开 始,日本的 Baiu 则进一步发展,至 6 月末,东亚夏 季风爆发前沿已抵达华北南部,整个亚洲进入盛夏 季节。 上面的分析表明,与高空风相比,使用地面风 场能更好地表述亚洲夏季风爆发和演变中的天气 特点,并由此证明在夏季风爆发时风向的改变和剧 烈天气的出现是一致的。这是因为冬季陆面上的冷 高压是一个薄弱的近地面系统,风向的季节变化在 近地层十分明显;中低空环流受青藏高原的影响, 其冬季激发的偶极型定常波和夏季的热力抽吸作 用均在南侧及华南产生相似的偏南气流(王同美 等,2009),季节变化不显著。在这些地区,地面 风比高空风能更准确地描述大气环流的季节变化。 3 孟加拉湾夏季风爆发的动力问题 利用副热带高压脊面随高度向暖区倾斜的 特征,Mao et al.(2003)提出了夏季风爆发的指标, 根据这一指标可确定逐年 ASM 在 BOB 首先爆发的 日期(D0)。把每年的 D0 作为时间坐标原点,重 新排列气象要素时间序列;再把历年的这种序列依 原点 D0 求气候平均,即可得到该要素的依时间 (D–i, …, D–2, D–1, D0, D+1, D+2, …, D+i)排列 的组合序列。后面即以此序列为依据研究平均的 ASM 爆发过程。 3.1 副高脊线断裂和季风爆发涡旋 图 5 给出 BOB 夏季风爆发前后(D–3 至 D+2) 降水和 700 hPa 流场的变化。在季风爆发前(图 5a–c),自西向东连续的副高脊线位于 15°N~20°N 之间,其南面(10°N~15°N)的带状东风将其北面 的副热带西风和近赤道西风分割开来。这时,BOB 区域的降水局限于 10°N 以南。季风爆发时和爆发 以后(图 5d–f),BOB 上空受深槽控制,副高脊线 在 BOB 东部断裂,近赤道西风通过槽前的西南气 流与副热带西风链接,原存在于 10°N 以南的大量 水汽向 BOB 东部、中印半岛和华南输送并形成剧 烈降水,BOB 夏季风爆发(Liu et al.,2012)。 仔细分析图 5 发现,副高脊线的断裂与 BOB 地区低对流层涡旋发展有关。在 BOB 季风爆发前 (图 5a–c),在赤道西风和两半球热带东风之间形 成以赤道为准对称的气旋对,季风爆发前(图 5c) 和爆发期间(图 5d–f),北面的气旋突然加强形成 季风爆发涡旋(MOV),并向北移动,与原存在 BOB 北部的印缅槽合并,从而使连续的副高带断裂。 3.2 BOB 春季暖池和季风爆发涡旋的发生发展 每年在 ASM 爆发前,在 BOB 的中部都会出现 一时间短暂(1~2 个月)而强度很大(>31°C)的 暖池(Wu et al.,2011,2012a)。图 6a 是 2003 年 BOB 区域平均的海表温度(SST)的季节变化,它 从 1 月的 27.5°C 左右跃升至 5 月初的 30.3°C,在季 风爆发后,海温急剧下降。从 4 月最后一周和第一 周的 SST 差异(图 6b)看,BOB 主要升温区在中 部和东部,西部则为降温区;这使得 4 月初 SST 较