§2.2土的三相组成及土的结构 一、土的固相 (一)、土的矿物成分 土粒的矿旷物成分不同、粗细不同、形状不同、土的性质也不同。 矿物成分(1)成土母岩的成分 (2)所经受的风化作用①物理风化一一原生矿物(化学成分无变化》 ②化学风化一一次生矿物(化学成分变化) 原生矿物:岩浆在冷凝过程中形成的矿物,其成分与母岩相同,颗粒大,比 表面积小(单位体积内颗粒的总表面积),与水的作用能力弱,抗 水性和抗风化作用强,工程性质较稳定。石英、长石、云母。 次生矿物:原生矿物经化学风化作用后形成的新的矿物,颗粒细小,呈片状, 比表面积大,与水的作用能力强。 (1)三大黏土矿物 ①高岭石(土):颗粒相对较大,亲水性较弱,晶体结构较稳定 ②伊利石(土):介于两者之间,较接近蒙脱石 ③蒙脱石(土):透水性小,多个晶体层结构不稳定、颗粒最小、亲水性 (2)水溶盐①难溶:石灰石CaC0 ②中溶:石膏CaS0.2H.0 ③易溶:NaCl、KC1、CaCl2:K、Na的S0,、C0,盐 土中的有机质一一亲水性强,压缩性大,强度低 (二)土粒粒组 粒度:土粒的大小 粒组:按土颗粒粒径(d)大小将土颗粒分组。 界限粒径:划分粒组的分界尺寸。 土的粒组了巨粒:>60mm 粗粒:0.07560mm C细粒:≤0.075mm (三)颗粒分析试验 方法:(1)筛分法:适用60一0.075m的粗粒土(风干且分散的有代表性的试样) (2)沉降分析法:适用小于0.075m的细粒土:理论基础是司笃克斯定律, 即球状的细颗粒在水中的下沉速度与颗粒直径的平方

§2.2 土的三相组成及土的结构 一、土的固相 (一)、土的矿物成分 土粒的矿物成分不同、粗细不同、形状不同、土的性质也不同。 矿物成分(1)成土母岩的成分 (2)所经受的风化作用①物理风化——原生矿物(化学成分无变化) ②化学风化——次生矿物(化学成分变化) 原生矿物:岩浆在冷凝过程中形成的矿物,其成分与母岩相同,颗粒大,比 表面积小(单位体积内颗粒的总表面积),与水的作用能力弱,抗 水性和抗风化作用强,工程性质较稳定。石英、长石、云母。 次生矿物:原生矿物经化学风化作用后形成的新的矿物,颗粒细小,呈片状, 比表面积大,与水的作用能力强。 (1) 三大黏土矿物 ①高岭石(土):颗粒相对较大,亲水性较弱,晶体结构较稳定 ②伊利石(土):介于两者之间,较接近蒙脱石 ③蒙脱石(土):透水性小,多个晶体层结构不稳定、颗粒最小、亲水性 (2)水溶盐①难溶:石灰石 CaCO3 ②中溶:石膏 CaSO4.2H2O ③易溶:NaCl、 KCl 、CaCl2 ; K 、Na 的 SO4 2-、CO3 2-盐 土中的有机质——亲水性强,压缩性大,强度低 (二)土粒粒组 粒度:土粒的大小。 粒组:按土颗粒粒径(d)大小将土颗粒分组。 界限粒径:划分粒组的分界尺寸。 土的粒组 巨粒:>60mm 粗粒:0.075~60mm 细粒:≤0.075mm (三)颗粒分析试验 方法:(1)筛分法:适用 60—0.075mm 的粗粒土(风干且分散的有代表性的试样) (2)沉降分析法:适用小于 0.075mm 的细粒土;理论基础是司笃克斯定律, 即球状的细颗粒在水中的下沉速度与颗粒直径的平方

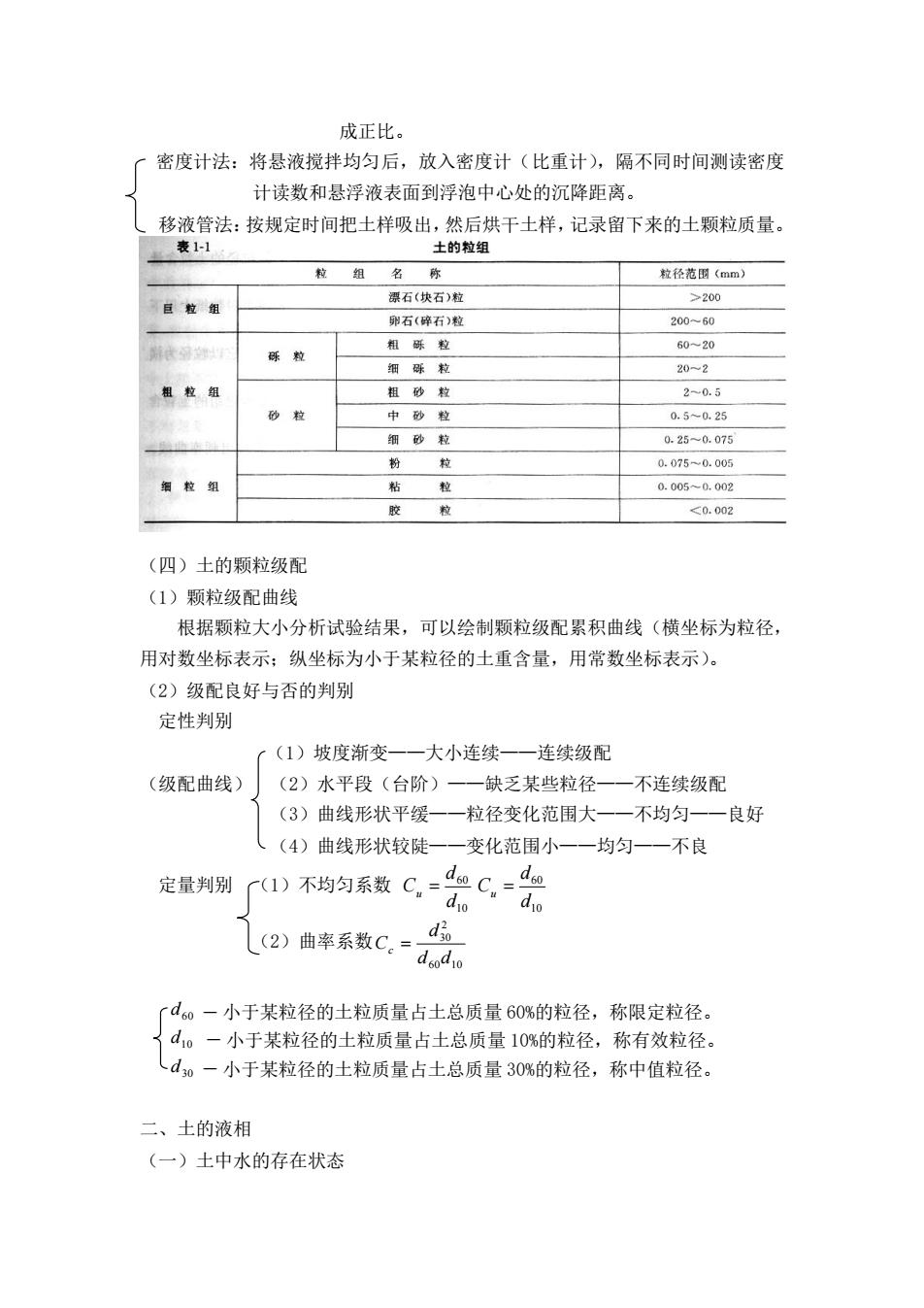

成正比。 密度计法:将悬液搅拌均匀后,放入密度计(比重计),隔不同时间测读密度 计读数和悬浮液表面到浮泡中心处的沉降距离。 ,移液管法:按规定时间把土样吸出,然后烘干土样,记录留下来的土颗粒质量。 表11 土的粒组 粒 粒径范《 粒组 漂石(块石)粒 2阅 那石〔鲜石)粒 200一60 粗际粒 60一20 细酥粒 202 粗粒组 相砂拉 20.5 砂粒 中砂毅 0.5-0.25 细粒 25 0.0750.00 粒 0.005-0.00 粒 <0.002 (四)土的颗粒级配 (1)颗粒级配曲线 根据颗粒大小分析试验结果,可以绘制颗粒级配累积曲线(横坐标为粒径 用对数坐标表示:纵坐标为小于某粒径的土重含量,用常数坐标表示)。 (2)级配良好与否的判别 定性判别 (1)坡度渐变 大小连续一 一连续级配 (级配曲线) (2)水平段(台阶) 一一缺乏某些粒径 一不连续级配 (3)曲线形状平缓一一粒径变化范围大一一不均匀一一良好 ((4)曲线形状较陡一一变化范围小一一均匀一一不良 定量别了1)不匀系数C,C一是 (2)曲率系数C。= % (d60一小于某粒径的土粒质量占土总质量60%的粒径,称限定粒径。 d1。一小于某粒径的土粒质量占土总质量10%的粒径,称有效粒径。 Cd0-小于某粒径的土粒质量占土总质量30%的粒径,称中值粒径。 二、土的液相 (一)土中水的存在状态

成正比。 密度计法:将悬液搅拌均匀后,放入密度计(比重计),隔不同时间测读密度 计读数和悬浮液表面到浮泡中心处的沉降距离。 移液管法:按规定时间把土样吸出,然后烘干土样,记录留下来的土颗粒质量。 (四)土的颗粒级配 (1)颗粒级配曲线 根据颗粒大小分析试验结果,可以绘制颗粒级配累积曲线(横坐标为粒径, 用对数坐标表示;纵坐标为小于某粒径的土重含量,用常数坐标表示)。 (2)级配良好与否的判别 定性判别 (1)坡度渐变——大小连续——连续级配 (级配曲线) (2)水平段(台阶)——缺乏某些粒径——不连续级配 (3)曲线形状平缓——粒径变化范围大——不均匀——良好 (4)曲线形状较陡——变化范围小——均匀——不良 定量判别 (1)不均匀系数 10 60 d d Cu = 10 60 d d Cu = (2)曲率系数 60 10 2 30 d d d Cc = 60 d — 小于某粒径的土粒质量占土总质量 60%的粒径,称限定粒径。 10 d — 小于某粒径的土粒质量占土总质量 10%的粒径,称有效粒径。 30 d — 小于某粒径的土粒质量占土总质量 30%的粒径,称中值粒径。 二、土的液相 (一)土中水的存在状态

,固态水:又称矿物内部结晶水或内部结合水,是指存在于土粒矿物的晶体格架 内部或是参与矿物构造的水。 液态水:分为结合水和自由水。 气态水:土中气的一部分。 自由水:是指存在于土粒表面电场影响范围以外的土中水。性质和普通水一样, 能传递静水压力,冰点为0℃,有溶解盐类的能力。分为毛细水和重 力水。 ,结合水:是指水受电分子吸引力作用吸附于土粒表面的土中水。分为强结合水 和弱结合水。 强结合水:紧靠土粒表面,性质接近于固体,密度为1.2~1.4gcm3,冰点为 -8℃,不传递静水压力,具有极大的粘滞度、弹性和抗剪强度。 ~弱结合水:在强结合水以外,电场作用范围以内,电场作用力随远离颗粒而减 弱,是一种粘滞水膜,受力时能由水膜较厚处缓慢转移到水膜较薄 处:能产生变形,但不因重力作用而流动,与土的可塑性、土的冻 胀有关。 「重力水:存在于地下水位以下,土颗粒电分子引力范围以外的水,在重力作用 下运动。 毛细水:受到水与空气交界面处表面张力的作用、存在于地下水位以上的透水 层中自由水。 (二)粘土颗粒与水的相互作用 (1)粘土颗粒表面的带电现象 粘土颗粒带有负电荷。 电泳:固体颗粒在直流电作用下向某一电极移动的现象。 电渗:水分子向相反电极移动的现象。工程的电渗排水法 (2)双电层与扩散层概念 ,固定层:在最靠近土粒表面处,静电引力最强,把水化离子和极性水分子牢固 地吸附在颗粒表面上而形成。 扩散层:在固定层外围,静电引力比较小,因此水化离子和极性水分子的活动 性比固定层中大些而形成。 固定层和扩散层中所含的阳离子与土粒表面的负电荷的电位相反,称为反离 子,两者合称反离子层。 双电层:反离子层和土粒表面负电荷一起构成。 (3)毛细水 毛细水:是受水与空气界面的表面张力作用而存在于细孔隙中的自由水

固态水:又称矿物内部结晶水或内部结合水,是指存在于土粒矿物的晶体格架 内部或是参与矿物构造的水。 液态水:分为结合水和自由水。 气态水:土中气的一部分。 自由水:是指存在于土粒表面电场影响范围以外的土中水。性质和普通水一样, 能传递静水压力,冰点为 0℃,有溶解盐类的能力。分为毛细水和重 力水。 结合水:是指水受电分子吸引力作用吸附于土粒表面的土中水。分为强结合水 和弱结合水。 强结合水:紧靠土粒表面,性质接近于固体,密度为 1.2~1.4g/cm3,冰点为 -78℃,不传递静水压力,具有极大的粘滞度、弹性和抗剪强度。 弱结合水:在强结合水以外,电场作用范围以内,电场作用力随远离颗粒而减 弱,是一种粘滞水膜,受力时能由水膜较厚处缓慢转移到水膜较薄 处;能产生变形,但不因重力作用而流动,与土的可塑性、土的冻 胀有关。 重力水:存在于地下水位以下,土颗粒电分子引力范围以外的水,在重力作用 下运动。 毛细水:受到水与空气交界面处表面张力的作用、存在于地下水位以上的透水 层中自由水。 (二)粘土颗粒与水的相互作用 (1)粘土颗粒表面的带电现象 粘土颗粒带有负电荷。 电泳:固体颗粒在直流电作用下向某一电极移动的现象。 电渗:水分子向相反电极移动的现象。工程的电渗排水法。 (2)双电层与扩散层概念 固定层:在最靠近土粒表面处,静电引力最强,把水化离子和极性水分子牢固 地吸附在颗粒表面上而形成。 扩散层:在固定层外围,静电引力比较小,因此水化离子和极性水分子的活动 性比固定层中大些而形成。 固定层和扩散层中所含的阳离子与土粒表面的负电荷的电位相反,称为反离 子,两者合称反离子层。 双电层:反离子层和土粒表面负电荷一起构成。 (3)毛细水 毛细水:是受水与空气界面的表面张力作用而存在于细孔隙中的自由水

毛细现象:毛细水沿着细的孔隙向上及向其它方向移动的现象。 造成:「地下室过分潮湿: 引起路基冻害: (引起土的沼泽化和盐渍化。 毛细水上升高度:在实际工程中,可通过实地调查、观测、当地的经验或经验公 式计算。 经验认为:「碎石土无毛细现象 砂土上升高度0.2-0.3米 粉土上升高度0.91.5米 毛细压力(毛细粘聚力或粘聚力):在水和空气分界面上产生的表面张力总是沿 着弯液面切线方向作用的,它促使两个颗粒互相靠拢,在土粒的接触面 上产生了的压力。 (4)土的冻胀 陈胀:当大气负温传入土中时,土中的自由水首先冻结成冰晶体,随着气温的继 续下降,弱结合水的最外层也开始冻结,使冰品体逐渐扩大:另一方面, 结合水膜的减薄,使得水膜中的离子浓度增加,土粒就产生了渗透压力。 在这两种引力作用下,未冻结区的水分(弱结合水和自由水)就会不断地向 冻结区迁移和积聚,使冰晶体不断扩大,在土层中形成冰夹层,土体随之发生隆 起,即冻胀现象。 影响冻胀的因素: 土的因素:细粒土(粉砂、粉士、粉质粘土和粉质亚砂土)冻胀现象严重。由于 具有显著的毛细现象,毛细水上升高度大,上升速度快,具有较通畅 的水源补给通道:土颗粒细,比表能大,土的矿物成分亲水性强,有 较多的结合水。粘土虽有较厚的结合水膜,但毛细孔隙小,水分迁移 阻力大,冻胀性小。 水的因素:冻结区附近地下水位较高,毛细水上升高度能够达到或接近冻结线, 使冻结区能得到外部水源的补给,冻胀现象严重。 「开敞型冻胀:冻结过程中有水源补给,冻胀强。 (封闭型冻胀:冻结过程中无水源补给,冻胀弱。 温度的因素:当气温骤降且冷却强度很大时,土的冻结面迅速向下推移,即冻 结速度快,此时,土中弱结合水来不及向冻结区迁移就在原地冻 结成冰,毛细通道被晶体所阻塞,冻胀不明显:若气温缓慢下降, 冷却强度小,但负温持续时间较长,未冻区水分不断地向冻结区 迁移积聚,冻胀明显

毛细现象:毛细水沿着细的孔隙向上及向其它方向移动的现象。 造成: 地下室过分潮湿; 引起路基冻害; 引起土的沼泽化和盐渍化。 毛细水上升高度:在实际工程中,可通过实地调查、观测、当地的经验或经验公 式计算。 经验认为: 碎石土无毛细现象 砂土上升高度 0.2-0.3 米 粉土上升高度 0.9-1.5 米 毛细压力(毛细粘聚力或粘聚力):在水和空气分界面上产生的表面张力总是沿 着弯液面切线方向作用的,它促使两个颗粒互相靠拢,在土粒的接触面 上产生了的压力。 (4)土的冻胀 冻胀:当大气负温传入土中时,土中的自由水首先冻结成冰晶体,随着气温的继 续下降,弱结合水的最外层也开始冻结,使冰晶体逐渐扩大;另一方面, 结合水膜的减薄,使得水膜中的离子浓度增加,土粒就产生了渗透压力。 在这两种引力作用下,未冻结区的水分(弱结合水和自由水)就会不断地向 冻结区迁移和积聚,使冰晶体不断扩大,在土层中形成冰夹层,土体随之发生隆 起,即冻胀现象。 影响冻胀的因素: 土的因素:细粒土(粉砂、粉土、粉质粘土和粉质亚砂土)冻胀现象严重。由于 具有显著的毛细现象,毛细水上升高度大,上升速度快,具有较通畅 的水源补给通道;土颗粒细,比表能大,土的矿物成分亲水性强,有 较多的结合水。粘土虽有较厚的结合水膜,但毛细孔隙小,水分迁移 阻力大,冻胀性小。 水的因素:冻结区附近地下水位较高,毛细水上升高度能够达到或接近冻结线, 使冻结区能得到外部水源的补给,冻胀现象严重。 开敞型冻胀:冻结过程中有水源补给,冻胀强。 封闭型冻胀:冻结过程中无水源补给,冻胀弱。 温度的因素:当气温骤降且冷却强度很大时,土的冻结面迅速向下推移,即冻 结速度快,此时,土中弱结合水来不及向冻结区迁移就在原地冻 结成冰,毛细通道被晶体所阻塞,冻胀不明显;若气温缓慢下降, 冷却强度小,但负温持续时间较长,未冻区水分不断地向冻结区 迁移积聚,冻胀明显

三、土的气相 粗颗粒:土中的气体与大气相通,对土的力学性质影响不大: 细颗粒:存在与大气隔绝的封闭气泡,使土的压缩性提高,透水性减小。 封闭气泡:随着压力的增大,封闭气泡可能压缩或溶解于水中,压力减小时,气 泡会恢复原状或重新游离出来。 四、土的结构与构造 (一)土的结构:土粒单元的大小、形状、相互排列及其联结关系等因素形成的 综合特征。 (1)单粒结构:粗大土粒(少0.075mm)在水或空气中下沉而形成的,分子吸引 力相对很小,颗粒间几乎无联结。 紧密:土粒排列紧密,在动、静荷载作用下都不会产生较大沉降,强度大,压 缩性小,是较为良好的天然地基。 疏松:骨架不稳定,当受到振动或其他外力作用时,土粒易于发生移动,土中 孔隙剧烈成少,引起土体较大变形,不宜作为建筑物的地基。 (2)蜂窝结构:主要由粉粒(d=0.005~0.075mm)组成。单个土粒下沉碰上已 沉积的土粒时,由于引力大于重力,土粒停留在最初的接触点 不在下沉,逐步形成土粒链,土粒链组成弓架结构,类似峰窝 可承担一定的水平静荷载,但当其承受较高水平荷载或动力荷 载时,结构将破坏,导致严重的地基沉降。 (3)絮凝结构:粘粒(K0.005mm)或胶粒(k0.002mm),其重力作用小,能够 在水中长期悬浮,不因自重而下沉。结构极不稳定,随着溶液 性质的改变或受到震荡后可重新分散。 粒间排斥力:土粒靠近时土粒反离子层间孔隙水的渗透压力产生的渗透斥力。 与双电层的厚度、水溶液的性质、温度等有关, 粒间吸引力:主要指范德华力。与土粒大小、形状、矿物成分、表面电荷等有关。 「胶溶状态:以斥力为主,则土粒间凝聚受阻,土悬浮液处于分散状态。 胶凝状态:以引力为主,则产生凝聚。 (二)土的构造:同一土层中的物质成分和颗粒大小等相近的各部分之间的相互 关系的特征。 厂成层性:最主要的特征,即层理构造,是在土的形成过程中,由不同阶段沉 积 的物质成分、颗粒大小或颜色不同,而沿竖向呈现的成层特征。 裂隙性:大大降低土体强度和稳定性,增大透水性,对工程不利。 此外,注意土中有无包裹物(腐殖物、贝壳、结核体等)、天然或人为孔洞

三、土的气相 粗颗粒:土中的气体与大气相通,对土的力学性质影响不大; 细颗粒:存在与大气隔绝的封闭气泡,使土的压缩性提高,透水性减小。 封闭气泡:随着压力的增大,封闭气泡可能压缩或溶解于水中,压力减小时,气 泡会恢复原状或重新游离出来。 四、土的结构与构造 (一)土的结构:土粒单元的大小、形状、相互排列及其联结关系等因素形成的 综合特征。 (1)单粒结构:粗大土粒(d>0.075mm)在水或空气中下沉而形成的,分子吸引 力相对很小,颗粒间几乎无联结。 紧密:土粒排列紧密,在动、静荷载作用下都不会产生较大沉降,强度大,压 缩性小,是较为良好的天然地基。 疏松:骨架不稳定,当受到振动或其他外力作用时,土粒易于发生移动,土中 孔隙剧烈减少,引起土体较大变形,不宜作为建筑物的地基。 (2)蜂窝结构:主要由粉粒(d=0.005~0.075mm)组成。单个土粒下沉碰上已 沉积的土粒时,由于引力大于重力,土粒停留在最初的接触点 不在下沉,逐步形成土粒链,土粒链组成弓架结构,类似蜂窝。 可承担一定的水平静荷载,但当其承受较高水平荷载或动力荷 载时,结构将破坏,导致严重的地基沉降。 (3)絮凝结构:粘粒(d<0.005mm)或胶粒(d<0.002mm),其重力作用小,能够 在水中长期悬浮,不因自重而下沉。结构极不稳定,随着溶液 性质的改变或受到震荡后可重新分散。 粒间排斥力:土粒靠近时土粒反离子层间孔隙水的渗透压力产生的渗透斥力。 与双电层的厚度、水溶液的性质、温度等有关, 粒间吸引力:主要指范德华力。与土粒大小、形状、矿物成分、表面电荷等有关。 胶溶状态:以斥力为主,则土粒间凝聚受阻,土悬浮液处于分散状态。 胶凝状态:以引力为主,则产生凝聚。 (二)土的构造:同一土层中的物质成分和颗粒大小等相近的各部分之间的相互 关系的特征。 成层性:最主要的特征,即层理构造,是在土的形成过程中,由不同阶段沉 积 的物质成分、颗粒大小或颜色不同,而沿竖向呈现的成层特征。 裂隙性:大大降低土体强度和稳定性,增大透水性,对工程不利。 此外,注意土中有无包裹物(腐殖物、贝壳、结核体等)、天然或人为孔洞