2.麦克斯韦速率分布律。 3.麦克斯韦速度分布律。 4.气体分子碰壁数及其应用(*) 5.外力场中自由粒子的分布及玻耳兹曼分布 6.能量均分定理。 教学提示:多媒体授课,课堂讨论,习题课讨论,课外阅读,视频演示实验。 教学重点和难点:麦克斯韦速率分布律,麦克斯韦速度分布律,等温大气困 强公式,玻耳兹曼分布,自由度和自由度数,能量均分定理。 学法指导:习题课讨论,课外阅读相关资料,课堂讨论。 作业:2.2.2,2.3.4,2.3.5,2.4.2,2.5.1,2.6.6,2.6.8,2.7.1,2.7.2。 (三)输运现象与分子动理学理论的非平衡态理论 教学目的与要求: 1.通过课堂讲授,使学生了解三种输运现象的宏观规律,并理解其微观机 理,能过利用这些宏观规律对一些物理现象进行定性解释。 2。通过引导学生阅读一些课外资料,使学生对热传递的三种方式有一定的 了解,并对生活中的热传递现象能过加以解释。 3。使学生对有关碰撞的一些微观模型有一定的理解,能够利用这些微观模 型对三种输运系数进行推导, 4.通过课堂讨论,使学生对稀薄气体中的输运规律有一定的了解,并能和 常温常压下的气体进行比较,了解它们的不同点。 教学内容: 1.黏性现象的宏观规律。 2.扩散现象的宏观规律。 3.热传导现象的宏观规律。 4.气体分子平均自由程。 5.气体输运系数的导出。 6.稀薄气体中的输运过程。 教学提示:多媒体授课,课堂讨论,课外阅读。 教学重点和难点:输运现象的宏观规律,泊肃叶定律,平均碰撞颜率的计算

28 2. 麦克斯韦速率分布律。 3. 麦克斯韦速度分布律。 4. 气体分子碰壁数及其应用(*) 5. 外力场中自由粒子的分布及玻耳兹曼分布。 6. 能量均分定理。 教学提示:多媒体授课,课堂讨论,习题课讨论,课外阅读,视频演示实验。 教学重点和难点:麦克斯韦速率分布律,麦克斯韦速度分布律,等温大气压 强公式,玻耳兹曼分布,自由度和自由度数,能量均分定理。 学法指导:习题课讨论,课外阅读相关资料,课堂讨论。 作业:2.2.2,2.3.4, 2.3.5, 2.4.2, 2.5.1, 2.6.6, 2.6.8, 2.7.1, 2.7.2。 (三)输运现象与分子动理学理论的非平衡态理论 教学目的与要求: 1. 通过课堂讲授,使学生了解三种输运现象的宏观规律,并理解其微观机 理,能过利用这些宏观规律对一些物理现象进行定性解释。 2. 通过引导学生阅读一些课外资料,使学生对热传递的三种方式有一定的 了解,并对生活中的热传递现象能过加以解释。 3. 使学生对有关碰撞的一些微观模型有一定的理解,能够利用这些微观模 型对三种输运系数进行推导。 4. 通过课堂讨论,使学生对稀薄气体中的输运规律有一定的了解,并能和 常温常压下的气体进行比较,了解它们的不同点。 教学内容: 1. 黏性现象的宏观规律。 2. 扩散现象的宏观规律。 3. 热传导现象的宏观规律。 4. 气体分子平均自由程。 5. 气体输运系数的导出。 6. 稀薄气体中的输运过程。 教学提示:多媒体授课,课堂讨论,课外阅读。 教学重点和难点:输运现象的宏观规律,泊肃叶定律,平均碰撞频率的计算

气体分子平均自由程的计算,输运系数的导出,稀薄气体中的热传导现象。 学法指导:课堂讨论,课外阅读,有关实验视频演示。 作业:3.3.5,3.3.6,3.5.3,3.7.1,3.7.2,3.8.1。 (四)热力学第一定律 教学目的与要求: 1.通过课堂讲授及讨论,使学生掌握判断一个热力学过程是否为准静态过 程或可逆过程,了解准静态过程的意义。 2.使学生对功和热量的物理意义有一定的理解,并能计算几种过程中的功 和热量。 3.通过课堂讲授和课外阅读,使学生掌握热力学第一定律的内容,并能利 用热力学第一定律对一些物理现象进行解释。 4.使学生对焓的物理意义有一定的了解,并对常用的两种热容(定体热容 和定压热容)的计算有充分的理解。 5.使学生能够利用热力学第一定律的数学表达式对理想气体的各种热力学 过程进行分析计算。 6.能够利用热力学第一定律对各种热机循环的循环效率进行分析计算。 7.对制冷机和制冷系数有一定的理解,通过课外阅读和课堂讨论,对焦耳 汤姆孙效应有一定的了解。 教学内容: 1.可逆与不可逆过程。 2.功和热量。 3.热力学第一定律 4.热容与烙。 5.第一定律对气体的应用。 6.热机。 7.焦耳-汤姆孙效应与制冷机。 教学提示:多媒体授课,课堂讨论,习题课讨论,课外阅读,启发式教学, 视频演示实验。 教学重点和难点:可逆过程和准静态过程的判定,体积膨胀功的计算,热力

29 气体分子平均自由程的计算,输运系数的导出,稀薄气体中的热传导现象。 学法指导:课堂讨论,课外阅读,有关实验视频演示。 作业:3.3.5, 3.3.6, 3.5.3, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1。 (四)热力学第一定律 教学目的与要求: 1. 通过课堂讲授及讨论,使学生掌握判断一个热力学过程是否为准静态过 程或可逆过程,了解准静态过程的意义。 2. 使学生对功和热量的物理意义有一定的理解,并能计算几种过程中的功 和热量。 3. 通过课堂讲授和课外阅读,使学生掌握热力学第一定律的内容,并能利 用热力学第一定律对一些物理现象进行解释。 4. 使学生对焓的物理意义有一定的了解,并对常用的两种热容(定体热容 和定压热容)的计算有充分的理解。 5. 使学生能够利用热力学第一定律的数学表达式对理想气体的各种热力学 过程进行分析计算。 6. 能够利用热力学第一定律对各种热机循环的循环效率进行分析计算。 7. 对制冷机和制冷系数有一定的理解,通过课外阅读和课堂讨论,对焦耳- 汤姆孙效应有一定的了解。 教学内容: 1. 可逆与不可逆过程。 2. 功和热量。 3. 热力学第一定律 4. 热容与焓。 5. 第一定律对气体的应用。 6. 热机。 7. 焦耳-汤姆孙效应与制冷机。 教学提示:多媒体授课,课堂讨论,习题课讨论,课外阅读,启发式教学, 视频演示实验。 教学重点和难点:可逆过程和准静态过程的判定,体积膨胀功的计算,热力

学第一定律的内容,焓的物理意义,理想气体的内能,绝热过程方程,热机循环 效率的计算,焦耳-汤姆孙效应。 学法指导:课堂讨论,习题课讨论,课外阅读。 作业:4.2.1,4.2.2,4.42,4.4.3,4.5.2,4.5.3,4.5.5,4.5.6,4.5.7 4.5.16,4.6.1,4.6.2,4.6.4。 (五)热力学第二定律与熵 教学目的与要求: 1.通过课堂授课和课外阅读,使学生对热力学第二定律的表述及其实质有 定的理解,并掌握证明两种表述等效性的方法。 2.使学生了解卡诺定理的内容,并能证明该定理,能过利用卡诺定理对一 些物理现象进行解释。 3.通过课堂授课和讨论,使学生掌握熵的定义,并能计算一些过程中的熵 变,对熵增加原理有一定的理解。 4.掌握热力学第二定律的数学表达式以及玻耳兹曼关系,了解熵的微观意 义。 教学内容: 1.热力学第二定律的表述及其实质。 2。卡诺定理 3.嫡与嫡增加原理。 教学提示:多媒体授课,课堂讨论,课外阅读,习题课讨论。 教学重点和难点:热力学第二定律的两种表述,卡诺定理,热力学温标的引 入,克劳修斯等式的证明,熵的引入以及熵变的计算,熵增加原理的内容及意义, 热力学第二定律的数学表达式,熵的微观意义,玻耳兹曼关系。 学法指导:课外阅读,课堂讨论,习题课讨论。 作业:5.3.1,5.3.3,5.3.6。 (六)物态与相变 教学目的与要求: 1.使学生了解自然界中存在的物态。 2。通过课堂授课和讨论,使学生掌握球形液面附加压强的计算方法,并能

30 学第一定律的内容,焓的物理意义,理想气体的内能,绝热过程方程,热机循环 效率的计算,焦耳-汤姆孙效应。 学法指导:课堂讨论,习题课讨论,课外阅读。 作业:4.2.1,4.2.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.5.16, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.4。 (五)热力学第二定律与熵 教学目的与要求: 1. 通过课堂授课和课外阅读,使学生对热力学第二定律的表述及其实质有 一定的理解,并掌握证明两种表述等效性的方法。 2. 使学生了解卡诺定理的内容,并能证明该定理,能过利用卡诺定理对一 些物理现象进行解释。 3. 通过课堂授课和讨论,使学生掌握熵的定义,并能计算一些过程中的熵 变,对熵增加原理有一定的理解。 4. 掌握热力学第二定律的数学表达式以及玻耳兹曼关系,了解熵的微观意 义。 教学内容: 1. 热力学第二定律的表述及其实质。 2. 卡诺定理。 3. 熵与熵增加原理。 教学提示:多媒体授课,课堂讨论,课外阅读,习题课讨论。 教学重点和难点:热力学第二定律的两种表述,卡诺定理,热力学温标的引 入,克劳修斯等式的证明,熵的引入以及熵变的计算,熵增加原理的内容及意义, 热力学第二定律的数学表达式,熵的微观意义,玻耳兹曼关系。 学法指导:课外阅读,课堂讨论,习题课讨论。 作业:5.3.1,5.3.3,5.3.6。 (六)物态与相变 教学目的与要求: 1. 使学生了解自然界中存在的物态。 2. 通过课堂授课和讨论,使学生掌握球形液面附加压强的计算方法,并能

定性解释润湿与不润湿现象,对毛细现象的物理解释有一定的理解。 3。对相变的定义有一定的理解,了解真实气体等温线和理想气体等温线的 区别,能够利用范德瓦尔斯方程求出临界点。 教学内容: 1.物质的五种物态。 2.液体的表面现象。 3.气液相变。 教学提示:多媒体授课,课堂讨论,课外阅读。 教学重点和难点:物态的定义,液体的表面能,弯曲液面的附加压强,润湿 和不润湿现象的解释,毛细现象的物理本质,相变的定义,真实气体等温线,临 界点。 学法指导:课外阅读,课堂讨论,相关实验视频演示 七、课程有关说明 本教学大纲制定依据: 参考国家教委高等理工科院校《热学基本教学要求》:按照信阳师范学院教 务处关于修订本科课程教学大纲的指导意见,特修订本大纲。 与其他课程之间的关系: 先修高等数学和力学,本课程在大学一年级第二学期开始为宜。在热学的授 课过程中,应注意利用微积分知识和数量级估计的方法对学生进行系统性的训 练,使学生理解热力学与力学之间的联系与区别。另外,在授课过程中,应注意 讲授一些有关统计物理的知识,为学生下一步学习热力学与统计物理打下基础, 本课程的重点与难点:理想气体物态方程:分子动理学的平衡态理论:热力 学第一定律在气体中的应用:熵的计算;热力学第二定律的应用。 执行本大纲应注意的问题: 在教学过程中,要注意课堂教学与课外阅读相结合的方式,使学生能够活应 用热学相关知识对生活中的一些现象进行解释,提高学生对热力学的兴趣。 主要教学方式与考核方式: 在教学方式上,采用多媒体授课与课外阅读相结合的方式,在加上课堂讨论 与习题课讨论,加深学生对热学内容的认识。考核采用平时作业与期末考试相结 31

31 定性解释润湿与不润湿现象,对毛细现象的物理解释有一定的理解。 3. 对相变的定义有一定的理解,了解真实气体等温线和理想气体等温线的 区别,能够利用范德瓦尔斯方程求出临界点。 教学内容: 1. 物质的五种物态。 2. 液体的表面现象。 3. 气液相变。 教学提示:多媒体授课,课堂讨论,课外阅读。 教学重点和难点:物态的定义,液体的表面能,弯曲液面的附加压强,润湿 和不润湿现象的解释,毛细现象的物理本质,相变的定义,真实气体等温线,临 界点。 学法指导:课外阅读,课堂讨论,相关实验视频演示。 七、课程有关说明 本教学大纲制定依据: 参考国家教委高等理工科院校《热学基本教学要求》;按照信阳师范学院教 务处关于修订本科课程教学大纲的指导意见,特修订本大纲。 与其他课程之间的关系: 先修高等数学和力学,本课程在大学一年级第二学期开始为宜。在热学的授 课过程中,应注意利用微积分知识和数量级估计的方法对学生进行系统性的训 练,使学生理解热力学与力学之间的联系与区别。另外,在授课过程中,应注意 讲授一些有关统计物理的知识,为学生下一步学习热力学与统计物理打下基础。 本课程的重点与难点:理想气体物态方程;分子动理学的平衡态理论;热力 学第一定律在气体中的应用;熵的计算;热力学第二定律的应用。 执行本大纲应注意的问题: 在教学过程中,要注意课堂教学与课外阅读相结合的方式,使学生能够活应 用热学相关知识对生活中的一些现象进行解释,提高学生对热力学的兴趣。 主要教学方式与考核方式: 在教学方式上,采用多媒体授课与课外阅读相结合的方式,在加上课堂讨论 与习题课讨论,加深学生对热学内容的认识。考核采用平时作业与期末考试相结

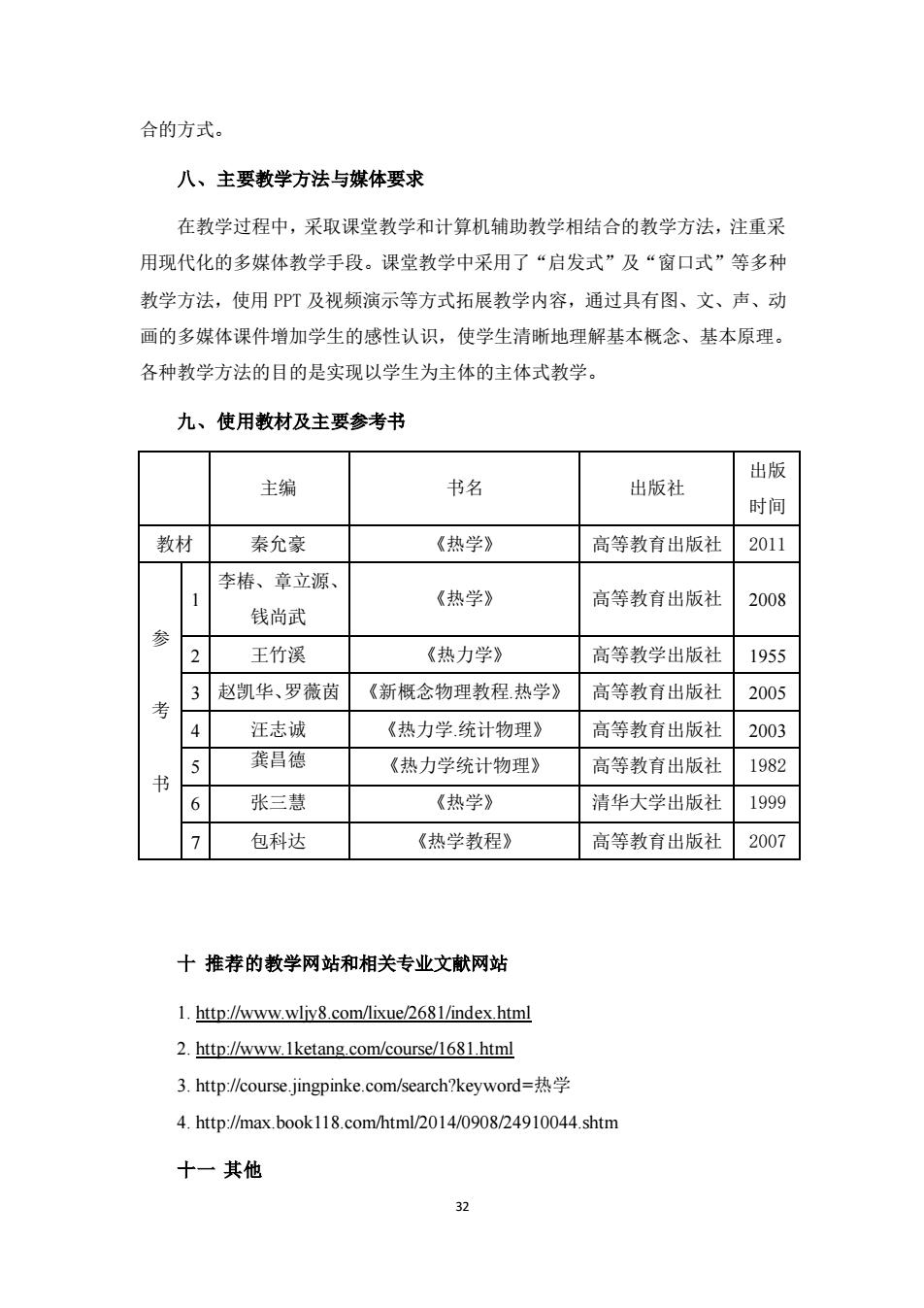

合的方式。 八、主要教学方法与媒体要求 在教学过程中,采取课堂教学和计算机辅助教学相结合的教学方法,注重采 用现代化的多媒体教学手段。课堂教学中采用了“启发式”及“窗口式”等多种 教学方法,使用PPT及视频演示等方式拓展教学内容,通过具有图、文、声、动 画的多媒体课件增加学生的感性认识,使学生清晰地理解基本概念、基本原理。 各种教学方法的目的是实现以学生为主体的主体式教学。 九、使用教材及主要参考书 出版 主编 书名 出版社 时间 教材 秦允豪 《热学》 高等教育出版社 2011 李椿、章立源 1 《热学》 高等数育出版 2008 钱尚武 2 王竹溪 《热力学》 高等教学出版社 1955 3赵凯华、罗薇茵 《新概念物理教程热学》 高等教育出版社 2005 4 汪志诚 《热力学统计物理》 高等教育出版社 2003 龚昌德 《热力学统计物理》 高等教育出版社 1982 书 6 张三慧 《热学》 清华大学出版社 1999 7 包科达 《热学教程》 高等教育出版社2007 十推荐的教学网站和相关专业文献网站 1.http://www.wljv8.com/lixue/2681/index.html 2.http://www.1ketang.com/course/1681.html 3.http://course.jingpinke.com/search?keyword= 4.http:/max.book118.com/html/2014/0908/24910044.shtm 十一其他

32 合的方式。 八、主要教学方法与媒体要求 在教学过程中,采取课堂教学和计算机辅助教学相结合的教学方法,注重采 用现代化的多媒体教学手段。课堂教学中采用了“启发式”及“窗口式”等多种 教学方法,使用 PPT 及视频演示等方式拓展教学内容,通过具有图、文、声、动 画的多媒体课件增加学生的感性认识,使学生清晰地理解基本概念、基本原理。 各种教学方法的目的是实现以学生为主体的主体式教学。 九、使用教材及主要参考书 主编 书名 出版社 出版 时间 教材 秦允豪 《热学》 高等教育出版社 2011 参 考 书 1 李椿、章立源、 钱尚武 《热学》 高等教育出版社 2008 2 王竹溪 《热力学》 高等教学出版社 1955 3 赵凯华、罗薇茵 《新概念物理教程.热学》 高等教育出版社 2005 4 汪志诚 《热力学.统计物理》 高等教育出版社 2003 5 龚昌德 《热力学统计物理》 高等教育出版社 1982 6 张三慧 《热学》 清华大学出版社 1999 7 包科达 《热学教程》 高等教育出版社 2007 十 推荐的教学网站和相关专业文献网站 1. http://www.wljy8.com/lixue/2681/index.html 2. http://www.1ketang.com/course/1681.html 3. http://course.jingpinke.com/search?keyword=热学 4. http://max.book118.com/html/2014/0908/24910044.shtm 十一 其他