《我的“人际圈“》教学设计 深圳外国语学校高中部林雪芳 教学对像: 高二年级 学情分析: 人际交往问题是高中生活的重要议题,同伴在青少年心中有重要的地位,影 响着青少年的情绪体验和自我感受。 高中学生在人际交往中容易出现两种典型的表现: 第一种表现为,自我中心化的倾向,表现在人际中过多考虑自己的感受而忽 略他人的感受,更少主动倾听和了解他人,强求他人以自己为中心。在人际交往 中多采用控制、干涉的方法,侵入他人边界。 还有一种表现为,过度重视他人而忽略自我,因为担心破坏人际关系、影响 自我形象、伤害他人感受而选择顺从讨好别人,不敢表达自己内心的真实想法, 允许他们侵犯自己的边界,回避冲突,往往采用被动攻击的方式表达不满。 这两类人际模式的个体还容易相互吸引和捆绑,且最终陷入人际冲突之中。 他们的表现虽然存在很大差异,但都没有遵从尊重、边界、沟通的基本原则。青 少年的情绪体验丰富且强烈,人际交往容易激发各种情绪,当青少年难以消化这 些情绪时,很容易会将其归结为对方的原因,希望对方能为我的感受负责,希望 对方能够改变,只要对方改变了,我才能变好,而忽视了自己在人际关系中的责 任。 本节课的设计,采用“人际圈”的比喻,是参考“人际边界”的概念,并融 合尊重、沟通的主题,通过一个具体案例的分析,并借助具体图像的比喻,帮助 学生更好得理解人际交往中的基本原则,识别不同的人际模式,并运用到生活之 中。 理论依据: 1.人际边界: 人际边界是指个人所创造的准则、规定或限度,以此来分辨什么是合理的、 安全的,别人如何对待自己是可以被允许的,以及当别人越过这些界线时自己该 如何应对。简单讲就是一个人清楚的知道自己和他人的责任和权利范围:既保护 自己的个人空间不受侵犯,又不侵犯他人的空间。人际边界清晰包含对自我边界 感的明确以及对他人边界感的认知。模糊的自我边界的常见表现是讨好、顺从

《我的“人际圈”》教学设计 深圳外国语学校高中部 林雪芳 教学对象: 高二年级 学情分析: 人际交往问题是高中生活的重要议题,同伴在青少年心中有重要的地位,影 响着青少年的情绪体验和自我感受。 高中学生在人际交往中容易出现两种典型的表现: 第一种表现为,自我中心化的倾向,表现在人际中过多考虑自己的感受而忽 略他人的感受,更少主动倾听和了解他人,强求他人以自己为中心。在人际交往 中多采用控制、干涉的方法,侵入他人边界。 还有一种表现为,过度重视他人而忽略自我,因为担心破坏人际关系、影响 自我形象、伤害他人感受而选择顺从讨好别人,不敢表达自己内心的真实想法, 允许他们侵犯自己的边界,回避冲突,往往采用被动攻击的方式表达不满。 这两类人际模式的个体还容易相互吸引和捆绑,且最终陷入人际冲突之中。 他们的表现虽然存在很大差异,但都没有遵从尊重、边界、沟通的基本原则。青 少年的情绪体验丰富且强烈,人际交往容易激发各种情绪,当青少年难以消化这 些情绪时,很容易会将其归结为对方的原因,希望对方能为我的感受负责,希望 对方能够改变,只要对方改变了,我才能变好,而忽视了自己在人际关系中的责 任。 本节课的设计,采用“人际圈”的比喻,是参考“人际边界”的概念,并融 合尊重、沟通的主题,通过一个具体案例的分析,并借助具体图像的比喻,帮助 学生更好得理解人际交往中的基本原则,识别不同的人际模式,并运用到生活之 中。 理论依据: 1. 人际边界: 人际边界是指个人所创造的准则、规定或限度,以此来分辨什么是合理的、 安全的,别人如何对待自己是可以被允许的,以及当别人越过这些界线时自己该 如何应对。简单讲就是一个人清楚的知道自己和他人的责任和权利范围;既保护 自己的个人空间不受侵犯,又不侵犯他人的空间。人际边界清晰包含对自我边界 感的明确以及对他人边界感的认知。模糊的自我边界的常见表现是讨好、顺从

依赖。而模糊他人边界的常见表现是:自我中心主义和越界行为。 2.系统理论循环与互动: 在系统内,稳定模式的过程和变化的发生是循环而非线性的,因此任何行为 都是对系统内其他互动过程的反应。原因导致结果,结果又会自动成为另一个原 因,这就是所谓的循环。本节课用系统思维分析小A和小B之间的互动:小A 入侵小B的边界,小B允许自己边界被入侵,小A的“过于热情”引起小B的 回避,小B的消极回避使得小A无法了解真实的小B,从而采取更为入侵的方 式,使得小B更加不适,只能被动攻击。关注事情的循环性,而非问题的起始 点,有力了解互动的本质,承担自己在人际中的责任,避免指责某个个体。 教学目标: 1.认知目标 分析和识别人际交往中不合理信念和不良模式,并认识其影响。 2.技能目标 掌握和运用合理的人际圈法则:尊重、边界、沟通。 1.情感目标 意识到每个人都是独立、平等的个体,积极承担自己在人际交往中的责任。 教学重难点: 1.重点:识别不合理的人际圈法则,区分不同的人际圈模式。 2.难点:如何运用本节课所学内容分析和指导自己的人际交往。 教学过程 一、导入阶段 教师引入一个案例,让学生有更强的代入感,更直接地理解本节课中的一些 抽象的概念和原则。同时提醒同学们故事纯属虚构,不要自行带入或对号入座。 小A的烦恼: 我一直把小B当成自己最好的朋友,我非常珍视我们的友谊。分班之后, 我和小B不在同一班里,我经常下课去找她,给她留纸条,跟她分享很多自 己的事情,约她出来玩,给她带我最喜欢吃的零食等等。 但慢慢地,我发现小B好像对我没有那么热情,看着她与班上同学有说 有笑,玩得那么开心,对我却有些疏远,有时候约她出来也表现得犹犹豫豫

依赖。而模糊他人边界的常见表现是:自我中心主义和越界行为。 2. 系统理论-循环与互动: 在系统内,稳定模式的过程和变化的发生是循环而非线性的,因此任何行为 都是对系统内其他互动过程的反应。原因导致结果,结果又会自动成为另一个原 因,这就是所谓的循环。本节课用系统思维分析小 A 和小 B 之间的互动:小 A 入侵小 B 的边界,小 B 允许自己边界被入侵,小 A 的“过于热情”引起小 B 的 回避,小 B 的消极回避使得小 A 无法了解真实的小 B,从而采取更为入侵的方 式,使得小 B 更加不适,只能被动攻击。关注事情的循环性,而非问题的起始 点,有力了解互动的本质,承担自己在人际中的责任,避免指责某个个体。 教学目标: 1. 认知目标 分析和识别人际交往中不合理信念和不良模式,并认识其影响。 2. 技能目标 掌握和运用合理的人际圈法则:尊重、边界、沟通。 1. 情感目标 意识到每个人都是独立、平等的个体,积极承担自己在人际交往中的责任。 教学重难点: 1. 重点:识别不合理的人际圈法则,区分不同的人际圈模式。 2. 难点:如何运用本节课所学内容分析和指导自己的人际交往。 教学过程 一、导入阶段 教师引入一个案例,让学生有更强的代入感,更直接地理解本节课中的一些 抽象的概念和原则。同时提醒同学们故事纯属虚构,不要自行带入或对号入座。 小 A 的烦恼: 我一直把小 B 当成自己最好的朋友,我非常珍视我们的友谊。分班之后, 我和小 B 不在同一班里,我经常下课去找她,给她留纸条,跟她分享很多自 己的事情,约她出来玩,给她带我最喜欢吃的零食等等。 但慢慢地,我发现小 B 好像对我没有那么热情,看着她与班上同学有说 有笑,玩得那么开心,对我却有些疏远,有时候约她出来也表现得犹犹豫豫

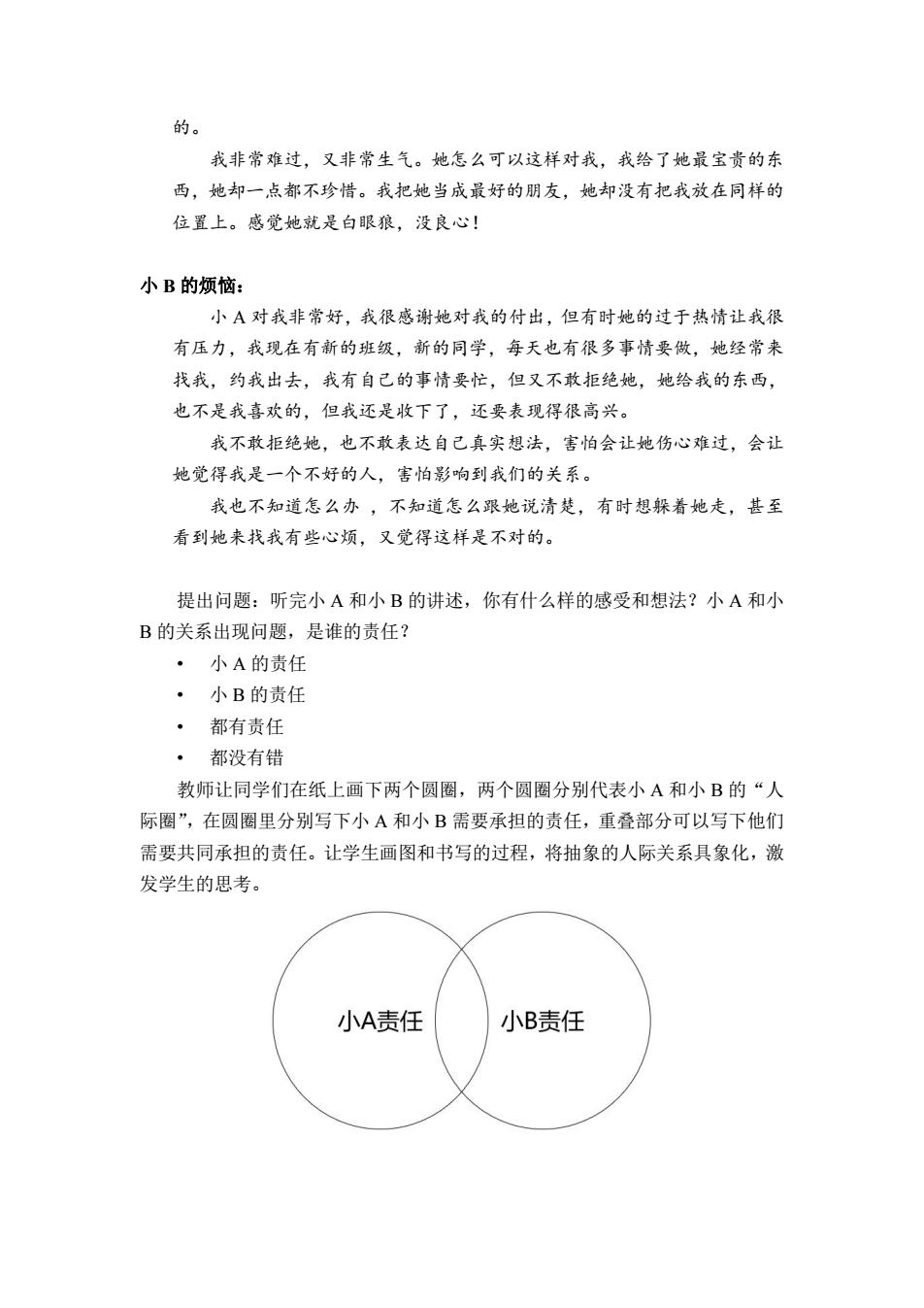

的。 我非常难过,又非常生气。她怎么可以这样对我,我给了她最宝贵的东 西,她却一点都不珍惜。我把她当成最好的朋友,她却没有把我放在同样的 位置上。感觉她就是白眼狼,没良心! 小B的烦恼: 小A对我非常好,我很感谢她对我的付出,但有时她的过于热情让我很 有压力,我现在有新的班级,新的同学,每天也有很多事情要做,她经常来 找我,约我出去,我有自己的事情要忙,但又不敢拒绝她,她给我的东西, 也不是我喜欢的,但我还是收下了,还要表现得很高兴。 我不敢拒绝她,也不敢表达自己真实想法,害怕会让她伤心难过,会让 她觉得我是一个不好的人,害怕影响到我们的关系。 我也不知道怎么办,不知道怎么跟她说清楚,有时想躲着她走,甚至 看到她来找我有些心烦,又觉得这样是不对的。 提出问题:听完小A和小B的讲述,你有什么样的感受和想法?小A和小 B的关系出现问题,是谁的责任? ·小A的责任 ·小B的责任 ·都有责任 ·都没有错 教师让同学们在纸上画下两个圆圈,两个圆圈分别代表小A和小B的“人 际圈”,在圆圈里分别写下小A和小B需要承担的责任,重叠部分可以写下他们 需要共同承担的责任。让学生画图和书写的过程,将抽象的人际关系具象化,激 发学生的思考。 小A责任 小B责任

的。 我非常难过,又非常生气。她怎么可以这样对我,我给了她最宝贵的东 西,她却一点都不珍惜。我把她当成最好的朋友,她却没有把我放在同样的 位置上。感觉她就是白眼狼,没良心! 小 B 的烦恼: 小 A 对我非常好,我很感谢她对我的付出,但有时她的过于热情让我很 有压力,我现在有新的班级,新的同学,每天也有很多事情要做,她经常来 找我,约我出去,我有自己的事情要忙,但又不敢拒绝她,她给我的东西, 也不是我喜欢的,但我还是收下了,还要表现得很高兴。 我不敢拒绝她,也不敢表达自己真实想法,害怕会让她伤心难过,会让 她觉得我是一个不好的人,害怕影响到我们的关系。 我也不知道怎么办 ,不知道怎么跟她说清楚,有时想躲着她走,甚至 看到她来找我有些心烦,又觉得这样是不对的。 提出问题:听完小 A 和小 B 的讲述,你有什么样的感受和想法?小 A 和小 B 的关系出现问题,是谁的责任? • 小 A 的责任 • 小 B 的责任 • 都有责任 • 都没有错 教师让同学们在纸上画下两个圆圈,两个圆圈分别代表小 A 和小 B 的“人 际圈”,在圆圈里分别写下小 A 和小 B 需要承担的责任,重叠部分可以写下他们 需要共同承担的责任。让学生画图和书写的过程,将抽象的人际关系具象化,激 发学生的思考

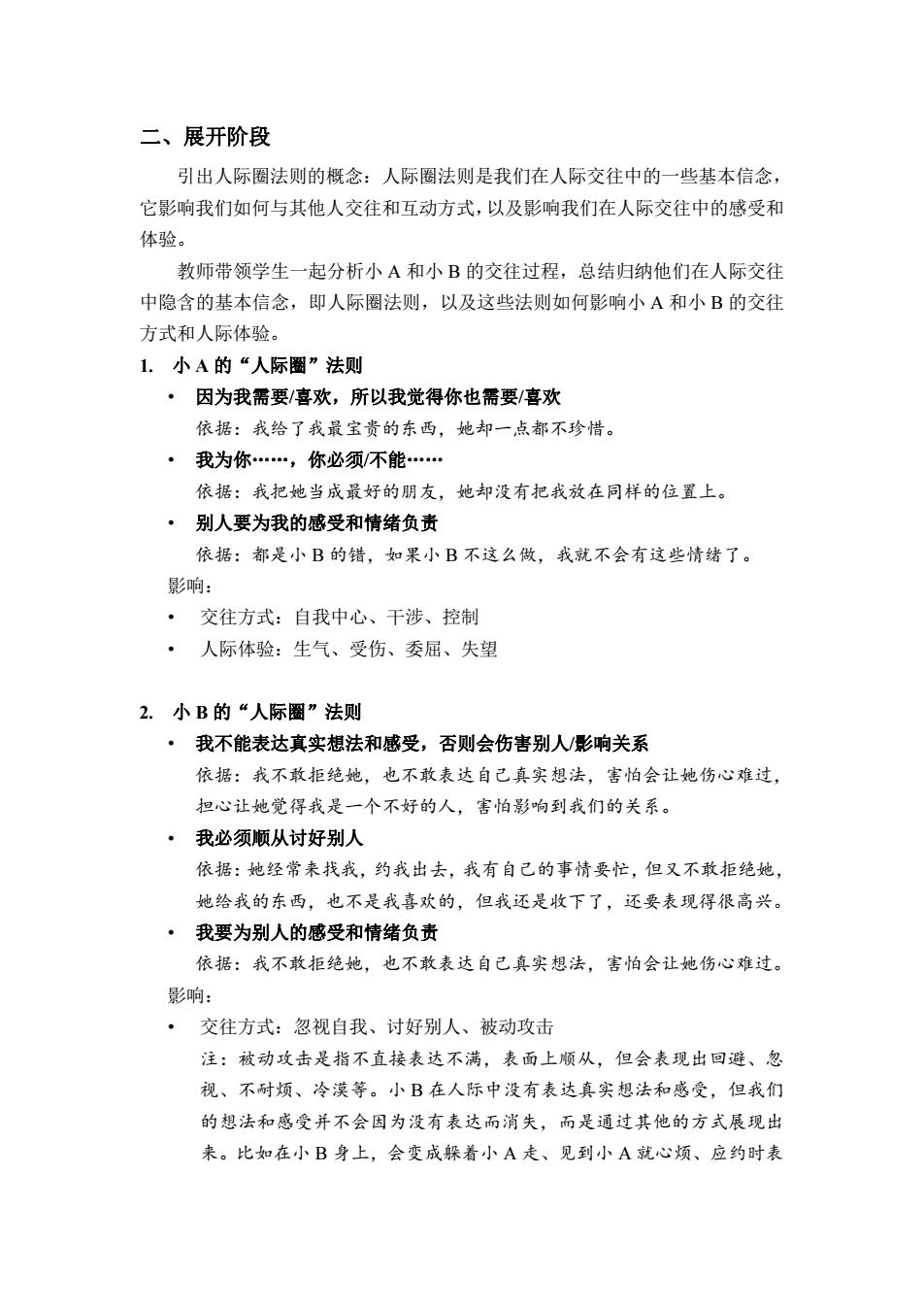

二、展开阶段 引出人际圈法则的概念:人际圈法则是我们在人际交往中的一些基本信念, 它影响我们如何与其他人交往和互动方式,以及影响我们在人际交往中的感受和 体验。 教师带领学生一起分析小A和小B的交往过程,总结归纳他们在人际交往 中隐含的基本信念,即人际圈法则,以及这些法则如何影响小A和小B的交往 方式和人际体验。 1.小A的“人际圈”法则 ·因为我需要/喜欢,所以我觉得你也需要/喜欢 依据:我给了我最宝贵的东西,她却一点都不珍惜。 我为你…,你必须/不能… 依据:我把她当成最好的朋友,她却没有把我放在同样的位置上。 ·别人要为我的感受和情绪负责 依据:都是小B的错,如果小B不这么做,我就不会有这些情绪了。 影响: ·交往方式:自我中心、干涉、控制 ·人际体验:生气、受伤、委屈、失望 2.小B的“人际圈”法则 ·我不能表达真实想法和感受,否则会伤害别人影响关系 依据:我不敢拒绝她,也不敢表达自己真实想法,害怕会让她伤心难过, 担心让她觉得我是一个不好的人,害怕影响到我们的关系。 ·我必须顺从讨好别人 依据:她经常来找我,约我出去,我有自己的事情要忙,但又不敢拒绝她, 她给我的东西,也不是我喜欢的,但我还是收下了,还要表现得很高兴。 ·我要为别人的感受和情绪负责 依据:我不敢拒绝她,也不敢表达自己真实想法,害怕会让她伤心难过。 影响: ·交往方式:忽视自我、讨好别人、被动攻击 注:被动攻击是指不直接表达不满,表面上顺从,但会表现出回避、忽 视、不耐烦、冷漠等。小B在人际中没有表达真实想法和感受,但我们 的想法和感受并不会因为没有表达而消失,而是通过其他的方式展现出 来。比如在小B身上,会变成躲着小A走、见到小A就心烦、应约时表

二、展开阶段 引出人际圈法则的概念:人际圈法则是我们在人际交往中的一些基本信念, 它影响我们如何与其他人交往和互动方式,以及影响我们在人际交往中的感受和 体验。 教师带领学生一起分析小 A 和小 B 的交往过程,总结归纳他们在人际交往 中隐含的基本信念,即人际圈法则,以及这些法则如何影响小 A 和小 B 的交往 方式和人际体验。 1. 小 A 的“人际圈”法则 • 因为我需要/喜欢,所以我觉得你也需要/喜欢 依据:我给了我最宝贵的东西,她却一点都不珍惜。 • 我为你……,你必须/不能…… 依据:我把她当成最好的朋友,她却没有把我放在同样的位置上。 • 别人要为我的感受和情绪负责 依据:都是小 B 的错,如果小 B 不这么做,我就不会有这些情绪了。 影响: • 交往方式:自我中心、干涉、控制 • 人际体验:生气、受伤、委屈、失望 2. 小 B 的“人际圈”法则 • 我不能表达真实想法和感受,否则会伤害别人/影响关系 依据:我不敢拒绝她,也不敢表达自己真实想法,害怕会让她伤心难过, 担心让她觉得我是一个不好的人,害怕影响到我们的关系。 • 我必须顺从讨好别人 依据:她经常来找我,约我出去,我有自己的事情要忙,但又不敢拒绝她, 她给我的东西,也不是我喜欢的,但我还是收下了,还要表现得很高兴。 • 我要为别人的感受和情绪负责 依据:我不敢拒绝她,也不敢表达自己真实想法,害怕会让她伤心难过。 影响: • 交往方式:忽视自我、讨好别人、被动攻击 注:被动攻击是指不直接表达不满,表面上顺从,但会表现出回避、忽 视、不耐烦、冷漠等。小 B 在人际中没有表达真实想法和感受,但我们 的想法和感受并不会因为没有表达而消失,而是通过其他的方式展现出 来。比如在小 B 身上,会变成躲着小 A 走、见到小 A 就心烦、应约时表

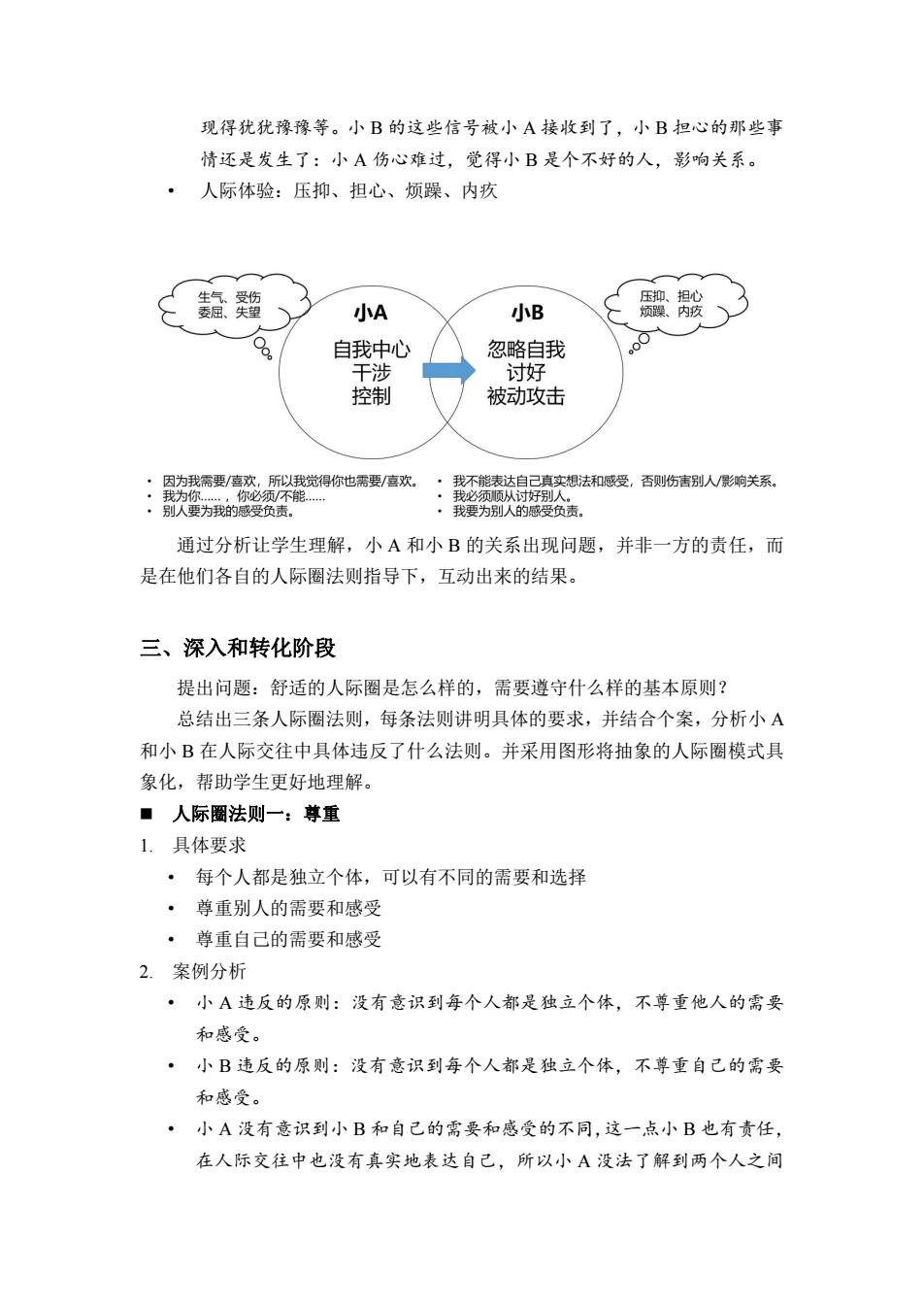

现得犹犹豫豫等。小B的这些信号被小A接收到了,小B担心的那些事 情还是发生了:小A伤心难过,觉得小B是个不好的人,影响关系。 人际体验:压抑、担心、烦躁、内疚 生气、受伤 压抑、担心 委屈、失望 小A 小B 烦躁、内疚 自我中心 忽略自我 干 讨好 制 被动攻击 因为我需要/喜欢,所以我觉得你也需要/喜欢。·我不能表达自己真实想法和感受,否则伤害别人/影响关系。 我为你 ,你必须/不能… ·我必须顺从讨好别人。 ·别人要为我的感受负责。 ·我要为别人的感受负责」 通过分析让学生理解,小A和小B的关系出现问题,并非一方的责任,而 是在他们各自的人际圈法则指导下,互动出来的结果。 三、深入和转化阶段 提出问题:舒适的人际圈是怎么样的,需要遵守什么样的基本原则? 总结出三条人际圈法则,每条法则讲明具体的要求,并结合个案,分析小A 和小B在人际交往中具体违反了什么法则。并采用图形将抽象的人际圈模式具 象化,帮助学生更好地理解。 ■人际圈法则一:尊重 1.具体要求 ·每个人都是独立个体,可以有不同的需要和选择 ·尊重别人的需要和感受 ·尊重自己的需要和感受 2.案例分析 ·小A违反的原则:没有意识到每个人都是独立个体,不尊重他人的需要 和感受。 ·小B违反的原则:没有意识到每个人都是独立个体,不尊重自己的需要 和感受。 ·小A没有意识到小B和自己的需要和感受的不同,这一点小B也有责任, 在人际交往中也没有真实地表达自己,所以小A没法了解到两个人之间

现得犹犹豫豫等。小 B 的这些信号被小 A 接收到了,小 B 担心的那些事 情还是发生了:小 A 伤心难过,觉得小 B 是个不好的人,影响关系。 • 人际体验:压抑、担心、烦躁、内疚 通过分析让学生理解,小 A 和小 B 的关系出现问题,并非一方的责任,而 是在他们各自的人际圈法则指导下,互动出来的结果。 三、深入和转化阶段 提出问题:舒适的人际圈是怎么样的,需要遵守什么样的基本原则? 总结出三条人际圈法则,每条法则讲明具体的要求,并结合个案,分析小 A 和小 B 在人际交往中具体违反了什么法则。并采用图形将抽象的人际圈模式具 象化,帮助学生更好地理解。 人际圈法则一:尊重 1. 具体要求 • 每个人都是独立个体,可以有不同的需要和选择 • 尊重别人的需要和感受 • 尊重自己的需要和感受 2. 案例分析 • 小 A 违反的原则:没有意识到每个人都是独立个体,不尊重他人的需要 和感受。 • 小 B 违反的原则:没有意识到每个人都是独立个体,不尊重自己的需要 和感受。 • 小 A 没有意识到小 B 和自己的需要和感受的不同,这一点小 B 也有责任, 在人际交往中也没有真实地表达自己,所以小 A 没法了解到两个人之间