第19卷第3期 四川农业大学学报 Vol.19 No.3 2001年9月 Joural of Sichuan Agricultural University 5ep.2001 二个处理交叉试验结果分析的t检验法 明道绪,刘永建 (四川农业大学职业技术师范学院,四川雅安625014) 摘要:提出2个处理2个时期与2个处理、3个时期交又设计试险结果分析的:检验法。该法与Ls方差分析法 等价,但计算简便:并指出,在将试验个体分为两组时,两组个体数可以不相同:还给出了2个处理,4个时期与2个 处理、5个时期交叉设计试验结果4值的计算式,进而采用本文提出的:检验法检验差异显著性。 关键词:交又设计:结果分析:t检验 中图分类号:s11*4文献标识码:A文章编号:1000-2650(200103-0218-04 在进行来源较困难、个体差异较大的大动物(牛、猴等)或人类医学、心理学等试验时,常采用交叉设计 (Cros-over design),交叉设计亦称为交变试验(Change-over experiment)。该设计方法的优点是可以消除个 体差异、试验时期差异对试验结果的影响,用较少的试验个体达到较高的精确度。对于2个处理、2个时期 的交叉设计(简记为2×2交叉设计),2个处理、3个时期的交叉设计(简记为2×3交叉设计)的试验结果通 常采用美国爱依华大学Lu©as提出的方差分析法进行分析[1-]。这种方法计算步骤较繁琐,且在将试验个 体分为两组时,要求每组试验个体数相等。本文在分析2×22×3交叉试验结果数据结构式的特点后,提出 与Luas方差分析法等价但计算步骤简明的:检验法,且在将试验个体分为两组时,不要求每组试验个体数 相等。 12×2交叉试验结果分析的t检验法 设试验有2个处理:A1A2:将(r+s)个试验个体分为两组,B组包含r个个体:B1,B12,,B,B2组包 含S个个体:B21,B2,…,B2s:试验分2个时期:C1,C2:在这2个时期B1组按A-A2顺序、B组按A2-A顺 序实施处理。试验结果见表1 假设处理因素、时期、个体间交互作用可以忽略,则表1 中的数据有如下结构式: X1=+a1+月+Y1+e1X22=+a2+月+Y2+e2n Table 1 Experi 时期(Stage)CCd=G,-C2 Ap=u+a1+2+y1+E12 Am=u+a2++y2+Em 处理(Treatment)AA2d;d与 X11=g+a1+月,+Y+e11,X22=μ+a2+月+Yh+e22 X21=+a2+B1++e21,X12=+a1+g1+3+e1 X21=以+a2+B2+1+e2,X1m=+a1+32+Y3+e1m 处理(Treatment)A2A1 X21=n+a2+g,+Y1+e21'X2=u+a1+月,+72+e12 其中:4为总平均数:1,a2为处理A1、A2的效应:月 A…月,为B1组r个试验个体的效应:1B2…形,为B BiXX d 组s个试验个体的效应:Yy2为2个时C1C2的效应:e 是相互独立、且都服从N(0,g2)的随机变量。 于是,d山11=X11-X22=(a1-a2)+(Y1-y2)+(e11-e212) d12=X121-X2m=(a1-a2)+(Y1-Y2)+(e121-22 收稿硫精-07-12

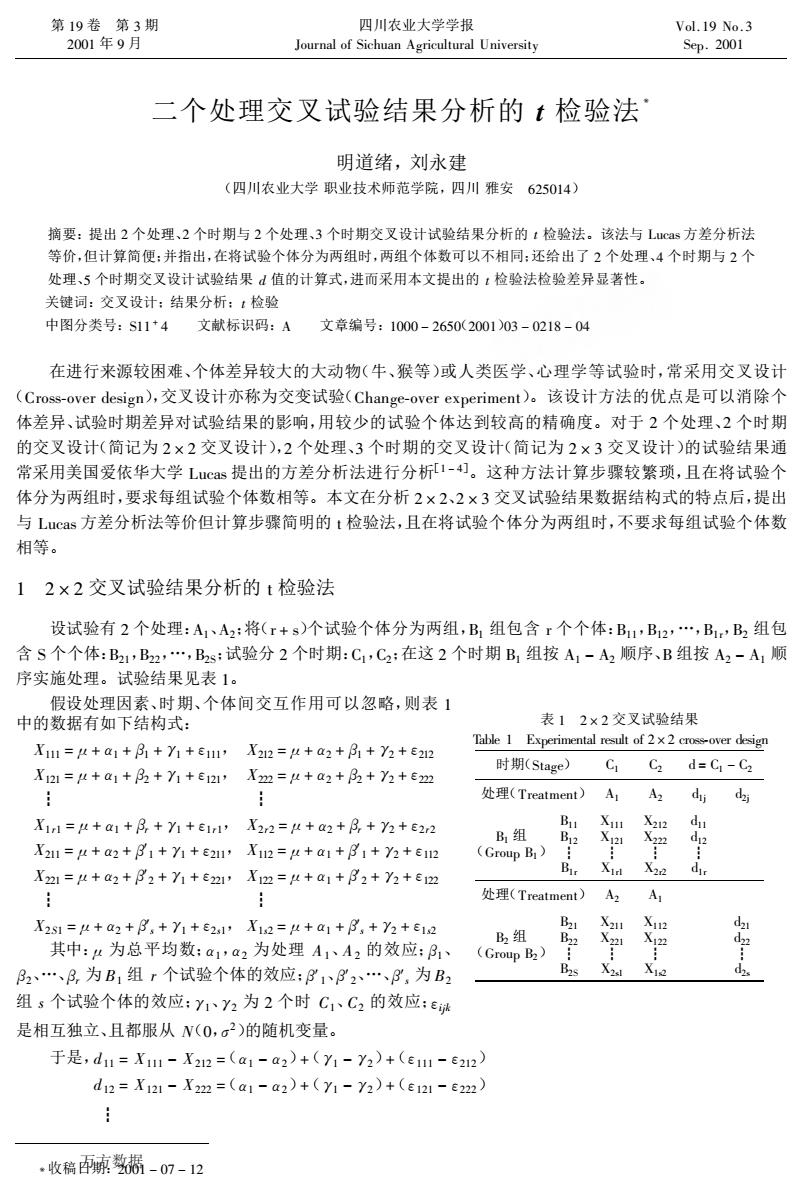

二个处理交叉试验结果分析的 ! 检验法! 明道绪,刘永建 (四川农业大学 职业技术师范学院,四川 雅安 !"#$%&) 摘要:提出 " 个处理、" 个时期与 " 个处理、’ 个时期交叉设计试验结果分析的 ! 检验法。该法与 ()*+, 方差分析法 等价,但计算简便;并指出,在将试验个体分为两组时,两组个体数可以不相同;还给出了 " 个处理、& 个时期与 " 个 处理、# 个时期交叉设计试验结果 " 值的计算式,进而采用本文提出的 ! 检验法检验差异显著性。 关键词:交叉设计;结果分析;! 检验 中图分类号:-%% . & 文献标识码:/ 文章编号:%$$$ 0 "!#($ "$$%)$’ 0 $"%1 0 $& 在进行来源较困难、个体差异较大的大动物(牛、猴等)或人类医学、心理学等试验时,常采用交叉设计 (234,,54673 87,9:;),交叉设计亦称为交变试验(2<+;:754673 7=>739?7;@)。该设计方法的优点是可以消除个 体差异、试验时期差异对试验结果的影响,用较少的试验个体达到较高的精确度。对于 " 个处理、" 个时期 的交叉设计(简记为 " A " 交叉设计)," 个处理、’ 个时期的交叉设计(简记为 " A ’ 交叉设计)的试验结果通 常采用美国爱依华大学 ()*+, 提出的方差分析法进行分析[% 0 &]。这种方法计算步骤较繁琐,且在将试验个 体分为两组时,要求每组试验个体数相等。本文在分析 " A "、" A ’ 交叉试验结果数据结构式的特点后,提出 与 ()*+, 方差分析法等价但计算步骤简明的 @ 检验法,且在将试验个体分为两组时,不要求每组试验个体数 相等。 % " A " 交叉试验结果分析的 @ 检验法 设试验有 " 个处理:/%、/";将(3 . ,)个试验个体分为两组,B% 组包含 3 个个体:B%%,B%",…,B%3,B" 组包 含 - 个个体:B"%,B"",…,B"-;试验分 " 个时期:2%,2";在这 " 个时期 B% 组按 /% 0 /" 顺序、B 组按 /" 0 /% 顺 序实施处理。试验结果见表 %。 表 % " A " 交叉试验结果 C+DE7 % F=>739?7;@+E 37,)E@ 4G " A " *34,,54673 87,9:; 时期(-@+:7) 2% 2" 8 H 2% 0 2" 处理(C37+@?7;@) /% /" 8%I 8"I B% 组 (J34)> B%) B%% B%" " B%3 K%%% K%"% " K%3% K"%" K""" " K"3" 8%% 8%" " 8%3 处理(C37+@?7;@) /" /% B" 组 (J34)> B") B"% B"" " B"- K"%% K""% " K",% K%%" K%"" " K%," 8"% 8"" " 8", 假设处理因素、时期、个体间交互作用可以忽略,则表 % 中的数据有如下结构式: #%%% H!."% .#% .$% .%%%%, #"%" H!."" .#% .$" .%"%" #%"% H!."% .#" .$% .%%"%, #""" H!."" .#" .$" .%""" " " #%$% H!."% .#$ .$% .%%$%, #"$" H!."" .#$ .$" .%"$" #"%% H!."" .#%% .$% .%"%%, #%%" H!."% .#%% .$" .%%%" #""% H!."" .#%" .$% .%""%, #%"" H!."% .#%" .$" .%%"" " " #"&% H!."" .#%’ .$% .%"’%, #%’" H!."% .#%’ .$" .%%’" 其中:! 为总平均数;"%,"" 为处理 (%、(" 的效应;#%、 #"、…、#$ 为 )% 组 $ 个试验个体的效应;#%%、#%"、…、#%’ 为 )" 组 ’ 个试验个体的效应;$%、$" 为 " 个时 *%、*" 的效应;%+,- 是相互独立、且都服从 .($,&")的随机变量。 于是,"%% H #%%% 0 #"%" H("% 0"").($% 0$").(%%%% 0%"%") "%" H #%"% 0 #""" H("% 0"").($% 0$").(%%"% 0%""") " 第 %L 卷 第 ’ 期 "$$% 年 L 月 四川农业大学学报 M4)3;+E 4G -9*<)+; /:39*)E@)3+E N;9673,9@O P4EQ %L R4Q ’ -7>Q "$$% !收稿日万方数据 期:"$$% 0 $S 0 %

四川农业大学学报 第19卷 d1,=X11-X22=(a1-a2)+(Y1-Y2)+(e11-e22) d21=X21-X1n=(a2-a1)+(y1-Y2)+(e21-e12) d22=X21-X12=(a2-a1)+(Y1-y2)+(e221-e12y d2,=X21-X12=(a2-a1)+(Y1-Y2))+(e21-e22) 因为:d1.=dy=r(a1-a2)+r(Y1-y2)+(e1.1-e22) a1.=d1./r=(a1-a2)+(y1-y2)+(e1.1-2.2 d2=d=-s(a1-a)+s(1-)+(e21-e12) a2.=d2./s=-(a1-a2)+(y1-Y2)+(e2.1-61.2) 所以:d1.-d2.=2(a1-a2)+(e1.1-E2.2-E2.1+e1.2) 表明:a,与,之差不再包含有个体效应、时期效应,仅包含了处理效应之差的2倍与试验误差两部分。 可以采用非配对试验资料t检验法对o:4,=4,即H。:a1=a2进行检验。检验公式为: d=(r-1)+(s-1) S7.-42 中2√--4四 r-1)+s- 差数平均数差异标准误。 [例1][41:比较新、旧2个配方饲料对奶牛产奶量的影响。记旧配方饲料为A1、新配方饲料为A2:选择 条件相近的奶牛10头,分为B1、B2两组,每组5头:试验分C1、C2两个时期,按2×2交叉设计进行试验,各 组每头奶平均日产奶量(kg)见表2,试检验新、旧配方饲料奶牛日产奶量差异是否显著。 采用1检验法进行检验。此时,r=s=5,d1.==-11.4,d2.=2j=13.2,d1.=-2.28,2.=2.64 [(-1.7+(-2.2+…+(-2.0.-4]+[0.8+4.8+…+1.0心-132] 5a.-a= (5-1)+(5-1) 号+ =0.8544 所以:1=- 57,-7、 =-228品64-5754 由d=(r-1)+(s-1)=(5-1)+(5-1)=8查临界1值,得:t0.0m8)=3.355。因为:1t1=5.7854> t0.g,P<0.01,表明新、旧配方饲料奶牛日平均产奶量差 表2新、旧配方饲料2×2交叉试验结果 异极显著,这里表现为:新配方饲料奶牛日平均产奶量极显著 Table 2 Experimental result of 2x2 crossover 高于旧配方饲料奶牛日平均产奶量。 design of new and old recipe feed 32×3交叉试验结果分析的t检验法 时期(Stage) C1 C2 d=C-C2 处理(Treatment)A, 2×3交叉试验与2×2交叉试验所不同的仅是试验时期 13.815.5-1.7 分为3个,即C1、C2、C,B1组按A1-A2-A1顺序实施处 B,组 理、B2组按A2-A1-A2顺序实施处理。试验结果见表3。 (Group B)Bi3 :8二3 12.514.5-2.0 仍假定处理因素、时期、个体间交互作用可以忽略,则表 3中的数据X4有如下结构式: 处理(Treatment)AA B X1m=μ+a1+B++c1?X2业=μ+a2+月+2+c22 14 13 X1ai=μ+a1+A+1+e12I, X2四=4+a2+2+Y2+E2m 8 14013.6 X1=特最++X2=r+a2+月+h+e22

!! " " #! "! # #$ "$ "(!! #!$)%("! #"$)%(#! "! ##$ "$) !$! " #$!! # #!!$ "(!$ #!!)%("! #"$)%(#$!! ##!!$) !$$ " #$$! # #!$$ "(!$ #!!)%("! #"$)%(#$$! ##!$$) ! !$$ " #$$! # #!$$ "(!$ #!!)%("! #"$)%(#$$! ##$$$) 因为:!! % " " " & " ! !! & " (" !! #!$)% (" "! #"$)%(#! % ! ##$ % $) #!! % " !! % ’ " "(!! #!$)%("! #"$)%($#! % ! #$#$ % $) !$ % " " $ & " ! !$ & " # ($ !! #!$)% ($ "! #"$)%(#$ % ! ##! % $) #!$ % " !$ % ’ $ " #(!! #!$)%("! #"$)%($#$ % ! #$#! % $) 所以:#!! % ##!$ % " $ (!! #!$)%($#! % ! #$#$ % $ #$#$ % ! %$#! % $) 表明:#!! %与#!$ %之差不再包含有个体效应、时期效应,仅包含了处理效应之差的 $ 倍与试验误差两部分。 可以采用非配对试验资料 ( 检验法对 )& ’ $!! "$!$ ,即 )* ’ !! "!$ 进行检验。检验公式为: ( " #!! % ##!$ % +#!! % ##!$ % , !, "( " # !)%($ # !) 其中:+#!! % ##!$ % " ["! $ ! & #("!! & )$ ’ "]%["! $ $ & #("!$ & )$ ’ $] ( " # !)%($ # !) ( ! " % ! % $ ) ———差数平均数差异标准误。 [例 !][(]:比较新、旧 $ 个配方饲料对奶牛产奶量的影响。记旧配方饲料为 )!、新配方饲料为 )$;选择 条件相近的奶牛 !& 头,分为 *!、*$ 两组,每组 + 头;试验分 ,!、,$ 两个时期,按 $ - $ 交叉设计进行试验,各 组每头奶平均日产奶量(./)见表 $,试检验新、旧配方饲料奶牛日产奶量差异是否显著。 采用 ( 检验法进行检验。此时," " $ " +,!!% "%!! & " # !!%(,!$% "%!$ & " !0%$,#!!% " # $%$1,#!$% " $%2(。 +#!!% ##!$% " [( # !%3)$ %( # $%$)$ % … %( # $%&)$ # ( # !!%()$ + ]%[&%1$ % (%1$ % … % !%&$ # !0%$$ + ] (+ # !)%(+ # !) [ ! + % ! % + ] " & 4 1+(( 表 $ 新、旧配方饲料 $ - $ 交叉试验结果 56789 $ :;<9=>?9@A68 =9BC8A DE $ - $ F=DBBGDH9= I9B>/@ DE @9J 6@I D8I =9F><9 E99I ./ 时期(KA6/9) ,! ,$ I " ,! # ,$ 处理(5=96A?9@A) )! )$ I!L I$L *! 组 (M=DC< *!) *!! *!$ *!0 *!( *!+ !0 N 1 !2 N $ !0 N + !$ N 1 !$ N + !+ N + !1 N ( !2 N & !+ N 1 !( N + # ! N 3 # $ N $ # $ N + # 0 N & # $ N & 处理(5=96A?9@A) )$ )! *$ 组 (M=DC< *$) *$! *$$ *$0 *$( *$+ !( N 0 $& N $ !1 N 2 !3 N + !( N & !0 N + !+ N ( !( N 0 !+ N $ !0 N & & N 1 ( N 1 ( N 0 $ N 0 ! N & 所以:( " #!! % ##!$ % +#!! % ##!$ % " # $ % $1 # $ % 2( & % 1+(( " # + % 3+1( 由 !, "( " # !)%($ # !)"(+ # !)%(+ # !)" 1 查临界 ( 值,得:(& % &(! 1)" 0 4 0++。因为:O ( O " + 4 31+( P (& % &(! 1),- Q & 4 &!,表明新、旧配方饲料奶牛日平均产奶量差 异极显著,这里表现为:新配方饲料奶牛日平均产奶量极显著 高于旧配方饲料奶牛日平均产奶量。 0 $ - 0 交叉试验结果分析的 ( 检验法 $ - 0 交叉试验与 $ - $ 交叉试验所不同的仅是试验时期 分为 0 个,即 .!、.$、.0,/! 组按 0! # 0$ # 0! 顺序实施处 理、/$ 组按 0$ # 0! # 0$ 顺序实施处理。试验结果见表 0。 仍假定处理因素、时期、个体间交互作用可以忽略,则表 0 中的数据 #1&2有如下结构式: #!!! "$%!! %&! %"! %#!!!, #$!$ "$%!$ %&! %"$ %#$!$ #!$! "$%!! %&$ %"! %#!$!, #$$$ "$%!$ %&$ %"$ %#$$$ ! ! #!"! "$%!! %&" %"! %#!"!, #$"$ "$%!$ %&" %"$ %#$"$ !R( 四川农业大学学报 第 !R 卷 万方数据

第3期 明道绪(等):二个处理交叉试验结果分析的:检验法 195 X3=u+a1+月+Y3+e1B:X21=u+a2+B1+Y1+e2 X13=H+a1+B+Y3+e123:X221=以+a2+B2+1+e2l 表32×3交叉试验结果 时期(Stage)CC2Cd:G-2G+C X13=u+a1+月+Y3+e13:N21=u+a3+3,+Y1+e2, X1n=+a1+B1+Y2+e12X2=+a2+1+Y3+e2 处理(Treatment)AAAd4d X12=4+a1+B2+Y3+e1m,X2=u+a2+g2+Y3+e四 c组 ) X12=u+a1+3.+Y3+E12,X23=+a2+3.+y3+E2,3 其中:为总平均数:@为处理A的效应:风…R 处理(Treatment)AAA 为B组r个试验个体的效应:12、…g,为B2组个试验个 体的效应:Yh%为3个时期CCC的效应:是相互独立、 B,组 且都服从N(0,子)的随机变量。 B XXX 于是:dn=Xm-2X2n+X=2(a1-a2)+(-22+ Y3)+(e1-2e22+e1g) d2=X121-2X2+X1=2(a1-a2)+(1-2y2+Y3)+(e121-2e22+e1) d1,=X11-2X22+X13=2(a1-a2)+(1-2y2+y3)+(e11-2e22+13): d21=X21-2X1+X2=2(a2-a1)+(Y1-2Y2+Y3)+(e211-2e1n+e2g d2=X21-2X12+X2=2(a2-a1)+(1-2Y2+Y3)+(e221-2e1m+e2x) d2,=X21-2X12+X23=2a2-a1)+(y1-22+Y3)+(e21-2e12+e2a 因为:d1.=2d4,=2r(a1-a2)+r(1-2n+3)+(e.1-2e22+e13) a1.=d1/r-21-a2)+(y1-2y2+Y3)+(e11-2E22+e13) dk.=d2=2s(a2-a1)+s(1-22+3)+(e21-2e1.2+e2.3) d2=d2/s=2Xa2-a1)+(Y1-2y2+Y3)+(E21-2E1.2+e2.3) 所以:d1.-d2=4a1-a2)+(e1.1-2E22+1.3-e21+21.2-23) 表明:a1与a2之差,不再包含有个体效应、时间效应 仅包含了处理效应之差的4倍与试验误差两部分,可以采用 表4乳清补饲牦牛犊2×3交又试验增重结果 非配试验资料1检验法对H0:4,=4,即H0:a1=a2进行 Table 4 Experimental result of 2x3 cros-over deign of cmplimetal feeding yak calf with whe 检验。t检验公式同2×2交叉试验。 [例2][4利:为了研究用乳精补饲耗牛犊的效果,设置对照 时期(Sg)GC2Cd:C-2+ (不补饲)A1、补饲A22个处理:试验分为C1、C2、C33个时期 处理(Treatment)AA2A,d,d 选用6头牦牛犊,分为两组,第一组B,(B1,B2,B1)按A B.554672.6117 A2-A1顺序给与饲料,第二组B2(B21,B2,B23)按A2-A1- A2顺序给予饲料。试验结果见表4,检验补饲与不补饲乳精 处理(Treat ment)A2A1A2 牦牛犊增重差异是否显著。 B2组 采用1检验法进行检验。此时,r=3.d.=,=(G化为2 -2.15,d2.=d2i=8.01,d1.=-2.15/3=-0.717,d2.= 8.01/3=2.670,而 (-1.17+(-0.92+(-0.392.-25]+[2.7P+2.39+2.9-80 s乃方数据 (3-1)+(3-1)

表 ! " # ! 交叉试验结果 $%&’( ! )*+(,-.(/0%’ ,(12’0 34 " # ! 5,311637(, 8(1-9/ 时期(:0%9() ;< ;" ;! 8= ;< >";" ? ;! 处理($,(%0.(/0) @< @" @< 8<A 8"A B< 组 (C,32+ B<) B<< B<" ! B<, D<<< D<"< ! D<,< D"<" D""" ! D"," D<<! D<"! ! D<,! 8<< 8<" ! 8<, 处理($,(%0.(/0) @" @< @" B" 组 (C,32+ B") B"< B"" ! B"1 D"<< D""< ! D"1< D<<" D<"" ! D<1" D"<! D""! ! D"1! 8"< 8"" ! 8"1 !<<! =!?"< ?#< ?$! ?%<<!; !"<< =!?"" ?#"< ?$< ?%"<< !<"! =!?"< ?#" ?$! ?%<"!; !""< =!?"" ?#"" ?$< ?%""< ! ! !<#! =!?"< ?## ?$! ?%<#!; !"$< =!?"" ?#"$ ?$< ?%"$< !<<" =!?"< ?#"< ?$" ?%<<", !"<! =!?"" ?#"< ?$! ?%"<! !<"" =!?"< ?#"" ?$" ?%<"", !""! =!?"" ?#"" ?$! ?%""! ! ! !<$" =!?"< ?#"$ ?$" ?%<$", !"$! =!?"" ?#"$ ?$! ?%"$! 其中:!为总平均数;"<,"" 为处理 @<、@" 的效应;#<、#"、…、#, 为 B< 组 , 个试验个体的效应;#E<、#E"、…、#E1 为 B" 组 1 个试验个 体的效应;$<、$"、$! 为 ! 个时期 ;<、;"、;! 的效应;%-AF是相互独立、 且都服从 G(H,&" )的随机变量。 于是:%<< = !<<< > "!"<" ? !<<! = " ("< >"")?($< > "$" ? $!)?(%<<< > "%"<" ?%<<!) %<" = !<"< > "!""" ? !<"! =(""< >"")?($< > "$" ?$!)?(%<"< > "%""" ?%<"!) ! %<# = !<#< > "!"#" ? !<#! =(""< >"")?($< > "$" ?$!)?(%<#< > "%"#" ?%<#!); %"< = !"<< > "!<<" ? !"<! =(""" >"<)?($< > "$" ?$!)?(%"<< > "%<<" ?%"<!) %"" = !""< > "!<"" ? !""! =(""" >"<)?($< > "$" ?$!)?(%""< > "%<"" ?%""!) ! %"$ = !"$< > "!<$" ? !"$! =(""" >"<)?($< > "$" ?$!)?(%"$< > "%<$" ?%"$!) 因为:%<& = " # ’ = < %<’ = "(# "< >"")? (# $< > "$" ?$!)?(%<&< > "%"&" ?%<&!) #%<& = %<& ( # =(""< >"")?($< > "$" ?$!)?($%<&< > " $%"&" ?$%<&!) %"& = " $ ’ = < %"’ = "($ "" >"<)?($ $< > "$" ?$!)?(%"&< > "%<&" ?%"&!) #%"& = %"& ( $ =(""" >"<)?($< > "$" ?$!)?($%"&< > " % $<&" ?% $"&!) 所以:#%<& >#%"& =(I"< >"")?(% $<&< > " % $"&" ?% $<&! >% $"&< ? " $%<&" >$%"&!) 表 I 乳清补饲牦牛犊 " # ! 交叉试验增重结果 $%&’( I )*+(,-.(/0%’ ,(12’0 34 " # ! 5,311637(, 8(1-9/ 34 53.+’-.(0%’ 4((8-/9 J%F 5%’4 K-0L KL(J F9 时期(:0%9() ;< ;" ;! 8= ;< >";" ? ;! 处理($,(%0.(/0) @< @" @< 8<A 8"A B< 组 (C,32+ B<) B<< B<" B<! M N MM M N OP M N !< I N QR ! N IP I N <I " N Q" " N MH " N MO 6< N <R 6H N MP 6H N !P 处理($,(%0.(/0) @" @< @" B" 组 (C,32+ B") B"< B"" B"! M N P< I N PM M N IP ! N QQ I N H" ! N RP I N <" M N II M N HI " N R< " N !M " N PM 表明:#%< & 与#%" & 之差,不再包含有个体效应、时间效应, 仅包含了处理效应之差的 I 倍与试验误差两部分,可以采用 非配试验资料 ) 检验法对 *H S !%< =!%" ,即 *H S"< ="" 进行 检验。 ) 检验公式同 " # " 交叉试验。 [例 "][I]:为了研究用乳精补饲耗牛犊的效果,设置对照 (不补饲)@<、补饲 @" " 个处理;试验分为 ;<、;"、;! ! 个时期; 选用 Q 头牦牛犊,分为两组,第一组 B(< B<<,B<",B<!)按 @< > @" > @< 顺序给与饲料,第二组 B(" B"<,B"",B"!)按 @" > @< > @" 顺序给予饲料。试验结果见表 I,检验补饲与不补饲乳精 牦牛犊增重差异是否显著。 采用 ) 检验法进行检验。此时,# = $ = !,%< & =&%< ’ = > " & <M,%" & =&%" ’ = O & H<,#%< & = > " & <M ( ! = > H & R<R,#%" & = O & H< ( ! = " & QRH,而 +#%<& >#%"& = [( > <&<R)" ?( > H&MP)" ?( > H&!P)" > ( > "&<M)" ! ]?["&R<" ? "&!M" ? "&PM" > O&H<" ! ] (! > <)?(! > <) [ < ! ? < % ! ] 第 ! 期 明道绪(等):二个处理交叉试验结果分析的 ) 检验法 <PM 万方数据

四川农业大学学报 第19卷 =0.2917 所以:1=41-d2 =-0.717-2.670 0.2917 =-11.6097 由d=(r-1)+(s-1)=(3-1)+(3-1)=4查临界1值,得:t0.04)=4.604。因为:1t1=11.6097 to ou 4),P<0.01,表明补饲与不补饲乳清牦牛犊的平均增重差异极显著,这里表现为补饲乳清的牦牛犊 的平均增重极显著高于未补饲乳清的牦牛犊的平均增重。 4讨论 4.1统计学已证明:对于两个处理的试验资料,采用:检验法与方差分析法进行差异显著性检验是等价的。 对于2×2、2×3交叉试验结果的分析,这个结论也成立,也就是说,本文提出的2×2、2×3交叉试验结果分 析的检验法与Luas提出的方差分析等价。但采用检验法步骤更为简明 4.2本文研究表明,在2×2、2×3交叉试验将试验个体分组时,并不要求两组试验个体数相同,因为无论两 组试验个体数相同与否,在表达式中,时期效应都能相互抵消。在文献[1-4]中均要求一定要将试验个体等 分为两组的条件可以放宽。 4.3若采用2×4交叉设计,即B,组试验个体在4个时期按A1-A2-A1-A2顺序实施处理:B组试验个 体在4个时期按A2-A1-A2-A1顺序实施处理,其试验结果d值的计算式为:d=C1-C2+C3-C4。若 采用2×5交叉设计,即B,组试验个体在5个时期按A-A2-A1-A2-A顺序实施处理:B组试验个体在 5个时期按A2-A1-A2-A1-A2顺序实施处理,其试验结果d值的计算式为:d=2C1-3C2+2C3-3C4 +2C5。计算出dd2,后,仍采用本文提出的检验法进行差异显著性检验。 参考文软: 9.195 The Method of t-test of Experimental Result of Cross-over Deign with Two Treatments MING Dao-xu,LIU Yong-jian (Institute of Vocational Pedagogue,Sichuan Agricultural University,Yaan 625014.Sichuan China Abstract:The t-test method of experimental result of cross-over designs with two treatments and two stages and two treatments and three stages is presented.Compared with the method of lucas'Analysis of variance,the t- test method is of equal value and wimpler.It is pointed out that the individual number of two groups is not the same when experiment individuals were divided into two groups.Caculation formula of d-valuce of cross-over de signs of two treatments and four stages and two treatments and five stages are provided,and differencial signifi- cance has been tested by using the t-test method presented in this paper Key words:CROSS-OVER DESIGN:ANALYSIS OF RESULT::-TEST. (本文审稿杨克诚) 万方数据

! "!#$%& 所以:" ! !#% ! ’!## ! $!#% ! ’!## ! ! ’ " ! &%& ’ # ! (&" " ! #$%& ! ’ %% ! ("$& 由 #% !( & ’ %))(’ ’ %)!(* ’ %))(* ’ %)! + 查临界 " 值,得:"" ! "(% +)! + , ("+。因为:- " - ! %% , ("$& . "" ! "(% +),( / " , "%,表明补饲与不补饲乳清牦牛犊的平均增重差异极显著,这里表现为补饲乳清的牦牛犊 的平均增重极显著高于未补饲乳清的牦牛犊的平均增重。 + 讨 论 + ! % 统计学已证明:对于两个处理的试验资料,采用 " 检验法与方差分析法进行差异显著性检验是等价的。 对于 # 0 #、# 0 * 交叉试验结果的分析,这个结论也成立,也就是说,本文提出的 # 0 #、# 0 * 交叉试验结果分 析的 " 检验法与 12345 提出的方差分析等价。但采用 " 检验法步骤更为简明。 + 6 # 本文研究表明,在 # 0 #、# 0 * 交叉试验将试验个体分组时,并不要求两组试验个体数相同,因为无论两 组试验个体数相同与否,在表达式中,时期效应都能相互抵消。在文献[% ’ +]中均要求一定要将试验个体等 分为两组的条件可以放宽。 + 6 * 若采用 # 0 + 交叉设计,即 7% 组试验个体在 + 个时期按 8% ’ 8# ’ 8% ’ 8# 顺序实施处理;7# 组试验个 体在 + 个时期按 8# ’ 8% ’ 8# ’ 8% 顺序实施处理,其试验结果 # 值的计算式为:# ! )% ’ )# ) )* ’ )+。若 采用 # 0 9 交叉设计,即 7% 组试验个体在 9 个时期按 8% ’ 8# ’ 8% ’ 8# ’ 8% 顺序实施处理;7# 组试验个体在 9 个时期按 8# ’ 8% ’ 8# ’ 8% ’ 8# 顺序实施处理,其试验结果 # 值的计算式为:# ! #)% ’ *)# ) #)* ’ *)+ ) #)9。计算出 #% * ,## * 后,仍采用本文提出的 " 检验法进行差异显著性检验。 参考文献: [%][日]吉田 实6 畜牧试验统计[:]6 关彦华,王 平译6 北京:农业出版社,%$;+ 6 [#] 贵州农学院6 生物统计附试验设计(第二版)[:]6 北京:农业出版社,%$$& 6 [*] 俞渭江,郭卓元6 畜牧试验统计[:]6 贵阳:贵州科技出版社,%$$9 6 [+] 明道绪6 生物统计[:]6 北京:中国农业科技出版社,%$$; 6 !"# $#%"&’ &( !)%#*% &( +,-#./0#1%23 4#*53% &( 6.&**)&7#. 8#/91 :/%" !:& !.#2%0#1%* !"#$ %&’()*,+", -’./(0 1&. (<=5>?>2>@ AB CA34>?A=4D E@F4GAG2@,H?3I24= 8GJ?32D>2J4D K=?L@J5?>M,N44= (#9"%+,H?3I24=,OI?=4) ;<*%.2=%:PI@ "Q>@5> R@>IAF AB @ST@J?R@=>4D J@52D> AB 3JA55QAL@J F@5?G=5 U?>I >UA >J@4>R@=>5 4=F >UA 5>4G@5 4=F >UA >J@4>R@=>5 4=F >IJ@@ 5>4G@5 ?5 TJ@5@=>@F6 OART4J@F U?>I >I@ R@>IAF AB D2345’8=4DM5?5 AB L4J?4=3@,>I@ "Q >@5> R@>IAF ?5 AB @V24D L4D2@ 4=F U?RTD@J6 <> ?5 TA?=>@F A2> >I4> >I@ ?=F?L?F24D =2RW@J AB >UA GJA2T5 ?5 =A> >I@ 54R@ UI@= @ST@J?R@=> ?=F?L?F24D5 U@J@ F?L?F@F ?=>A >UA GJA2T56 O432D4>?A= BAJR2D4 AB FQL4D23@ AB 3JA55QAL@J F@Q 5?G=5 AB >UA >J@4>R@=>5 4=F BA2J 5>4G@5 4=F >UA >J@4>R@=>5 4=F B?L@ 5>4G@5 4J@ TJAL?F@F,4=F F?BB@J@=3?4D 5?G=?B?Q 34=3@ I45 W@@= >@5>@F WM 25?=G >I@ "Q>@5> R@>IAF TJ@5@=>@F ?= >I?5 T4T@J6 >#? :&.’*:OXYHHQYCZX [ZH<\];8]81NH<H Y^ XZHK1P;" QPZHP 6 (本文审稿杨克诚) %$( 四川农业大学学报 第 %$ 卷 万方数据

二个处理交叉试验结果分析的检验法 日万方酸据支然北 四川农业大学学报PK回 英文刊名: JOURNAL OF SICHUAN AGRICULTURAL UNIVERSITY 年,卷(期): 001,19(3) 引用次数: 次 文献心) 1.吉田实,关华王平畜牧试验统计198 2.贵州农学院生物统计附试验设计1997 3.命消江郭卓元畜牧试验统计1995 4.明道绪生物统计1998 相似文就亿条) 家功能失 定量分 繁复杂的工作,其操作执行 质量控制、 半坐卧 学卧位其均数为 位其均数为 +4L 将两种 tp- 位均有 度交叉设计方差分 流率测定其 例配对 等级资

二个处理交叉试验结果分析的t检验法 作者: 明道绪, 刘永建 作者单位: 四川农业大学职业技术师范学院 刊名: 四川农业大学学报 英文刊名: JOURNAL OF SICHUAN AGRICULTURAL UNIVERSITY 年,卷(期): 2001,19(3) 引用次数: 1次 参考文献(4条) 1.吉田实.关彦华.王平 畜牧试验统计 1984 2.贵州农学院 生物统计附试验设计 1997 3.俞渭江.郭卓元 畜牧试验统计 1995 4.明道绪 生物统计 1998 相似文献(7条) 1.学位论文 王斌 体位对良性前列腺增生患者压力-流率测定的影响 2008 背景:良性前列腺增生(Benign Prostatic Hyperplasia,BPH)是男性膀胱下尿路梗阻性疾病中最常见疾患,约占膀胱下尿路梗阻病例的80%以上。其中 膀胱出口梗阻(Bladder Outlet Obstruction,BOO)是引起老年性下尿路症状(Lower UrinaryTract Symptom,LUTS)的重要因素。不仅严重影响患者生活质量 ,膀胱下尿路梗阻若得不到解除,长期发展将引起一系列膀胱形态学、功能学变化,最终导致膀胱逼尿肌功能失调、上尿路扩张、肾功能损害,对患者危害极 大。临床上从BPH患者膀胱下尿路症候群中确定BOO有助于治疗决策选择与疗效评估。目前对于排尿功能进行定量分析、对膀胱出口梗阻诊断的最佳方法仍 然是排尿期的压力-流率测定(pressure-flow study,PFS)。国际尿控协会(International Continence Society,ICS)确定其为诊断BOO之金标准。在临床实 践中,压力-流率测定是一项繁锁复杂的工作,其操作执行、质量控制、结果分析和报告各方面还有待完善。其中检查体位是压力-流率测定中一个重要影响 因素。ICS推荐的标准体位是站立位,目前在临床应用中通常采取的检查体位有站立位及半坐卧位。站立位检查有其繁琐、耗时等缺陷,半坐卧位有其简化程 序、便捷省时的优点。但不同体位压力-流率测定结果是否存在差异,是否影响BOO的诊断与严重程度分级,国内外尚未见研究报道。 目的:探讨 45°半坐卧位及站立位两种不同体位对BPH患者压力-流率测定的影响。 方法:按照入选标准和排除标准筛选临床60例确诊为BPH的患者,平均年龄 69.73±7.96岁(50岁~86岁),平均前列腺体积为58.90±25.46ml(20.21~133.17ml),平均IPSS评分为19.85±5.74分(12~35分)。按照随机数字表法分组分 别进入A、B两组。每位患者均先、后连续进行两次压力-流率测定(PFS)。A、B两组检查顺序不同,A组患者先进行45°半坐卧位PFS,再进行站立位PFS,B组患 者先进行站立位PFS,再进行45°半坐卧位PFS。严格进行尿动力学检查质量控制,准确记录实验数据,手工校正计算机系统赝象及误差,完成数据收集整理、 统计分析。 结果:60例患者均完成经严格质量控制的两次压力-流率测定检查。其中48例患者(80%)于45°半坐卧位及站立位两种体位均有尿流数据 ,获得满意的尿流率曲线进行压力-流率数据分析,12例患者(20%)在45°半坐卧位未能排尿,或尿流呈滴沥状而不能被机器检测到,未能获得尿流数据。但所 有60例患者均可于站立位排尿并获得满意的尿流数据。①排尿期压力-流率测定得Qmax.45°半坐卧位为6.079±3.485 ml/s(0.2~16.3 ml/s)。Qmax.站立 粒为6.133±4.044 ml/s(0.2~22.6ml/s)。将两种体位均有尿流数据的48例患者配对采用两阶段交叉设计方差分析得,45°半坐卧位测定的最大尿流率与站 立位比较无显著性差异(P=0.214),Qmax半坐卧位其均数为6.074 ml/s,其95%可信区间为(5.712,6.436)(ml/s),Qmax站立位其均数6.395 ml/s,其95%可信 区间为(6.033,6.757)(ml/s)。②测定得45°半坐卧位时Pdet.Qmax为72.84±37.80 cmH20(22.30~197.80 cmH20),站立位时Pdet.Qmax为79.50±38.76 cmH20(20.50~208.50 cmH20)。将两种体位均有尿流数据的48例患者配对采用两阶段交叉设计方差分析结果表明,两种不同体位之间其Pdet.Qmax有显著性 差异(P=0.000),其中Pdet.Qmax半坐卧位其均数为72.772 cmH2O,其95%可信区间为(70.736,74.808)(cmH2O),Pdet.Qmax站立位其均数为82.988 cmH2O,其 95%可信区间为(80.953,85.024)(cmH2O),故认为站立位时其Pdet.Qmax大于45°半坐卧位时。③计算得45°半坐卧位时AG数为60.79±40.00(- 2.3~188.80),站立位时AG数为67.33±41.92(-3.40~197.50)。将两种体位均有尿流数据的48例患者配对采用两阶段交叉设计方差分析结果表明,两种不同 体位之间其AG数有显著性差异(P=0.000),AG数半坐卧位其均数为60.713,其95%可信区间为(58.471,62.956),AG数站立位其均数为70.324,其95%可信区间 为(68.081,72.567),故认为站立位时压力-流率测定其AG数大于45°半坐卧位时。④通过计算机拟合、计算得45°半坐卧位时URA值为 46.58±23.59(13.07~111.89),站立位时UPA值为51.68±28.30(12.32~147.19)。将两种体位均有尿流数据的48例患者配对采用两阶段交叉设计方差分析 结果表明,两种不同体位之间其URA值有显著性差异(P=0.001),URA半坐卧位其均数为46.566,其95%可信区间为(44.535,48.598),URA站立位其均数为 51.521,其95%可信区间为(49.490,53.552),故认为站立位时压力-流率测定其URA值大于45°半坐卧位时。⑤将48例配对数据采用等级资料Mann-Whitney U检验得:两种不同体位测定,诊断其梗阻严重程度具有显著性差异(P=0.021)。可认为患者于站立位行压力-流率测定时其得到的梗阻等级高于45°半坐卧 位时。⑥本研究还表明在压力-流率测定中排尿体位对剩余尿量无明显影响(P=0.672)。⑦12例45°半坐卧位无排尿患者与其余48例患者其站立位时最大尿 流率、AG数、URA值、Pdet.Qmax值总体分布位置相同,可能由于排尿体位、心理因素、排尿习惯等因素造成半坐卧位未能排尿。 结论:45°半坐卧位 压力-流率测定会导致低估梗阻程度、降低梗阻分级的诊断结论,甚至有可能导致患者因未能排尿而不能完成检查,因而达不到标准体位--站立位压力-流率 测定的检验水准,暂不提倡常规应用于临床。 2.期刊论文 明道绪.刘永建 3×3交叉试验结果分析的最小二乘法 -四川农业大学学报2002,20(3) 提出了3个处理、3个时期交叉设计试验结果分析的最小二乘法.在将试验个体分为6组时,不要求6组个体数相同. 3.期刊论文 明道绪.刘永建 3×2交叉试验结果分析的最小二乘法 -四川农业大学学报2002,20(2) 提出了3个处理、2个时期交叉设计试验结果分析的最小二乘法.该法在将试验个体分为6组时,不要求6组个体数相同. 4.学位论文 刘心伟 转谷氨酰胺酶在乳蛋白间的交联机理及应用研究 2006 首先,利用SDS-PAGE电泳结合凝胶成像分析技术,比较了在非变性、加入还原剂(20mmoL/LDTT)变性和在80℃预热15min后并再加入一定量还原剂 (20mmoL/LDTT)变性三种条件下转谷氨酰胺酶对2%酪蛋白和乳清蛋白之间的交联情况。通过对各组分蛋白相对光密度值的变化分析可知:在本实验所选条 件下,在80℃预热15min后并再加入一定量还原剂(20mmoL/LDTT)变性条件下,酪蛋白和乳清蛋白之间可以交联;为进一步验证上述结论,通过中红外光谱 仪和电子显微镜进一步分析交联前后蛋白质的二级结构的变化和交联前后蛋白质空间结构上的差异,结果分析均与上述结论相吻合。 在转谷氨酰胺 酶的作用下,蛋白之间的交联会引起功能特性发生改变,因此,在单因素实验基础上,采用四因素(pH、催化温度、催化时间、酶/蛋白比例)五水平正交旋 转回归设计研究经转谷氨酰胺酶处理后,获得酪蛋白和乳清蛋白交联物良好凝胶强度和黏度的最佳工艺条件,结果表明:在本实验所选择的水平范围内 ,获得最好凝胶强度的因素最佳组合为:获得最好凝胶强度的因素最佳组合为:X1(0)X2(-1)X3(1)X4(1),即pH:7;温度:35℃;催化时间:12h;酶/蛋 白:15U/g;Y1=5214.68g;获得最好黏度的因素最佳组合为:X1(2)X2(-1)X3(2)X4(2),即pH:9;温度:35℃;催化时间:24h;酶/蛋白 :20U/g;Y2=33.98cp。 在上述理论实验研究的基础上,将转谷氨酰胺酶应用在酸奶加工实践中,首先将加酶组酸奶和非酶组酸奶进行对比,结果表 明:在酸奶中添加转谷氨酰胺酶,可明显提高凝固型酸奶的凝胶强度,降低其乳清析出率,也可明显提高搅拌型酸奶的黏度和贮存黏度,同时提高其持水 性。另外,在酶的工艺条件优化研究中,将酶的处理方式(反应后灭酶和不灭酶)和添加量(0.15/1000(g/mL)、0.25/1000(g/mL)、0.35/1000(g/mL)作为因 素水平进行交叉设计,通过反应后酸奶的凝胶强度、黏度和贮存黏度、乳清析出率和持水性等指标的变化和综合感官评定,确定了酶的处理方式为反应后