出生时的体重。如果体重下降的幅度超过10%或至第10天还未恢复到出生时的体重,则为病理状态,应分析其原因。若生后及时合理喂哺,可减轻或避免生理性体重下降的发生。出生时体重受宫内因素的影响大,生后的体重与喂养、营养以及疾病等因素密切相关。正常足月婴儿生后第1个月体重增加可达11.7kg,生后3~4个月体重约等于出生时体重的2倍(附录一):第1年内婴儿前3个月体重的增长值约等于后9个月内体重的增长值,即12月龄时婴儿体重约为出生时的3倍(10kg),是生后体重增长最快的时期,系第一个生长高峰;生后第2年体重增加2.5~3.5kg;2岁至青春前期体重增长减慢,年增长值约2kg。当无条件测量体重时,为便于医务人员计算小儿用药量和液体量,可用以下公式估计体重(表2-1):(二)身材的增长1.身高(长)身高指头部、脊柱与下肢长度的总和。3罗以下儿童立位测量不易准确,应仰卧位测量,称为身长。3岁以上儿童立位时测量称为身高。立位的测量值比仰卧位少1~2cm。身高(长)的增长规律与体重相似。年龄越小增长越快,也出现婴儿期和青春期两个生长高峰。出生时身长平均为50cm,生后第1年身长增长最快,约为25cm:前3个月身长增长约11~13cm,约等于后9个月的增长值,1岁时身长约75cm;第2年身长增长速度减慢,约10~12cm即2岁时身长约87cm;2岁以后身高每年增长6~7cm。2岁以后每年身高增长低于5cm,为生长速度下降。身高(长)的增长受遗传、内分泌、宫内生长水平的影响较明显,短期的疾病与营养波动不易影响身高(长)的生长。2.坐高(顶臀长)是头顶到坐骨结节的长度。3岁以下儿童仰卧位测量的值称为顶臀长。坐高增长代表头颅与脊柱的生长。3.指距是两上肢水平伸展时两中指尖的距离,代表上肢长骨的生长。(三)头围的增长经眉弓上缘、枕骨结节左右对称环绕头一周的长度称为头围。头围的增长与脑和颅骨的生长有关。胎儿期脑生长居全身各系统的领先地位,故出生时头围相对大,平均33~34cm。与体重、身长增长相似,第1年前3个月头围的增长(6cm)约等于后9个月头围的增长值(6cm),即1岁时头围约为46cm,生后第2年头围增长减慢,约为2cm,2岁时头围约48cm;2~15岁头围仅增加6~7cm。头围的测量在2岁以内最有价值。婴幼儿期连续追踪测量头围比一次测量更重要。头围大小与双亲的头围有关;头围<均值一2SD常提示有脑发育不良的可能,<均值一3SD以上常提示脑发育不良:头围增长过速往往提示脑积水。(四)胸围的增长平乳头下缘经肩脚角下缘绕胸一周为胸围。胸围代表肺与胸廓的生长。出生时胸围32cm,略小于头围1~2cm。1岁左右胸围约等于头围。1岁至青春前期胸围应大于头围(约为头围十年龄—1cm)。(五)上臂围的增长经肩峰与鹰嘴连线中点绕肩一周即为上臂围。上臂围代表肌肉、骨骼、皮下脂肪和皮肤的生长。1岁以内上臂围增长迅速,1~5岁增长缓慢,约1~2cm。因此,有人认为在无条件测体重和6

6 出生时的体重。如果体重下降的幅度超过 10%或至第 10 天还未恢复到出生时的体重,则为病理状 态,应分析其原因。若生后及时合理喂哺,可减轻或避免生理性体重下降的发生。出生时体重受 宫内因素的影响大,生后的体重与喂养、营养以及疾病等因素密切相关。 正常足月婴儿生后第 1 个月体重增加可达 1~1.7kg,生后 3~4 个月体重约等于出生时体重 的 2 倍(附录一);第 1 年内婴儿前 3 个月体重的增长值约等于后 9 个月内体重的增长值,即 12 月龄时婴儿体重约为出生时的 3 倍(10kg),是生后体重增长最快的时期,系第一个生长高峰;生 后第 2 年体重增加 2.5~3.5kg;2 岁至青春前期体重增长减慢,年增长值约 2kg。 当无条件测量体重时,为便于医务人员计算小儿用药量和液体量,可用以下公式估计体重(表 2-1): (二)身材的增长 1.身高(长) 身高指头部、脊柱与下肢长度的总和。3 岁以下儿童立位测量不易准确,应 仰卧位测量,称为身长。3 岁以上儿童立位时测量称为身高。立位的测量值比仰卧位少 1~2cm。 身高(长)的增长规律与体重相似。年龄越小增长越快,也出现婴儿期和青春期两个生长高 峰。出生时身长平均为 50cm,生后第 1 年身长增长最快,约为 25cm;前 3 个月身长增长约 11~ 13cm,约等于后 9 个月的增长值,1 岁时身长约 75cm;第 2 年身长增长速度减慢,约 10~12cm, 即 2 岁时身长约 87cm;2 岁以后身高每年增长 6~7cm。2 岁以后每年身高增长低于 5cm,为生长 速度下降。 身高(长)的增长受遗传、内分泌、宫内生长水平的影响较明显,短期的疾病与营养波动不 易影响身高(长)的生长。 2.坐高(顶臀长) 是头顶到坐骨结节的长度。3 岁以下儿童仰卧位测量的值称为顶臀长。 坐高增长代表头颅与脊柱的生长。 3.指距 是两上肢水平伸展时两中指尖的距离,代表上肢长骨的生长。 (三)头围的增长 经眉弓上缘、枕骨结节左右对称环绕头一周的长度称为头围。头围的增长与脑和颅骨的生长 有关。胎儿期脑生长居全身各系统的领先地位,故出生时头围相对大,平均 33~34cm。与体重、 身长增长相似,第 1 年前 3 个月头围的增长(6cm)约等于后 9 个月头围的增长值(6cm),即 1 岁时头围约为 46cm,生后第 2 年头围增长减慢,约为 2cm,2 岁时头围约 48cm;2~15 岁头围仅 增加 6~7cm。头围的测量在 2 岁以内最有价值。 婴幼儿期连续追踪测量头围比一次测量更重要。头围大小与双亲的头围有关;头围<均值-2SD 常提示有脑发育不良的可能,<均值-3SD 以上常提示脑发育不良;头围增长过速往往提示脑积水。 (四)胸围的增长 平乳头下缘经肩胛角下缘绕胸一周为胸围。胸围代表肺与胸廓的生长。出生时胸围 32cm,略 小于头围 1~2cm。1 岁左右胸围约等于头围。1 岁至青春前期胸围应大于头围(约为头围+年龄 -1cm)。 (五)上臂围的增长 经肩峰与鹰嘴连线中点绕肩一周即为上臂围。上臂围代表肌肉、骨骼、皮下脂肪和皮肤的生 长。l 岁以内上臂围增长迅速,1~5 岁增长缓慢,约 1~2cm。因此,有人认为在无条件测体重和

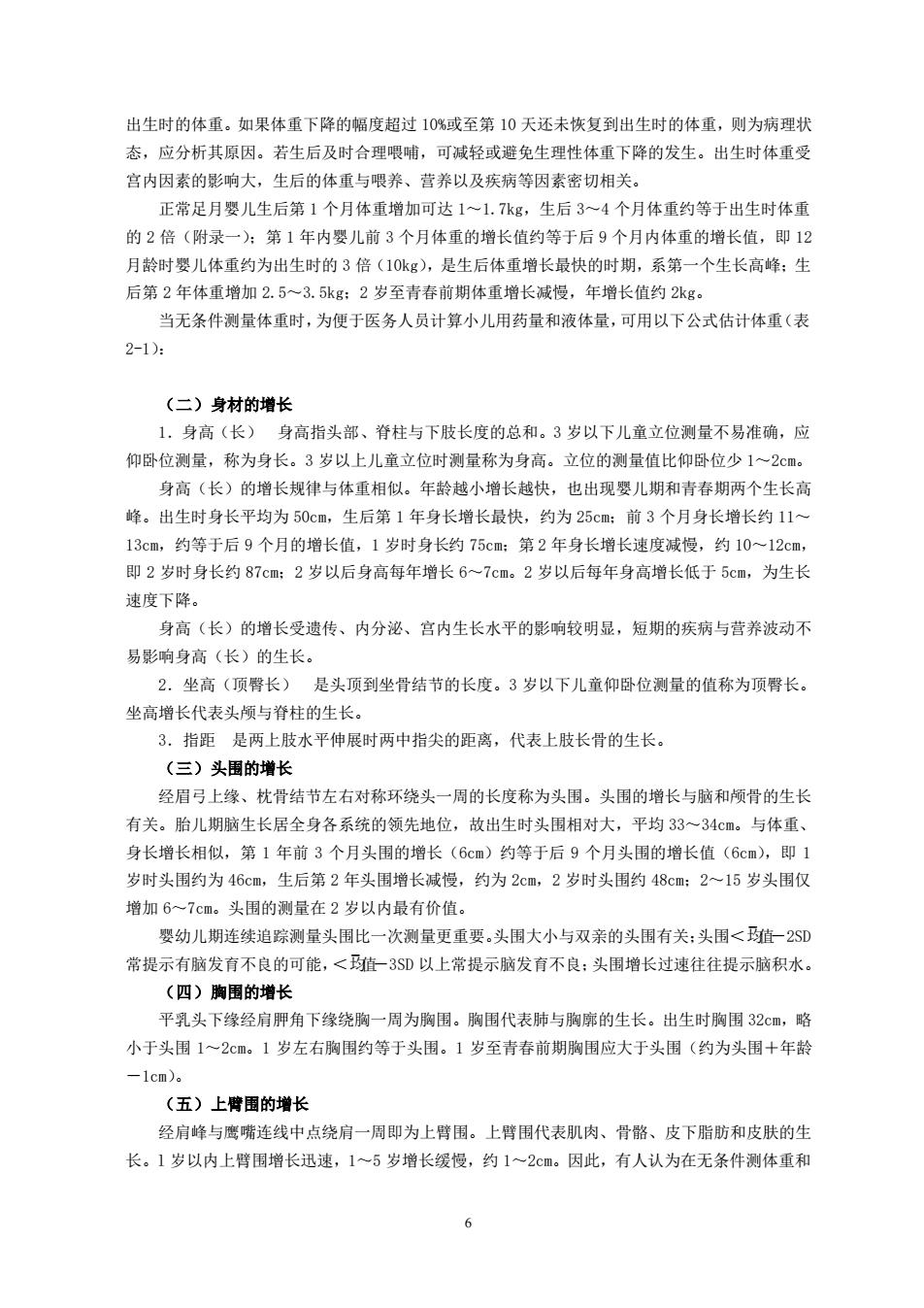

身高的场合,可用测量左上臂围来筛查1~5岁小儿的营养状况:>13.5cm为营养良好;12.5~13.5cm为营养中等:<12.5cm为营养不良。(六)皮下脂肪通过测量皮脂厚度反映皮下脂肪。常用的测量部位有:①腹壁皮下脂肪;②背部皮下脂肪。要用皮下脂肪测量工具(测皮褶下卡钳)测量才能得出正确的数据。(七)身体比例与匀称性在生长过程中,身体的比例与匀称性生长有一定规律1:头与身长比例在宫内与婴幼儿期头领先生长,而驱干、下肢生长则较晚,生长时间也较长。因此,头、躯干、下肢长度的比例在生长进程中发生变化。头长占身长(高)的比例在新生儿为1/4,到成人后为1/8(图2-2)。2.体型匀称表示体型(形态)生长的比例关系,如身高的体重(weight-forheight,W/H)胸围/身高(身高胸围指数);体重(kg)/身高(cm)×1000(Quetelet指数);体重(kg)/[身高(cm))2X10"(Kaup指数,幼儿用),年龄的体块指数(BMI/age)等,BMI=体重(公斤)/身高(米)的平方。3.身材匀称以坐高(顶臀长)与身高(长)的比例表示,反映下肢的生长情况。坐高(顶臀长)占身高(长)的比例由出生时的0.67下降到14岁时的0.53。任何影响下肢生长的疾病,可使坐高(顶臀长)与身高(长)的比例停留在幼年状态,如甲状腺功能低下与软骨营养不良。三、青春期的体格生长规律青春期是儿童到成人的过渡期,受性激素等因素的影响,体格生长出现生后的第二个高峰(peakheightvelocity,PHV),有明显的性别差异。男孩的身高增长高峰约晚于女孩2年,且每年身高的增长值大于女孩,因此最终的身高一般来说男孩比女孩高。一般的说男孩骨龄15岁,女孩骨龄13岁时,身高长度达最终身高的95%。不论男女孩,在青春期前的1~2年中生长速度略有减慢。女孩在乳房发育后(约9~11岁),男孩在睾丸增大后(11~13岁)身高开始加速生长,经1~2年生长达PHV,此时女孩身高平均年增加8~9cm,男孩9~10cm。在第二生长高峰期,身高增加值约为最终身高的15%。PHV提前者,身高的停止增长较早。四、体格生长评价(一)资料分析及表示方法(二)体格生长评价儿童体格生长评价包括发育水平、生长速度以及匀称程度三个方面。第四节与体格生长有关的其他系统的发育一、骨骼1.头颅骨除头围外,还可据骨缝闭合、前卤大小及前后卤闭合时间来评价颅骨的生长及发育情况。婴儿娩出时经过、产道,故出生时颅骨缝稍有重叠,不久重叠现象消失。出生时后卤很小或已闭合,最迟约6~8周龄闭合。前岗出生时约1~2cm,以后随颅骨生长而增大,6月龄左右逐渐骨化而变小,最退手2罗闭合。前岗大小以两个对边中点连线的长短表示。前岗检查在儿科临床很重要,如脑发育不良时头围小、前卤小或关闭早;甲状腺功能低下时前卤闭合延迟:颅内压增7

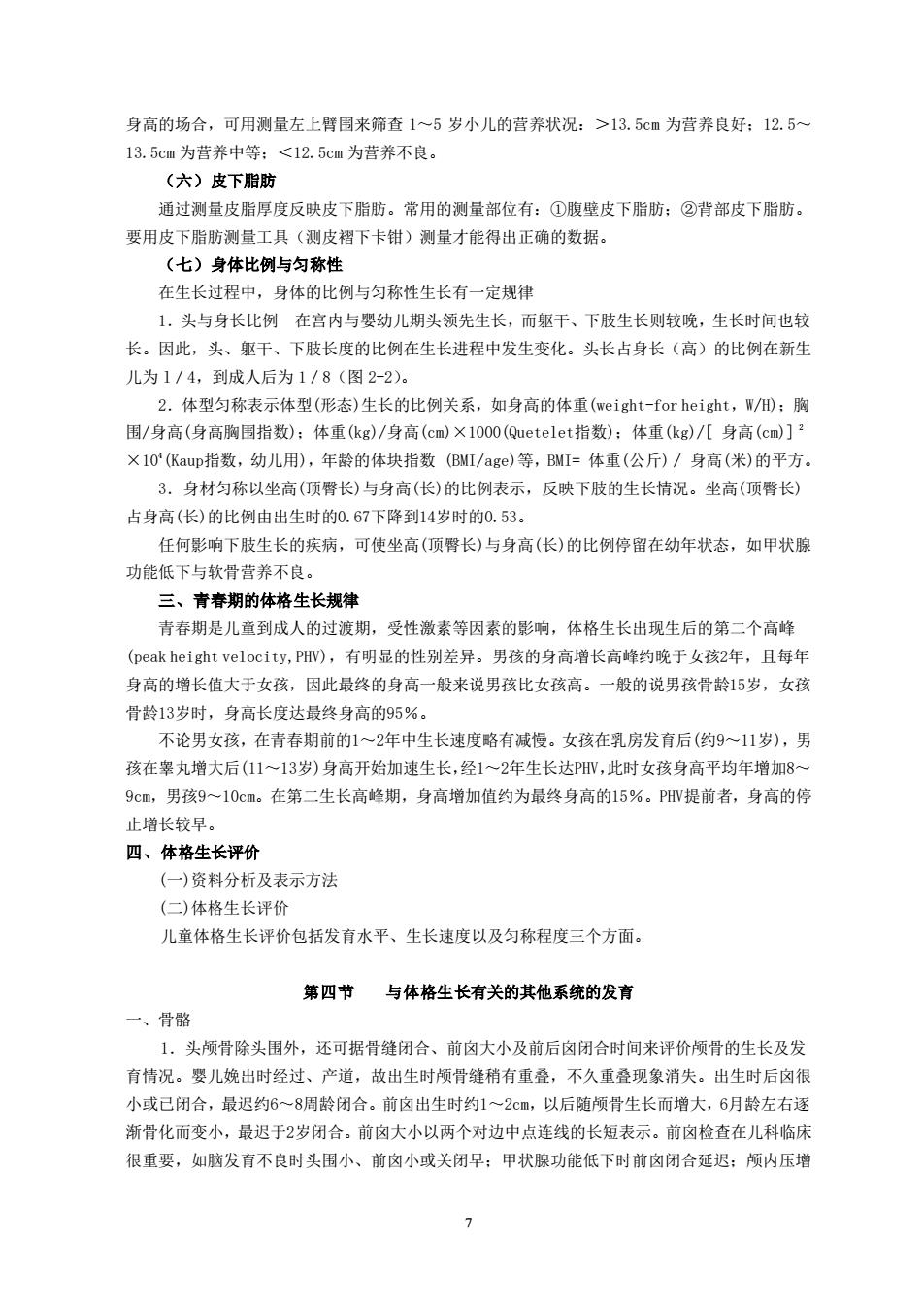

7 身高的场合,可用测量左上臂围来筛查 1~5 岁小儿的营养状况:>13.5cm 为营养良好;12.5~ 13.5cm 为营养中等;<12.5cm 为营养不良。 (六)皮下脂肪 通过测量皮脂厚度反映皮下脂肪。常用的测量部位有:①腹壁皮下脂肪;②背部皮下脂肪。 要用皮下脂肪测量工具(测皮褶下卡钳)测量才能得出正确的数据。 (七)身体比例与匀称性 在生长过程中,身体的比例与匀称性生长有一定规律 1.头与身长比例 在宫内与婴幼儿期头领先生长,而躯干、下肢生长则较晚,生长时间也较 长。因此,头、躯干、下肢长度的比例在生长进程中发生变化。头长占身长(高)的比例在新生 儿为 l/4,到成人后为 1/8(图 2-2)。 2.体型匀称表示体型(形态)生长的比例关系,如身高的体重(weight-for height,W/H);胸 围/身高(身高胸围指数);体重(kg)/身高(cm)×1000(Quetelet指数);体重(kg)/[ 身高(cm)] 2 ×104 (Kaup指数,幼儿用),年龄的体块指数 (BMI/age)等,BMI= 体重(公斤) / 身高(米)的平方。 3.身材匀称以坐高(顶臀长)与身高(长)的比例表示,反映下肢的生长情况。坐高(顶臀长) 占身高(长)的比例由出生时的0.67下降到14岁时的0.53。 任何影响下肢生长的疾病,可使坐高(顶臀长)与身高(长)的比例停留在幼年状态,如甲状腺 功能低下与软骨营养不良。 三、青春期的体格生长规律 青春期是儿童到成人的过渡期,受性激素等因素的影响,体格生长出现生后的第二个高峰 (peak height velocity,PHV),有明显的性别差异。男孩的身高增长高峰约晚于女孩2年,且每年 身高的增长值大于女孩,因此最终的身高一般来说男孩比女孩高。一般的说男孩骨龄15岁,女孩 骨龄13岁时,身高长度达最终身高的95%。 不论男女孩,在青春期前的1~2年中生长速度略有减慢。女孩在乳房发育后(约9~11岁),男 孩在睾丸增大后(11~13岁)身高开始加速生长,经1~2年生长达PHV,此时女孩身高平均年增加8~ 9cm,男孩9~10cm。在第二生长高峰期,身高增加值约为最终身高的15%。PHV提前者,身高的停 止增长较早。 四、体格生长评价 (一)资料分析及表示方法 (二)体格生长评价 儿童体格生长评价包括发育水平、生长速度以及匀称程度三个方面。 第四节 与体格生长有关的其他系统的发育 一、骨骼 1.头颅骨除头围外,还可据骨缝闭合、前囟大小及前后囟闭合时间来评价颅骨的生长及发 育情况。婴儿娩出时经过、产道,故出生时颅骨缝稍有重叠,不久重叠现象消失。出生时后囟很 小或已闭合,最迟约6~8周龄闭合。前囟出生时约1~2cm,以后随颅骨生长而增大,6月龄左右逐 渐骨化而变小,最迟于2岁闭合。前囟大小以两个对边中点连线的长短表示。前囟检查在儿科临床 很重要,如脑发育不良时头围小、前囟小或关闭早;甲状腺功能低下时前囟闭合延迟;颅内压增

高时前岗饱满:脱水时前岗凹陷(图2-4)。2.脊柱脊柱的增长反映脊椎骨的生长。生后第一年脊柱生长快于四肢,以后四肢生长快于脊柱。出生时脊柱无弯曲,仅呈轻微后凸。3个月左右抬头动作的出现使颈椎前凸;6个月后能坐,出现胸椎后凸:1岁左右开始行走,出现腰椎前凸。这样的脊椎自然弯曲至6~7岁才为韧带所固定。注意小儿坐、立、走姿势,选择适宜的桌椅,对保证儿童脊柱正常形态很重要。3.长骨是从胎儿到成人期逐渐完成的。长骨的生长主要由长骨干骺端的软骨骨化,骨膜下成骨,使长骨增长、增粗,当骨与骨干融合时,标志长骨停止生长。骨化中心的出现可反映长骨的生长成熟程度。用线检查测定不同年龄儿童长骨干航端骨化中心的出现的时间、数目、形态的变化,并将其标准化,即为骨龄(boneage)。出生时腕部尚无骨化中心,股骨远端及胫骨近端已出现骨化中心。因此判断长骨的生长,婴儿早期应摄膝部X线骨片,年长儿摄左手及腕部x线骨片,以了解其腕骨、掌骨、指骨的发育。1~9罗腕部骨化中心的数自大约为其岁数加1。具体评价骨龄时应对照图谱。骨生长与生长激素、甲状腺素、性激素有关。二、牙齿人一生有乳牙(共20个)和恒牙(共28~32个)两副牙齿。生后4~10个月乳牙开始萌出,13个月后未萌出者为乳牙萌出延迟。6岁左右萌出第一颗恒牙(第一恒磨牙,在第二乳磨牙之后,又称为6龄齿);6~12岁阶段乳牙逐个被同位恒牙替换,第一恒磨牙萌出较早,常被家长忽视,更应注意保护。牙齿生长异常时可见外胚层生长不良、钙或氟缺乏、甲状腺功能减退等疾病。三、生殖系统参见第十七章内分泌疾病。第五节神经心理发育在儿童成长过程中,神经心理的正常发育与体格生长具有同等重要的意义。神经心理发育包括感知、运动、语言、情感、思维、判断和意志性格等方面,以神经系统的发育和成熟为物质基础。和体格生长一样,神经心理发育的异常可能是某些系统疾病的早期表现,因此,了解儿童心理发育规律对疾病的早期诊断很有帮助。(一)神经系统的发育在胎儿期,神经系统的发育领先于其他各系统,新生儿脑重已达成人脑重的25%左右,此时神经细胞数目已与成人接近,但其树突与轴突少而短。出生后脑重的增加主要是神经细胞体积增大和树突的增多、加长,以及神经髓鞘的形成和发育。神经髓鞘的形成和发育约在4岁完成,在此之前,尤其在婴儿期,各种刺激引起的神经冲动传导速度缓慢,且易于泛化;不易形成兴奋灶,易疲劳而进入睡眠状态。脊髓随年龄而增长。在胎儿期,脊髓下端在第2腰稚下缘,4岁时上移至第1腰椎,在进行腰椎穿刺时应注意。握持反射应手3个月时消失。婴儿肌腱反射较弱,腹壁反射和提睾反射也不易引出,到1岁时才稳定。34个月前的婴儿肌张力较高,凯尔尼格征可为阳性,2岁以下儿童巴宾斯基征阳性亦可为生理现象。(二)感知的发育1.视感知发育新生儿已有视觉感应功能,瞳孔有对光反射,在安静清醒状态下可短暂注视物80

8 高时前囟饱满;脱水时前囟凹陷(图2-4)。 2.脊柱脊柱的增长反映脊椎骨的生长。生后第一年脊柱生长快于四肢,以后四肢生长快于脊 柱。出生时脊柱无弯曲,仅呈轻微后凸。3个月左右抬头动作的出现使颈椎前凸;6个月后能坐, 出现胸椎后凸;1岁左右开始行走,出现腰椎前凸。这样的脊椎自然弯曲至6~7岁才为韧带所固定。 注意小儿坐、立、走姿势,选择适宜的桌椅,对保证儿童脊柱正常形态很重要。 3.长骨是从胎儿到成人期逐渐完成的。长骨的生长主要由长骨干骺端的软骨骨化,骨膜下成 骨,使长骨增长、增粗,当骨骺与骨干融合时,标志长骨停止生长。 骨化中心的出现可反映长骨的生长成熟程度。用X线检查测定不同年龄儿童长骨干骺端骨化中 心的出现的时间、数目、形态的变化,并将其标准化,即为骨龄(boneage)。出生时腕部尚无骨化 中心,股骨远端及胫骨近端已出现骨化中心。因此判断长骨的生长,婴儿早期应摄膝部X线骨片, 年长儿摄左手及腕部x线骨片,以了解其腕骨、掌骨、指骨的发育。1~9岁腕部骨化中心的数目大 约为其岁数加1。具体评价骨龄时应对照图谱。骨生长与生长激素、甲状腺素、性激素有关。 二、牙齿 人一生有乳牙(共20个)和恒牙(共28~32个)两副牙齿。生后4~10个月乳牙开始萌出,13个月 后未萌出者为乳牙萌出延迟。 6岁左右萌出第一颗恒牙(第一恒磨牙,在第二乳磨牙之后,又称为6龄齿);6~12岁阶段乳牙 逐个被同位恒牙替换,第一恒磨牙萌出较早,常被家长忽视,更应注意保护。 牙齿生长异常时可见外胚层生长不良、钙或氟缺乏、甲状腺功能减退等疾病。 三、生殖系统 参见第十七章内分泌疾病。 第五节 神经心理发育 在儿童成长过程中,神经心理的正常发育与体格生长具有同等重要的意义。神经心理发育包 括感知、运动、语言、情感、思维、判断和意志性格等方面,以神经系统的发育和成熟为物质基 础。和体格生长一样,神经心理发育的异常可能是某些系统疾病的早期表现,因此,了解儿童心 理发育规律对疾病的早期诊断很有帮助。 (一)神经系统的发育 在胎儿期,神经系统的发育领先于其他各系统,新生儿脑重已达成人脑重的25%左右,此时 神经细胞数目已与成人接近,但其树突与轴突少而短。出生后脑重的增加主要是神经细胞体积增 大和树突的增多、加长,以及神经髓鞘的形成和发育。神经髓鞘的形成和发育约在4岁完成,在此 之前,尤其在婴儿期,各种刺激引起的神经冲动传导速度缓慢,且易于泛化;不易形成兴奋灶, 易疲劳而进入睡眠状态。 脊髓随年龄而增长。在胎儿期,脊髓下端在第2腰椎下缘,4岁时上移至第1腰椎,在进行腰椎 穿刺时应注意。握持反射应于3个月时消失。婴儿肌腱反射较弱,腹壁反射和提睾反射也不易引出, 到1岁时才稳定。3~4个月前的婴儿肌张力较高,凯尔尼格征可为阳性,2岁以下儿童巴宾斯基征 阳性亦可为生理现象。 (二)感知的发育 1.视感知发育新生儿已有视觉感应功能,瞳孔有对光反射,在安静清醒状态下可短暂注视物

体,但只能看清15~20cm内的事物。第2个月起可协调地注视物体,开始有头眼协调:3~4个月时喜看自已的手,头眼协调较好:6~7个月时目光可随上下移动的物体垂直方向转动:8~9个月时开始出现视深度感觉,能看到小物体:18个月时已能区别各种形状;2岁时可区别垂直线与横线:5岁时已可区别各种颜色:6岁时视深度已充分发育。2.听感知发育出生时鼓室无空气,听力差:生后3~7日听觉已相当良好:3~4个月时头可转向声源,听到悦耳声时会微笑:7~9个月时能确定声源,区别语言的意义;13~16个月时可寻找不同响度的声源,听懂自己的名字:4岁时听觉发育已经完善。听感知发育和儿童的语言发育直接相关,听力障碍如果不能在语言发育的关键期内(6个月内)或之前得到确诊和干预,则可因聋致哑。3.味觉和嗅觉发育(1)味觉:出生时味觉发育已很完善:4~5个月时甚至对食物轻微的味道改变已很敏感,为味觉发育关键期,此期应适时添加各类转乳期食物。(2)膜觉:出生时膜觉中枢与神经末梢已基本发育成熟:3~4个月时能区别愉快与不愉快的气味;7~8个月开始对芳香气味有反应。4.皮肤感觉的发育皮肤感觉包括触觉、痛觉、温度觉及深感觉等。触觉是引起某些反射的基础。新生儿眼、口周、手掌、足底等部位的触觉已很灵敏,而前臂、大腿、躯干的触觉则较迟钝。新生儿已有痛觉,但较迟钝;第2个月起才逐渐改善。出生时温度觉已很灵敏。(三)运动的发育运动发育可分为大运动(包括平衡)和细运动两大类。1.平衡与大运动(1)头:新生儿俯卧时能抬头1~2秒;3个月时抬头较稳:4个月时抬头很稳。(2)坐:6个月时能双手向前撑住独坐:8个月时能坐稳。(3)翻身:7个月时能有意识地从仰卧位翻身至俯卧位、然后从俯卧位翻至仰卧位。(4)肥:应从3~4个月时开始训练,8~9个月可用双上肢向前爬。(5)站、走、跳:11个月时可独自站立片刻;15个月可独自走稳:24个月时可双足并跳:30个月时会独足跳。2.细动作3~4个月握持反射消失之后手指可以活动;6~7个月时出现换手与捏、敲等探索性动作:9~10个月时可用拇、食指拾物,喜撕纸:12~15个月时学会用匙,乱涂画:18个月时能叠2~3块方积木:2岁时可叠6~7块方积木,会翻书。(四)语言的发育语言的发育与大脑、咽喉部肌肉的正常发育及听觉的完善有关。要经过发音、理解和表达3个阶段。新生儿已会哭叫,3~4个月咿呀发音:6月龄时能听懂自已的名字:12月龄时能说简单的单词,如“再见”、“没了”。18月龄时能用15~20个字,指认并说出家庭主要成员的称谓;24月龄时能指出简单的人、物名和图片,而到3岁时儿乎能指认许多物品名,并说有2~3个学组成的短句:4岁时能讲述简单的故事情节。(五)心理活动的发展1.早期的社会行为2~3个月时小儿以笑、停止啼哭等行为,以眼神和发音表示认识父母;3~4个月的婴儿开始出现社会反应性的大笑:7~8个月的小儿可表现出认生、对发声玩具感兴趣等:9

9 体,但只能看清15~20cm内的事物。第2个月起可协调地注视物体,开始有头眼协调;3~4个月时 喜看自己的手,头眼协调较好;6~7个月时目光可随上下移动的物体垂直方向转动;8~9个月时 开始出现视深度感觉,能看到小物体;18个月时已能区别各种形状;2岁时可区别垂直线与横线; 5岁时已可区别各种颜色;6岁时视深度已充分发育。 2.听感知发育出生时鼓室无空气,听力差;生后3~7日听觉已相当良好;3~4个月时头可 转向声源,听到悦耳声时会微笑;7~9个月时能确定声源,区别语言的意义;13~16个月时可寻 找不同响度的声源,听懂自己的名字;4岁时听觉发育已经完善。听感知发育和儿童的语言发育直 接相关,听力障碍如果不能在语言发育的关键期内(6个月内)或之前得到确诊和干预,则可因聋致 哑。 3.味觉和嗅觉发育 (1)味觉:出生时味觉发育已很完善;4~5个月时甚至对食物轻微的味道改变已很敏感,为 味觉发育关键期,此期应适时添加各类转乳期食物。 (2)嗅觉:出生时嗅觉中枢与神经末梢已基本发育成熟;3~4个月时能区别愉快与不愉快的气 味;7~8个月开始对芳香气味有反应。 4.皮肤感觉的发育皮肤感觉包括触觉、痛觉、温度觉及深感觉等。触觉是引起某些反射的基 础。新生儿眼、口周、手掌、足底等部位的触觉已很灵敏,而前臂、大腿、躯干的触觉则较迟钝。 新生儿已有痛觉,但较迟钝;第2个月起才逐渐改善。出生时温度觉已很灵敏。 (三)运动的发育 运动发育可分为大运动(包括平衡)和细运动两大类。 1.平衡与大运动 (1)抬头:新生儿俯卧时能抬头1~2秒;3个月时抬头较稳;4个月时抬头很稳。 (2)坐:6个月时能双手向前撑住独坐;8个月时能坐稳。 (3)翻身:7个月时能有意识地从仰卧位翻身至俯卧位、然后从俯卧位翻至仰卧位。 (4)爬:应从3~4个月时开始训练,8~9个月可用双上肢向前爬。 (5)站、走、跳:11个月时可独自站立片刻;15个月可独自走稳;24个月时可双足并跳;30 个月时会独足跳。 2.细动作3~4个月握持反射消失之后手指可以活动;6~7个月时出现换手与捏、敲等探索性 动作;9~10个月时可用拇、食指拾物,喜撕纸;12~15个月时学会用匙,乱涂画;18个月时能叠 2~3块方积木;2岁时可叠6~7块方积木,会翻书。 (四)语言的发育 语言的发育与大脑、咽喉部肌肉的正常发育及听觉的完善有关。要经过发音、理解和表达3 个阶段。新生儿已会哭叫,3~4个月咿呀发音;6月龄时能听懂自己的名字;12月龄时能说简单的 单词,如“再见”、“没了”。18月龄时能用15~20个字,指认并说出家庭主要成员的称谓;24 月龄时能指出简单的人、物名和图片,而到3岁时几乎能指认许多物品名,并说有2~3个字组成的 短句;4岁时能讲述简单的故事情节。 (五)心理活动的发展 1.早期的社会行为 2~3个月时小儿以笑、停止啼哭等行为,以眼神和发音表示认识父母;3~ 4个月的婴儿开始出现社会反应性的大笑;7~8个月的小儿可表现出认生、对发声玩具感兴趣等;

9~12个月时是认生的高峰:12~13个月小儿喜欢玩变戏法和躲猫猫游戏:18个月时逐渐有自我控制能力,成人在附近时可独自玩要很久:2岁时不再认生,易与父母分开;3岁后可与小朋友做游戏。2.注意的发展要儿期以无意注意为主,随着年龄的增长遂渐出现有意注意。5~6岁后儿童能较好控制自己的注意力。3记忆的发展记忆是将所学的信息贮存和“读出”的神经活动过程,可分为感觉、短暂记忆和长久记忆3个不同的系统。长久记忆又分为再认和重现,再认是以前感知的事物在眼前重现时能被认识,重现是以前感知的事物虽不在眼前出现,但可在脑中重现。1罗内婴儿只有再认而无重现,随年龄的增长,重现能力亦增强。幼年儿童只按事物的表面特性记忆信息,以机械记忆为主。随着年龄的增加和理解、语言思维能力的加强,逻辑记忆逐渐发展。4.思维的发展1岁以后的儿童开始产生思维,在3罗以前只有最初级的形象思维:3罗以后开始有初步抽象思维;6~11岁以后儿童逐渐学会综合分析、分类比较等抽象思维方法,具有进一步独立思考的能力。5.想象的发展新生儿无想象能力:1~2岁儿童仅有想象的萌芽。学龄前期儿童仍以无意想象及再造想象为主,有意想象和创造性想象到学龄期才迅速发展。6.情绪、情感的发展新生儿因生后不易适应宫外环境,较多处于消极情绪中,表现不安、蹄哭,而哺乳、抱、摇、抚摸等则可使其情绪愉快。婴幼儿情绪表现特点是时间短暂、反应强烈、容易变化、外显而真实。随着年龄的增长,儿童对不愉快因素的耐受性逐渐增加,能够有意识地控制自己,使情绪渐趋向稳定。7.个性和性格的发展性格一旦形成即相对稳定。小儿神经精神发育进程见表2-3。第五章营养和营养障碍疾病第一节儿童营养基础一、营养素与膳食营养素参考摄入量营养(nutrition)是指人体获得和利用食物维持生命活动的整个过程。食物中经过消化、吸收和代谢能够维持生命活动的物质称为营养素(nutrients)。膳食营养素参考摄入量(dietaryreferenceintakes,DRIs)包括4项内容:平均需要量(estimatedaveragerequirement,EAR)是某一特定性别、年龄及生理状况群体中对某营养素需要量的平均值,摄人量达到EAR水平时可以满足群体中50%个体对该营养素的需要:对个体可以满足自身50%需要,缺乏的可能性为50%。推荐摄入量(recommendednutrientintake,RNI)可以满足某一特定性别、年龄及生理状况群体中绝大多数(97%~98%)个体的需要:适宜摄人量(adequateintake,AI)是通过观察或实验获得的健康人群某种营养素的摄入量,可能高于RNI,不如RNI精确:可耐受最高摄入量(tolerableupper intakelevel,UL)是平均每日可以摄人该营养素的最高量。当摄人量超过UL而进一步增加时,发生毒副作用的危险性增加。营养素分为:能量:宏量营养素(包括蛋白质、脂类、糖类):微量营养素(包括矿物质和维生素);其他膳食成分(包括膳食纤维、水)。10

10 9~12个月时是认生的高峰;12~13个月小儿喜欢玩变戏法和躲猫猫游戏;18个月时逐渐有自我控 制能力,成人在附近时可独自玩耍很久;2岁时不再认生,易与父母分开;3岁后可与小朋友做游 戏。 2.注意的发展 婴儿期以无意注意为主,随着年龄的增长逐渐出现有意注意。5~6岁后儿童 能较好控制自己的注意力。 3.记忆的发展 记忆是将所学的信息贮存和“读出”的神经活动过程,可分为感觉、短暂记 忆和长久记忆3个不同的系统。长久记忆又分为再认和重现,再认是以前感知的事物在眼前重现时 能被认识,重现是以前感知的事物虽不在眼前出现,但可在脑中重现。1岁内婴儿只有再认而无重 现,随年龄的增长,重现能力亦增强。幼年儿童只按事物的表面特性记忆信息,以机械记忆为主。 随着年龄的增加和理解、语言思维能力的加强,逻辑记忆逐渐发展。 4.思维的发展 1岁以后的儿童开始产生思维,在3岁以前只有最初级的形象思维;3岁以后开 始有初步抽象思维;6~11岁以后儿童逐渐学会综合分析、分类比较等抽象思维方法,具有进一步 独立思考的能力。 5.想象的发展 新生儿无想象能力;1~2岁儿童仅有想象的萌芽。学龄前期儿童仍以无意想 象及再造想象为主,有意想象和创造性想象到学龄期才迅速发展。 6.情绪、情感的发展 新生儿因生后不易适应宫外环境,较多处于消极情绪中,表现不安、 啼哭,而哺乳、抱、摇、抚摸等则可使其情绪愉快。婴幼儿情绪表现特点是时间短暂、反应强烈、 容易变化、外显而真实。随着年龄的增长,儿童对不愉快因素的耐受性逐渐增加,能够有意识地 控制自己,使情绪渐趋向稳定。 7.个性和性格的发展 性格一旦形成即相对稳定。 小儿神经精神发育进程见表2-3。 第五章 营养和营养障碍疾病 第一节 儿童营养基础 一、营养素与膳食营养素参考摄入量 营养(nutrition)是指人体获得和利用食物维持生命活动的整个过程。食物中经过消化、吸收 和代谢能够维持生命活动的物质称为营养素(nutrients)。膳食营养素参考摄入量(dietary reference intakes,DRIs)包括 4 项内容:平均需要量(estimated average requirement,EAR) 是某一特定性别、年龄及生理状况群体中对某营养素需要量的平均值,摄人量达到 EAR 水平时可 以满足群体中50%个体对该营养素的需要;对个体可以满足自身50%需要,缺乏的可能性为50%。 推荐摄入量(recommended nutrient intake,RNI)可以满足某一特定性别、年龄及生理状况群体 中绝大多数(97%~98%)个体的需要;适宜摄人量(adequate intake,AI)是通过观察或实验获得 的健康人群某种营养素的摄入量,可能高于 RNI,不如 RNI 精确;可耐受最高摄入量(tolerable upper intake level,UL)是平均每日可以摄人该营养素的最高量。当摄人量超过 UL 而进一步增 加时,发生毒副作用的危险性增加。 营养素分为:能量;宏量营养素(包括蛋白质、脂类、糖类);微量营养素(包括矿物质和维生 素);其他膳食成分(包括膳食纤维、水)