第二章第十节 木节内容要点:酸雨、酸雨研究概况、我因酸雨概况、降水的化学组成和性质、酸雨的形成、酸雨的危害、 酸雨研究及污染控制中有关问题等。 酸沉降化学的研究开始于酸雨。50年代欧洲发现了降水酸性逐渐增强的趋势,酸雨问题受到普面 视。由于酸雨的危害较大,形成过程复杂,影响面广、持久,还可以远距离输送,酸雨问愿受到了全世界 的关注。各国相维大力开展酸市的研究,纷纷建立酸雨的监测网站,制订长朝研究计划,开展国际间合作。 近几年在酸雨研究中发现酸的干沉降不能低估,引起的环境效应往往是干、湿沉降综合的结果。因此,过 去被大量引用的“酸雨”的提法已逐渐被“酸沉降“所取代。 酸沉降是指大气中的酸性物质通过降水,如雨、雪、雾、冰雹等迁移到地表(混沉降),或酸性物质在 气流的作用下直接迁移到地表(干沉降)的过程。酸沉降化学就是研究在干、漫沉降过程中与酸有关的各种 化学问愿,包括降水的化学组成、酸的来源、形成过程和机理、存在形式、化学转化及降水组成的变化与 趋势等。因酸的干沉降研究工作起步较晚,故有关这方面的资料较少。本节将着重介绍酸的湿沉降化学, 主要内容包括酸雨的研究概况、形成机理及危害等。 1)酸南的研究 pH位小于5.6的雨雪或其他形式的大气降水称为酸雨。最早引起注意的是酸性降雨,所以习惯上统 称为酸雨,酸雨是降水水质变化的主要表现形式之一,已成为大气污染的重要特征,是当代全球性的环境 问题之一。有关酸两的研究及防治日益受到各国的重视, 现代酸雨的研究是从早期的降水化学发展而来的.早在1761~1767年,Marggraf就进行了雨雪的 降水化学测定,1872年英国化学家RA.Smth在其(空气和雨:化学气象学的开端》一书中首先使用了 "酸雨"这一术语,指出降水的化学性质受燃煤和有机物分解等因素的影,同时也指出酸雨对植物和材料 是有害的。 本世纪以来,全世界酸雨污染范围日益扩大,由北欧书扩展到中欧,又由中欧扩展到东欧,几乎整个欧 洲地区都在降酸雨。在关国东部和加食大南部酸雨也己成为辣手的问题。在北美地区,降水p州值只有3入 4的酸雨已可空见惯.美国的15个州降雨的pH平均值在4.8以下。西费吉尼亚甚至下降到1.5,这是最 严重的记录。在加拿大,酸雨的危害面积已达120~150万m乙,酸雨也席卷了亚洲大陆。1971年日本 就有酸图的报道,该年9目,东京的一场小图,有十几个行人球到眼睛刺痛,1983年日木环培厅组织酸 而委员会进行降水化学组成的监测和湖泊水质调查。几年的调查结果初步表明,p州的年平均值处于4.3 5.6之间. 我国对酸雨的研究始于0年代末期,当时在北京、上海、南京、重庆和贵阳等城市开展了局部研究 发现这些地区在不问程度上存在着酸雨问题,西南地区则很产重1982~1984年我国开展了酸的调查 为了弄清降水酸度及化学组成的时空分布情况,1985~1986年在全国范围内布设了189个监测站,523 个降水采样点,对降水数据进行了全面系统的分析。结果表明,降水年平均DH小于5.6的地区主要分在 秦岭准河以南,在此以北仅有个别地区:降水年平均p州小于5.0的地区主要在西南、华东及东南沿海 带。即我国酸雨由北向南逐渐加重,长江以南酸雨已是比较普遍的问题。酸雨情况最严重的西南地区,如 重庆、贵阳两市的雨水酸度的月平均值几乎全在p5以下。我国酸雨的主要致酸物质是硫酸盐,降水中 S02的含量普遍都很高。我国2002年酸雨区域分布和不同降水酸度城市百分比分别见图2-13和图 2-14

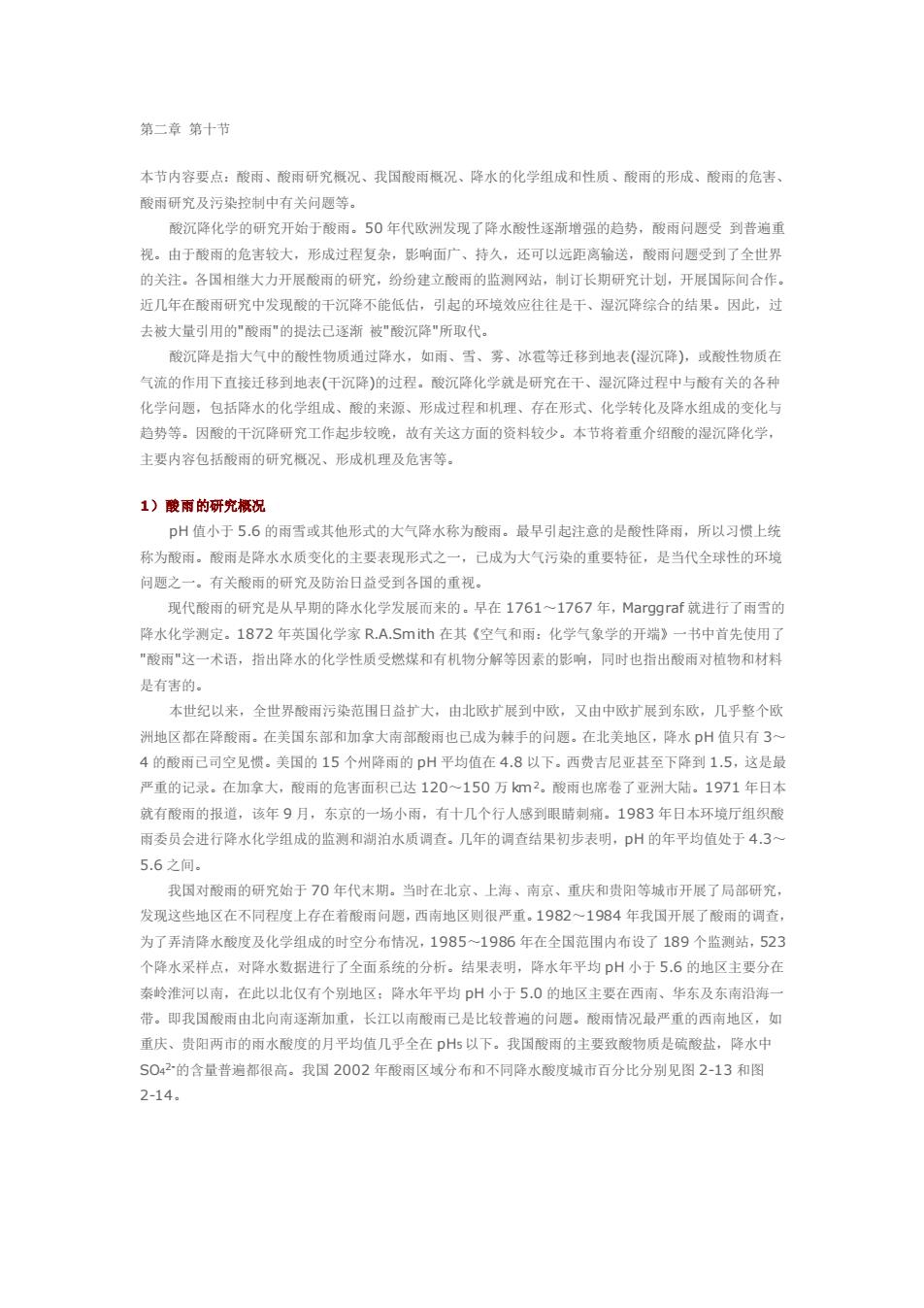

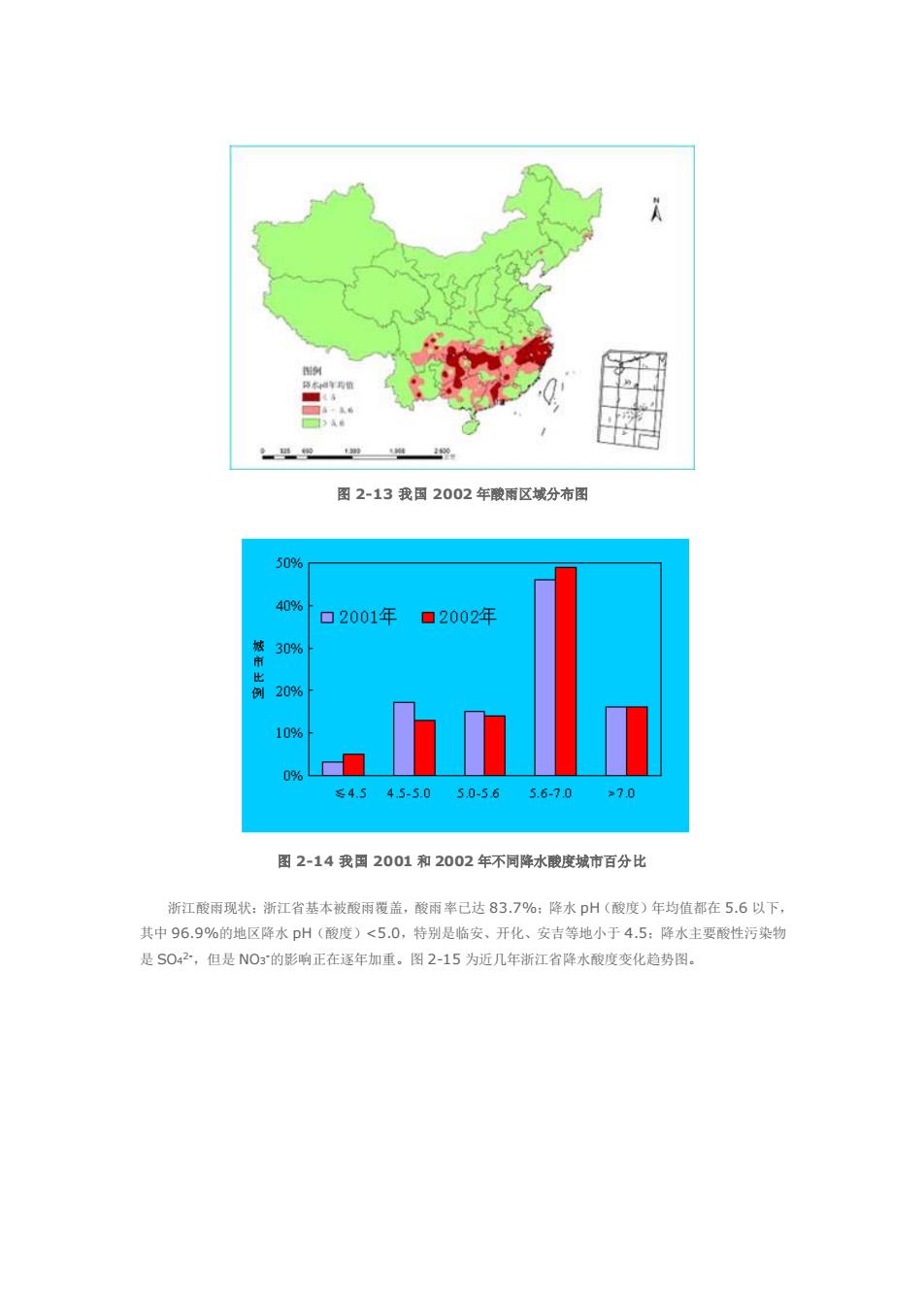

第二章 第十节 本节内容要点:酸雨、酸雨研究概况、我国酸雨概况、降水的化学组成和性质、酸雨的形成、酸雨的危害、 酸雨研究及污染控制中有关问题等。 酸沉降化学的研究开始于酸雨。50 年代欧洲发现了降水酸性逐渐增强的趋势,酸雨问题受 到普遍重 视。由于酸雨的危害较大,形成过程复杂,影响面广、持久,还可以远距离输送,酸雨问题受到了全世界 的关注。各国相继大力开展酸雨的研究,纷纷建立酸雨的监测网站,制订长期研究计划,开展国际间合作。 近几年在酸雨研究中发现酸的干沉降不能低估,引起的环境效应往往是干、湿沉降综合的结果。因此,过 去被大量引用的"酸雨"的提法已逐渐 被"酸沉降"所取代。 酸沉降是指大气中的酸性物质通过降水,如雨、雪、雾、冰雹等迁移到地表(湿沉降),或酸性物质在 气流的作用下直接迁移到地表(干沉降)的过程。酸沉降化学就是研究在干、湿沉降过程中与酸有关的各种 化学问题,包括降水的化学组成、酸的来源、形成过程和机理、存在形式、化学转化及降水组成的变化与 趋势等。因酸的干沉降研究工作起步较晚,故有关这方面的资料较少。本节将着重介绍酸的湿沉降化学, 主要内容包括酸雨的研究概况、形成机理及危害等。 1)酸雨的研究概况 pH 值小于 5.6 的雨雪或其他形式的大气降水称为酸雨。最早引起注意的是酸性降雨,所以习惯上统 称为酸雨。酸雨是降水水质变化的主要表现形式之一,已成为大气污染的重要特征,是当代全球性的环境 问题之一。有关酸雨的研究及防治日益受到各国的重视。 现代酸雨的研究是从早期的降水化学发展而来的。早在 1761~1767 年,Marggraf 就进行了雨雪的 降水化学测定。1872 年英国化学家 R.A.Smith 在其《空气和雨:化学气象学的开端》一书中首先使用了 "酸雨"这一术语,指出降水的化学性质受燃煤和有机物分解等因素的影响,同时也指出酸雨对植物和材料 是有害的。 本世纪以来,全世界酸雨污染范围日益扩大,由北欧扩展到中欧,又由中欧扩展到东欧,几乎整个欧 洲地区都在降酸雨。在美国东部和加拿大南部酸雨也已成为棘手的问题。在北美地区,降水 pH 值只有 3~ 4 的酸雨已司空见惯。美国的 15 个州降雨的 pH 平均值在 4.8 以下。西费吉尼亚甚至下降到 1.5,这是最 严重的记录。在加拿大,酸雨的危害面积已达 120~150 万 km2。酸雨也席卷了亚洲大陆。1971 年日本 就有酸雨的报道,该年 9 月,东京的一场小雨,有十几个行人感到眼睛刺痛。1983 年日本环境厅组织酸 雨委员会进行降水化学组成的监测和湖泊水质调查。几年的调查结果初步表明,pH 的年平均值处于 4.3~ 5.6 之间。 我国对酸雨的研究始于 70 年代末期。当时在北京、上海、南京、重庆和贵阳等城市开展了局部研究, 发现这些地区在不同程度上存在着酸雨问题,西南地区则很严重。1982~1984 年我国开展了酸雨的调查, 为了弄清降水酸度及化学组成的时空分布情况,1985~1986 年在全国范围内布设了 189 个监测站,523 个降水采样点,对降水数据进行了全面系统的分析。结果表明,降水年平均 pH 小于 5.6 的地区主要分在 秦岭淮河以南,在此以北仅有个别地区;降水年平均 pH 小于 5.0 的地区主要在西南、华东及东南沿海一 带。即我国酸雨由北向南逐渐加重,长江以南酸雨已是比较普遍的问题。酸雨情况最严重的西南地区,如 重庆、贵阳两市的雨水酸度的月平均值几乎全在 pH5以下。我国酸雨的主要致酸物质是硫酸盐,降水中 SO4 2-的含量普遍都很高。我国 2002 年酸雨区域分布和不同降水酸度城市百分比分别见图 2-13 和图 2-14

图2-13我2002年酸厢区域分布图 509% 口2001年 ·2002年 s4.545-5050-5656-90 70 图2-14我国2001和2002年不同降水酸度城市百分比 浙江酸雨现状:浙江省基本被酸雨覆盖,酸雨率已达83.7%:降水pH(酸度)年均值都在5.6以下 其中96.9%的地区降水pH(酸度)<5.0,特别是临安、开化、安吉等地小于4.5:降水主要酸性污染物 是S042,但是NOg的影响正在逐年加重。图2-15为近几年浙江省降水酸度变化趋势图

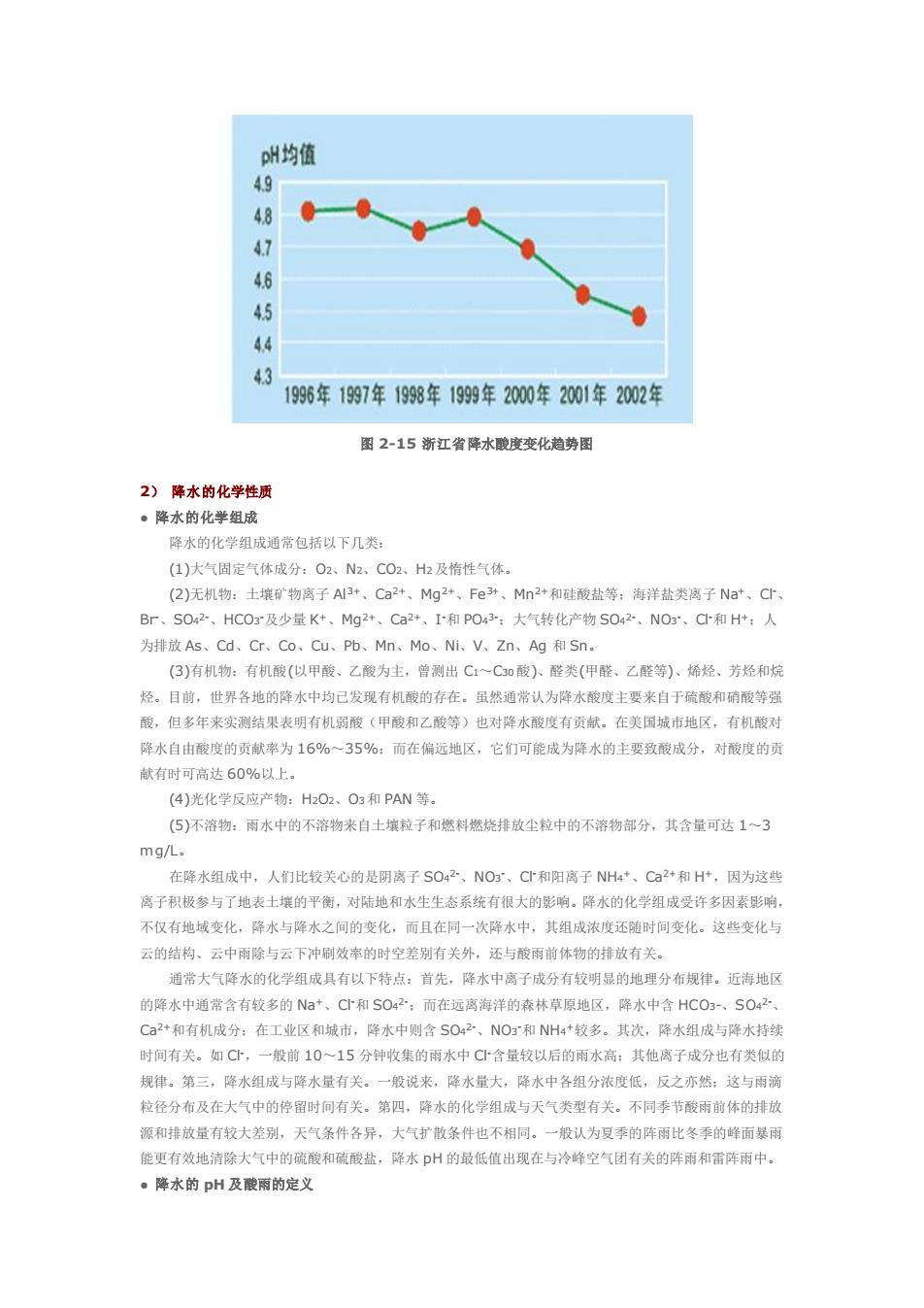

图 2-13 我国 2002 年酸雨区域分布图 图 2-14 我国 2001 和 2002 年不同降水酸度城市百分比 浙江酸雨现状:浙江省基本被酸雨覆盖,酸雨率已达 83.7%;降水 pH(酸度)年均值都在 5.6 以下, 其中 96.9%的地区降水 pH(酸度)<5.0,特别是临安、开化、安吉等地小于 4.5;降水主要酸性污染物 是 SO4 2-,但是 NO3 -的影响正在逐年加重。图 2-15 为近几年浙江省降水酸度变化趋势图

州均值 0 5 1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年 图2-15新江省降水晚度变化趋势图 2)降水的化学性质 ·降水的化学组成 降水的化学组成通常包括以下几类: (1)大气固定气体成分:02、N2、C02、H2及惰性气体, (2)无机物:士壤矿物离子A3+、Ca2+、Mg2,Fe、Mn2和硅酸盐等:海洋盐类离子Na、C Br、SO42、HCO及少量K+、Mg2+、Ca2+、I和PO43":大气转化产物SO42、NO3,C和H+:人 为排放As、Cd、Cr、Co、Cu、Pb、Mn、Mo、Ni.V、Zn、Ag和Sn. (3)有机物:有机酸(以甲酸、乙酸为主,曾测出C~C30酸)、醛类(甲醛、乙醛等)、烯烃、芳烃和烷 烃。目前,世界各地的降水中均已发现有机酸的存在。虽然通常认为降水酸度主要来自于硫酸和硝酸等强 酸,但多年来实测结果表明有机弱酸(甲酸和乙酸等)也对降水酸度有贡献。在关国城市地区,有机酸对 降水自由酸度的页献率为16%~35%:而在偏远地区,它们可能成为降水的主要致酸成分,对酸度的贡 献有时可高达60%以上, (4)光化学反应产物:HO2、O3和PAN等」 (⑤)不溶物:雨水中的不溶物来自士蝶粒子和燃料燃烧排放尘粒中的不溶物部分,其含量可达13 mg/L. 在降水组成中,人们比较关心的是阴离子SO42、NO、Cr和阳离子NHa*、Ca2+和H,因为这些 感子积极参与了地表十堆的平衡,对陆地和水生生态系统有很大的影响。降水的化学组成受许多因素影响 不仅有地域变化,降水与降水之同的变化,而且在同一次降水中,其组成浓度还随时间变化。这些变化与 云的结构、云中雨除与云下冲刷效名的时空差别有关外,还与酸雨前体物的排放有关。 通常大气降水的化学组成具有以下特点:首先,降水中离子成分有较明显的地理分布规律。近海地区 的降水中通常含有较多的N妇*、C小和S042,而在远高海洋的森林草原地区,降水中含HC0、S0 Ca+和有机成分:在工业区和城市,降水中则含SO42、NO:和NH4+较多。其次,降水组成与降水持到 时间有关。如C,一般前10~15分钟收集的雨水中C含量较以后的雨水高:其他离子成分也有类似的 规律。第三,降水组成与降水量有关。一般说来,降水量大,降水中各组分浓度低,反之亦然:这与雨满 粒径分布及在大气中的停留时间有关。第四,降水的化学组成与天气类型有关。不同季节酸雨前体的排成 源和排放量有较大差别,天气条件各异,大气扩散条件也不相同。一般认为夏季的阵雨比冬季的峰面暴雨 能更有效地清除大气中的硫酸和硫酸盐,降水p州的最低值出现在与冷峰空气团有关的阵雨和需阵雨中。 ●降水的pH及酸雨的定义

图 2-15 浙江省降水酸度变化趋势图 2) 降水的化学性质 ● 降水的化学组成 降水的化学组成通常包括以下几类: (1)大气固定气体成分:O2、N2、CO2、H2及惰性气体。 (2)无机物:土壤矿物离子 Al3+、Ca2+、Mg2+、Fe3+、Mn2+和硅酸盐等;海洋盐类离子 Na+、Cl-、 Br-、SO4 2-、HCO3 -及少量 K+、Mg2+、Ca2+、I -和 PO4 3-;大气转化产物 SO4 2-、NO3 -、Cl-和 H+;人 为排放 As、Cd、Cr、Co、Cu、Pb、Mn、Mo、Ni、V、Zn、Ag 和 Sn。 (3)有机物:有机酸(以甲酸、乙酸为主,曾测出 C1~C30酸)、醛类(甲醛、乙醛等)、烯烃、芳烃和烷 烃。目前,世界各地的降水中均已发现有机酸的存在。虽然通常认为降水酸度主要来自于硫酸和硝酸等强 酸,但多年来实测结果表明有机弱酸(甲酸和乙酸等)也对降水酸度有贡献。在美国城市地区,有机酸对 降水自由酸度的贡献率为 16%~35%;而在偏远地区,它们可能成为降水的主要致酸成分,对酸度的贡 献有时可高达 60%以上。 (4)光化学反应产物:H2O2、O3和 PAN 等。 (5)不溶物:雨水中的不溶物来自土壤粒子和燃料燃烧排放尘粒中的不溶物部分,其含量可达 1~3 mg/L。 在降水组成中,人们比较关心的是阴离子 SO4 2-、NO3 -、Cl-和阳离子 NH4 +、Ca2+和 H+,因为这些 离子积极参与了地表土壤的平衡,对陆地和水生生态系统有很大的影响。降水的化学组成受许多因素影响, 不仅有地域变化,降水与降水之间的变化,而且在同一次降水中,其组成浓度还随时间变化。这些变化与 云的结构、云中雨除与云下冲刷效率的时空差别有关外,还与酸雨前体物的排放有关。 通常大气降水的化学组成具有以下特点:首先,降水中离子成分有较明显的地理分布规律。近海地区 的降水中通常含有较多的 Na+、Cl-和 SO4 2-;而在远离海洋的森林草原地区,降水中含 HCO3-、SO4 2-、 Ca2+和有机成分;在工业区和城市,降水中则含 SO4 2-、NO3 -和 NH4 +较多。其次,降水组成与降水持续 时间有关。如 Cl-,一般前 10~15 分钟收集的雨水中 Cl-含量较以后的雨水高;其他离子成分也有类似的 规律。第三,降水组成与降水量有关。一般说来,降水量大,降水中各组分浓度低,反之亦然;这与雨滴 粒径分布及在大气中的停留时间有关。第四,降水的化学组成与天气类型有关。不同季节酸雨前体的排放 源和排放量有较大差别,天气条件各异,大气扩散条件也不相同。一般认为夏季的阵雨比冬季的峰面暴雨 能更有效地清除大气中的硫酸和硫酸盐,降水 pH 的最低值出现在与冷峰空气团有关的阵雨和雷阵雨中。 ● 降水的 pH 及酸雨的定义

通常认为雨水的”天然"酸度为p州5.6.此值来自如下考虑:影响天然降水pH值的因素仅为大气中 存在的C02,根据C02的全球大气浓度330mL/m3与纯水的平衡: H C0g州H0 c0·0 K C0,H,0 之H+HCo HcO; 之+0 式中:H为CO2的亨利常数:按电中性原理得: [H]=[OH]+[HC0]+2[C021 Kw/[H+]KIHPco2/[H+]+2 KiK2Pco2/[H+]2 式中:Kw为水的离子积,Pco2为C02在大气中的分压,K1、K分别为C02:H20的一级和二级电 离常数:计算可得洁净雨水的pH为5.6,故pH小于5.6的雨水被认为是酸雨。 通过对降水的多年观察,近年来已经对p州5.6能否作为酸性降水的界限以及判别人为污染的界 提出了异议。唐孝炎等在《大气环境化学》总结其主要论点如下:(1)高清洁大气中,除C02外还存在着 各种酸、碱性气态和气溶胶物质,它们通过成云过程和降水冲制过程进入雨水,降水酸度是其中各种酸。 碱性物质综合作用的结果,其pH不一定正好是5.6。(2)作为对降水pH值有决定影响的强酸,尤其是 酸和硝酸,并不都来自人为源。如火山爆发排放的SOz和海盐中的SO42等都对雨水有贡献。(3)降水DH >5.6的地区并不都意味若没有人为污染。有的地区空气中酸性物质污染亚重,但碱性尘粒或其他碱性物 质如NH含量高,降水冲刷的结果使pH值大于5.6。这涉及到降水的离子平衡。(4)州*浓度不是一个 恒量,它不能表示降水受污染的程度,同一酸度的降水,其中的SO42、NO等含量可以相差很大。在偏 远地区,降水DH低不一定表示污染严重:城市附近的降水,有时DH并不低,降水实际上已受到了污染 降水pH与其中酸、碱子的平衡有关 综上所述,pH5.6不是一个判别降水是否受到酸化和人为污染的合理界限,于是提出了降水pH的 背景值和降水污染与否的判别标准问题,这方面己做了不少研究。 由于世界各地区自然条件不同,如地质、气象、水文等的差异,会造成各地区降水pH的不同。世界 某些地区降水pH的背景值为4.79~5.00,均小于或等于5.0(见表2-11),因而认为将5.0作为酸雨 pH的界限更符合实际情况

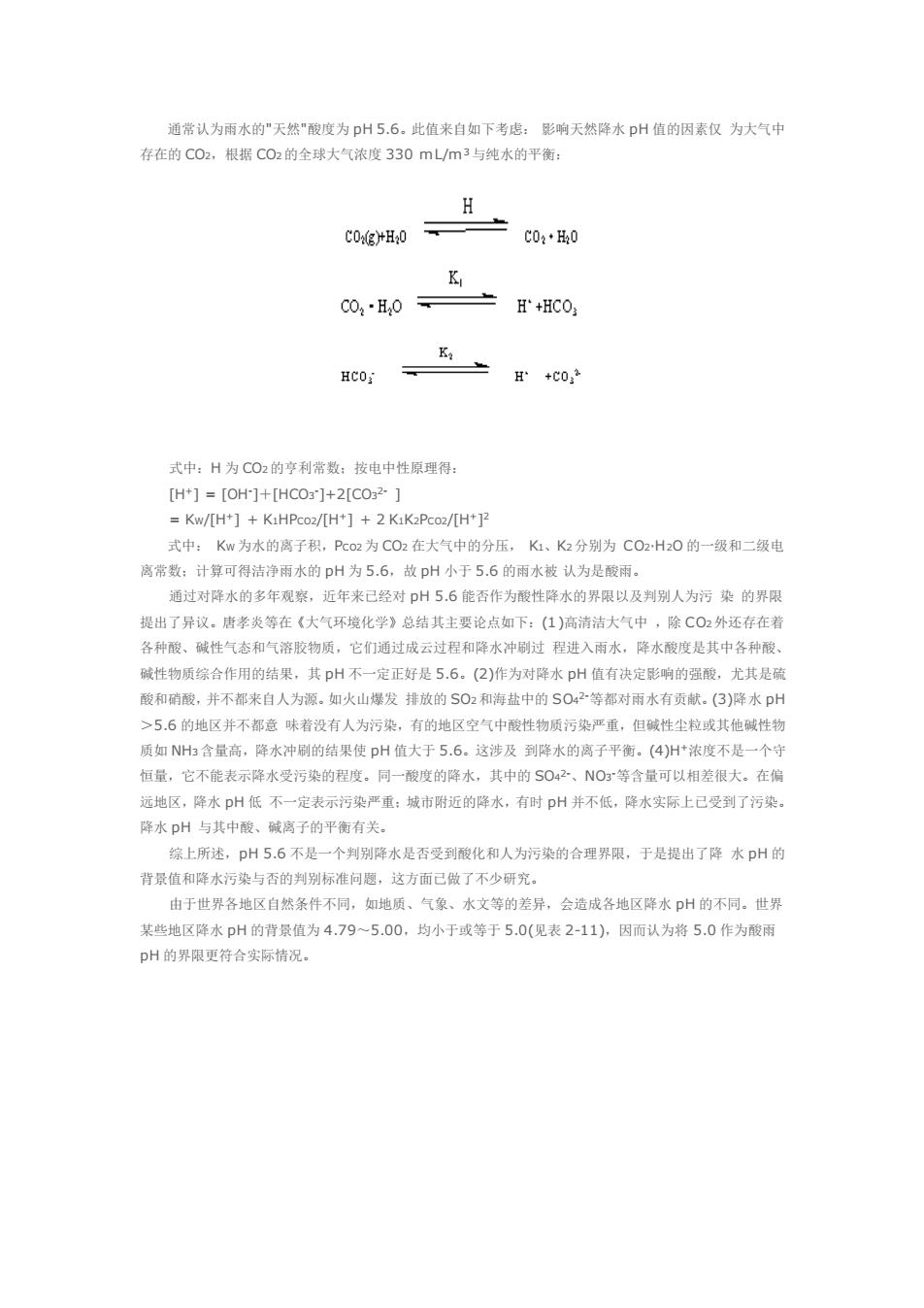

通常认为雨水的"天然"酸度为 pH 5.6。此值来自如下考虑: 影响天然降水 pH 值的因素仅 为大气中 存在的 CO2,根据 CO2的全球大气浓度 330 m L/m3与纯水的平衡: 式中:H 为 CO2的亨利常数;按电中性原理得: [H+] = [OH-]+[HCO3 -]+2[CO3 2- ] = KW/[H+] + K1HPCO2/[H+] + 2 K1K2PCO2/[H+] 2 式中: KW 为水的离子积,PCO2为 CO2 在大气中的分压, K1、K2分别为 CO2·H2O 的一级和二级电 离常数;计算可得洁净雨水的 pH 为 5.6,故 pH 小于 5.6 的雨水被 认为是酸雨。 通过对降水的多年观察,近年来已经对 pH 5.6 能否作为酸性降水的界限以及判别人为污 染 的界限 提出了异议。唐孝炎等在《大气环境化学》总结其主要论点如下:(1)高清洁大气中 ,除 CO2外还存在着 各种酸、碱性气态和气溶胶物质,它们通过成云过程和降水冲刷过 程进入雨水,降水酸度是其中各种酸、 碱性物质综合作用的结果,其 pH 不一定正好是 5.6。(2)作为对降水 pH 值有决定影响的强酸,尤其是硫 酸和硝酸,并不都来自人为源。如火山爆发 排放的 SO2和海盐中的 SO4 2-等都对雨水有贡献。(3)降水 pH >5.6 的地区并不都意 味着没有人为污染,有的地区空气中酸性物质污染严重,但碱性尘粒或其他碱性物 质如 NH3含量高,降水冲刷的结果使 pH 值大于 5.6。这涉及 到降水的离子平衡。(4)H+浓度不是一个守 恒量,它不能表示降水受污染的程度。同一酸度的降水,其中的 SO4 2-、NO3 -等含量可以相差很大。在偏 远地区,降水 pH 低 不一定表示污染严重;城市附近的降水,有时 pH 并不低,降水实际上已受到了污染。 降水 pH 与其中酸、碱离子的平衡有关。 综上所述,pH 5.6 不是一个判别降水是否受到酸化和人为污染的合理界限,于是提出了降 水 pH 的 背景值和降水污染与否的判别标准问题,这方面已做了不少研究。 由于世界各地区自然条件不同,如地质、气象、水文等的差异,会造成各地区降水 pH 的不同。世界 某些地区降水 pH 的背景值为 4.79~5.00,均小于或等于 5.0(见表 2-11),因而认为将 5.0 作为酸雨 pH 的界限更符合实际情况

表2-11世界某些降水背景点的pH值 地 样品数 pH平均值 5.00 印度洋 N 4.9 4.9 Katherine大利亚 4.7 Sancar1os委内瑞拉 4.81 St.Geor6s大西洋白系群岛】 67 4.79 有人认为pH大于5.6的降水也未必没有受到酸性物质的人为干扰,因为即使有人为干扰,如果不是 很强烈,由于雨水有足够的缓冲容量,不会使雨水垦酸性:而pH在5.0~5.6之间的雨水有可能受到人 为活动的影响,但没有超过天然本底硫的影响范用,或者说人为形响即使存在,也不超出天然缓冲作用的 调节能力,因为雨水与天然硫平衡时的pH即为5.0.如果雨水pH小于5.0,可以确信人为影响是存在的, 所以提出以5.0作为酸雨pH值的界限更为确切。 由于实际的大气是一个非常复杂的体系,所以降水的酸性是进入水中的各种物质综合作用的结果,降 水的酸性决定于其中酸、碱性离子浓度的对比。许多事实说明随着矿物燃料清费的逐年增加,SO2、NOX 放量亦有所增加,致使大气酸化加刷。 一些背景采样点连续观测的结果表明,降水p州值有逐年下降的 趋势。例如日本岩手县绫里1976年到1992年的降水pH值从5.20降至4.85。这说明全球大气气氛正 在逐渐变化,这无疑与全球酸性污染物排放量逐年增加以及气溶胶酸化缓冲能力下降密切相关。大气中的 C02浓度也以每年2mLm3的速度增加,目前已近360mLm3。因此,全球降水酸度背景值不是稳定 不变的,从这个意义上说,将背景值下降到某一定值没有多大的实际意义。所以,现在一股仍以H5.60 作为酸性降水的判断标准。 。降水中的高子平衡 国内外的测定结果都表明,降水中的主要离子有以下几种:阴离子SO42、NO、C、HCO:阳离 子H、NH4*、Ca2+、K*、Mg2+、Na。由于市水呈电中性,因而其中的阴阳离子应基本平衡。当代表 酸性物质的阴离子总量大于代表碱性物质的阳离子总量时,降水的H含量增高,pH值降低,形成酸雨。 大气中S02和NOx的浓度高时,降水中S0:2和NO的浓度也高,使降水酸化。但由于中和作用 代表碱性成分的阳离子含量也较高时,很可能不表现为酸雨,甚至可能呈碱性降水。相反,即使大气中S0 和NOx浓度不高,但碱性物质相对更少,则降水仍然有较高的酸度· 我国北方气候干燥,土多属碱性,这些碱性土堆粒子易被风刮到大气中,对雨水中的酸起中和作用 南方气候湿铜,土壤早酸性,因而大气中缺少碱性粒子,对酸的中和能力较低。这是我国的酸性降水区域 主要集中在南方的重要原因之一。表2-12列出了重庆、北京、瑞典、美国降水中酸碱成分及降水酸度 可以看出。重庆雨水中酸性物质的含量比北京少,但碱性物质的含量比北京相对更少,所以重庆降水的 PH较北京低。比较瑞典和美国的降水成分,可以得到同样的结果。故降水的pH值和SO42浓度之间没有 良好的相关性

表 2-11 世界某些降水背景点的 pH 值 有人认为 pH 大于 5.6 的降水也未必没有受到酸性物质的人为干扰,因为即使有人为干扰,如 果不是 很强烈,由于雨水有足够的缓冲容量,不会使雨水呈酸性;而 pH 在 5.0~5.6 之间的雨 水有可能受到人 为活动的影响,但没有超过天然本底硫的影响范围,或者说人为影响即使存在,也不超出天然缓冲作用的 调节能力,因为雨水与天然硫平衡时的 pH 即为 5.0。如果雨水 pH 小于 5.0,可以确信人为影响是存在的。 所以提出以 5.0 作为酸雨 pH 值的界限更为确切。 由于实际的大气是一个非常复杂的体系,所以降水的酸性是进入水中的各种物质综合作用的结果,降 水的酸性决定于其中酸、碱性离子浓度的对比。许多事实说明随着矿物燃料消费的逐年增加,SO2、NOx 排放量亦有所增加,致使大气酸化加剧。一些背景采样点连续观测的结果表明,降水 pH 值有逐年下降的 趋势。例如日本岩手县绫里 1976 年到 1992 年的降水 pH 值从 5.20 降至 4.85。这说明全球大气气氛正 在逐渐变化,这无疑与全球酸性污染物排放量逐年增加以及气溶胶酸化缓冲能力下降密切相关。大气中的 CO2浓度也以每年 2 m L /m3的速度增加,目前已近 360 m L/m3。因此,全球降水酸度背景值不是稳定 不变的,从这个意义上说,将背景值下降到某一定值没有多大的实际意义。所以,现在一般仍以 pH 5.60 作为酸性降水的判断标准。 ● 降水中的离子平衡 国内外的测定结果都表明,降水中的主要离子有以下几种:阴离子 SO4 2-、NO3 -、Cl-、HCO3 -;阳离 子 H+、NH4 +、Ca2+、K+、Mg2+、Na+。由于雨水呈电中性,因而其中的阴阳离子应基本平衡。当代表 酸性物质的阴离子总量大于代表碱性物质的阳离子总量时,降水的 H+含量增高,pH 值降低,形成酸雨。 大气中 SO2和 NOx 的浓度高时,降水中 SO4 2-和 NO3 -的浓度也高,使降水酸化。但由于中和作用, 代表碱性成分的阳离子含量也较高时,很可能不表现为酸雨,甚至可能呈碱性降水。相反,即使大气中 SO2 和 NOx 浓度不高,但碱性物质相对更少,则降水仍然有较高的酸度。 我国北方气候干燥,土壤多属碱性,这些碱性土壤粒子易被风刮到大气中,对雨水中的酸起中和作用; 南方气候湿润,土壤呈酸性,因而大气中缺少碱性粒子,对酸的中和能力较低,这是我国的酸性降水区域 主要集中在南方的重要原因之一。表 2-12 列出了重庆、北京、瑞典、美国降水中酸碱成分及降水酸度。 可以看出, 重庆雨水中酸性物质的含量比北京少,但碱性物质的含量比北京相对更少,所以重庆降水的 pH 较北京低。比较瑞典和美国的降水成分,可以得到同样的结果。故降水的 pH 值和 SO4 2-浓度之间没有 良好的相关性