第二章第十一节 本节内容要点:气溶胶的定义、分类、源、汇、粒径分布、气溶胶粒子的化学组成、气溶胶的危害、气溶 胶污染源的推断等 1)气藩胶的定义和分类 气溶胶(erosol)是指液体或固体微粒均匀地分敏在气体中形成的相对稳定的悬浮体系。微粒的动力 学直径为0.002一100um.由于粒子比气态分子大而比粗尘颗粒小,因而它们不象气态分子那样服从气 体分子运动规律,但也不会受地心引力作用面沉降,具有胶体的性质,故称为气溶胶 实际上大气中颗粒物质的直径一般为0.001~100μm:大于10um的颗粒能够依其自身重力作用降 落到地面,称为降尘:小于10m的颗粒,在大气中可较长时间乳游,称为飘尘。按照颗粒物成因不同, 可将气溶分为分散性气溶胶和凝聚性气溶胶两类。分散性气溶胶是固态或液态物质经粉碎、喷射,形成 微小粒子,分散在大气中形成的气溶胶。凝聚性气溶胶则是由气体或蒸汽(其中包括固态物升华而成的蒸汽) 海冷凝聚成液态或固态微粒,而形成的气溶胶。例如二氧化硫转化成硫酸或硫酸盐气溶胶的过程如下: ·二氧化破气体的氧化过程 hv (g) 0,H0 。气相中的成核过圈 HS0,gtH,0g→mHS0,H0 (液相硫酸雾核) 在过饱和的也S04蒸气中,由于分子热运动碰撞而使分子口个)互相合并成核,形成液相的硫酸雾核。 它的粒径大约是几个埃。硫酸雾核的生成速度,决定于硫酸的燕气压和相对湿度的大小。 。教子成长过得 H,S0·H0一→S0,其他气体固体微粒,砖酸盐粒子 (液相卧酸需核) 粒子(液体) (固体) 硫酸粒子通过布朗运动逐渐凝集长大。如果与其他污染气体(如氨、有机蒸气、农药等)碰撞,或被吸 附在空中体颗粒物的表面,与颗粒物中的碱性物质发生化学变化,生成硫酸盐气溶胶 根据颗粒物的物理状态不同,可将气溶胶分为以下三类:(1)周态气溶胶-一烟和尘:(2)液态气溶胶 雾:(3)固液混合态气溶胶-一烟雾(5m0g).烟雾微粒的粒径一般小于1μm(见表2-13). 气溶胶按粒径大小又可分为:()总悬浮颗粒物total suspended particulates或TSP),用标准大 容量厕粒采样器(流量在1.1~1.7m/m)在滤膜上所收集到的颗粒物的总质量,通常称为总悬浮颗粒

第二章 第十一节 本节内容要点:气溶胶的定义、分类、源、汇、粒径分布、气溶胶粒子的化学组成、气溶胶的危害、气溶 胶污染源的推断等 1)气溶胶的定义和分类 气溶胶(aerosol)是指液体或固体微粒均匀地分散在气体中形成的相对稳定的悬浮体系。微粒的动力 学直径为 0.002~100μm。由于粒子比气态分子大而比粗尘颗粒小,因而它们不象气态分子那样服从气 体分子运动规律,但也不会受地心引力作用而沉降,具有胶体的性质,故称为气溶胶。 实际上大气中颗粒物质的直径一般为 0.001~100μm;大于 10μm 的颗粒能够依其自身重力作用降 落到地面,称为降尘;小于 10 μm 的颗粒,在大气中可较长时间飘游,称为飘尘。按照颗粒物成因不同, 可将气溶胶分为分散性气溶胶和凝聚性气溶胶两类。分散性气溶胶 是固态或液态物质经粉碎、喷射,形成 微小粒子,分散在大气中形成的气溶胶。凝聚性气溶胶则是由气体或蒸汽(其中包括固态物升华而成的蒸汽) 遇冷凝聚成液态或固态微粒,而形成的气溶胶。例如二氧化硫转化成硫酸或硫酸盐气溶胶的过程如下: ● 二氧化硫气体的氧化过程 ● 气相中的成核过程 (液相硫酸雾核) 在过饱和的 H2SO4蒸气中,由于分子热运动碰撞而使分子(n 个)互相合并成核,形成液相的硫酸雾核。 它的粒径大约是几个埃。硫酸雾核的生成速度,决定于硫酸的蒸气压和相对湿度的大小。 ● 粒子成长过程 硫酸粒子通过布朗运动逐渐凝集长大。如果与其他污染气体(如氨、有机蒸气、农药等)碰撞,或被吸 附在空中固体颗粒物的表面,与颗粒物中的碱性物质发生化学变化,生成硫酸盐气溶胶。 根据颗粒物的物理状态不同,可将气溶胶分为以下三类:(1)固态气溶胶--烟和尘;(2)液态气溶胶-- 雾;(3)固液混合态气溶胶--烟雾(smog)。烟雾微粒的粒径一般小于 1 μm (见表 2-13)。 气溶胶按粒径大小又可分为:(1)总悬浮颗粒物(total suspended particulates 或 TSP),用标准大 容量颗粒采样器(流量在 1.1~1.7m3/min)在滤膜上所收集到的颗粒物的总质量, 通常 称为总悬浮颗粒

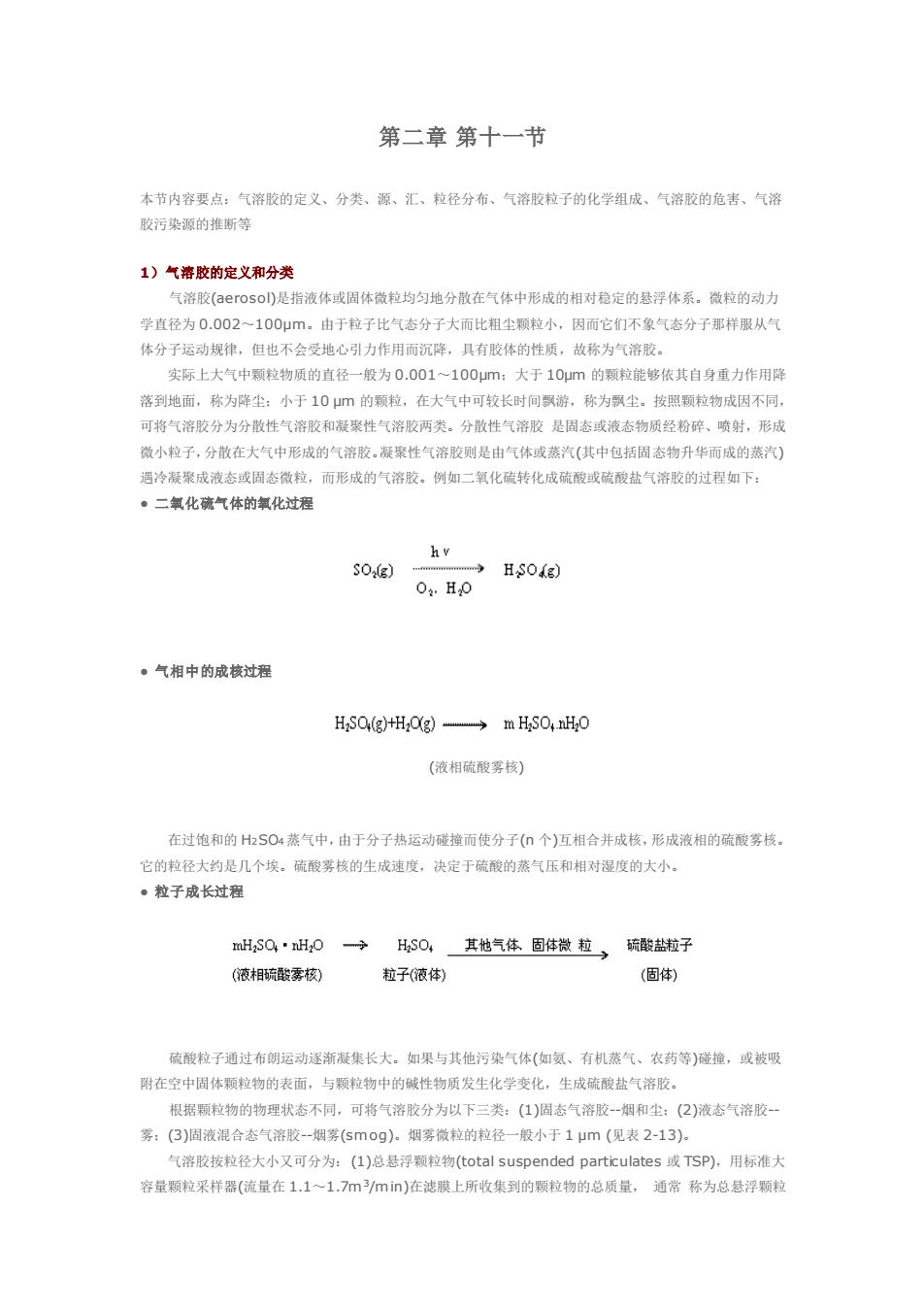

物,它是分散在大气中各种粒子的总称。(2)飘尘,可在大气中长期飘浮的悬浮物称为飘尘,其粒径小 10μm的微粒,飘尘是最引人注日的研究对象之一。(3)降尘,降尘是指粒径大于10μm,由于自身的用 力作用会很快沉降下来的微粒。单位面积的降尘量可作为评价大气污染程度的指标之一。(4)可吸入粒子 (nhalable particles或IP),易于通过呼吸过程而进入呼吸道的粒子.国际标准化组织(ISO)建议将IP 定为粒径DP≤1Oμm的粒子,这里的DP是空气动力学直径,其定义为与所研究粒子有相同终端降落速 的,密度为1的球体直径。它反映出粒子的大小与沉降速率的关系。所以可以直接表达出粒子的性质和行 为,如粒子在空中的停留时间,不同大小粒子在呼吸道中沉积的不同部位等。气溶胶的物理特征和成因可 参见表2-13. 表2-13气溶胶形态及其主要形成特征 形态 分散质 形成特征 主要效应 轻秀(ist) 零化、冷好衬得 净化空 浓秀(o6) 液滴 委化、英发、舒结和舒那暖低幽见度,有时 计报 响人体键康 体粒子 机械粉碎,扬尘,煤燃烧 能形成水 烟尘(fm)固、液微粒0.01~1 茜发、聚、升华等村 (气) 程, 旦形成很难再分散 烟(mok) 固体微拉 升华冷凝、燃烧过程 降低能见度,影响人 体唐 烟雾(n0g) 液滴、固粒 冷凝过程,化学反应 降低能见度,影响人 体健唐 烟炱(s0ot) 固体微粒 0.5 燃烧过程、升华过程、冷景影响人体健康 疑衬程 覆(hare) 液商、固粒 凝聚过程、化学反应 湿度小时有吸水性 其帖同思 注:引自膺孝炎《大气环境化学》,1991 2)气溶胶的漂与汇 气溶胶粒子的来源有天然源和人为源两种。气溶胶粒子可分为一次气溶胶粒子和二次气溶胶粒子 次气溶胶是由污染源释放到大气中直接造成污染的题粒物,如上壤粒子、海盐粒子、燃烧烟尘等,大部 粒径在2山以上。二次气溶胶拉子是由大气中某些污染气体组分(如二氧化疏、氨氧化物、碳氢化合物) 之间,或它们与大气正常组分(如氧气)之间通过光化学氧化或其他化学反应转化成的颗粒物,如二氧化 转化成硫酸盐。二次颗粒物粒径一般在0.01~1μm范国

物,它是分散在大气中各种粒子的总称。(2)飘尘,可在大气中长期飘浮的悬浮物称为飘尘,其粒径小于 10μm 的微粒,飘尘是最引人注目的研究对象之一。(3)降尘,降尘是指粒径大于 10μm,由于自身的重 力作用会很快沉降下来的微粒。单位面积的降尘量可作为评价大气污染程度的指标之一。(4)可吸入粒子 (inhalable particles 或 IP),易于通过呼吸过程而进入呼吸道的粒子。国际标准化组织(ISO)建议将 IP 定为粒径 DP≤10μm 的粒子,这里的 DP 是空气动力学直径,其定义为与所研究粒子有相同终端降落速率 的,密度为 1 的球体直径。它反映出粒子的大小与沉降速率的关系。所以可以直接表达出粒子的性质和行 为,如粒子在空中的停留时间,不同大小粒子在呼吸道中沉积的不同部位等。气溶胶的物理特征和成因可 参见表 2-13。 表 2-13 气溶胶形态及其主要形成特征 注:引自唐孝炎《大气环境化学》,1991。 2)气溶胶的源与汇 气溶胶粒子的来源有天然源和人为源两种。气溶胶粒子可分为一次气溶胶粒子和二次气溶胶粒子。一 次气溶胶是由污染源释放到大气中直接造成污染的颗粒物,如土壤粒子、海盐粒子、燃烧烟尘等,大部分 粒径在 2μm 以上。二次气溶胶粒子是由大气中某些污染气体组分(如二氧化硫、氮氧化物、碳氢化合物) 之间,或它们与大气正常组分(如氧气)之间通过光化学氧化或其他化学反应转化成的颗粒物,如二氧化硫 转化成硫酸盐。二次颗粒物粒径一般在 0.01~1 μm 范围

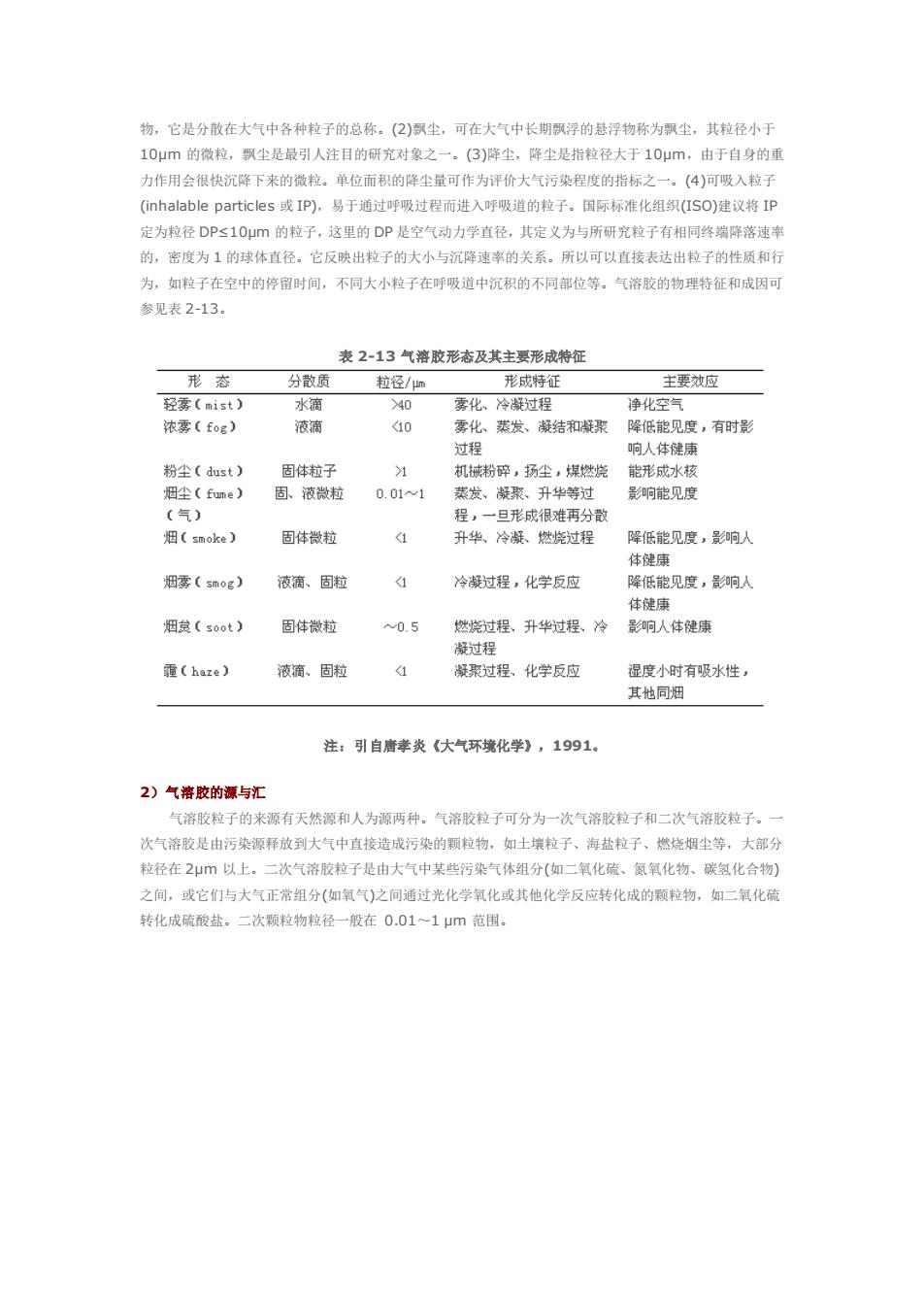

表2-14气溶胶全球排放量及来源分配(Dp<20μm) 来源 排放量/108·。 天 0.52.5 森林火灾 0.010.5 然 海盐粒子 3.0 来 火山灰 0.251.5 8、g、间,转化 3.45~11.0 源 小计 7.21w18.5 沙石〔衣业活动) 0.52.5 为 露天燃烧 0.02~1.0 直接排放 0.10.9 S02即,加转化 1.753.35 计 2.377.55 总计 9.58~28.05 气溶胶的排放量很大(见表2-14)。天然排放量是人为排放量的两倍多。陆着工业的不断发展,人类的 各种活动越来越占主导地位,以致在气溶胶粒子的来源中,人为源所占比例逐年增加。另一方而,由天然 源和人为源排出的、NHB、SO2、NOx、HC等气体污染物转化成二次气溶胶粒子每年达5.2~ 14.35×108t,约占全球每年挂放气溶胶总量的54%~71%。其中细颗粒的80%~90%都是二次气溶 胶粒子,对大气质量的影响甚大。 3)气溶胶的粒径分布 所谓气溶胶粒径分布是指所含颗粒物的浓度按粒子大小的分布情况。如游所述,由于颗粒物形状的不 规则性,粒径的表示有空气动力学直径或斯托克斯(stokes)直径。后者系指一颗粒与另一球形粒具有相 同平均密度及沉降速度的直径,颗粒物的浓度通常采用单位体积气溶胶内粒子的数目(数浓度N)、粒子的 总表面积(表面积浓度S)或粒子的,总体积V)或总质量(M来表示。 图2-18是某城市大气颗粒物的数浓度、表面积浓度和体积浓度分布曲线。由图可见,在污染的城市 大气中老数颗粒的粒径约为0.01:表面积主要决定于0.2um的颗粒:体积或质量浓度分布孕双峰型, 其中一个峰在0.3m左右,另一个蜂在10um附近,也就是说,大气中0.3m和10um的颗粒物居 数。显然这三种表示的结果是不同的

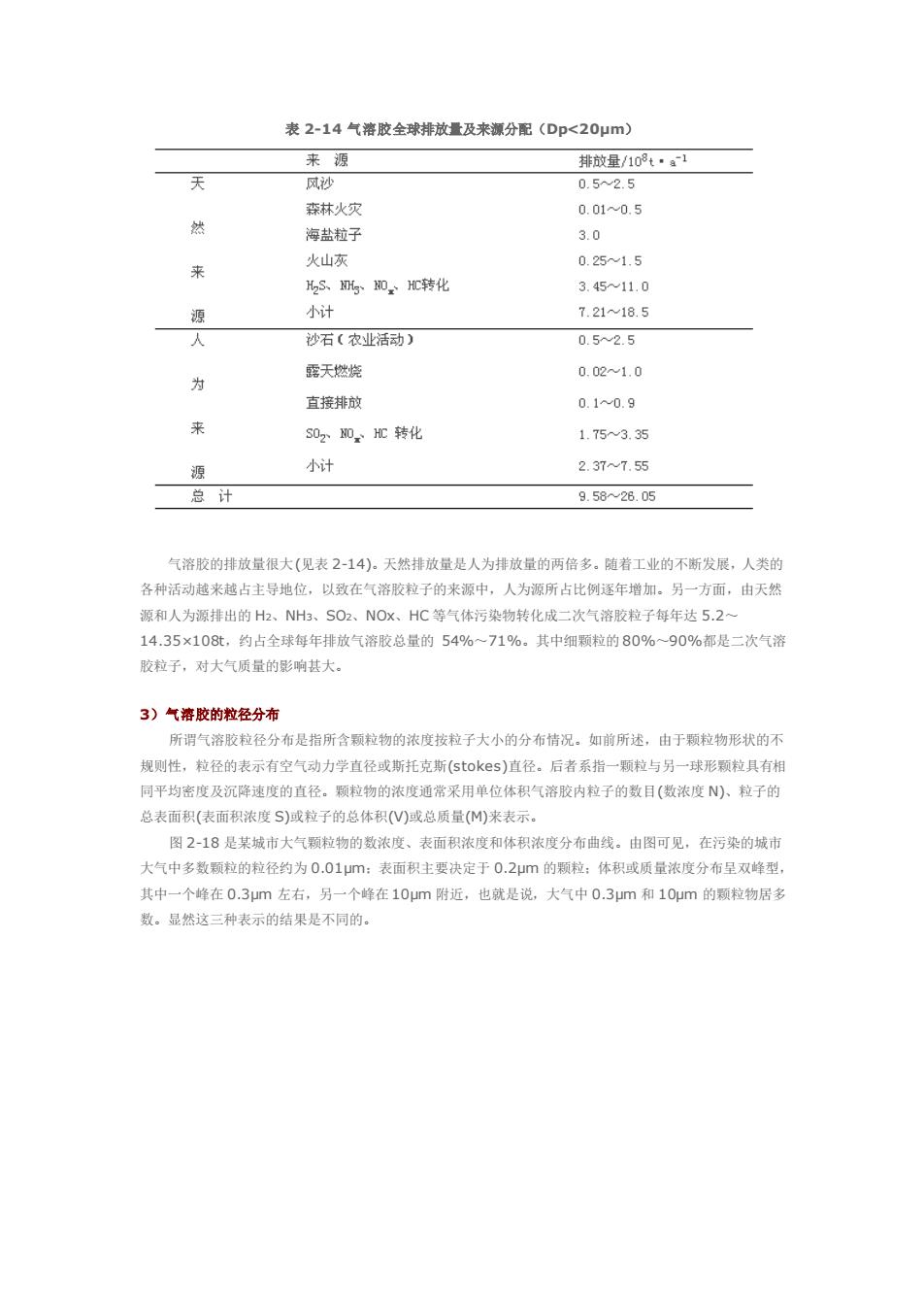

表 2-14 气溶胶全球排放量及来源分配(Dp<20μm) 气溶胶的排放量很大(见表 2-14)。天然排放量是人为排放量的两倍多。随着工业的不断发展,人类的 各种活动越来越占主导地位,以致在气溶胶粒子的来源中,人为源所占比例逐年增加。另一方面,由天然 源和人为源排出的 H2、NH3、SO2、NOx、HC 等气体污染物转化成二次气溶胶粒子每年达 5.2~ 14.35×108t,约占全球每年排放气溶胶总量的 54%~71%。其中细颗粒的 80%~90%都是二次气溶 胶粒子,对大气质量的影响甚大。 3)气溶胶的粒径分布 所谓气溶胶粒径分布是指所含颗粒物的浓度按粒子大小的分布情况。如前所述,由于颗粒物形状的不 规则性,粒径的表示有空气动力学直径或斯托克斯(stokes)直径。后者系指一颗粒与另一球形颗粒具有相 同平均密度及沉降速度的直径。颗粒物的浓度通常采用单位体积气溶胶内粒子的数目(数浓度 N)、粒子的 总表面积(表面积浓度 S)或粒子的总体积(V)或总质量(M)来表示。 图 2-18 是某城市大气颗粒物的数浓度、表面积浓度和体积浓度分布曲线。由图可见,在污染的城市 大气中多数颗粒的粒径约为 0.01μm;表面积主要决定于 0.2μm 的颗粒;体积或质量浓度分布呈双峰型, 其中一个峰在 0.3μm 左右,另一个峰在 10μm 附近,也就是说,大气中 0.3μm 和 10μm 的颗粒物居多 数。显然这三种表示的结果是不同的

颗粒数 面积 质量或体积 0.001 0.01 0.1 10 100 大气中各种颗粒物的粒径范围 0 10Dt00 图2-18气溶胶的粒径分布 近来,对气溶胶的粒径分布与其来源和形成过程的关系方面开展了不少研究。Whitby概括提出了气 溶胶粒子的三模态模型并解释气溶胶的米源和归宿。按照这个模型,气溶胶粒子可以表示为三种模结构: 粒径小于0.05μm的粒子称为爱根(atken)核模,0.05 ms Dps2m的粒子称为积聚模 (accumulation mode),粒径大于2um的粒子称为粗粒子模(coarse particle mode).见图2-19。图 中还表示出三种大气气溶胶的表而积按粒径的分布及各个桓态粒子的主要来题和去除机制

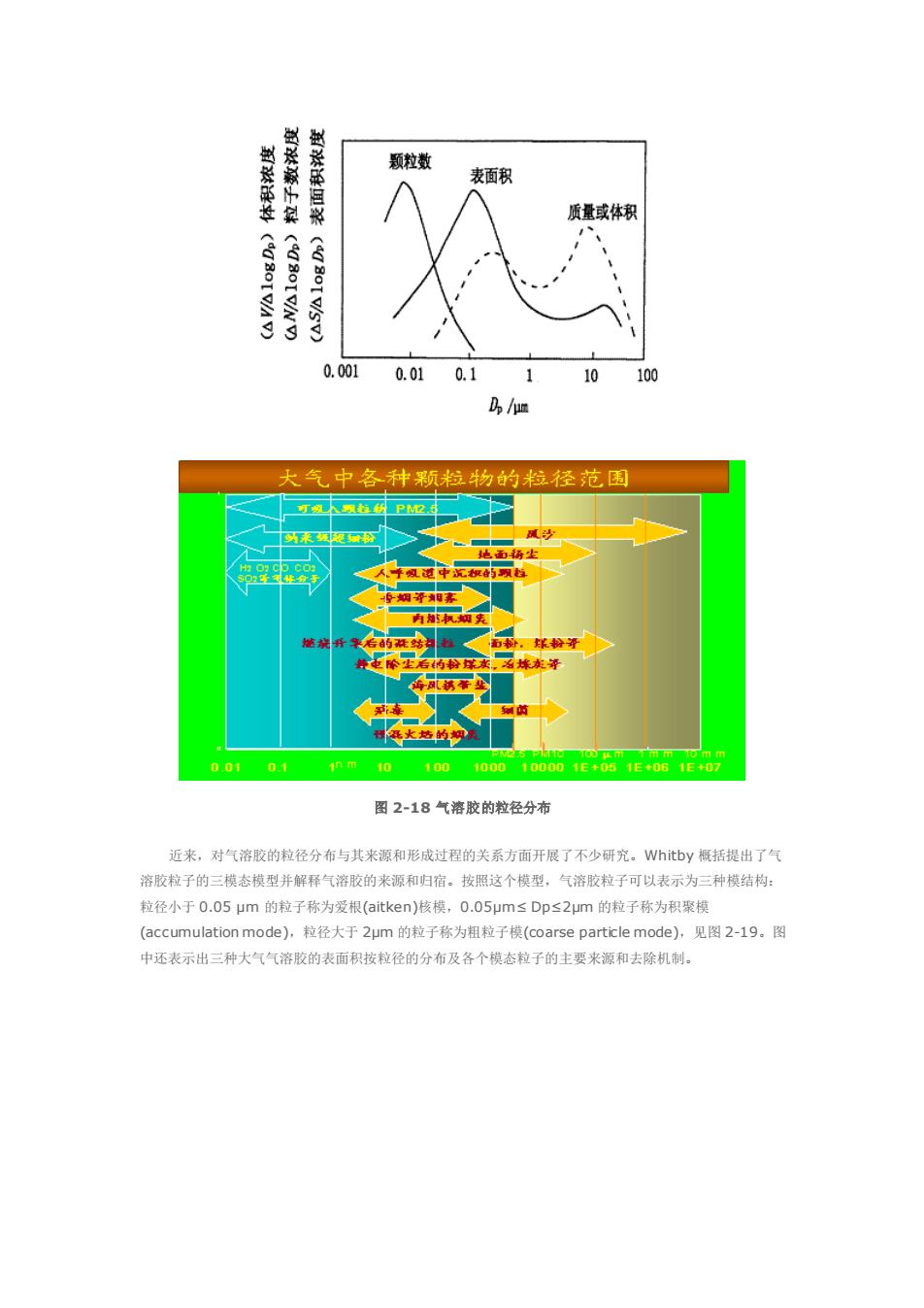

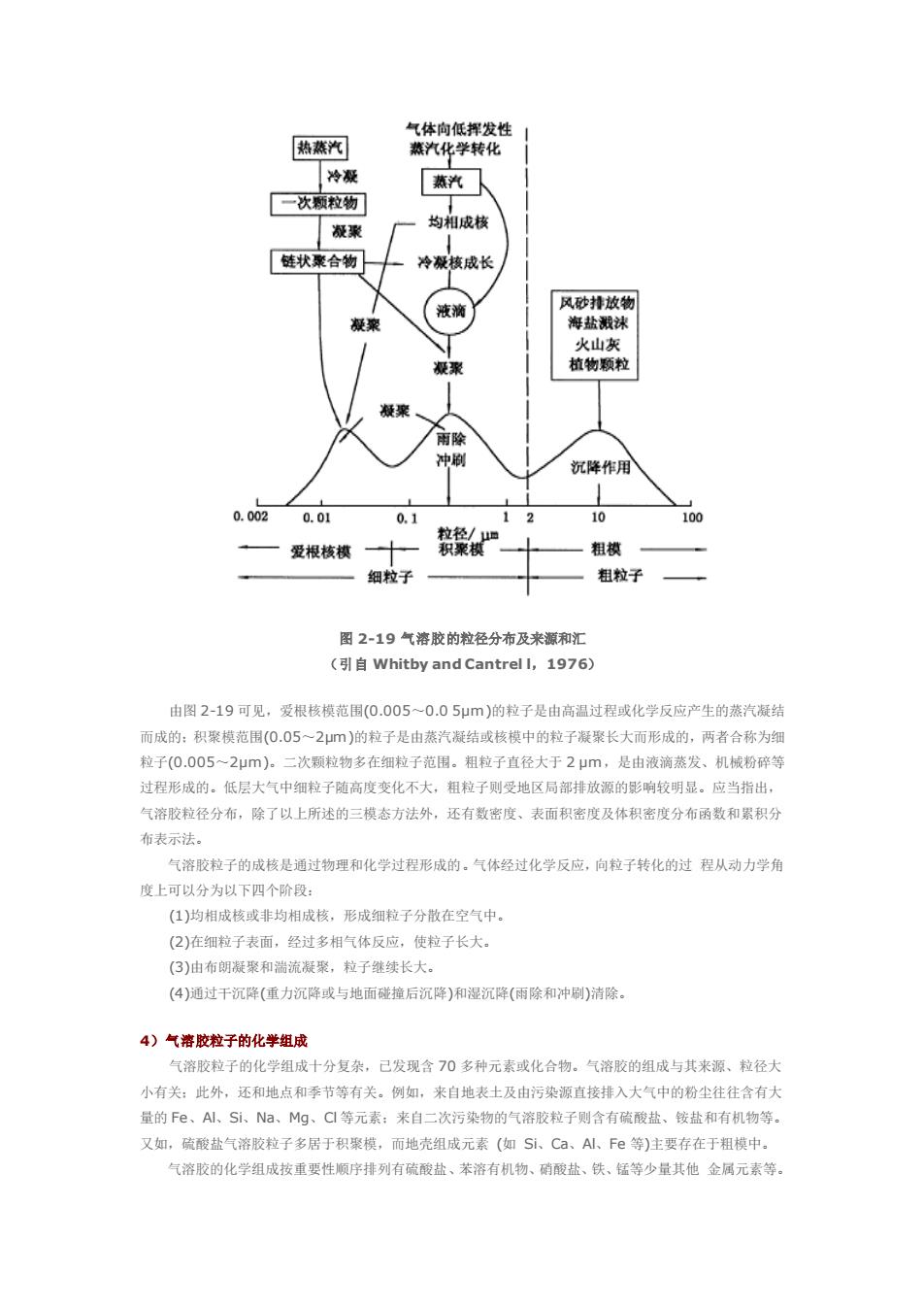

图 2-18 气溶胶的粒径分布 近来,对气溶胶的粒径分布与其来源和形成过程的关系方面开展了不少研究。Whitby 概括提出了气 溶胶粒子的三模态模型并解释气溶胶的来源和归宿。按照这个模型,气溶胶粒子可以表示为三种模结构: 粒径小于 0.05 μm 的粒子称为爱根(aitken)核模,0.05μm≤ Dp≤2μm 的粒子称为积聚模 (accumulation mode),粒径大于 2μm 的粒子称为粗粒子模(coarse particle mode),见图 2-19。图 中还表示出三种大气气溶胶的表面积按粒径的分布及各个模态粒子的主要来源和去除机制

热蒸汽 冷凝 燕汽 一次颗粒物 均相成核 凝聚 链状 风砂持被物 海盐避辣 火山灰 植物颗粒 凝聚 沉降作用 0.01 10 —爱根核模 细粒子 粗粒子 图2-19气溶胶的粒径分布及来和汇 Whitby and Cantrel l,1976) 由图2-19可见,爱根核模范围(0.005~0.05m)的粒子是由高温过程或化学反应产生的蒸汽凝结 而成的:积聚模范用(0.05一2m)的粒子是由蒸汽凝结或核模中的粒子凝聚长大而形成的,两者合称为细 粒子(0.005一2pm).二次颗粒物多在细粒子范围。粗粒子直径大于2m,是由液滴蒸发、机械粉碎等 过程形成的。低层大气中细粒子随高度变化不大,粗粒子则受地区局部排放源的影响较明显。应当指出, 气溶胶粒径分布,除了以上所述的三模态方法外,还有数密度、表面积密度及体积密度分布函数和紫积分 布表示法 气溶胶粒子的成核是通过物理和化学过程形成的.气体经过化学反应,向粒子转化的过程从动力学角 度上可以分为以下四个阶段: (1)均相成核或非均相成核,形成细粒子分散在空气中, (2)在细粒子表面,经过多相气体反应,使粒子长大 (3)由布朗凝聚和湍流凝聚,粒子继续长大。 4)通过干沉降(重力沉降或与地面碰撞后沉降)和漫沉降(雨除和冲刷)清除 4)气藩胶粒子的化学组成 气溶骸粒子的化学组成十分复杂,已发现含70多种元素或化合物。气溶胶的组成与其来源、粒径大 小有关:此外,还和地点和季节等有关。例如,来白地表土及由污染源直接排入大气中的粉尘往往含有大 量的F®、A1、S1、Na、Mg、C等元素:来自二次污染物的气溶胶粒子则含有硫酸盐、铵盐和有机物等 又如,硫酸盐气溶胶粒子多居于积聚模,而地壳组成元素(如S引、Ca、A、Fe等)主要存在于粗模中, 气溶胶的化学组成按重婴性顺序排列有硫酸盐、苯溶有机物、硝酸盐、铁、锰等少量其他金属元素等

图 2-19 气溶胶的粒径分布及来源和汇 (引自 Whitby and Cantrel l,1976) 由图 2-19 可见,爱根核模范围(0.005~0.0 5μm)的粒子是由高温过程或化学反应产生的蒸汽凝结 而成的;积聚模范围(0.05~2μm)的粒子是由蒸汽凝结或核模中的粒子凝聚长大而形成的,两者合称为细 粒子(0.005~2μm)。二次颗粒物多在细粒子范围。粗粒子直径大于 2 μm,是由液滴蒸发、机械粉碎等 过程形成的。低层大气中细粒子随高度变化不大,粗粒子则受地区局部排放源的影响较明显。应当指出, 气溶胶粒径分布,除了以上所述的三模态方法外,还有数密度、表面积密度及体积密度分布函数和累积分 布表示法。 气溶胶粒子的成核是通过物理和化学过程形成的。气体经过化学反应,向粒子转化的过 程从动力学角 度上可以分为以下四个阶段: (1)均相成核或非均相成核,形成细粒子分散在空气中。 (2)在细粒子表面,经过多相气体反应,使粒子长大。 (3)由布朗凝聚和湍流凝聚,粒子继续长大。 (4)通过干沉降(重力沉降或与地面碰撞后沉降)和湿沉降(雨除和冲刷)清除。 4)气溶胶粒子的化学组成 气溶胶粒子的化学组成十分复杂,已发现含 70 多种元素或化合物。气溶胶的组成与其来源、粒径大 小有关;此外,还和地点和季节等有关。例如,来自地表土及由污染源直接排入大气中的粉尘往往含有大 量的 Fe、Al、Si、Na、Mg、Cl 等元素;来自二次污染物的气溶胶粒子则含有硫酸盐、铵盐和有机物等。 又如,硫酸盐气溶胶粒子多居于积聚模,而地壳组成元素 (如 Si、Ca、Al、Fe 等)主要存在于粗模中。 气溶胶的化学组成按重要性顺序排列有硫酸盐、苯溶有机物、硝酸盐、铁、锰等少量其他 金属元素等