病理学疑难解析 绪 论 一、病理尸体解剖检查与活体组织检查: (一)尸体解剖检查(autopsy):简称尸检,是对死者遗体进行的一种病理检查,以明确死亡 原因为主要目的,先对尸体进行系统的解剖,按尸检程序多处取材,切片,直接观察疾病的病 理改变,从而明确对疾病的诊断。 (二)活体组织检查(bio即sy):简称活检,用局部切除、钳取、穿刺针吸以及搔刮、摘除等 手术方法,采取患者活体病变组织进行病理检查,以确定诊断、称为活检。活检对临床治疗和 预后的判定起着重要的作用。而且活检组织新鲜,有利于进行各种组织化学、细胞化学及超微 结构、组织培养、分子病理学等方面的科学研究。 二、病理学的观察方法和新技术的应用 (一)大体观察(肉眼观察): 主要运用肉眼或辅以放大镜、量尺、秤等工具,对大体标本及其病变 进行细致观察和检测,包括 1.大小 2.形态 3.颜色 4.质地5.数目 6.重量 7.表面及切面的改变等。 (二)组织和细胞学观察(光镜) 将病变组织或脱落细胞制成切片或涂片,利用显微镜对病变组织、细胞的病理变化进行观 察,了解其病变特征,诊断疾病 (三)组织化学和细胞化学观察: 通过运用具有某种特异性的,能反映组织和细胞成分化学特性的组织化学和细胞化学方法, 可以了解组织、细胞内各种蛋白质、酶类、核酸、糖原等化学成分的状况,从而加深对形态学 改变的认识。 (四)免疫组织化学观察: 利用抗原与抗体的特异性结合反应来检测组织中未知抗原或抗体,常用来判断肿瘤的组织来 源或分化方向,协助对疾病的病理诊断和鉴别诊断。 (五)超微结构观察: 从亚细胞或大分子水平了解细胞的病变,是迄今最细致的形态学观察方法,常用投射、扫描 电镜进行观察。 (六)流式细胞术(fiow cytometry,FCM) 快速定量细胞内DNA,测定肿瘤细胞DNA倍体类型和肿瘤组织中S+G2/M期的细胞占所有细胞的 比例(生长分数),反映肿瘤的恶性程度和生物学行为。 (七)图像分析技术(image analysis): 弥补了病理形态学所缺乏的客观定量标准和方法。常用于肿瘤细胞核周径、周长、面积、体 积、形态因子等检测。 (八)分子生物学技术: 随着重组DNA、核酸分子杂交、原位杂交(ISH)、聚合酶链反应(PCR)、DNA测序等新的分 子生物学技术的发展,对疾病(尤其对肿瘤)的病因学、发病学、诊断和治疗等方面的研究提 高了基因分子水平。 细胞与组织的适应与损伤

病理学疑难解析 绪 论 一、病理尸体解剖检查与活体组织检查: (一)尸体解剖检查(autopsy):简称尸检,是对死者遗体进行的一种病理检查,以明确死亡 原因为主要目的,先对尸体进行系统的解剖,按尸检程序多处取材,切片,直接观察疾病的病 理改变,从而明确对疾病的诊断。 (二)活体组织检查(biopsy):简称活检,用局部切除、钳取、穿刺针吸以及搔刮、摘除等 手术方法,采取患者活体病变组织进行病理检查,以确定诊断、称为活检。活检对临床治疗和 预后的判定起着重要的作用。而且活检组织新鲜,有利于进行各种组织化学、细胞化学及超微 结构、组织培养、分子病理学等方面的科学研究。 二、病理学的观察方法和新技术的应用 (一)大体观察(肉眼观察): 主要运用肉眼或辅以放大镜、量尺、秤等工具,对大体标本及其病变 进行细致观察和检测,包括: 1.大小 2.形态 3.颜色 4.质地 5.数目 6.重量 7.表面及切面的改变等。 (二)组织和细胞学观察(光镜): 将病变组织或脱落细胞制成切片或涂片,利用显微镜对病变组织、细胞的病理变化进行观 察,了解其病变特征,诊断疾病。 (三)组织化学和细胞化学观察: 通过运用具有某种特异性的,能反映组织和细胞成分化学特性的组织化学和细胞化学方法, 可以了解组织、细胞内各种蛋白质、酶类、核酸、糖原等化学成分的状况,从而加深对形态学 改变的认识。 (四)免疫组织化学观察: 利用抗原与抗体的特异性结合反应来检测组织中未知抗原或抗体,常用来判断肿瘤的组织来 源或分化方向,协助对疾病的病理诊断和鉴别诊断。 (五)超微结构观察: 从亚细胞或大分子水平了解细胞的病变,是迄今最细致的形态学观察方法,常用投射、扫描 电镜进行观察。 (六)流式细胞术(fiow cytometry,FCM): 快速定量细胞内DNA,测定肿瘤细胞DNA倍体类型和肿瘤组织中S+G2/M期的细胞占所有细胞的 比例(生长分数),反映肿瘤的恶性程度和生物学行为。 (七)图像分析技术(image analysis): 弥补了病理形态学所缺乏的客观定量标准和方法。常用于肿瘤细胞核周径、周长、面积、体 积、形态因子等检测。 (八)分子生物学技术: 随着重组DNA、核酸分子杂交、原位杂交(ISH)、聚合酶链反应(PCR)、DNA测序等新的分 子生物学技术的发展,对疾病(尤其对肿瘤)的病因学、发病学、诊断和治疗等方面的研究提 高了基因分子水平。 细胞与组织的适应与损伤

一、脂肪变性(fatty degeneration)和虎斑心、心肌脂肪浸润: (一)脂肪变性:指除脂肪细胞外的某些细胞内出现脂滴或脂滴异常增多称为脂肪变性。 好发于肝、心、肾等器官。E染色时,细胞内脂肪滴呈空泡状(石蜡切片,染色时被脂溶剂 溶解)。在冰冻切片用苏丹III染色脂滴被染成橘红色。用锇酸染色,脂滴被染成黑色。 肝脂肪变时体积增大,色淡黄,切面油腻感: (二)“虎斑心”:指心肌脂肪变性时的眼观特点,病变在左心室内膜下、乳头肌最明显,变 性的心肌呈黄色,与正常心肌间的暗红色相间,成黄、红色的花纹状,称为“虎斑心” (三)心肌脂肪浸润: 脂肪浸润指脂肪组织在器官的间质中过多积聚,不属脂肪变性,如心外膜增生的脂肪组 织可沿间质深入到心肌细胞间,在心肌间质过多积聚,称心肌脂肪浸润,也称脂肪心,重度心 肌脂肪浸润可致心脏破裂,引发猝死。 二、细胞凋亡(apoptosis) 指活体内单个细胞或小片细胞的死亡,也称程序性细胞死亡(programmed cell death, PC).是细胞接受某种讯号或由于某些损伤因素的作用,由有关基因调控而发生的细胞死亡过 程 凋亡的发生具有重要的生物学意义,有人认为与胚胎发生、发展、个体形成、器官细胞的平 衡稳定有密切关系:与人类肿瘤的发生、自身免疫性疾病、病毒性疾病等的发生也有密切的关 系。 凋亡的病理形态学表现为单个细胞发生,初期为核内染色质凝聚在绉缩的核膜下,胞核及胞浆 发生收缩,并逐渐与周围细胞分离,进而胞核裂解,胞浆形成多发性芽突,以后芽突迅速脱落, 形成许多调亡小体。调亡小体呈圆形或卵圆形,大小不等,强嗜酸性,外被以胞膜,其内含有细胞 器,也可含有核碎片.病毒性肝炎中的嗜酸性小体即为凋亡小体形成。 损伤的修复 ,细胞因子(growth factor) 当细胞受到多种损伤因素的刺激后,可释放多种生长因子,刺激同类细胞或同一胚层发育来 的细胞增生,促进修复过程,较为重要的生长因子如下: 1.血小板源生长因子(PDGF):来源于血小板ā-颗粒,促进纤维细胞、平滑肌细胞、单核细胞 增生 2.成纤维细胞生长因子(FGF):几乎可刺激所有的间叶细胞 3.表皮生长因子(EGF):对上皮细胞、纤维细胞、胶质细胞、平滑肌细胞均有增殖作用 4.转化生长因子(TGF):与FGF作用相同 5.血管内皮生长因子(VEGF):促进内皮细胞增生. 6.细胞因子:也是生长因子,如IL-1,TNF等,促进内皮细胞生长 以上生长因子是在细胞受到损伤刺激后分泌的,可刺激同类细胞或同一胚层发育来的细胞增生 与分化 二、肉芽组织 (一)概念:肉芽组织是在创伤愈合中形成的特殊组织,由新生毛细血管、纤维母细胞、炎细 胞组成,肉眼特点为鲜红色、颗粒状、柔软湿润,形似肉芽,故称为肉芽组织。 (二)肉芽组织的结构与形态 1,内皮细胞增生形成的实性细胞条索;见手细血管毛细血管向创面垂直生长: 2.新生的纤维母细胞

一、脂肪变性(fatty degeneration)和虎斑心、心肌脂肪浸润: (一)脂肪变性:指除脂肪细胞外的某些细胞内出现脂滴或脂滴异常增多称为脂肪变性。 好发于肝、心、肾等器官。HE染色时,细胞内脂肪滴呈空泡状(石蜡切片,染色时被脂溶剂 溶解)。在冰冻切片用苏丹III染色脂滴被染成橘红色。用锇酸染色,脂滴被染成黑色。 肝脂肪变时体积增大,色淡黄,切面油腻感; (二)“虎斑心”:指心肌脂肪变性时的眼观特点,病变在左心室内膜下、乳头肌最明显,变 性的心肌呈黄色,与正常心肌间的暗红色相间,成黄、红色的花纹状,称为“虎斑心”。 (三)心肌脂肪浸润: 脂肪浸润指脂肪组织在器官的间质中过多积聚,不属脂肪变性,如心外膜增生的脂肪组 织可沿间质深入到心肌细胞间,在心肌间质过多积聚,称心肌脂肪浸润,也称脂肪心,重度心 肌脂肪浸润可致心脏破裂,引发猝死。 二、细胞凋亡(apoptosis) 指活体内单个细胞或小片细胞的死亡,也称程序性细胞死亡(programmed cell death, PCD).是细胞接受某种讯号或由于某些损伤因素的作用,由有关基因调控而发生的细胞死亡过 程。 凋亡的发生具有重要的生物学意义,有人认为与胚胎发生、发展、个体形成、器官细胞的平 衡稳定有密切关系;与人类肿瘤的发生、自身免疫性疾病、病毒性疾病等的发生也有密切的关 系。 凋亡的病理形态学表现为单个细胞发生,初期为核内染色质凝聚在绉缩的核膜下,胞核及胞浆 发生收缩,并逐渐与周围细胞分离,进而胞核裂解,胞浆形成多发性芽突,以后芽突迅速脱落, 形成许多凋亡小体。凋亡小体呈圆形或卵圆形,大小不等,强嗜酸性,外被以胞膜,其内含有细胞 器,也可含有核碎片.病毒性肝炎中的嗜酸性小体即为凋亡小体形成。 损伤的修复 一、细胞因子(growth factor) 当细胞受到多种损伤因素的刺激后,可释放多种生长因子,刺激同类细胞或同一胚层发育来 的细胞增生,促进修复过程,较为重要的生长因子如下: 1.血小板源生长因子(PDGF):来源于血小板α-颗粒,促进纤维细胞、平滑肌细胞、单核细胞 增生 2.成纤维细胞生长因子(FGF):几乎可刺激所有的间叶细胞 3.表皮生长因子(EGF):对上皮细胞、纤维细胞、胶质细胞、平滑肌细胞均有增殖作用 4.转化生长因子(TGF):与FGF作用相同 5.血管内皮生长因子(VEGF):促进内皮细胞增生. 6.细胞因子:也是生长因子,如IL-1,TNF等,促进内皮细胞生长。 以上生长因子是在细胞受到损伤刺激后分泌的,可刺激同类细胞或同一胚层发育来的细胞增生 与分化。 二、肉芽组织 (一)概念:肉芽组织是在创伤愈合中形成的特殊组织,由新生毛细血管、纤维母细胞、炎细 胞组成,肉眼特点为鲜红色、颗粒状、柔软湿润,形似肉芽,故称为肉芽组织。 (二)肉芽组织的结构与形态: ⒈内皮细胞增生形成的实性细胞条索;见毛细血管毛细血管向创面垂直生长; 2.新生的纤维母细胞

3.较多水肿液及炎细胞,炎细胞中可见较多的巨噬细胞,也有多少不等的嗜中性粒细胞及淋巴 细胞.以后肉芽组织逐步纤维化,其颜色灰白、质地较硬,缺乏弹性,称为瘢痕组织。 (三)肉芽组织的功能 1抗感染、保护创面,清除坏死组织.肉芽组织中含有嗜中性粒细胞、巨噬细胞等,可通过其 吞噬作用达到抗感染、清除坏死组织、保持创面洁净的作用.另外,丰富的毛细血管带来充足 的营养、抗体及药物,可进一步发挥抗感染的作用。 2机化血凝块、坏死组织及其他异物。肉芽组织在生长过程中,可长入不坏死组织、血凝块 及异物内而使其机化,如不能完全机化,肉芽组织则在周围生长,形成包绕带,称为包绕或包 3.填补伤口或其他缺损。不能完全再生的伤口及缺损均由肉芽组织替代及填充。 三、创伤性神经瘤: 指神经纤维断裂损伤后,断裂的两端相隔太远或有纤维组织增生,或因截肢失去了远端,近 端新增生的轴突不能生长到远端的神经膜细胞索内,与增生的神经纤维纠缠在一起,形成瘤样 肿块。 局部血液循化障碍 心血管内膜损伤诱发血栓形成机制的归纳理解: 包括内皮的作用、血小板的作用 (一)正常内皮的抗凝特性: .屏障作用:使血小板、凝血因子与细胞外基质隔离(extracellular matrix,ECM主要指 胶原)。 2.抑制血小板粘集,经: (1)内皮合成NO、前列环素PGI):抗粘集作用 (2)内皮合成ADP晦(二舜酸尿苷孽), 使ADP转变为腺嘌呤核苷酸,抑制血小板粘集而 抗凝: 3.对抗凝血酶和凝血因子的作用: (1)内皮分泌凝血酶调节蛋白:该蛋白为凝血酶受体,与凝血酶结合一激活肝脏合成的蛋白 C,蛋白C与蛋白S协同,使V、Ⅷ因子失活: (2)内皮表达膜相关肝素样分子:该分子是抗凝血酶Ⅲ的协同因子,使凝血酶Ⅱa、Xa、 Ⅸa失活(抗活化,抑制活化过程的连锁反应)。 (3)内皮合成蛋白S,协同蛋白C,使V、Ⅷ因子失活: 4.促进纤维蛋白溶解的作用 内皮合成组织型血浆素原活化因子(tPA,即纤溶酶原:隆解纤维蛋白: (二)损伤内皮的促凝特性: 内皮细胞损伤,对活化血小板和凝血因子Ⅻ至关重要。 1.内皮损伤:屏障作用消失: (1)内皮损伤:胶原裸出,Ⅻ激活,内凝系启动: (2)损伤内皮:释放WF因子,是一种分子桥,使血小板牢固粘附于胶原; (3)损伤内皮:生成纤溶酶原激活抑制因子,增强纤维蛋白原的作用:促凝

3.较多水肿液及炎细胞,炎细胞中可见较多的巨噬细胞,也有多少不等的嗜中性粒细胞及淋巴 细胞.以后肉芽组织逐步纤维化,其颜色灰白、质地较硬,缺乏弹性,称为瘢痕组织。 (三)肉芽组织的功能 ⒈抗感染、保护创面,清除坏死组织.肉芽组织中含有嗜中性粒细胞、巨噬细胞等,可通过其 吞噬作用达到抗感染、清除坏死组织、保持创面洁净的作用.另外,丰富的毛细血管带来充足 的营养、抗体及药物,可进一步发挥抗感染的作用。 ⒉机化血凝块、坏死组织及其他异物。肉芽组织在生长过程中,可长入不坏死组织、血凝块 及异物内而使其机化,如不能完全机化,肉芽组织则在周围生长,形成包绕带,称为包绕或包 裹。 ⒊填补伤口或其他缺损。不能完全再生的伤口及缺损均由肉芽组织替代及填充。 三、创伤性神经瘤: 指神经纤维断裂损伤后,断裂的两端相隔太远或有纤维组织增生,或因截肢失去了远端,近 端新增生的轴突不能生长到远端的神经膜细胞索内,与增生的神经纤维纠缠在一起,形成瘤样 肿块。 局部血液循化障碍 一、 心血管内膜损伤诱发血栓形成机制的归纳理解: 包括内皮的作用、血小板的作用 (一)正常内皮的抗凝特性: 1.屏障作用:使血小板、凝血因子与细胞外基质隔离 (extracellular matrix,ECM主要指 胶原)。 2.抑制血小板粘集,经: (1)内皮合成NO、前列环素PGI):抗粘集作用。 (2)内皮合成ADP酶(二磷酸腺苷酶), 使ADP转变为腺嘌呤核苷酸,抑制血小板粘集而 抗凝; 3.对抗凝血酶和凝血因子的作用: (1)内皮分泌凝血酶调节蛋白:该蛋白为凝血酶受体,与凝血酶结合→ 激活肝脏合成的蛋白 C,蛋白C与蛋白S协同,使Ⅴ、Ⅷ因子失活; (2)内皮表达膜相关肝素样分子:该分子是抗凝血酶Ⅲ的协同因子,使凝血酶Ⅱa、Ⅹa、 Ⅸa失活(抗活化,抑制活化过程的连锁反应)。 (3)内皮合成蛋白S,协同蛋白C,使Ⅴ、Ⅷ因子失活; 4.促进纤维蛋白溶解的作用 内皮合成组织型血浆素原活化因子(tPA),即纤溶酶原:降解纤维蛋白; (二)损伤内皮的促凝特性: 内皮细胞损伤,对活化血小板和凝血因子Ⅻ 至关重要。 1.内皮损伤:屏障作用消失; (1)内皮损伤:胶原裸出,Ⅻ激活,内凝系启动; (2)损伤内皮:释放vWF因子,是一种分子桥,使血小板牢固粘附于胶原; (3)损伤内皮:生成纤溶酶原激活抑制因子,增强纤维蛋白原的作用;促凝

(4)损伤内皮·释放组织因子,启动外餐系: 释放内皮素,作用: ①增加vWF因子表达,血小板粘附增强 ②抑制tPA(组织型血浆素原活化因子),即纤溶酶原释放,使纤维素的作用增强: ③增强凝血酶敏感蛋白的作用:其与纤维连接蛋白、纤维蛋白原等大分子结合,使血细胞与血 管壁粘连。 (三)血小板的作用 在正常疑血、血栓形成中均有重要作用,其主要环节: l.血小板活化、粘(adhesion) 刺激血小板活化的物质:胶原、凝血酶、ADP、TXA2(thromboxane A2)等,一→→激活血 小板,并粘附在(胶原纤维)血管壁上,血小板活化后发生以下反应: 2.释放反应(release reaction): (1)释放血小板a颗粒:内含纤维蛋白原、抗肝素(IV因子)、PDGF、PL4、vWF因子、凝血酶 敏感蛋白等。 (2) (2)释放血小板颗粒6颗粒:(血小板致密颗粒):含ADP、Ca十十、组胺、5-HT 肾上腺素等。 (3)释放血小板膜的Ⅲ因子(磷脂):与Ⅸa、a、Ca十十在膜上结合→激活凝血酶原→凝 血酶·促疑 3.血小板粘集反应(aggregation): 在Ca++、ADP、血栓素A2的作用下,血中血小板不断 粘附,同时又不断的释放Ca十十、ADP、血栓素A2,黏附更多的血小板,称为血小板粘集堆。 渐大,不能分散。 归纳:心血管内膜损伤使血栓形成的基本过程: 1内膜损伤时,胶原暴露,激活第Ⅻ因子,启动内源性凝血系统 2.损伤的内膜释放组织因子,激活外源性凝血系统,从而引起局部血液凝固,导致血栓形 成。 3.内皮释放外源性ADP,使血小板粘附,血小板又释放内源性ADP,粘附更多的血小板. 临床上血栓形成多见于 心血管内膜炎症: 如动、静脉内膜炎、结节性多动脉炎、 风湿性、细菌性心内膜炎 等病变的心血管内膜上。 心肌梗死;心内膜面因瘢痕形成较粗糙时。 动脉粥样硬化斑块或其溃疡处 反复穿刺的血管。 二、血栓形成阻塞血管与血栓性栓塞的区别: 血栓形成:指在活体的心、血管腔内,血液发生凝固或有形成分发生析出、粘集,形成固 体质块的过程,称为血栓形成(thrombosis)。所形成的固体质块称为血栓 (thrombus) 血栓在原发部位达到一定体积,可阻塞血管,但不同于血栓性栓塞。 血栓性栓塞则是指血栓脱落后,随血流到达另一部位,导致血管腔阻塞的过程。 症 一、渗出液与漏出液的区别

(4)损伤内皮:释放组织因子,启动外凝系; 释放内皮素,作用: ①增加vWF因子表达,血小板粘附增强; ②抑制tPA(组织型血浆素原活化因子),即纤溶酶原释放, 使纤维素的作用增强; ③增强凝血酶敏感蛋白的作用:其与纤维连接蛋白、纤维蛋白原等大分子结合,使血细胞与血 管壁粘连。 (三)血小板的作用: 在正常凝血、血栓形成中均有重要作用,其主要环节: 1.血小板活化、粘附(adhesion): 刺激血小板活化的物质:胶原 、凝血酶、ADP 、TXA2 (thromboxane A2)等, →→→激活血 小板, 并粘附在(胶原纤维)血管壁上,血小板活化后发生以下反应: 2.释放反应(release reaction): (1) 释放血小板α颗粒:内含纤维蛋白原、抗肝素(Ⅳ因子)、PDGF、PL4、vWF因子、凝血酶 敏感蛋白等。 (2) (2)释放血小板颗粒δ颗粒:(血小板致密颗粒):含ADP、Ca 、组胺、5-HT 肾上腺素等。 (3)释放血小板膜的Ⅲ因子(磷脂):与 Ⅸa、Ⅷa 、Ca 在膜上结合→激活凝血酶原→凝 血酶→促凝 3.血小板粘集反应(aggregation): 在Ca ADP、血栓素A2的作用下,血中血小板不断 粘附,同时又不断的释放Ca ADP、血栓素A2,黏附更多的血小板,称为血小板粘集堆。 渐大,不能分散。 归纳:心血管内膜损伤使血栓形成的基本过程: 1.内膜损伤时,胶原暴露,激活第Ⅻ因子,启动内源性凝血系统; 2.损伤的内膜释放组织因子,激活外源性凝血系统,从而引起局部血液凝固,导致血栓形 成。 3.内皮释放外源性ADP,使血小板粘附,血小板又释放内源性ADP,粘附更多的血小板. 临床上血栓形成多见于: 心血管内膜炎症: 如动、静脉内膜炎、结节性多动脉炎、 风湿性、细菌性心内膜炎 等病变的心血管内膜上。 心肌梗死;心内膜面因瘢痕形成较粗糙时。 动脉粥样硬化斑块或其溃疡处。 反复穿刺的血管。 二、血栓形成阻塞血管与血栓性栓塞的区别: 血栓形成:指在活体的心、血管腔内,血液发生凝固或有形成分发生析出、粘集,形成固 体质块的过程,称为血栓形成(thrombosis)。所形成的固体质块称为 血栓 (thrombus)。 血栓在原发部位达到一定体积,可阻塞血管,但不同于血栓性栓塞。 血栓性栓塞则是指血栓脱落后,随血流到达另一部位,导致血管腔阻塞的过程。 炎 症 一、渗出液与漏出液的区别 ++ ++ ++ 、 ++

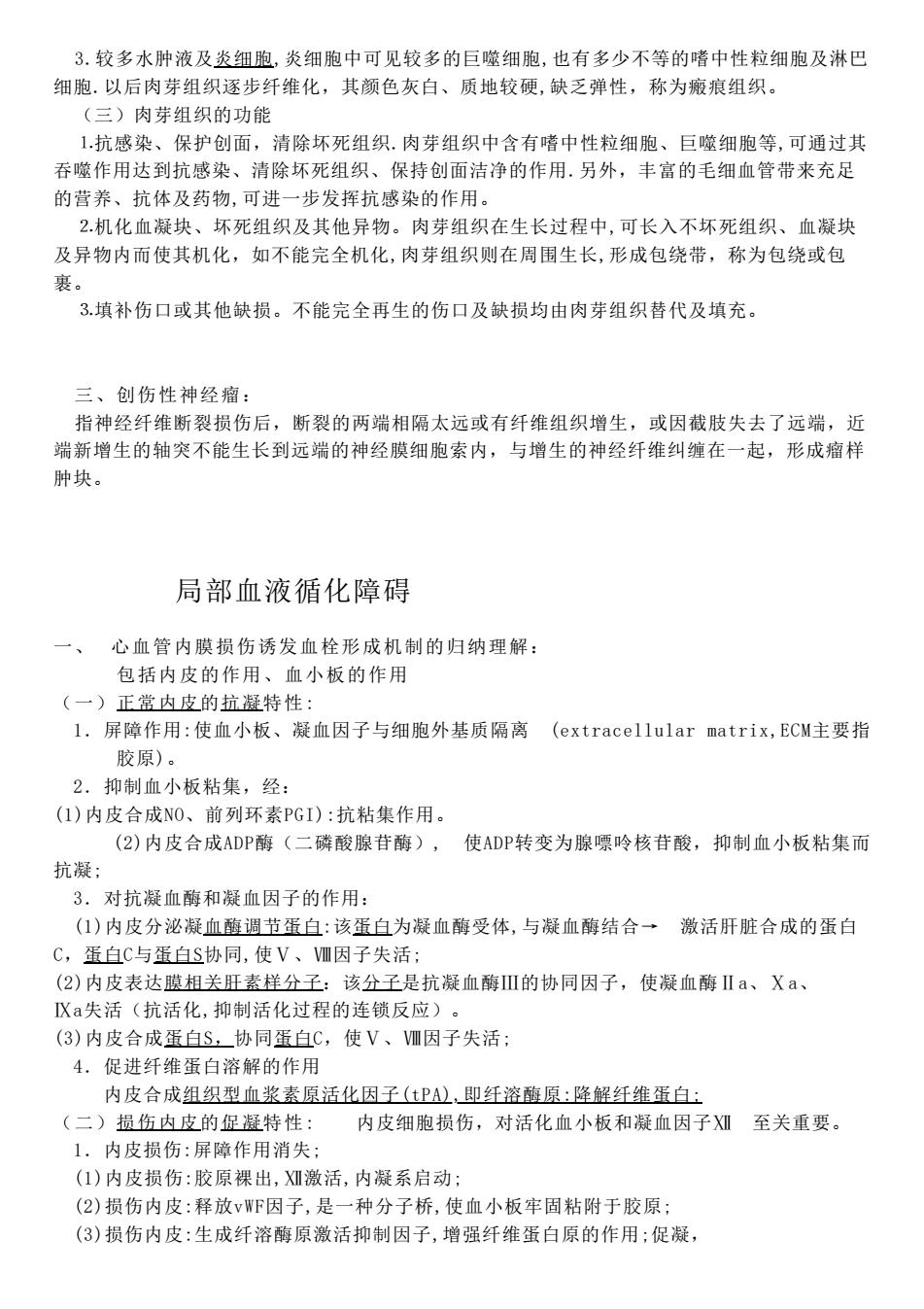

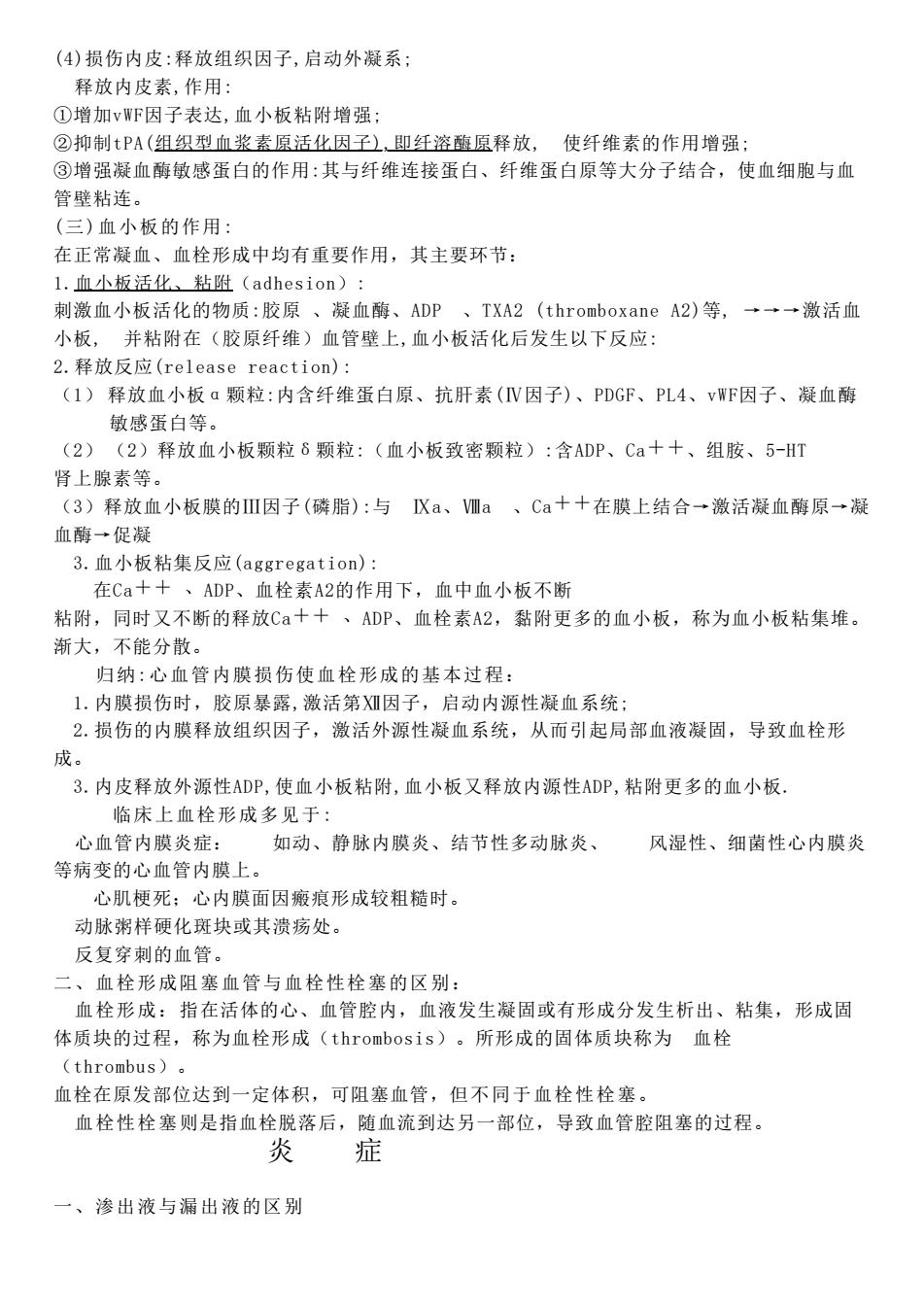

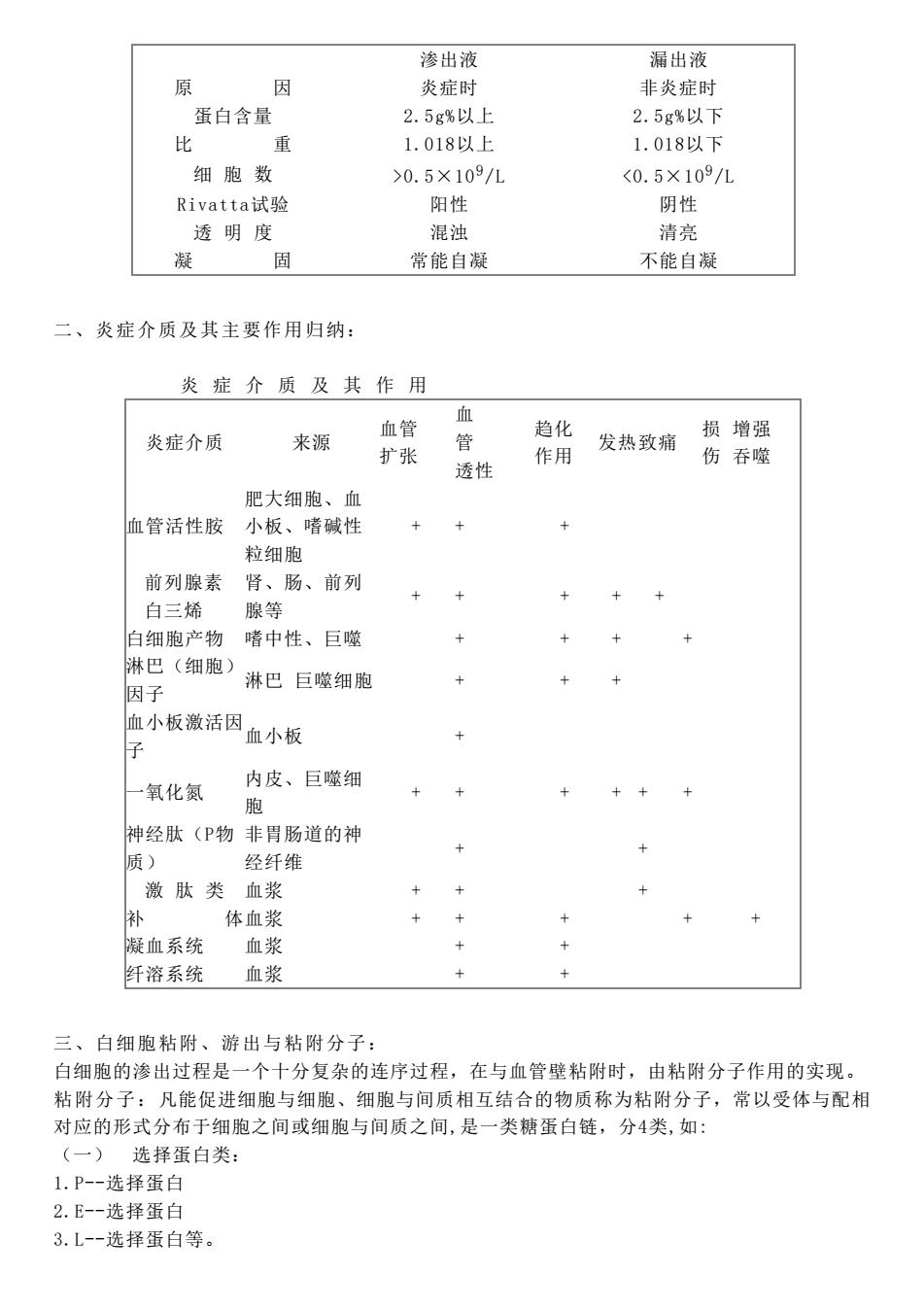

渗出液 漏出液 原 炎症时 非炎症时 蛋白含品 2.5g%以上 2.5g%以下 比 1.018以上 1.018以下 细胞数 >0.5×109/几 <0.5×109/L Rivatta试验 阳性 阴性 透明度 混浊 清亮 常能自凝 不能自凝 二、炎症介质及其主要作用归纳: 炎症介质及其作用 f血 炎症介质 来源 血管 趋化 发热致痛 损增强 扩张 透性 作用 伤吞噬 肥大细胞、血 血管活性胺小板、嗜碱性 粒细胞 前列腺素肾、肠、前列 白三烯 腺等 白细胞产物嗜中性、巨噬 林巴(细胞) 因 淋巴巨噬细胞 血小板激活因血小板 一氧化氮 内皮、巨噬细 神经肽(P物非胃肠道的神 质) 经纤维 激肽类血浆 体血浆 凝血系统 血浆 纤溶系统 血浆 三、白细胞粘附、游出与粘附分子: 白细胞的渗出过程是一个十分复杂的连序过程,在与血管壁粘附时,由粘附分子作用的实现。 粘附分子:凡能促进细胞与细胞、细胞与间质相互结合的物质称为粘附分子,常以受体与配相 对应的形式分布于细胞之间或细胞与间质之间,是一类糖蛋白链,分4类,如: (一)选择蛋白类: 1.P-选择蛋白 2.E-选择蛋白 3.L-选择蛋白等

渗出液 漏出液 原 因 炎症时 非炎症时 蛋白含量 2.5g%以上 2.5g%以下 比 重 1.018以上 1.018以下 细 胞 数 >0.5×10 9/L <0.5×10 9/L Rivatta试验 阳性 阴性 透 明 度 混浊 清亮 凝 固 常能自凝 不能自凝 二、炎症介质及其主要作用归纳: 炎 症 介 质 及 其 作 用 炎症介质 来源 血管 扩张 血 管 透性 趋化 作用 发热致痛 损 伤 增强 吞噬 血管活性胺 肥大细胞、血 小板、嗜碱性 粒细胞 + + + 前列腺素 白三烯 肾、肠、前列 腺等 + + + + + 白细胞产物 嗜中性、巨噬 + + + + 淋巴(细胞) 因子 淋巴 巨噬细胞 + + + 血小板激活因 子 血小板 + 一氧化氮 内皮、巨噬细 胞 + + + + + + 神经肽(P物 质) 非胃肠道的神 经纤维 + + 激 肽 类 血浆 + + + 补 体血浆 + + + + + 凝血系统 血浆 + + 纤溶系统 血浆 + + 三、白细胞粘附、游出与粘附分子: 白细胞的渗出过程是一个十分复杂的连序过程,在与血管壁粘附时,由粘附分子作用的实现。 粘附分子:凡能促进细胞与细胞、细胞与间质相互结合的物质称为粘附分子,常以受体与配相 对应的形式分布于细胞之间或细胞与间质之间,是一类糖蛋白链,分4类,如: (一) 选择蛋白类: 1.P-选择蛋白 2.E-选择蛋白 3.L-选择蛋白等