弗洛伊德与路易斯的终极之问 2013-11-23临风jingjie 终极之问 永恒、爱、性、快乐 C.S.路易斯“对辩"弗洛伊德 《境界》独立出品 编者按:11月22日是英国著名基督徒作家、护教家C.S.路易斯去世50周年。 《境界》特编发专题以示纪念。在与20世纪最著名的心理学家弗洛伊德比较中, 路易斯面对永恒、爱、性与快乐、苦难等终极问题的追寻与体验中,让我们屏 息感受,这颗独特的心灵被信仰的力量引领而迸发的光辉。 @这是30多年来哈佛最叫座课程之一。不仅两大师名声显赫,更因触动人类最 深处神经。哈佛学生也要追问:人生的意义何在?内心的空洞,何以满足?爱 与性的挣扎何解?如何面对品格中的缺陷?苦难至极,何以安慰? @“任何的爱都会使我们容易受伤,甚至破碎。只有最硬的心,最冷的心,在棺 墓里面,才不会受伤。那种想要保护自己,不致于被爱伤害的作法,并不是从 上帝来的。所以,想要逃避因爱而带来的伤害,并不能让我们更靠近上帝。我 们应当除去一切盔甲,去承受伤害,并把伤害交托给上帝。如果我们的心因此 而破碎,如果这是上帝所定的路,那就让它破碎吧!

弗洛伊德与路易斯的终极之问 2013-11-23 临风 ijingjie 《境界》独立出品 编者按:11 月 22 日是英国著名基督徒作家、护教家 C.S.路易斯去世 50 周年。 《境界》特编发专题以示纪念。在与 20 世纪最著名的心理学家弗洛伊德比较中, 路易斯面对永恒、爱、性与快乐、苦难等终极问题的追寻与体验中,让我们屏 息感受,这颗独特的心灵被信仰的力量引领而迸发的光辉。 @这是 30 多年来哈佛最叫座课程之一。不仅两大师名声显赫,更因触动人类最 深处神经。哈佛学生也要追问:人生的意义何在?内心的空洞,何以满足?爱 与性的挣扎何解?如何面对品格中的缺陷?苦难至极,何以安慰? @“任何的爱都会使我们容易受伤,甚至破碎。只有最硬的心,最冷的心,在棺 墓里面,才不会受伤。那种想要保护自己,不致于被爱伤害的作法,并不是从 上帝来的。所以,想要逃避因爱而带来的伤害,并不能让我们更靠近上帝。我 们应当除去一切盔甲,去承受伤害,并把伤害交托给上帝。如果我们的心因此 而破碎,如果这是上帝所定的路,那就让它破碎吧!

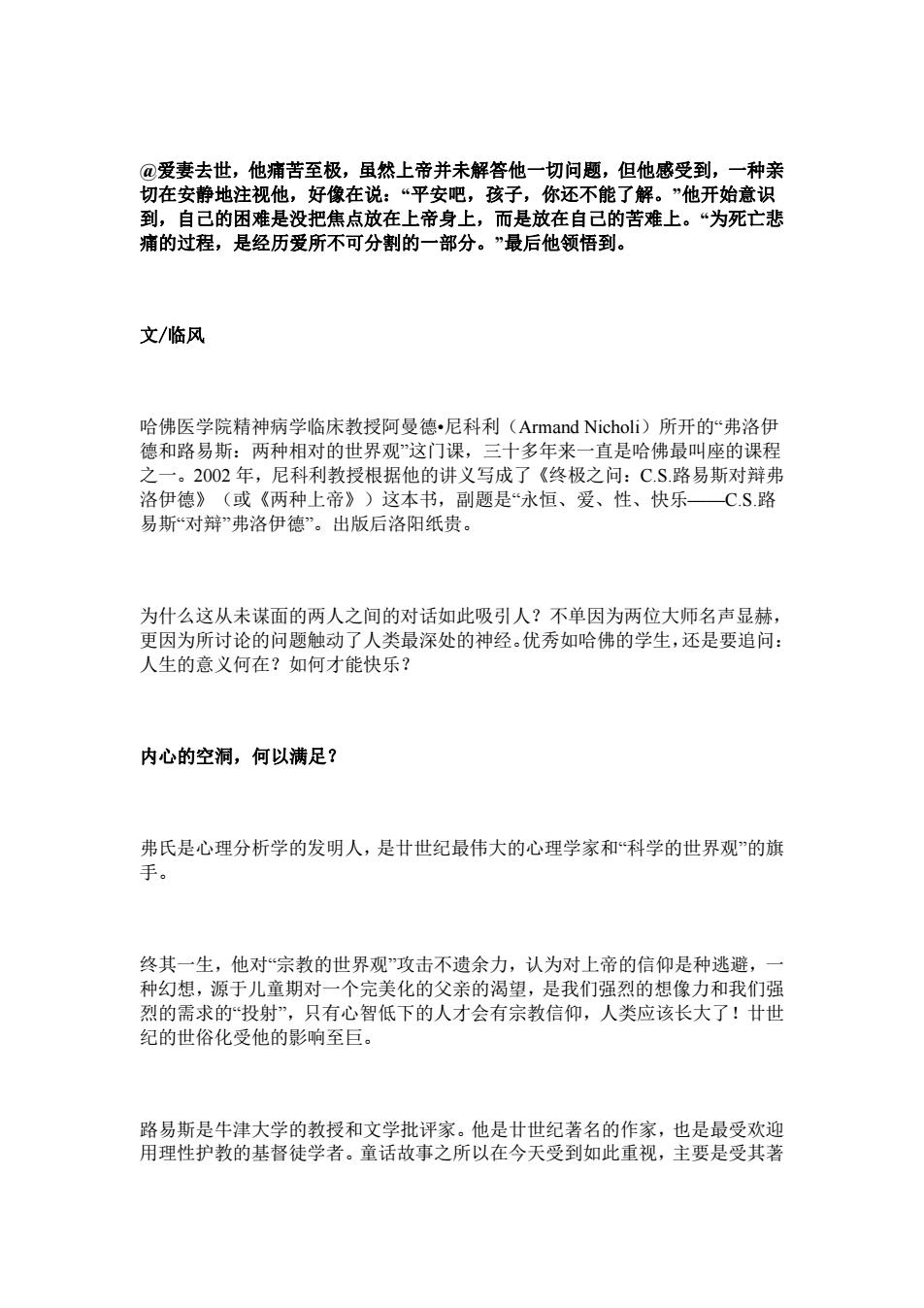

@爱妻去世,他痛苦至极,虽然上帝并未解答他一切问题,但他感受到,一种亲 切在安静地注视他,好像在说:“平安吧,孩子,你还不能了解。”他开始意识 到,自己的困难是没把焦点放在上帝身上,而是放在自己的苦难上。“为死亡悲 痛的过程,是经历爱所不可分割的一部分。”最后他领悟到。 文/临风 哈佛医学院精神病学临床教授阿曼德·尼科利(Armand Nicholi)所开的“弗洛伊 德和路易斯:两种相对的世界观”这门课,三十多年来一直是哈佛最叫座的课程 之一。2002年,尼科利教授根据他的讲义写成了《终极之问:C.S.路易斯对辩弗 洛伊德》(或《两种上帝》)这本书,副题是“永恒、爱、性、快乐CS路 易斯“对辩”弗洛伊德”。出版后洛阳纸贵。 为什么这从未谋面的两人之间的对话如此吸引人?不单因为两位大师名声显赫, 更因为所讨论的问题触动了人类最深处的神经。优秀如哈佛的学生,还是要追问: 人生的意义何在?如何才能快乐? 内心的空洞,何以满足? 弗氏是心理分析学的发明人,是廿世纪最伟大的心理学家和“科学的世界观”的旗 手。 终其一生,他对“宗教的世界观”攻击不遗余力,认为对上帝的信仰是种逃避, 种幻想,源于儿童期对一个完美化的父亲的渴望,是我们强烈的想像力和我们强 烈的需求的“投射”,只有心智低下的人才会有宗教信仰,人类应该长大了!廿世 纪的世俗化受他的影响至巨。 路易斯是牛津大学的教授和文学批评家。他是廿世纪著名的作家,也是最受欢迎 用理性护教的基督徒学者。童话故事之所以在今天受到如此重视,主要是受其著

@爱妻去世,他痛苦至极,虽然上帝并未解答他一切问题,但他感受到,一种亲 切在安静地注视他,好像在说:“平安吧,孩子,你还不能了解。”他开始意识 到,自己的困难是没把焦点放在上帝身上,而是放在自己的苦难上。“为死亡悲 痛的过程,是经历爱所不可分割的一部分。”最后他领悟到。 文/临风 哈佛医学院精神病学临床教授阿曼德•尼科利(Armand Nicholi)所开的“弗洛伊 德和路易斯:两种相对的世界观”这门课,三十多年来一直是哈佛最叫座的课程 之一。2002 年,尼科利教授根据他的讲义写成了《终极之问:C.S.路易斯对辩弗 洛伊德》(或《两种上帝》)这本书,副题是“永恒、爱、性、快乐——C.S.路 易斯“对辩”弗洛伊德”。出版后洛阳纸贵。 为什么这从未谋面的两人之间的对话如此吸引人?不单因为两位大师名声显赫, 更因为所讨论的问题触动了人类最深处的神经。优秀如哈佛的学生,还是要追问: 人生的意义何在?如何才能快乐? 内心的空洞,何以满足? 弗氏是心理分析学的发明人,是廿世纪最伟大的心理学家和“科学的世界观”的旗 手。 终其一生,他对“宗教的世界观”攻击不遗余力,认为对上帝的信仰是种逃避,一 种幻想,源于儿童期对一个完美化的父亲的渴望,是我们强烈的想像力和我们强 烈的需求的“投射”,只有心智低下的人才会有宗教信仰,人类应该长大了!廿世 纪的世俗化受他的影响至巨。 路易斯是牛津大学的教授和文学批评家。他是廿世纪著名的作家,也是最受欢迎 用理性护教的基督徒学者。童话故事之所以在今天受到如此重视,主要是受其著

作影响。在二次大战时,仅次于邱吉尔首相,他是大英广播公司上最熟悉的声音, 是黑暗中安定人心的力量。 但路氏从小却是坚决的无神论者。他比弗洛伊德小40岁,青年时期他对弗氏所 提出来的质疑也曾作过深度的思考。 在牛津教学时,他想起童年以来屡次莫名的体会,那种彷佛进入另一层境界的渴 望,他称之为“喜乐”。他隐约体会这种喜乐不同于幸福感或愉快的情绪,它带给 人心的抚慰不是因为拥有什么,而是因为渴盼什么。 此时,他读到切斯特顿的《永远的人》,终于做出“有神的结论。他告诉人说: “我独自一人坐在抹大拉学院的房间里,夜复一夜,每当心思从工作上移开,我 总是非常不情愿地感受到造物主的逼近,那么坚定。最叫我担心的事终于发生了, 在1929年的一个晚上,我降服下来,承认上帝的存在,并且跪下来祷告。那时 的我,可能是全英国最沮丧、最不情愿的信徒了。” 就这样,他成为了一个有神论者,但还不是基督徒。经过好几月摸索,总不能跨 出信心的一步。1931年秋天,他有一次与两位同事共进晚餐(其中一位是《魔 戒三部曲》的作者托尔金),讨论到神话、幻想以及福音的可信性。饭后,他们 散步,继续讨论到清晨三时。这次的谈话对他影响至深,九天后,他接受了基督。 这个抉择完全改变了他的世界观,他的人生和他的写作。 路氏认为,人若不认识狼狈不堪,就不能了解圣经。安慰是没有办法追求的。人 们若是追寻真理,他们或许能够得到安慰。但是如果人们寻找安慰,他们既找不 到安慰,也找不到真理。 在路氏的体验中,要活出基督教的世界观是痛苦的。要我们把经年累月以自我为 中心的个人意志交付出去,就像一种死亡,这绝不会是人们的愿望

作影响。在二次大战时,仅次于邱吉尔首相,他是大英广播公司上最熟悉的声音, 是黑暗中安定人心的力量。 但路氏从小却是坚决的无神论者。他比弗洛伊德小 40 岁,青年时期他对弗氏所 提出来的质疑也曾作过深度的思考。 在牛津教学时,他想起童年以来屡次莫名的体会,那种彷佛进入另一层境界的渴 望,他称之为“喜乐”。他隐约体会这种喜乐不同于幸福感或愉快的情绪,它带给 人心的抚慰不是因为拥有什么,而是因为渴盼什么。 此时,他读到切斯特顿的《永远的人》,终于做出“有神”的结论。他告诉人说: “我独自一人坐在抹大拉学院的房间里,夜复一夜,每当心思从工作上移开,我 总是非常不情愿地感受到造物主的逼近,那么坚定。最叫我担心的事终于发生了, 在 1929 年的一个晚上,我降服下来,承认上帝的存在,并且跪下来祷告。那时 的我,可能是全英国最沮丧、最不情愿的信徒了。” 就这样,他成为了一个有神论者,但还不是基督徒。经过好几月摸索,总不能跨 出信心的一步。1931 年秋天,他有一次与两位同事共进晚餐(其中一位是《魔 戒三部曲》的作者托尔金),讨论到神话、幻想以及福音的可信性。饭后,他们 散步,继续讨论到清晨三时。这次的谈话对他影响至深,九天后,他接受了基督。 这个抉择完全改变了他的世界观,他的人生和他的写作。 路氏认为,人若不认识狼狈不堪,就不能了解圣经。安慰是没有办法追求的。人 们若是追寻真理,他们或许能够得到安慰。但是如果人们寻找安慰,他们既找不 到安慰,也找不到真理。 在路氏的体验中,要活出基督教的世界观是痛苦的。要我们把经年累月以自我为 中心的个人意志交付出去,就像一种死亡,这绝不会是人们的愿望

弗氏与路氏对自己的父亲都有很不愉快的回忆。弗氏从临床经验中做出结论,说 一般人对自己的父亲都有双重情结,正反两面的强烈情绪同时存在。 路氏则因此说,既然是双重情结,那么希望上帝存在的愿望,岂不是与希望上帝 不存在的愿望同样真实吗?有愿望的这个现实,并不能证明被愿望的对像不真。 相反,它可能更接近真实。他举例说,我们有食、色的本能欲望,而食物和性正 是确实存在的。 “如果在我内心有一种欲望,这世界任何东西都无法满足,我可能是为着另一个 世界而造的,并不证明整个宇宙是一个骗局。”路易斯说。 弗氏把这种更深的欲望与他幼年时与父亲在林中散步,想要拥抱大自然的心境相 比。他描写自己一生都在追寻这种感受,但总是不得其门而入。 早年,当弗氏在维也纳大学求学时,受教著名哲学家弗朗兹·布伦塔诺(Franz Brentano)。他原是天主教神父,为反对教皇无误论而还俗。弗氏非常佩服这位 为人正派、富于想像力的老师,而且他有神论的论点,叫弗氏无法反驳,使他几 乎承认有神。 但他一生总被这个“幼稚”的渴望缠扰。弗氏的女儿说,父亲给好友的信件中充满 了这些字眼:“靠着上帝的帮助”,“若上帝许可”,“良善的主”,“交在主的手中”, 科学似乎要求上帝存在”,“上帝的审判”,“我秘密的祷告”。 世界观对人影响深远。路氏信主后彻底改变,从一个忧郁、内向、悲观的人,转 变成一个开朗、外向的人。他的好友们描述他:“非常有乐趣,有机智,容易相 处,体谅人,对别人的福祉比对自己还关心。” 相对地,弗氏是个倔强的悲观派,作为一个强调人类尊严的人,他对人性的评价 却非常的低。他有一次写信给一位朋友说:“依我看,不论人们对伦理的看法如 何,他们大多数是垃圾

弗氏与路氏对自己的父亲都有很不愉快的回忆。弗氏从临床经验中做出结论,说 一般人对自己的父亲都有双重情结,正反两面的强烈情绪同时存在。 路氏则因此说,既然是双重情结,那么希望上帝存在的愿望,岂不是与希望上帝 不存在的愿望同样真实吗?有愿望的这个现实,并不能证明被愿望的对像不真。 相反,它可能更接近真实。他举例说,我们有食、色的本能欲望,而食物和性正 是确实存在的。 “如果在我内心有一种欲望,这世界任何东西都无法满足,我可能是为着另一个 世界而造的,并不证明整个宇宙是一个骗局。”路易斯说。 弗氏把这种更深的欲望与他幼年时与父亲在林中散步,想要拥抱大自然的心境相 比。他描写自己一生都在追寻这种感受,但总是不得其门而入。 早年,当弗氏在维也纳大学求学时,受教著名哲学家弗朗兹·布伦塔诺(Franz Brentano)。他原是天主教神父,为反对教皇无误论而还俗。弗氏非常佩服这位 为人正派、富于想像力的老师,而且他有神论的论点,叫弗氏无法反驳,使他几 乎承认有神。 但他一生总被这个“幼稚”的渴望缠扰。弗氏的女儿说,父亲给好友的信件中充满 了这些字眼:“靠着上帝的帮助”,“若上帝许可”,“良善的主”,“交在主的手中”, “科学似乎要求上帝存在”,“上帝的审判”,“我秘密的祷告”。 世界观对人影响深远。路氏信主后彻底改变,从一个忧郁、内向、悲观的人,转 变成一个开朗、外向的人。他的好友们描述他:“非常有乐趣,有机智,容易相 处,体谅人,对别人的福祉比对自己还关心。” 相对地,弗氏是个倔强的悲观派,作为一个强调人类尊严的人,他对人性的评价 却非常的低。他有一次写信给一位朋友说:“依我看,不论人们对伦理的看法如 何,他们大多数是垃圾

爱与性的挣扎何解? 弗氏被奉为鼓励性开放的鼻祖和性心理的权威。从无神论的世界观出发,他眼中 的人是纯生物性的。他把人类一切形式的“爱”,都看作“性爱”的表现,“情爱与 “毁灭本能”,是人类仅有的两种本能。性爱的冲动,是人类交往的基本动力。 不仅如此,弗氏还认为性欲的冲动”包括友情与亲情。他甚至认为人类的性生 活”始于新生儿并逐期发展。这学说,当时连医学界都没法接受。 但他无论对自己或教导孩子,却遵照传统道德标准。他认为女人不必在外抛头露 脸,夫妇间的性关系是为要繁殖后代,否则,就是不正常的。他在三十多岁,有 第六个孩子后,就与妻子停止了性关系。 路氏不同意弗氏的爱观,认为它过分简化,他把“爱分为四类:亲情、友情、情 爱和圣爱。 有人说:“世上最接近上帝的爱就是母爱。”但路氏并不同意,他把爱的性质分作 两类:“施予爱”和“需求爱”。我们常把父母的爱,归类于“施予爱”,而孩子对父 母亲的爱,则是“需求爱”。但“需求”与“被需求”两者,其实相互依存。世上的 施予者,不但常“被需要”,也常有操纵、控制被爱者的欲望,甚至连“自我牺牲” 都可能是一种控制手段。 路氏指出,友情不建立在“需求”的基础上,更富有“灵性”。但朋友圈也容易形成 私党,促成圈内人的骄傲和优越感),对圈外人的排斥。这个圈子容易彼此影响, 加强共同点,使好的更好,也使坏的更坏。 情爱包含性爱,但性爱不是情爱,甚至可以有性而无情。他用英国人的幽默说, 一个好色的男人,所要的并不是一个女人,女人不过正好是满足他欲望的工具罢 了

爱与性的挣扎何解? 弗氏被奉为鼓励性开放的鼻祖和性心理的权威。从无神论的世界观出发,他眼中 的人是纯生物性的。他把人类一切形式的“爱”,都看作“性爱”的表现,“情爱”与 “毁灭本能”,是人类仅有的两种本能。性爱的冲动,是人类交往的基本动力。 不仅如此,弗氏还认为“性欲的冲动”包括友情与亲情。他甚至认为人类的“性生 活”始于新生儿并逐期发展。这学说,当时连医学界都没法接受。 但他无论对自己或教导孩子,却遵照传统道德标准。他认为女人不必在外抛头露 脸,夫妇间的性关系是为要繁殖后代,否则,就是不正常的。他在三十多岁,有 第六个孩子后,就与妻子停止了性关系。 路氏不同意弗氏的爱观,认为它过分简化,他把“爱”分为四类:亲情、友情、情 爱和圣爱。 有人说:“世上最接近上帝的爱就是母爱。”但路氏并不同意,他把爱的性质分作 两类:“施予爱”和“需求爱”。我们常把父母的爱,归类于“施予爱”,而孩子对父 母亲的爱,则是“需求爱”。但“需求”与 “被需求”两者,其实相互依存。世上的 施予者,不但常“被需要”,也常有操纵、控制被爱者的欲望,甚至连“自我牺牲” 都可能是一种控制手段。 路氏指出,友情不建立在“需求”的基础上,更富有“灵性”。但朋友圈也容易形成 私党,促成圈内人的骄傲和优越感),对圈外人的排斥。这个圈子容易彼此影响, 加强共同点,使好的更好,也使坏的更坏。 情爱包含性爱,但性爱不是情爱,甚至可以有性而无情。他用英国人的幽默说, 一个好色的男人,所要的并不是一个女人,女人不过正好是满足他欲望的工具罢 了