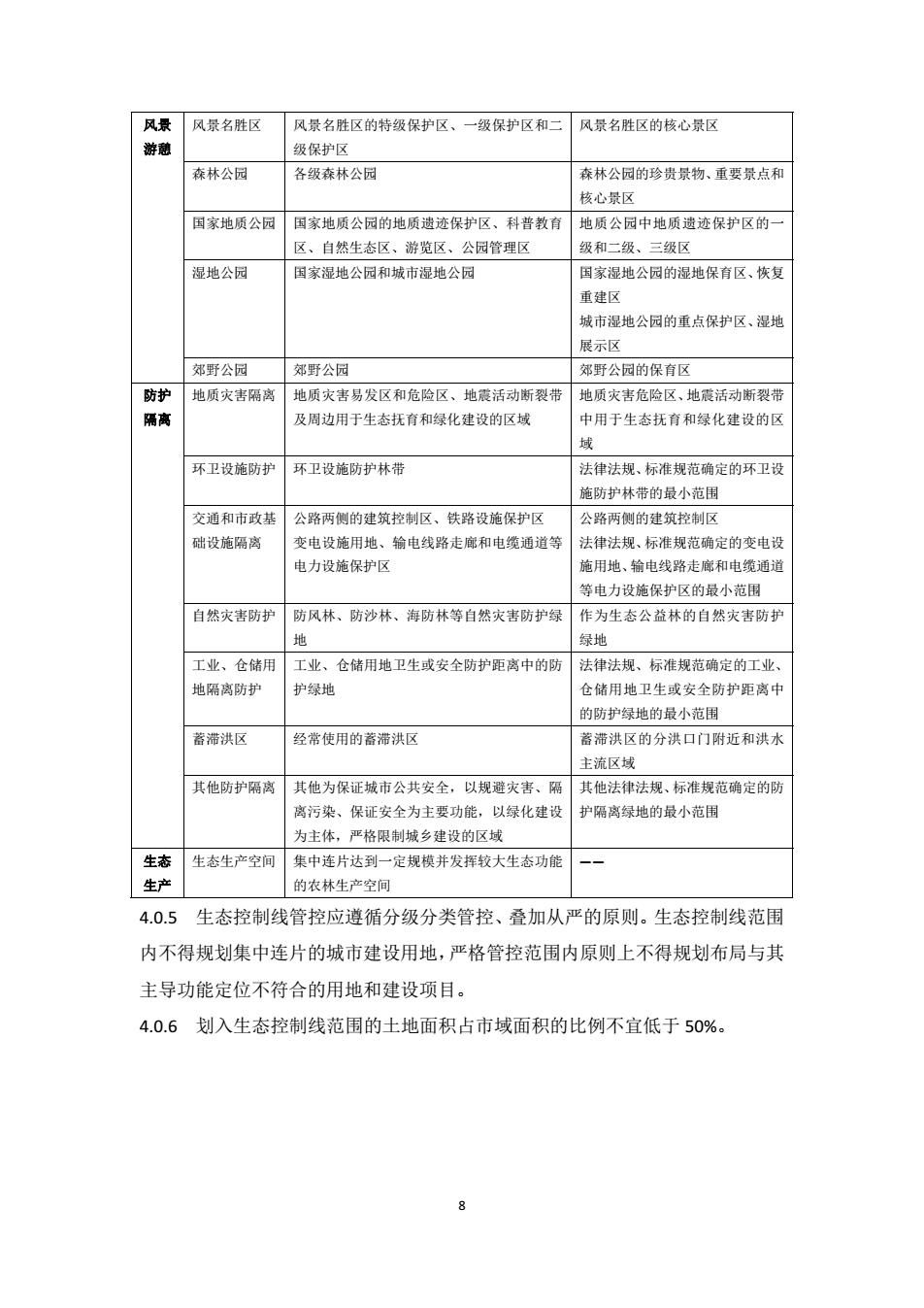

风景 风景名胜区 风景名胜区的特级保护区、一级保护区和二 风景名胜区的核心景区 游憩 级保护区 森林公园 各级森林公园 森林公园的珍贵景物、重要景点和 核心景区 国家地质公园 国家地质公园的地质遗迹保护区、科普教育 地质公园中地质遗迹保护区的一 区、自然生态区、游览区、公园管理区 级和二级、三级区 湿地公园 国家湿地公园和城市湿地公园 国家湿地公园的湿地保育区、恢复 重建区 城市湿地公园的重点保护区、湿地 展示区 郊野公园 郊野公园 郊野公园的保育区 防护 地质灾害隔离 地质灾害易发区和危险区、地震活动断裂带 地质灾害危险区、地震活动断裂带 隔离 及周边用于生态抚育和绿化建设的区域 中用于生态抚育和绿化建设的区 域 环卫设施防护 环卫设施防护林带 法律法规、标准规范确定的环卫设 施防护林带的最小范围 交通和市政基 公路两侧的建筑控制区、铁路设施保护区 公路两侧的建筑控制区 础设施隔离 变电设施用地、输电线路走廊和电缆通道等 法律法规、标准规范确定的变电设 电力设施保护区 施用地、输电线路走廊和电缆通道 等电力设施保护区的最小范围 自然灾害防护 防风林、防沙林、海防林等自然灾害防护绿 作为生态公益林的自然灾害防护 地 绿地 工业、仓储用 工业、仓储用地卫生或安全防护距离中的防 法律法规、标准规范确定的工业、 地隔离防护 护绿地 仓储用地卫生或安全防护距离中 的防护绿地的最小范围 蓄滞洪区 经常使用的蓄滞洪区 蓄滞洪区的分洪口门附近和洪水 主流区域 其他防护隔离 其他为保证城市公共安全,以规避灾害、隔 其他法律法规、标准规范确定的防 离污染、保证安全为主要功能,以绿化建设 护隔离绿地的最小范围 为主体,严格限制城乡建设的区域 生态 生态生产空间 集中连片达到一定规模并发挥较大生态功能 生产 的农林生产空间 4.0.5 生态控制线管控应遵循分级分类管控、叠加从严的原则。生态控制线范围 内不得规划集中连片的城市建设用地,严格管控范围内原则上不得规划布局与其 主导功能定位不符合的用地和建设项目。 4.0.6划入生态控制线范围的土地面积占市域面积的比例不宜低于50%

8 风景 游憩 风景名胜区 风景名胜区的特级保护区、一级保护区和二 级保护区 风景名胜区的核心景区 森林公园 各级森林公园 森林公园的珍贵景物、重要景点和 核心景区 国家地质公园 国家地质公园的地质遗迹保护区、科普教育 区、自然生态区、游览区、公园管理区 地质公园中地质遗迹保护区的一 级和二级、三级区 湿地公园 国家湿地公园和城市湿地公园 国家湿地公园的湿地保育区、恢复 重建区 城市湿地公园的重点保护区、湿地 展示区 郊野公园 郊野公园 郊野公园的保育区 防护 隔离 地质灾害隔离 地质灾害易发区和危险区、地震活动断裂带 及周边用于生态抚育和绿化建设的区域 地质灾害危险区、地震活动断裂带 中用于生态抚育和绿化建设的区 域 环卫设施防护 环卫设施防护林带 法律法规、标准规范确定的环卫设 施防护林带的最小范围 交通和市政基 础设施隔离 公路两侧的建筑控制区、铁路设施保护区 变电设施用地、输电线路走廊和电缆通道等 电力设施保护区 公路两侧的建筑控制区 法律法规、标准规范确定的变电设 施用地、输电线路走廊和电缆通道 等电力设施保护区的最小范围 自然灾害防护 防风林、防沙林、海防林等自然灾害防护绿 地 作为生态公益林的自然灾害防护 绿地 工业、仓储用 地隔离防护 工业、仓储用地卫生或安全防护距离中的防 护绿地 法律法规、标准规范确定的工业、 仓储用地卫生或安全防护距离中 的防护绿地的最小范围 蓄滞洪区 经常使用的蓄滞洪区 蓄滞洪区的分洪口门附近和洪水 主流区域 其他防护隔离 其他为保证城市公共安全,以规避灾害、隔 离污染、保证安全为主要功能,以绿化建设 为主体,严格限制城乡建设的区域 其他法律法规、标准规范确定的防 护隔离绿地的最小范围 生态 生产 生态生产空间 集中连片达到一定规模并发挥较大生态功能 的农林生产空间 —— 4.0.5 生态控制线管控应遵循分级分类管控、叠加从严的原则。生态控制线范围 内不得规划集中连片的城市建设用地,严格管控范围内原则上不得规划布局与其 主导功能定位不符合的用地和建设项目。 4.0.6 划入生态控制线范围的土地面积占市域面积的比例不宜低于 50%

5规划区绿地系统规划 5.0.1规划区绿地系统规划应明确规划区绿地系统的布局,构建风景游憩体系, 布置主要风景游憩绿地和绿廊、绿道:可提出生态空间的管控要求,提出规划区 内城市及建制镇的绿地系统建设目标、主要指标和发展指引。 5.0.2规划区绿地系统规划应遵循以下原则: 1生态优先原则:应有利于维护自然生态过程,有利于自然生境与生物多样 性保护,维护区域生态安全,修复利用破损山地边坡、垃圾填埋场、塌陷区、采 空区等: 2因地制宜原则:应依托自然山水格局,突出地域性文化特征,保护与合理 利用自然景观与历史文化资源,统筹安排绿地布局。 3结构优化原则:应注重规划区绿地系统的整体性与连续性,构建规划区绿 地生态网络,优化规划区空间布局,保障城市生态安全,与城市绿地共同构建生 态安全格局: 4功能主导原则:应确定规划区绿地系统生态保育、风景游憩、设施防护功 能,分类指引建设管控: 5.0.3城市规划区范围内风景名胜区、郊野公园、森林公园、湿地公园等规划风 景游憩绿地的指标不应低于10m升人。 5.0.4绿道体系规划应依托山水和道路布局,整合各种自然和人文资源,串联风 景名胜区、郊野公园、森林公园、湿地公园以及各类公园绿地和广场用地,连通 旅游度假区、农业观光区、历史文化名镇名村、特色乡村等各类游憩资源,形成 供市民休闲、游憩、健身、出行的城乡绿色游憩慢行网络体系。 9

9 5 规划区绿地系统规划 5.0.1 规划区绿地系统规划应明确规划区绿地系统的布局,构建风景游憩体系, 布置主要风景游憩绿地和绿廊、绿道;可提出生态空间的管控要求,提出规划区 内城市及建制镇的绿地系统建设目标、主要指标和发展指引。 5.0.2 规划区绿地系统规划应遵循以下原则: 1 生态优先原则:应有利于维护自然生态过程,有利于自然生境与生物多样 性保护,维护区域生态安全,修复利用破损山地边坡、垃圾填埋场、塌陷区、采 空区等; 2 因地制宜原则:应依托自然山水格局,突出地域性文化特征,保护与合理 利用自然景观与历史文化资源,统筹安排绿地布局。 3 结构优化原则:应注重规划区绿地系统的整体性与连续性,构建规划区绿 地生态网络,优化规划区空间布局,保障城市生态安全,与城市绿地共同构建生 态安全格局; 4 功能主导原则:应确定规划区绿地系统生态保育、风景游憩、设施防护功 能,分类指引建设管控; 5.0.3 城市规划区范围内风景名胜区、郊野公园、森林公园、湿地公园等规划风 景游憩绿地的指标不应低于 10 m²/人。 5.0.4 绿道体系规划应依托山水和道路布局,整合各种自然和人文资源,串联风 景名胜区、郊野公园、森林公园、湿地公园以及各类公园绿地和广场用地,连通 旅游度假区、农业观光区、历史文化名镇名村、特色乡村等各类游憩资源,形成 供市民休闲、游憩、健身、出行的城乡绿色游憩慢行网络体系

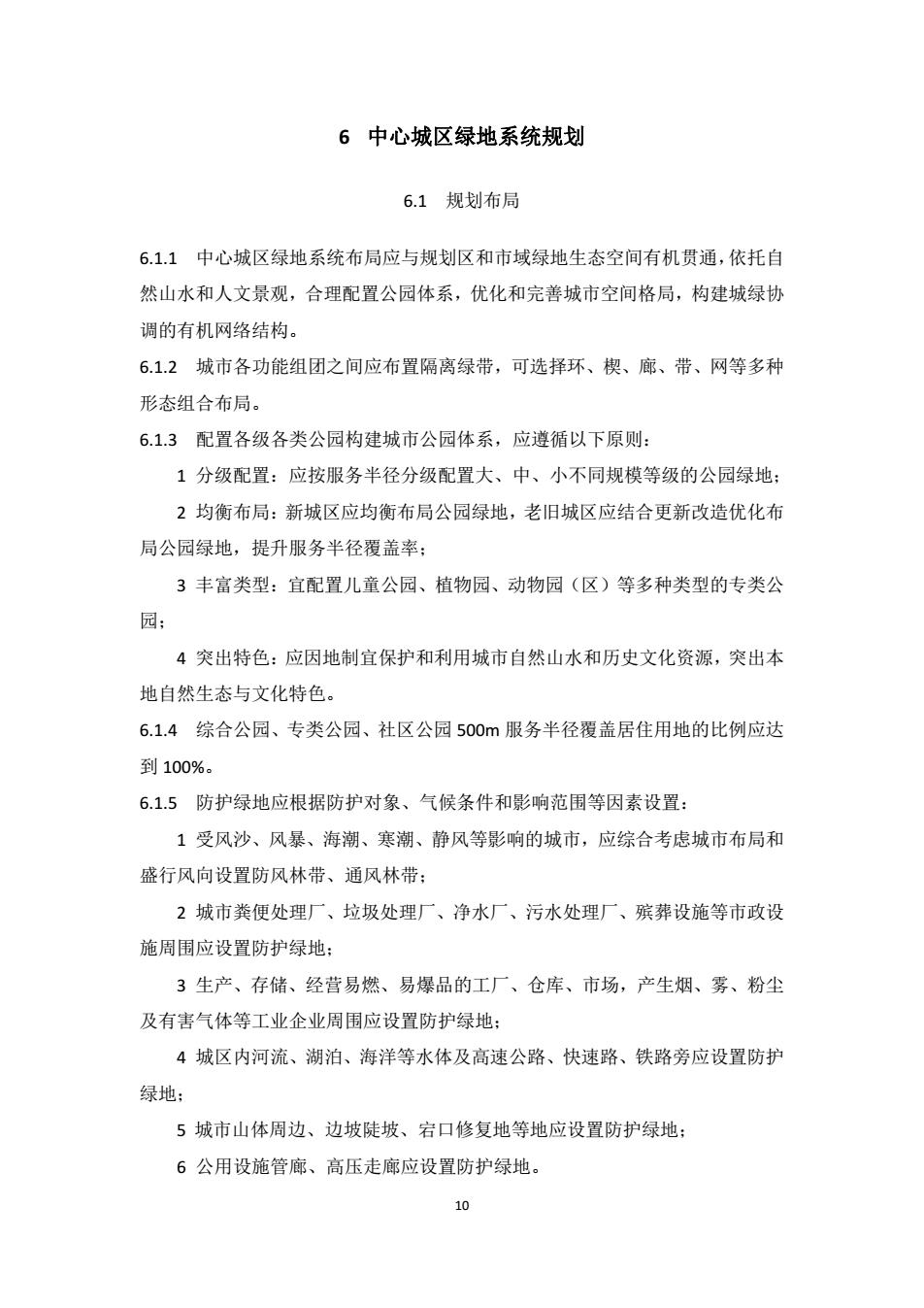

6中心城区绿地系统规划 6.1规划布局 6.1.1中心城区绿地系统布局应与规划区和市域绿地生态空间有机贯通,依托自 然山水和人文景观,合理配置公园体系,优化和完善城市空间格局,构建城绿协 调的有机网络结构。 6.1.2城市各功能组团之间应布置隔离绿带,可选择环、楔、廊、带、网等多种 形态组合布局。 6.1.3配置各级各类公园构建城市公园体系,应遵循以下原则: 1分级配置:应按服务半径分级配置大、中、小不同规模等级的公园绿地: 2均衡布局:新城区应均衡布局公园绿地,老旧城区应结合更新改造优化布 局公园绿地,提升服务半径覆盖率; 3丰富类型:宜配置儿童公园、植物园、动物园(区)等多种类型的专类公 园: 4突出特色:应因地制宜保护和利用城市自然山水和历史文化资源,突出本 地自然生态与文化特色。 6.1.4综合公园、专类公园、社区公园500m服务半径覆盖居住用地的比例应达 到100%。 6.1.5防护绿地应根据防护对象、气候条件和影响范围等因素设置: 1受风沙、风暴、海潮、寒潮、静风等影响的城市,应综合考虑城市布局和 盛行风向设置防风林带、通风林带: 2城市粪便处理厂、垃圾处理厂、净水厂、污水处理厂、殡葬设施等市政设 施周围应设置防护绿地: 3生产、存储、经营易燃、易爆品的工厂、仓库、市场,产生烟、雾、粉尘 及有害气体等工业企业周围应设置防护绿地: 4城区内河流、湖泊、海洋等水体及高速公路、快速路、铁路旁应设置防护 绿地: 5城市山体周边、边坡陡坡、宕口修复地等地应设置防护绿地: 6公用设施管廊、高压走廊应设置防护绿地。 10

10 6 中心城区绿地系统规划 6.1 规划布局 6.1.1 中心城区绿地系统布局应与规划区和市域绿地生态空间有机贯通,依托自 然山水和人文景观,合理配置公园体系,优化和完善城市空间格局,构建城绿协 调的有机网络结构。 6.1.2 城市各功能组团之间应布置隔离绿带,可选择环、楔、廊、带、网等多种 形态组合布局。 6.1.3 配置各级各类公园构建城市公园体系,应遵循以下原则: 1 分级配置:应按服务半径分级配置大、中、小不同规模等级的公园绿地; 2 均衡布局:新城区应均衡布局公园绿地,老旧城区应结合更新改造优化布 局公园绿地,提升服务半径覆盖率; 3 丰富类型:宜配置儿童公园、植物园、动物园(区)等多种类型的专类公 园; 4 突出特色:应因地制宜保护和利用城市自然山水和历史文化资源,突出本 地自然生态与文化特色。 6.1.4 综合公园、专类公园、社区公园 500m 服务半径覆盖居住用地的比例应达 到 100%。 6.1.5 防护绿地应根据防护对象、气候条件和影响范围等因素设置: 1 受风沙、风暴、海潮、寒潮、静风等影响的城市,应综合考虑城市布局和 盛行风向设置防风林带、通风林带; 2 城市粪便处理厂、垃圾处理厂、净水厂、污水处理厂、殡葬设施等市政设 施周围应设置防护绿地; 3 生产、存储、经营易燃、易爆品的工厂、仓库、市场,产生烟、雾、粉尘 及有害气体等工业企业周围应设置防护绿地; 4 城区内河流、湖泊、海洋等水体及高速公路、快速路、铁路旁应设置防护 绿地; 5 城市山体周边、边坡陡坡、宕口修复地等地应设置防护绿地; 6 公用设施管廊、高压走廊应设置防护绿地

6.2绿地指标及设置规定 6.2.1中心城区绿地统计应符合表6.2.1的规定: 表6.2.1中心城区绿地汇总表 绿地面积 占城市建设用地 人均绿地面积 序号 类别名称 (hm2) 比例 (m人) 现状 规划 现状 规划 现状 规划 G1 公园绿地 G11 综合公园 G12 社区公园 G13 专类公园 G14 游园 G2 防护绿地 G3 广场用地 合计 注:面积小于0.1hm2和宽度小于12m的游园不纳入统计 6.2.2规划人均绿地与广场用地面积不应小于12.0m4人,其中人均公园绿地面 积不应小于10.0m4人。 6.2.3中心城区绿地率规划指标不应小于31%,各城区绿地率规划最低值不应小 于25%。 6.2.4城市每万人规划拥有综合公园指数不应小于0.06。 6.2.5城市各城区规划人均公园绿地面积最低值不应小于7m2。 6.2.6公园绿地规划分级控制指标应与规划人均城市建设用地指标相匹配,并按 表6.2.6的规定进行控制。 表6.2.6公园绿地规划控制指标表(m21人) 规划人均城市建设用地 65.0-90.0 ≥90 人均综合公园 ≥3 24 人均社区公园 23 ≥4 人均游园 ≥1 21 6.2.7 分级配置综合公园、社区公园、游园参照表6.2.7的规定。 表6.2.7综合公园、社区公园和游园分级设置规定 类别 主要服务对象 适宜规模 服务半径 (hm2) (m) 设置要求 ≥50 >3000 每50万服务人口应设1个 综合公园 城市居民 20-<50 2000-3000 每20万服务人口应设不少于1个 10-<20 1200-2000 每10万服务人口应设不少于1个 社区公园 居住区居民 3-<10 800-1200 每35万服务人口应设不少于2个 1-<3 500-800 居住小区居民 0.5-<1 300-500 游园 每11.5万服务人口应设不少于3 居住小区老人和 儿童 0.1-<0.5 200-300 11

11 6.2 绿地指标及设置规定 6.2.1 中心城区绿地统计应符合表 6.2.1 的规定: 表 6.2.1 中心城区绿地汇总表 序号 类别名称 绿地面积 (hm²) 占城市建设用地 比例 人均绿地面积 (m²/人) 现状 规划 现状 规划 现状 规划 G1 公园绿地 G11 综合公园 G12 社区公园 G13 专类公园 G14 游园 G2 防护绿地 G3 广场用地 合计 注:面积小于 0.1hm²和宽度小于 12m 的游园不纳入统计 6.2.2 规划人均绿地与广场用地面积不应小于 12.0 m²/人,其中人均公园绿地面 积不应小于 10.0 m²/人。 6.2.3 中心城区绿地率规划指标不应小于 31%,各城区绿地率规划最低值不应小 于 25%。 6.2.4 城市每万人规划拥有综合公园指数不应小于 0.06。 6.2.5 城市各城区规划人均公园绿地面积最低值不应小于 7 m²。 6.2.6 公园绿地规划分级控制指标应与规划人均城市建设用地指标相匹配,并按 表 6.2.6 的规定进行控制。 表 6.2.6 公园绿地规划控制指标表 (m²/人) 规划人均城市建设用地 65.0—90.0 ≥90 人均综合公园 ≥3 ≥4 人均社区公园 ≥3 ≥4 人均游园 ≥1 ≥1 6.2.7 分级配置综合公园、社区公园、游园参照表 6.2.7 的规定。 表 6.2.7 综合公园、社区公园和游园分级设置规定 类别 主要服务对象 适宜规模 (hm²) 服务半径 (m) 设置要求 综合公园 城市居民 ≥50 >3000 每 50 万服务人口应设 1 个 20‐<50 2000‐3000 每 20 万服务人口应设不少于 1 个 10‐<20 1200‐2000 每 10 万服务人口应设不少于 1 个 社区公园 居住区居民 3‐<10 800‐1200 每 3~5 万服务人口应设不少于 2 个 1‐<3 500‐800 游园 居住小区居民 0.5‐<1 300‐500 每 1~1.5 万服务人口应设不少于 3 个 居住小区老人和 儿童 0.1‐<0.5 200‐300

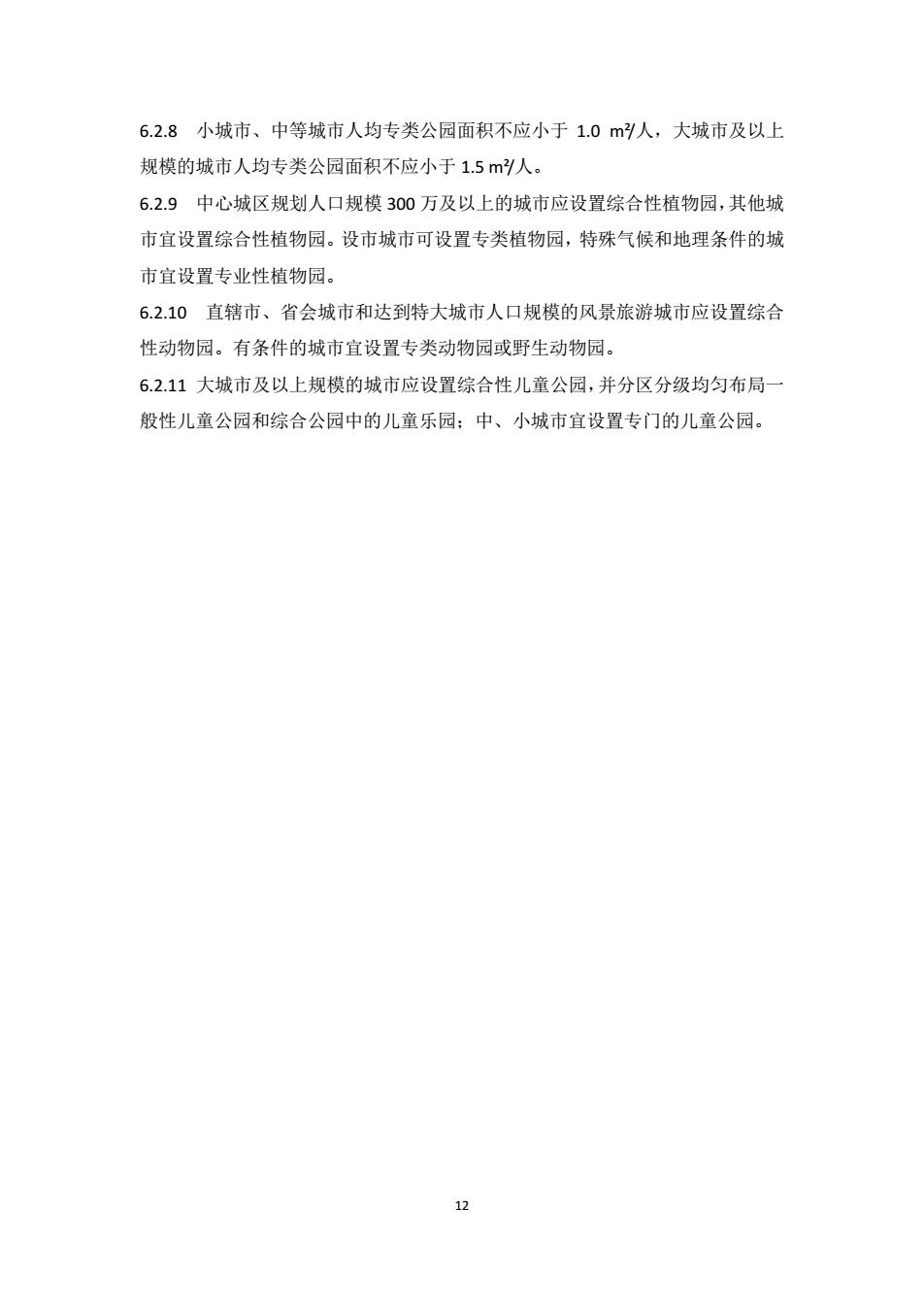

6.2.8小城市、中等城市人均专类公园面积不应小于1.0m4人,大城市及以上 规模的城市人均专类公园面积不应小于1.5m1人。 6.2.9中心城区规划人口规模300万及以上的城市应设置综合性植物园,其他城 市宜设置综合性植物园。设市城市可设置专类植物园,特殊气候和地理条件的城 市宜设置专业性植物园。 6.2.10直辖市、省会城市和达到特大城市人口规模的风景旅游城市应设置综合 性动物园。有条件的城市宜设置专类动物园或野生动物园。 6.2.11大城市及以上规模的城市应设置综合性儿童公园,并分区分级均匀布局一 般性儿童公园和综合公园中的儿童乐园:中、小城市宜设置专门的儿童公园。 2

12 6.2.8 小城市、中等城市人均专类公园面积不应小于 1.0 m²/人,大城市及以上 规模的城市人均专类公园面积不应小于 1.5 m²/人。 6.2.9 中心城区规划人口规模 300 万及以上的城市应设置综合性植物园,其他城 市宜设置综合性植物园。设市城市可设置专类植物园,特殊气候和地理条件的城 市宜设置专业性植物园。 6.2.10 直辖市、省会城市和达到特大城市人口规模的风景旅游城市应设置综合 性动物园。有条件的城市宜设置专类动物园或野生动物园。 6.2.11 大城市及以上规模的城市应设置综合性儿童公园,并分区分级均匀布局一 般性儿童公园和综合公园中的儿童乐园;中、小城市宜设置专门的儿童公园