新能源科学与工程专业培养方案(2019版) 一、专业代码及专业名称 专业代码:080503T 专业名称:新能源科学与工程 二、专业简介 信阳师范学院新能源科学与工程专业创办于2015年,经过四年的建设,该专业已 建设成为师资力量雄厚,教学理念先进,教学设备齐全,教学环境优良的工学本科专业。 目前,该专业建设有国家级南湖创星众创空间、河南省微电能源重点实验室、河南省新 能源储能技术国际联合实验室、河南省高校物理实验教学示范中心等教学、科研和创新 创业平台,建设有河南省高校低维材料与清洁能源科技创新团队和河南省高校微纳功能 材料科技创新团队,在新能源材料、储能技术等领域建成了一支较强的教学和科研队伍, 取得了一批有影响的研究成果。新能源科学与工程专业遵循新工科教育理念,注重学生 实践和创新能力培养,为河南乃至全国培养了一批优秀的新能源科学与工程领城高素质 应用型人才。 三、培养目标 本专业培养德智体美劳全面发展,具备新能源科学与工程学科及相关领域的基础理 论,掌握物理化学分析与相关功能材料的制备、表征、分析及工艺研究等基本知识,能 有效承担新能源工程的设计、运行管理、技术开发、科学技术教育与教学等工作的高素 质应用型人才。本专业学生在毕业后5年左右预期能实现以下目标: 目标1:能够适应新能源技术发展,融会贯通物理化学基本知识和工程学科及相关 领域的基础理论,了解新能源工程专业方向有关的标准、规范、规程、法规,能对复杂 工程项目提供系统性的解决方案。 目标2:能够跟踪新能源科学与工程相关领域的前沿技术,具备创新能力,能将新 技术成果应用于工程实践,并运用现代工具从事本专业领域相关产品的设计、开发和生 产。 目标3:具备社会责任感,理解并坚守职业道德规范,综合考虑法律、环境与可持 续性发展等因素影响,在工程实践中能坚持公众利益优先

1 新能源科学与工程专业培养方案(2019 版) 一、专业代码及专业名称 专业代码:080503T 专业名称: 新能源科学与工程 二、专业简介 信阳师范学院新能源科学与工程专业创办于 2015 年,经过四年的建设,该专业已 建设成为师资力量雄厚,教学理念先进,教学设备齐全,教学环境优良的工学本科专业。 目前,该专业建设有国家级南湖创星众创空间、河南省微电能源重点实验室、河南省新 能源储能技术国际联合实验室、河南省高校物理实验教学示范中心等教学、科研和创新 创业平台,建设有河南省高校低维材料与清洁能源科技创新团队和河南省高校微纳功能 材料科技创新团队,在新能源材料、储能技术等领域建成了一支较强的教学和科研队伍, 取得了一批有影响的研究成果。新能源科学与工程专业遵循新工科教育理念,注重学生 实践和创新能力培养,为河南乃至全国培养了一批优秀的新能源科学与工程领域高素质 应用型人才。 三、培养目标 本专业培养德智体美劳全面发展,具备新能源科学与工程学科及相关领域的基础理 论,掌握物理化学分析与相关功能材料的制备、表征、分析及工艺研究等基本知识,能 有效承担新能源工程的设计、运行管理、技术开发、科学技术教育与教学等工作的高素 质应用型人才。本专业学生在毕业后 5 年左右预期能实现以下目标: 目标 1:能够适应新能源技术发展,融会贯通物理化学基本知识和工程学科及相关 领域的基础理论,了解新能源工程专业方向有关的标准、规范、规程、法规,能对复杂 工程项目提供系统性的解决方案。 目标 2:能够跟踪新能源科学与工程相关领域的前沿技术,具备创新能力,能将新 技术成果应用于工程实践,并运用现代工具从事本专业领域相关产品的设计、开发和生 产。 目标 3:具备社会责任感,理解并坚守职业道德规范,综合考虑法律、环境与可持 续性发展等因素影响,在工程实践中能坚持公众利益优先

目标4:具有一定的人文社会科学和自然科学基本理论知识,具备一定的协调、管 理、沟通、竞争与合作能力,胜任研发、测试、技术支持、营销等部门的管理工作。 目标5:系统掌握以能源开发利用、可再生能源和新能源相关课程为主要内容的专 业知识,具备从事与新能源材料和器件相关的研发、教学等工作,也可进一步继续深造 学习。 四、毕业要求 1、工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识等相关基础理论用于 解决可再生能源转换与储存/新能源领域的复杂工程问题。 2、问题分析:能够应用数学、自然科学和新能源科学与工程领域的工程专业知识 的基本原理,识别、表达储能原理与技术、新能源材料与技术和能源动力测试技术等新 能源领域的复杂工程问题,并通过文献研究进行分析,以获得有效结论。 3、设计能力:能够设计针对储能原理与技术、新能源材料与技术和能源动力测试 技术等新能源领域的复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的储能材料合成方案、 软硬件电子系统、模拟电路和数字电路单元以及储能器件制作工艺流程,并能够在设计 环节中体现创新意识,同时考虑到社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 4、研究能力:能够基于科学原理并采用科学方法对新能源领域复杂工程问题进行 研究,包括实验设计、过程实施、误差分析、数据处理等,并通过信息综合得到合理有 效的结论。 5、使用现代工具:能够针对储能原理与技术、新能源材料与技术和能源动力测试 技术等新能源领域的复杂工程问题,选择与使用恰当的加工工艺,合理使用相关材料合 成设备、测试仪器设备,恰当选择与使用各种仿真软件,对新能源领域的复杂工程问题 进行预测与模拟,能够理解其局限性并予以适当开发以提高效能, 6、工程与社会:能够基于新能源领城的相关背景知识进行合理分析,评价新能源 科学与工程专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化 的影响,理解应承担的责任并在工程实践中子以考虑。 7、环境和可持续发展:能够正确理解和评价针对储能原理与技术、新能源材料与 技术和能源动力测试技术等新能源领域的复杂工程问题的专业工程实践对自然和人文 环境、社会可持续发展的影响。 8、职业规范:具有人文社会科学素养和社会责任感,有正确的价值观,理解个人 2

2 目标 4:具有一定的人文社会科学和自然科学基本理论知识,具备一定的协调、管 理、沟通、竞争与合作能力,胜任研发、测试、技术支持、营销等部门的管理工作。 目标 5:系统掌握以能源开发利用、可再生能源和新能源相关课程为主要内容的专 业知识,具备从事与新能源材料和器件相关的研发、教学等工作,也可进一步继续深造 学习。 四、毕业要求 1、工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识等相关基础理论用于 解决可再生能源转换与储存/新能源领域的复杂工程问题。 2、问题分析:能够应用数学、自然科学和新能源科学与工程领域的工程专业知识 的基本原理,识别、表达储能原理与技术、新能源材料与技术和能源动力测试技术等新 能源领域的复杂工程问题,并通过文献研究进行分析,以获得有效结论。 3、设计能力:能够设计针对储能原理与技术、新能源材料与技术和能源动力测试 技术等新能源领域的复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的储能材料合成方案、 软硬件电子系统、模拟电路和数字电路单元以及储能器件制作工艺流程,并能够在设计 环节中体现创新意识,同时考虑到社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 4、研究能力:能够基于科学原理并采用科学方法对新能源领域复杂工程问题进行 研究,包括实验设计、过程实施、误差分析、数据处理等,并通过信息综合得到合理有 效的结论。 5、使用现代工具:能够针对储能原理与技术、新能源材料与技术和能源动力测试 技术等新能源领域的复杂工程问题,选择与使用恰当的加工工艺,合理使用相关材料合 成设备、测试仪器设备,恰当选择与使用各种仿真软件,对新能源领域的复杂工程问题 进行预测与模拟,能够理解其局限性并予以适当开发以提高效能。 6、工程与社会:能够基于新能源领域的相关背景知识进行合理分析,评价新能源 科学与工程专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化 的影响,理解应承担的责任并在工程实践中予以考虑。 7、环境和可持续发展:能够正确理解和评价针对储能原理与技术、新能源材料与 技术和能源动力测试技术等新能源领域的复杂工程问题的专业工程实践对自然和人文 环境、社会可持续发展的影响。 8、职业规范:具有人文社会科学素养和社会责任感,有正确的价值观,理解个人

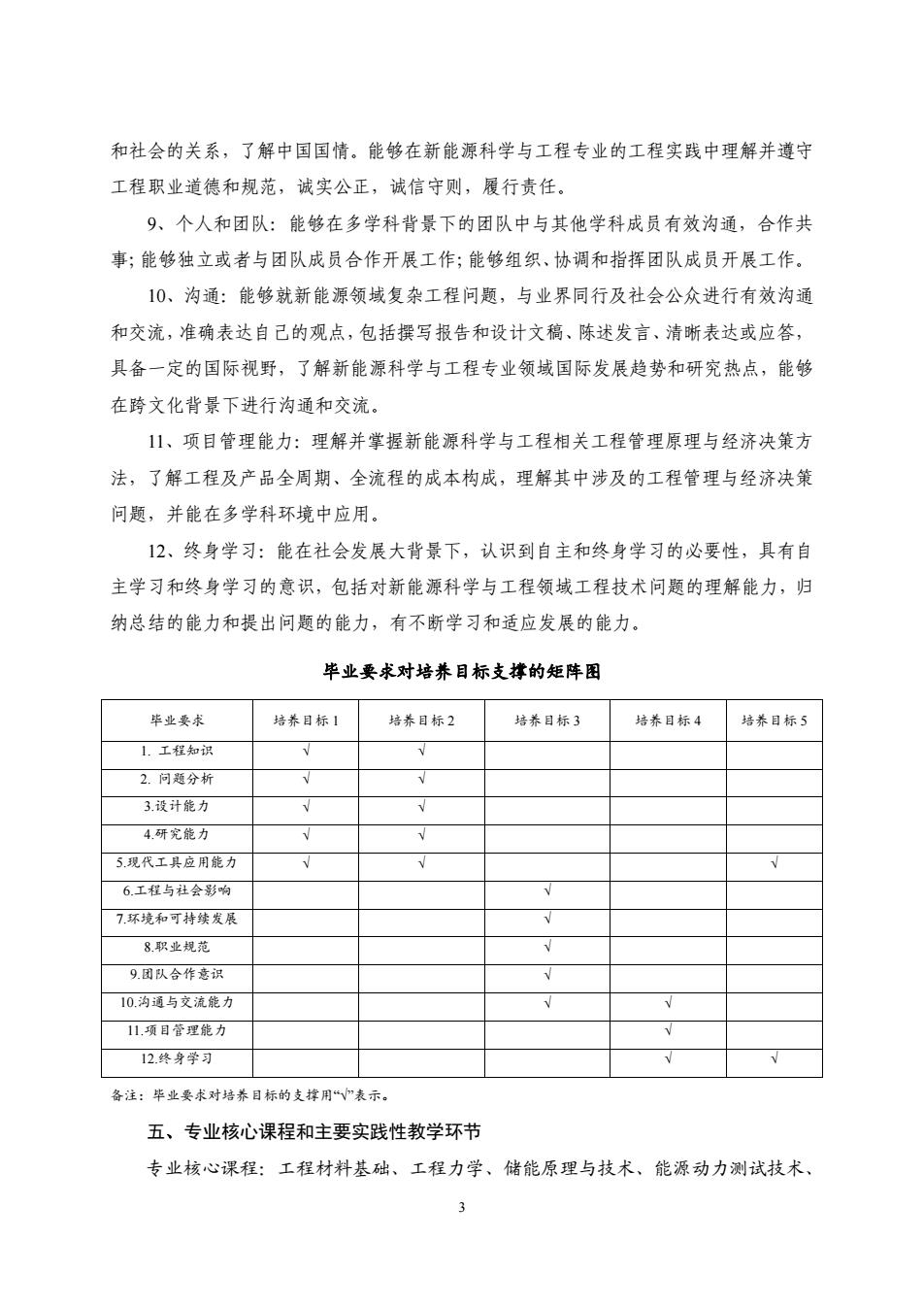

和社会的关系,了解中国国情。能够在新能源科学与工程专业的工程实践中理解并遵守 工程职业道德和规范,诚实公正,诚信守则,履行责任。 9、个人和团队:能够在多学科背景下的团队中与其他学科成员有效沟通,合作共 事;能够独立或者与团队成员合作开展工作;能够组织、协调和指挥团队成员开展工作。 10、沟通:能够就新能源领域复杂工程问题,与业界同行及社会公众进行有效沟通 和交流,准确表达自已的观点,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或应答, 具备一定的国际视野,了解新能源科学与工程专业领域国际发展趋势和研究热点,能够 在跨文化背景下进行沟通和交流。 11、项目管理能力:理解并掌握新能源科学与工程相关工程管理原理与经济决策方 法,了解工程及产品全周期、全流程的成本构成,理解其中涉及的工程管理与经济决策 问题,并能在多学科环境中应用。 12、终身学习:能在社会发展大背景下,认识到自主和终身学习的必要性,具有自 主学习和终身学习的意识,包括对新能源科学与工程领域工程技术问题的理解能力,归 纳总结的能力和提出问题的能力,有不断学习和适应发展的能力。 毕业要求对培养目标支撑的矩阵困 毕业要求 培养目标1 持养目标2 培养目标3 持养目标4 培养目标5 1.工权知识 2.问题分析 3.设计能力 4研贸能力 5.现代工具应用能力 6工柱与社会影响 7环境和可持续发展 8,积曼规范 9.国队合作意识 10,沟通与交流能力 11,项目帝理能力 12.终身学习 备:毕业求对培养日标的支撑用表示。 五、专业核心课程和主要实践性教学环节 专业核心课程:工程材料基础、工程力学,储能原理与技术、能源动力测试技术

3 和社会的关系,了解中国国情。能够在新能源科学与工程专业的工程实践中理解并遵守 工程职业道德和规范,诚实公正,诚信守则,履行责任。 9、个人和团队:能够在多学科背景下的团队中与其他学科成员有效沟通,合作共 事;能够独立或者与团队成员合作开展工作;能够组织、协调和指挥团队成员开展工作。 10、沟通:能够就新能源领域复杂工程问题,与业界同行及社会公众进行有效沟通 和交流,准确表达自己的观点,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或应答, 具备一定的国际视野,了解新能源科学与工程专业领域国际发展趋势和研究热点,能够 在跨文化背景下进行沟通和交流。 11、项目管理能力:理解并掌握新能源科学与工程相关工程管理原理与经济决策方 法,了解工程及产品全周期、全流程的成本构成,理解其中涉及的工程管理与经济决策 问题,并能在多学科环境中应用。 12、终身学习:能在社会发展大背景下,认识到自主和终身学习的必要性,具有自 主学习和终身学习的意识,包括对新能源科学与工程领域工程技术问题的理解能力,归 纳总结的能力和提出问题的能力,有不断学习和适应发展的能力。 毕业要求对培养目标支撑的矩阵图 毕业要求 培养目标 1 培养目标 2 培养目标 3 培养目标 4 培养目标 5 1. 工程知识 √ √ 2. 问题分析 √ √ 3.设计能力 √ √ 4.研究能力 √ √ 5.现代工具应用能力 √ √ √ 6.工程与社会影响 √ 7.环境和可持续发展 √ 8.职业规范 √ 9.团队合作意识 √ 10.沟通与交流能力 √ √ 11.项目管理能力 √ 12.终身学习 √ √ 备注:毕业要求对培养目标的支撑用“√”表示。 五、专业核心课程和主要实践性教学环节 专业核心课程:工程材料基础、工程力学、储能原理与技术、能源动力测试技术

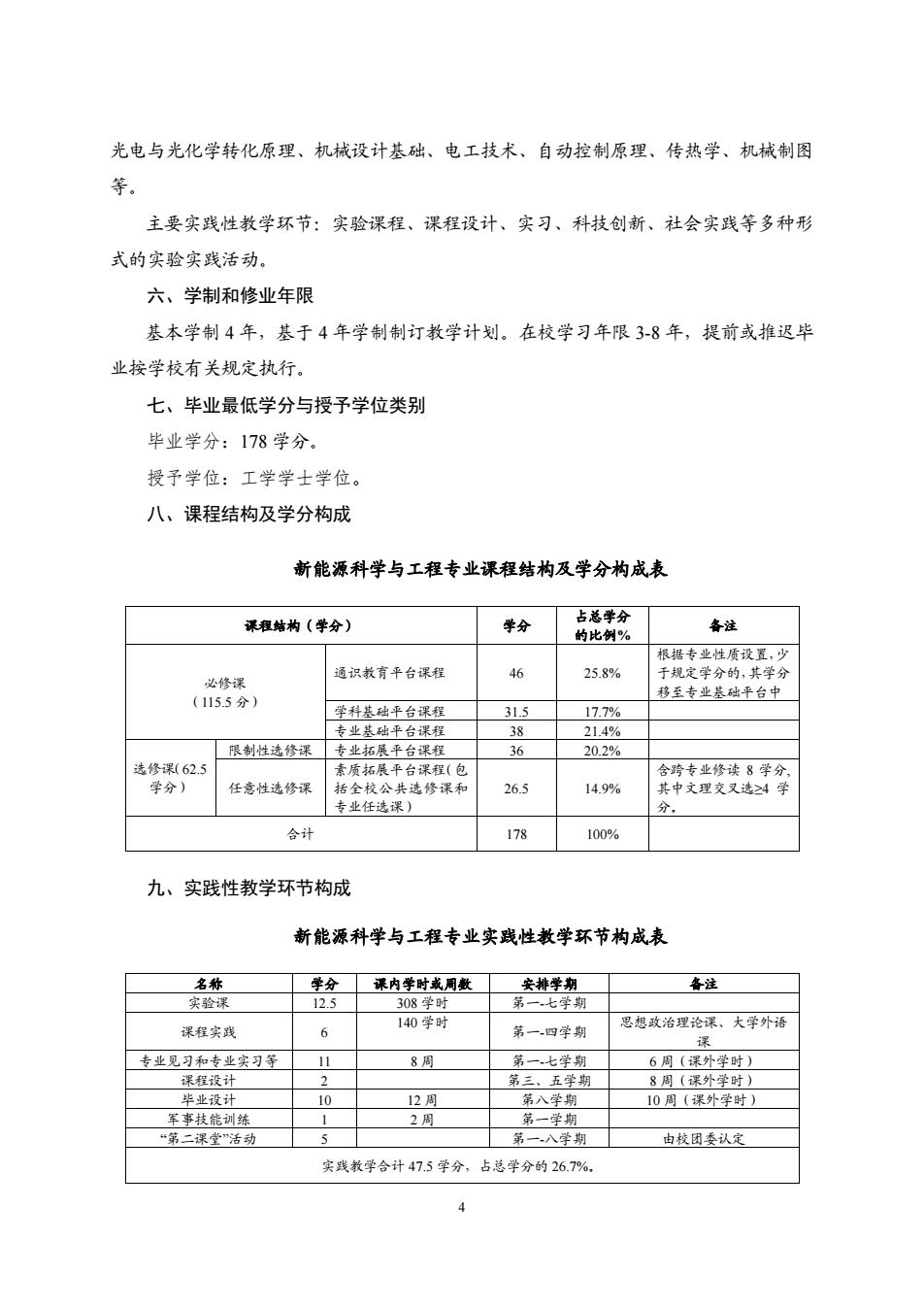

光电与光化学转化原理、机械设计基础、电工技术、自动控制原理、传热学、机械制图 等 主要实践性教学环节:实验课程、课程设计、实习、科技创新、社会实践等多种形 式的实验实践活动。 六、学制和修业年限 基本学制4年,基于4年学制制订教学计划。在校学习年限38年,提前或推迟毕 业按学校有关规定执行 七、毕业最低学分与授予学位类别 毕业学分:178学分. 授子学位:工学学士学位。 八、课程结构及学分构成 新能源科学与工程专业课程结构及学分构成表 深狂站构(学分) 学分 备注 通识教育平台课花 46 25.8% 根格专业性质设五: 北至专北其础季台中 学科基础平台课程 315 17.7 限制性选修课业平台 21.49 选修课(625 素质拓质平台课程(包 含跨专业修读8学分, 学分) 任意性选修课 265 14.9 其中文理变义选学 合计 178 100% 九、实践性教学环节构成 新能源科学与工程专业实践性教学环节构成表 备注 课程实践 140学时 思想政治理论课、大学外语 6 第一四学期 专业见习和专业实习等 8周 毕业设计 10 12周 第八学期 10周(课外学时) 事技能训 2周 由校团委认定 实践教学合计47.5学分,占总学分的26.7%。 4

4 光电与光化学转化原理、机械设计基础、电工技术、自动控制原理、传热学、机械制图 等。 主要实践性教学环节:实验课程、课程设计、实习、科技创新、社会实践等多种形 式的实验实践活动。 六、学制和修业年限 基本学制 4 年,基于 4 年学制制订教学计划。在校学习年限 3-8 年,提前或推迟毕 业按学校有关规定执行。 七、毕业最低学分与授予学位类别 毕业学分:178 学分。 授予学位:工学学士学位。 八、课程结构及学分构成 新能源科学与工程专业课程结构及学分构成表 课程结构(学分) 学分 占总学分 的比例% 备注 必修课 (115.5 分) 通识教育平台课程 46 25.8% 根据专业性质设置,少 于规定学分的,其学分 移至专业基础平台中 学科基础平台课程 31.5 17.7% 专业基础平台课程 38 21.4% 选修课(62.5 学分) 限制性选修课 专业拓展平台课程 36 20.2% 任意性选修课 素质拓展平台课程(包 括全校公共选修课和 专业任选课) 26.5 14.9% 含跨专业修读 8 学分, 其中文理交叉选≥4 学 分。 合计 178 100% 九、实践性教学环节构成 新能源科学与工程专业实践性教学环节构成表 名称 学分 课内学时或周数 安排学期 备注 实验课 12.5 308 学时 第一-七学期 课程实践 6 140 学时 第一-四学期 思想政治理论课、大学外语 课 专业见习和专业实习等 11 8 周 第一-七学期 6 周(课外学时) 课程设计 2 第三、五学期 8 周(课外学时) 毕业设计 10 12 周 第八学期 10 周(课外学时) 军事技能训练 1 2 周 第一学期 “第二课堂”活动 5 第一-八学期 由校团委认定 实践教学合计 47.5 学分,占总学分的 26.7%

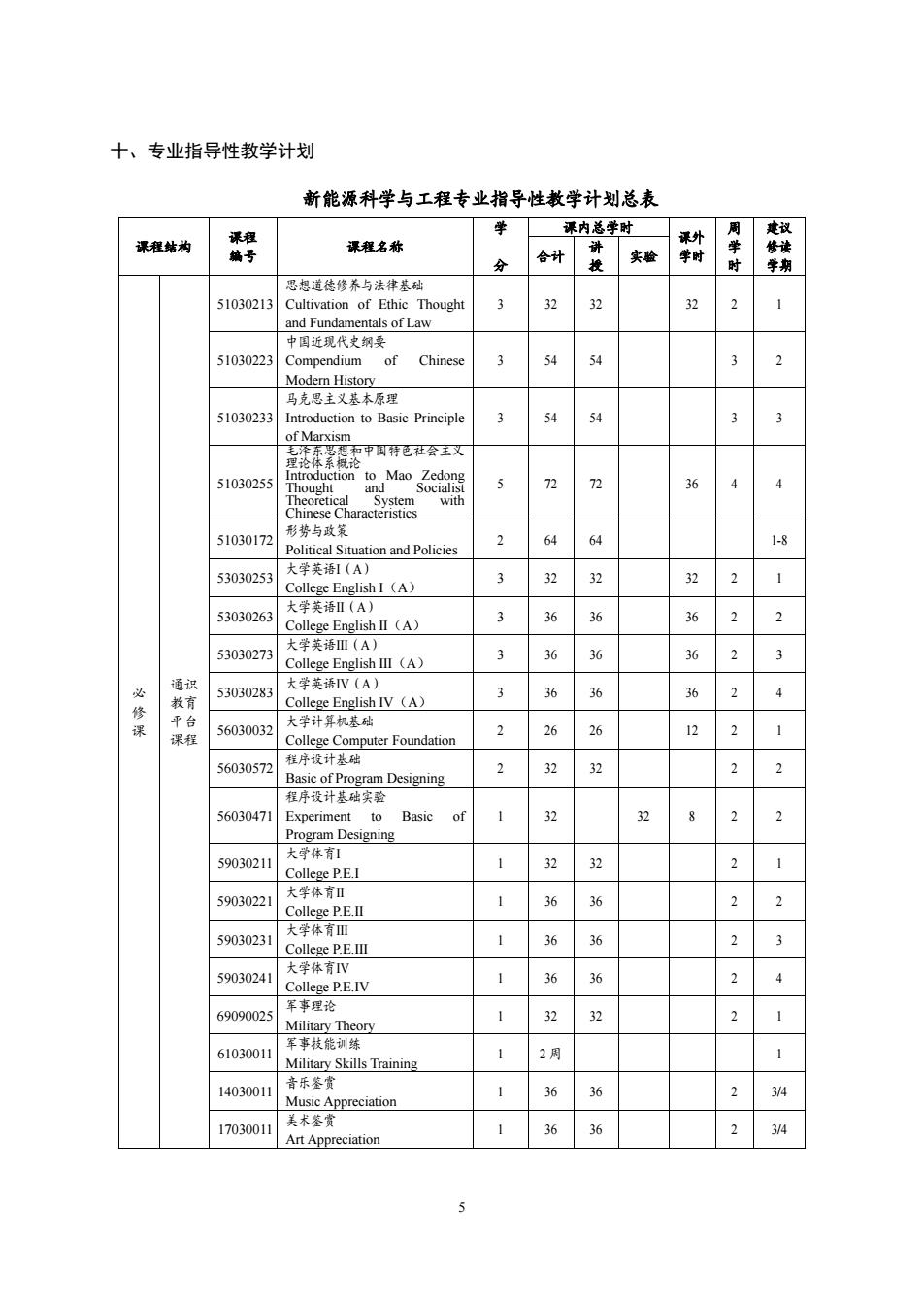

十、专业指导性教学计划 新能源科学与工程专业指导性教学计划总表 不内芯学时 课礼站构 智 课粮名称 时学期 5103021 hough 3 ntals of Law 国近现代史钢 5103022 Modem Histor Chines 马克思主义基本原理 510302 oduction to Basic Principle 3 54 54 3 10302 51030172 形势与政菊 2 64 64 8 53030253 32 32 2 College English I (A) 5303026 (A) 36 36 2 大学英话m(A) 53030273 College EnglishⅢ(A) 36 6 53030283 36 6 36 平台 56030032 大学计算机燕础 2 26 26 5603057 Basic of Program Designing 程序设计基础验 5603047 Basic of 32 Program Designing 5903021 大学体有 32 32 59030221 College P.E. 59030231 大学体有 56 59030241 大学保 36 36 690902 32 61030011 2周 1403001 36 36 34 17030011 美术鉴 36 36 34

5 十、专业指导性教学计划 新能源科学与工程专业指导性教学计划总表 课程结构 课程 编号 课程名称 学 分 课内总学时 课外 学时 周 学 时 建议 修读 学期 合计 讲 授 实验 必 修 课 通识 教育 平台 课程 51030213 思想道德修养与法律基础 Cultivation of Ethic Thought and Fundamentals of Law 3 32 32 32 2 1 51030223 中国近现代史纲要 Compendium of Chinese Modern History 3 54 54 3 2 51030233 马克思主义基本原理 Introduction to Basic Principle of Marxism 3 54 54 3 3 51030255 毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics 5 72 72 36 4 4 51030172 形势与政策 Political Situation and Policies 2 64 64 1-8 53030253 大学英语Ⅰ(A) College English Ⅰ(A) 3 32 32 32 2 1 53030263 大学英语Ⅱ(A) College English Ⅱ(A) 3 36 36 36 2 2 53030273 大学英语Ⅲ(A) College English Ⅲ(A) 3 36 36 36 2 3 53030283 大学英语Ⅳ(A) College English Ⅳ(A) 3 36 36 36 2 4 56030032 大学计算机基础 College Computer Foundation 2 26 26 12 2 1 56030572 程序设计基础 Basic of Program Designing 2 32 32 2 2 56030471 程序设计基础实验 Experiment to Basic of Program Designing 1 32 32 8 2 2 59030211 大学体育Ⅰ College P.E.Ⅰ 1 32 32 2 1 59030221 大学体育Ⅱ College P.E.Ⅱ 1 36 36 2 2 59030231 大学体育Ⅲ College P.E.Ⅲ 1 36 36 2 3 59030241 大学体育Ⅳ College P.E.Ⅳ 1 36 36 2 4 69090025 军事理论 Military Theory 1 32 32 2 1 61030011 军事技能训练 Military Skills Training 1 2 周 1 14030011 音乐鉴赏 Music Appreciation 1 36 36 2 3/4 17030011 美术鉴赏 Art Appreciation 1 36 36 2 3/4