元代青花瓶

元代青花瓶

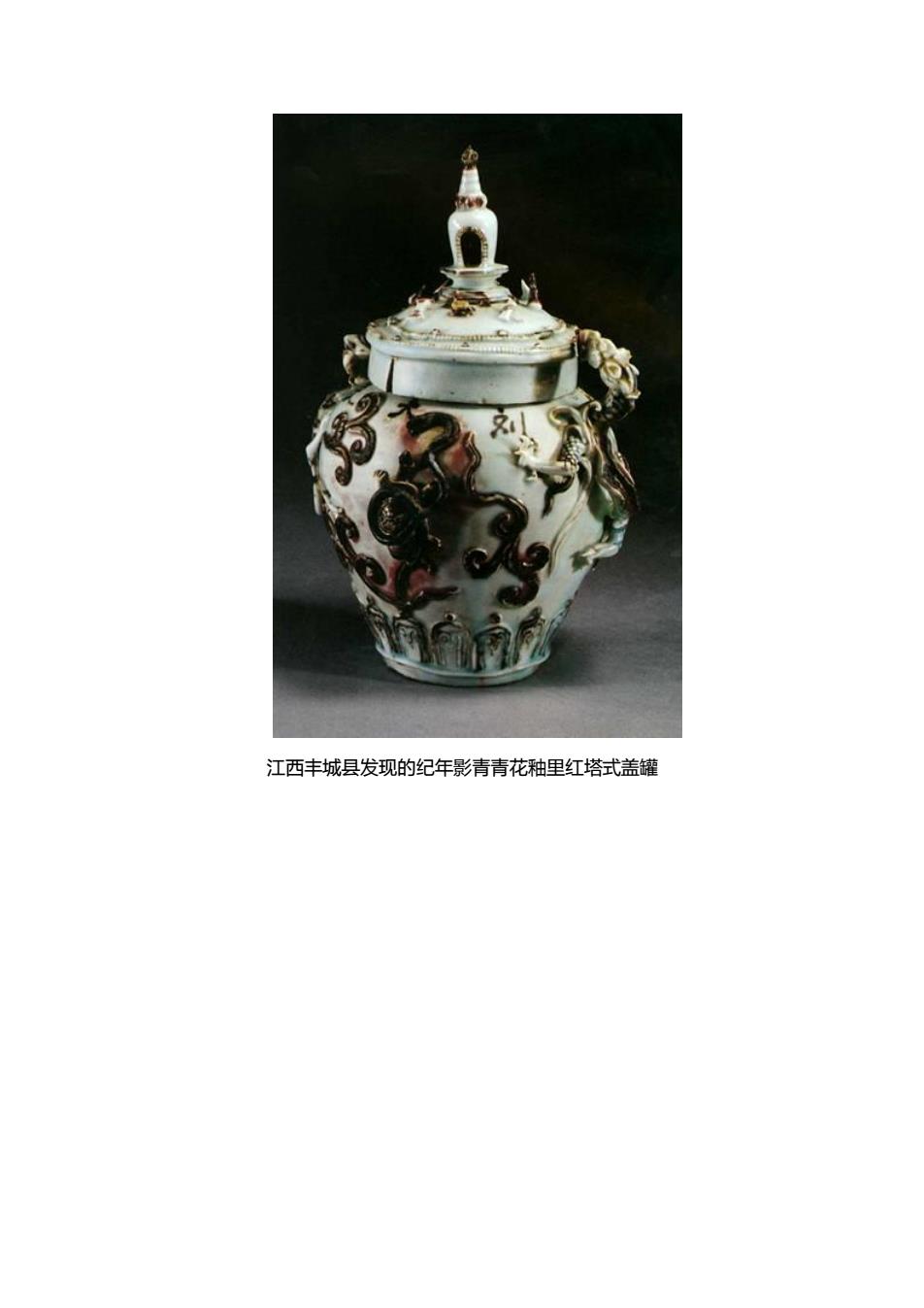

江西丰城县发现的纪年影青青花釉里红塔式盖罐

江西丰城县发现的纪年影青青花釉里红塔式盖罐

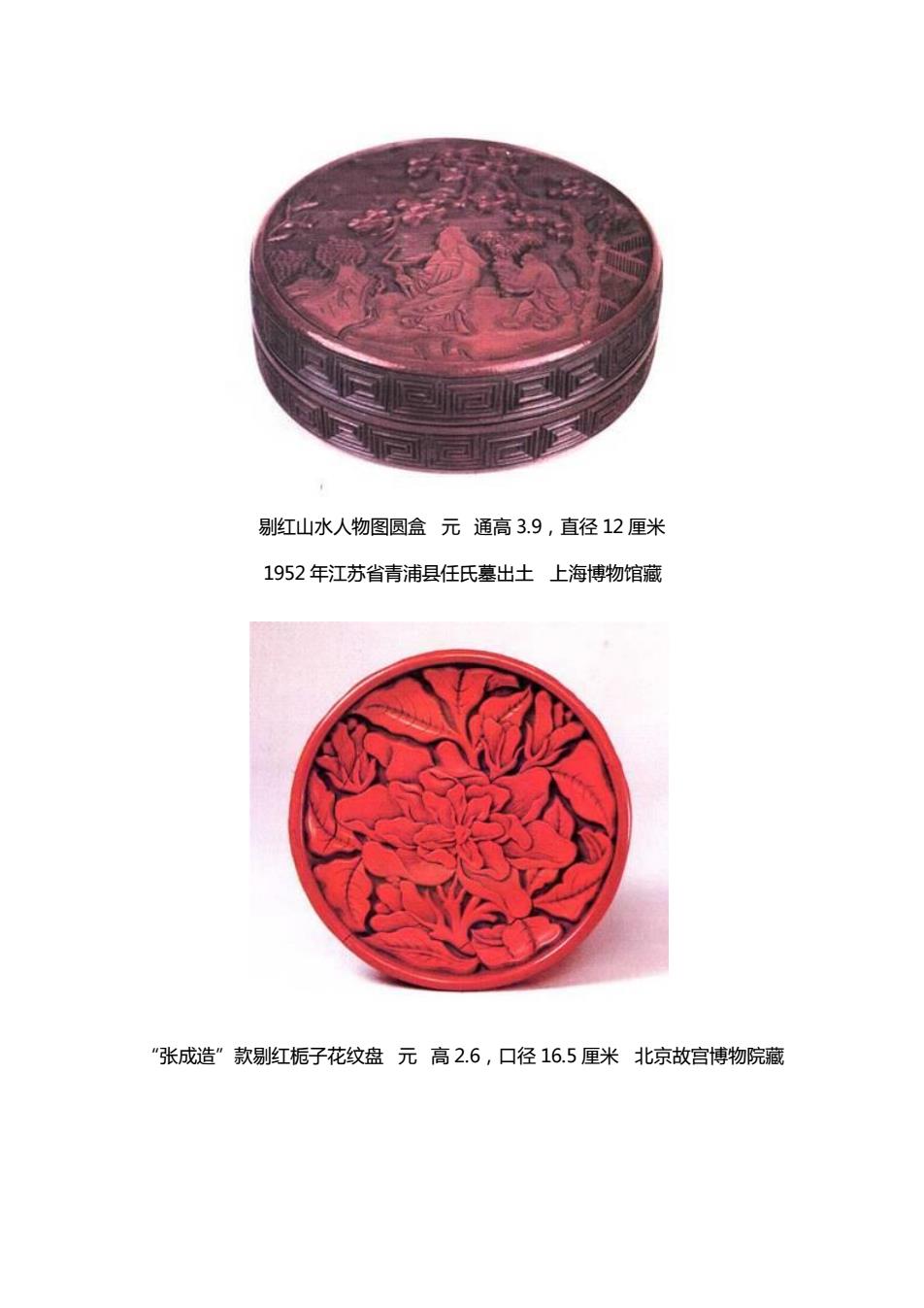

釉里红芦雁纹高5厘米,口径14.5厘米 1980年江西省高安县窖藏出土江西省高安县博物馆藏 雕漆工艺 雕漆工艺在元代也有所发展,雕漆始于唐代,至元代达高峰。雕漆可分剔红、 剔黄、剔彩、剔犀等多种。唐宋雕漆实物今未见,元代雕漆继承宋代传统,“藏 锋清楚,隐起圆滑,纤细精致。”剔红是雕漆的一种,做法是在器胎上涂以数 十道以至上百道红色大漆,待稍干,在红漆上雕刻图案。相传,剔红始于唐代, 宋元时颇流行,到明清,已成为中国漆器的代表性品种。元代雕漆的代表工匠有 张成和李茂。 张成,嘉兴人,元后期著名雕漆工艺家,对后代雕漆影响很大。其子张德刚 继承家法,被明永乐皇帝召到北京,主持宫廷漆器作坊。 杨茂,与张成同时,同里而齐名,风格也约略相同,若从传世作品比较,则 张成较浑厚,而杨茂却略妍巧

釉里红芦雁纹 高 5 厘米,口径 14.5 厘米 1980 年江西省高安县窖藏出土 江西省高安县博物馆藏 雕漆工艺 雕漆工艺在元代也有所发展,雕漆始于唐代,至元代达高峰。雕漆可分剔红、 剔黄、剔彩、剔犀等多种。唐宋雕漆实物今未见,元代雕漆继承宋代传统,“藏 锋清楚,隐起圆滑,纤细精致。” 剔红是雕漆的一种,做法是在器胎上涂以数 十道以至上百道红色大漆,待稍干,在红漆上雕刻图案。相传,剔红始于唐代, 宋元时颇流行,到明清,已成为中国漆器的代表性品种。元代雕漆的代表工匠有 张成和李茂。 张成,嘉兴人,元后期著名雕漆工艺家,对后代雕漆影响很大。其子张德刚 继承家法,被明永乐皇帝召到北京,主持宫廷漆器作坊。 杨茂,与张成同时,同里而齐名,风格也约略相同,若从传世作品比较,则 张成较浑厚,而杨茂却略妍巧

剔红山水人物图圆盒元通高3.9,直径12厘米 1952年江苏省青浦县任氏墓出土上海博物馆藏 “张成造”款剔红栀子花纹盘元高2.6,口径16.5厘米北京故宫博物院藏

剔红山水人物图圆盒 元 通高 3.9,直径 12 厘米 1952 年江苏省青浦县任氏墓出土 上海博物馆藏 “张成造”款剔红栀子花纹盘 元 高 2.6,口径 16.5 厘米 北京故宫博物院藏

“杨茂造”款剔红观瀑图八方盘元高2.6,口径17.8厘米北京故宫博物院 藏 织绣工艺 元代织绣工艺花色繁多,其中织金锦缎是元代纺织业中的新工艺,它的特点 是在丝织物上加织金银线,其中的纳石失(纳石失一词源于阿拉伯语,属于金锦 是一种)最为宝贵,元朝对织金锦缎生产十分重视,国家设立专门的管理机构。 纳石失成为上层统治者庆典大宴及日常生活中不可缺少的装饰品。他们穿、盖用 纳石失,赏赐功臣用纳石失、酬答外宾用纳石失,甚至送葬也用纳石失。以纳石 失为贵重礼物赏赐臣属及外宾,在元代文献中多有记载。 元代传统的丝织工艺继续发展,绵、毛织工艺迅速普及。织绣、刺绣也相当 发达,1975年,在山东邹县元代李裕墓中出土了几件元人刺绣衣服,完整如新, 具有典型的鲁绣特点。所绣人物、花鸟等形象真实生动

“杨茂造”款剔红观瀑图八方盘 元 高 2.6,口径 17.8 厘米 北京故宫博物院 藏 织绣工艺 元代织绣工艺花色繁多,其中织金锦缎是元代纺织业中的新工艺,它的特点 是在丝织物上加织金银线,其中的纳石失(纳石失一词源于阿拉伯语,属于金锦 是一种)最为宝贵,元朝对织金锦缎生产十分重视,国家设立专门的管理机构。 纳石失成为上层统治者庆典大宴及日常生活中不可缺少的装饰品。他们穿、盖用 纳石失,赏赐功臣用纳石失、酬答外宾用纳石失,甚至送葬也用纳石失。以纳石 失为贵重礼物赏赐臣属及外宾,在元代文献中多有记载。 元代传统的丝织工艺继续发展,绵、毛织工艺迅速普及。织绣、刺绣也相当 发达, 1975 年,在山东邹县元代李裕墓中出土了几件元人刺绣衣服,完整如新, 具有典型的鲁绣特点。所绣人物、花鸟等形象真实生动