66电力物联网工程技术原理与应用 4种无线电接入。 核 PSTN DPCN ATM P 其他 核心网与城域网 城域网 PDN SDN ATM 其他 聚集层 接入网 公共 接 线 租 交换 公共 无线寻呼 交换 线 租 用 寻呼 电话 网 网络 络 路 动终端 电话 动终端 网络 现运行通信网络 下一代网络 图3-25G移动网络 5.5G的应用 随着目前电子制造业与软件业的快速发展,越来越多的革新产品层出不穷,此时的 通信行业不仅要提供优质的服务,更要提供高质量的通信网络环境。现代通信不但要满 足日常的语音与短信业务,还要提供强大的数据业务。5G技术的发展可以给客户带来 的最直的观感就是高速度、高兼容性。 根据目前4G中TD-LTE的官方统计数据来看,TD-LTE可以带来40Mb/s的下载速度, 这样的速度可以满足高清视频、高质量的音乐等大量数据传输的数据业务。而5G的下 载速度可以达到3.6Gb/s。就目前市面上的硬盘读写速度来说,普通的硬盘读写速度达 到了100Mb/s,而所谓突破了读写瓶颈的固态硬盘的读写速度达到了250Mb/s。可以看出, 5G的速度远远超过了硬盘的读写速度,这意味着,传统的储存设备将在5G网络中失去 位置。可以做大胆的假设,未来的移动终端是没有储存设备的,所有储存将通过“云技 术”实现。同样,从新型的4K显像技术来看,未来的视频像素将达到超视网膜的显示 程度,这必然将视频的数据大小提高到新的程度,所以对于在线视频观看的要求就要更 高,3.6Gb/s的下载速度可以完全满足这样高清视频的在线应用。 5G通信技术的研发,势必给通信行业带来新一代的革新。根据目前中国运营商的 运营收入成分,大多集中于语音、SMS服务上,所谓的高速数据服务还在一个相对缓 慢的发展期,即将商业化的4G通信技术将会有效地缓解运营商资本支出与收入不匹配 的尴尬局面。但是,随着网络的日益强大,用户对网络的要求也更高,5G的研发与发 展也被业内重视起来。 电力物联网工程技术原理与应用三校正文.dd66 2019/8/118:03:46

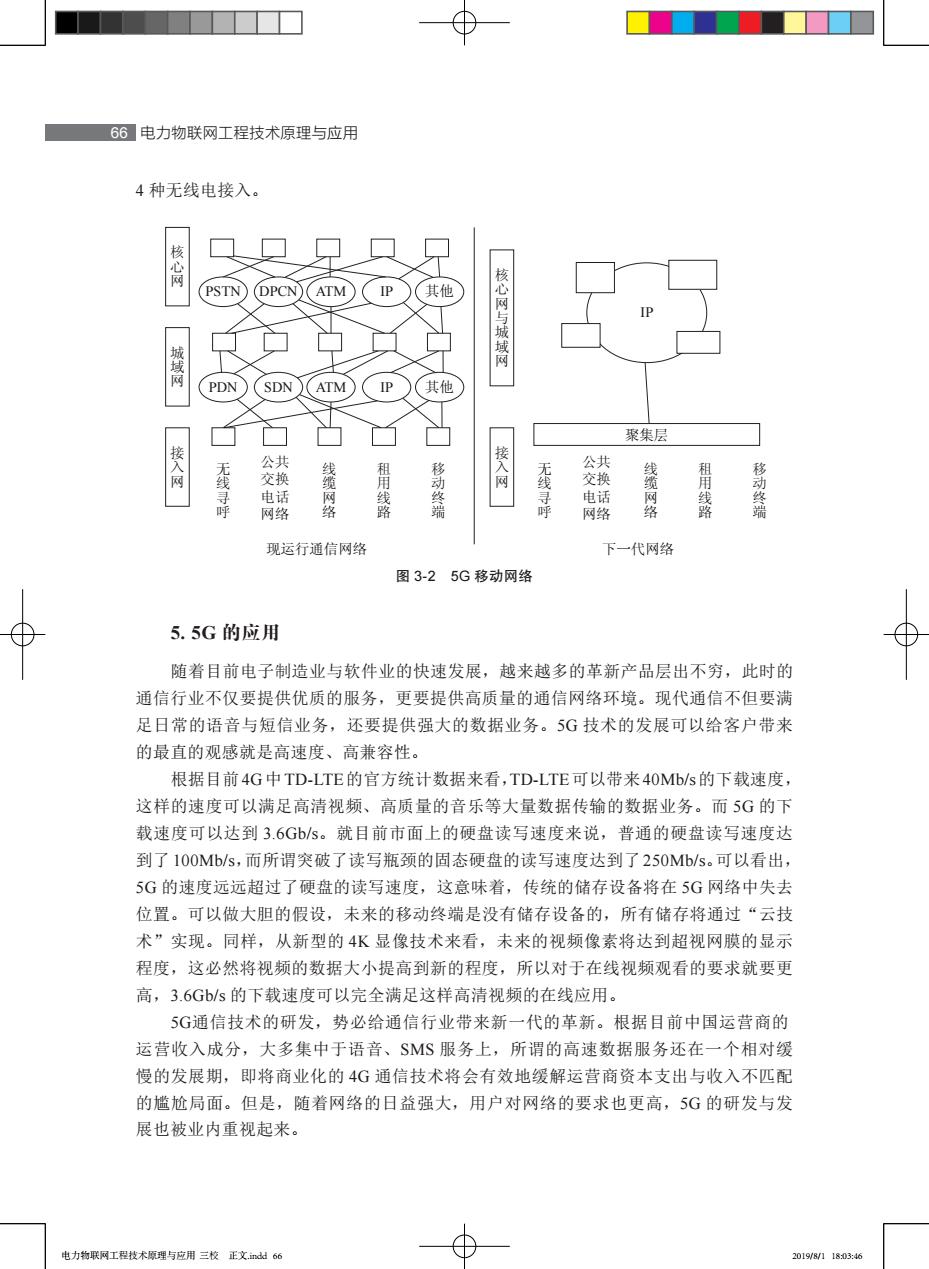

66 电力物联网工程技术原理与应用 4 种无线电接入。 核心网 PSTN DPCN ATM IP IP 其他 PDN SDN ATM IP 其他 城域网 核心网与城域网 接入网 接入网 无线寻呼 公共 线缆网络 租用线路 移动终端 交换 电话 网络 聚集层 现运行通信网络 无线寻呼 公共 线缆网络 租用线路 移动终端 交换 电话 网络 下一代网络 图 3-2 5G 移动网络 5. 5G 的应用 随着目前电子制造业与软件业的快速发展,越来越多的革新产品层出不穷,此时的 通信行业不仅要提供优质的服务,更要提供高质量的通信网络环境。现代通信不但要满 足日常的语音与短信业务,还要提供强大的数据业务。5G 技术的发展可以给客户带来 的最直的观感就是高速度、高兼容性。 根据目前4G中TD-LTE的官方统计数据来看,TD-LTE可以带来40Mb/s的下载速度, 这样的速度可以满足高清视频、高质量的音乐等大量数据传输的数据业务。而 5G 的下 载速度可以达到 3.6Gb/s。就目前市面上的硬盘读写速度来说,普通的硬盘读写速度达 到了100Mb/s,而所谓突破了读写瓶颈的固态硬盘的读写速度达到了250Mb/s。可以看出, 5G 的速度远远超过了硬盘的读写速度,这意味着,传统的储存设备将在 5G 网络中失去 位置。可以做大胆的假设,未来的移动终端是没有储存设备的,所有储存将通过“云技 术”实现。同样,从新型的 4K 显像技术来看,未来的视频像素将达到超视网膜的显示 程度,这必然将视频的数据大小提高到新的程度,所以对于在线视频观看的要求就要更 高,3.6Gb/s 的下载速度可以完全满足这样高清视频的在线应用。 5G通信技术的研发,势必给通信行业带来新一代的革新。根据目前中国运营商的 运营收入成分,大多集中于语音、SMS 服务上,所谓的高速数据服务还在一个相对缓 慢的发展期,即将商业化的 4G 通信技术将会有效地缓解运营商资本支出与收入不匹配 的尴尬局面。但是,随着网络的日益强大,用户对网络的要求也更高,5G 的研发与发 展也被业内重视起来。 电力物联网工程技术原理与应用 三校 正文.indd 66 2019/8/1 18:03:46

第3章电力物联网工程技术基础知识67 3.1.3互联网与物联网比较分析 互联网(Internet)是网络与网络之间串连成的庞大网络,这些网络以一组通用的协 定相连,形成逻辑上的单一巨大的国际网络。这种将计算机网络互相连接在一起的方法 称作“网络互联”,在这基础上发展出覆盖全世界的全球性互联网络称“互联网”,即 是“互相连接一起的网络”。互联网并不等同万维网(World Wide Web),万维网只是 基于超文本相互链接而成的全球性系统,是互联网所能提供的服务之一。 物联网(Internet of Things)指的是将无处不在(Ubiquitous)的末端设备(Devices) 和设施(Facilities),包括具备“内在智能”的传感器、移动终端、工业系统、楼控系统、 家庭智能设施、视频监控系统等和“外在使能”(Enabled)的,如贴上RFID的各种资 产(Assets)、携带无线终端的个人与车辆等“智能化物件或动物”或“智能尘埃”(Mote), 通过各种无线/有线的长距离/短距离通信网络实现互联互通(M2M)、应用大集成(Grand Integration)、以及基于云计算的SaaS营运等模式,提供安全可控乃至个性化的实时在 线监测、定位追潮、报警联动、调度指挥、预案管理、远程控制、安全防范、远程维保 在线升级、统计报表、决策支持、领导桌面(集中展示的Cockpit Dashboard)等管理和 服务功能,实现对“万物”的“高效、节能、安全、环保”的“管、控、营”一体化。 简单讲,物联网是物与物、人与物之间的信息传递与控制,和传统的互联网相比, 物联网有其鲜明的特征。 首先,它是各种感知技术的广泛应用。物联网上部署了海量的多种类型传感器,每 个传感器都是一个信息源,不同类别的传感器所捕获的信息内容和信息格式不同。传感 器获得的数据具有实时性,按一定的频率周期性地采集环境信息,不断更新数据。 其次,它是一种建立在互联网上的泛在网络。物联网技术的重要基础和核心仍旧是 互联网,通过各种有线和无线网络与互联网融合,将物体的信息实时准确地传递出去。在 物联网上的传感器定时采集的信息需要通过网络传输,由于其数量极其庞大,形成了海量 信息,在传输过程中,为了保障数据的正确性和及时性,必须适应各种异构网络和协议。 再次,物联网不仅仅提供了传感器的连接,其本身也具有智能处理的能力,能够对 物体实施智能控制。物联网将传感器和智能处理相结合,利用云计算、模式识别等各种 智能技术,扩充其应用领域。从传感器获得的海量信息中分析、加工和处理出有意义的 数据,以适应不同用户的不同需求,发现新的应用领域和应用模式。 根据其实质用途可以归结为三种基本应用模式: ●对象的智能标签。通过二维码,RFD等技术标识特定的对象,用于区分对象个体, 例如在生活中我们使用的各种智能卡,条码标签的基本用途就是用来获得对象 的识别信息:此外通过智能标签还可以用于获得对象物品所包含的扩展信息, 例如智能卡上的金额余额,二维码中所包含的网址和名称等。 ●环境监控和对象跟踪。利用多种类型的传感器和分布广泛的传感器网络,可以 实现对某个对象的实时状态的获取和特定对象行为的监控,如使用分布在市区 电力物联网工程技术原理与应用三校正文mdd67 2019/8/118:03:46

第3章 电力物联网工程技术基础知识 67 3.1.3 互联网与物联网比较分析 互联网(Internet)是网络与网络之间串连成的庞大网络,这些网络以一组通用的协 定相连,形成逻辑上的单一巨大的国际网络。这种将计算机网络互相连接在一起的方法 称作“网络互联”,在这基础上发展出覆盖全世界的全球性互联网络称“互联网”,即 是“互相连接一起的网络”。互联网并不等同万维网(World Wide Web),万维网只是 基于超文本相互链接而成的全球性系统,是互联网所能提供的服务之一。 物联网(Internet of Things)指的是将无处不在(Ubiquitous)的末端设备(Devices) 和设施(Facilities),包括具备“内在智能”的传感器、移动终端、工业系统、楼控系统、 家庭智能设施、视频监控系统等和“外在使能”(Enabled)的,如贴上 RFID 的各种资 产(Assets)、携带无线终端的个人与车辆等“智能化物件或动物”或“智能尘埃”(Mote), 通过各种无线/有线的长距离/短距离通信网络实现互联互通(M2M)、应用大集成(Grand Integration)、以及基于云计算的 SaaS 营运等模式,提供安全可控乃至个性化的实时在 线监测、定位追溯、报警联动、调度指挥、预案管理、远程控制、安全防范、远程维保、 在线升级、统计报表、决策支持、领导桌面(集中展示的 Cockpit Dashboard)等管理和 服务功能,实现对“万物”的“高效、节能、安全、环保”的“管、控、营”一体化。 简单讲,物联网是物与物、人与物之间的信息传递与控制,和传统的互联网相比, 物联网有其鲜明的特征。 首先,它是各种感知技术的广泛应用。物联网上部署了海量的多种类型传感器,每 个传感器都是一个信息源,不同类别的传感器所捕获的信息内容和信息格式不同。传感 器获得的数据具有实时性,按一定的频率周期性地采集环境信息,不断更新数据。 其次,它是一种建立在互联网上的泛在网络。物联网技术的重要基础和核心仍旧是 互联网,通过各种有线和无线网络与互联网融合,将物体的信息实时准确地传递出去。在 物联网上的传感器定时采集的信息需要通过网络传输,由于其数量极其庞大,形成了海量 信息,在传输过程中,为了保障数据的正确性和及时性,必须适应各种异构网络和协议。 再次,物联网不仅仅提供了传感器的连接,其本身也具有智能处理的能力,能够对 物体实施智能控制。物联网将传感器和智能处理相结合,利用云计算、模式识别等各种 智能技术,扩充其应用领域。从传感器获得的海量信息中分析、加工和处理出有意义的 数据,以适应不同用户的不同需求,发现新的应用领域和应用模式。 根据其实质用途可以归结为三种基本应用模式: ● 对象的智能标签。通过二维码,RFID 等技术标识特定的对象,用于区分对象个体, 例如在生活中我们使用的各种智能卡,条码标签的基本用途就是用来获得对象 的识别信息;此外通过智能标签还可以用于获得对象物品所包含的扩展信息, 例如智能卡上的金额余额,二维码中所包含的网址和名称等。 ● 环境监控和对象跟踪。利用多种类型的传感器和分布广泛的传感器网络,可以 实现对某个对象的实时状态的获取和特定对象行为的监控,如使用分布在市区 电力物联网工程技术原理与应用 三校 正文.indd 67 2019/8/1 18:03:46

68电力物联网工程技术原理与应用 的各个噪音探头监测噪声污染,通过二氧化碳传感器监控大气中二氧化碳的浓 度,通过GPS标签跟踪车辆位置,通过交通路口的摄像头捕捉实时交通流程等。 ●对象的智能控制。物联网基于云计算平台和智能网络,可以依据传感器网络用 获取的数据进行决策,改变对象的行为进行控制和反馈。例如根据光线的强弱 调整路灯的亮度,根据车辆的流量自动调整红绿灯间隔等。 3.1.4智慧城市的含义及其新技术 智慧城市就是把信息技术与城市建设融合在一起,将城市信息化推向更高阶段。它 基于互联网、云计算、大数据、物联网、社交网络等工具和方法,实现全面透彻的感知、 宽带泛在的互联和智能融合的应用。智慧城市将成为一个城市的整体发展战略,作为经 济转型、产业升级、城市提升的新引擎,达到提高民众生活幸福感、企业经济竞争力、 城市可持续发展的目的,体现了更高的城市发展理念和创新精神。伴随着网络帝国的崛 起、移动技术的融合发展以及创新理念的广泛普及,知识社会环境下的智慧城市是继数 字城市之后信息化城市发展的高级形态。 智慧城市包含智慧技术、智慧产业、智慧(应用)项目、智慧服务、智慧治理、智 慧人文、智慧生活等内容。对智慧城市建设而言,智慧技术的创新和应用是手段和驱动 力,智慧产业和智慧(应用)项目是载体,智慧服务、智慧治理、智慧人文和智慧生活 是目标。具体来说,智慧(应用)项目体现在智慧交通、智能电网、智慧物流、智慧医疗、 智慧食品系统、智慧药品系统、智慧环保、智慧水资源管理、智慧气象、智慧企业、智 慧银行、智慧政府、智慧家庭、智慧社区、智慧学校、智慧建筑、智能楼宇、智慧油田、 智慧农业等诸多方面。 有两种驱动力推动智慧城市的逐步形成,一是以物联网、云计算、移动互联网为代 表的新一代信息技术,二是知识社会环境下逐步孕育的开放的城市创新生态。前者是技 术创新层面的技术因素,后者是社会创新层面的社会经济因素。由此可以看出创新在智 慧城市发展中的驱动作用。智慧城市不仅需要物联网、云计算等新一代信息技术的支撑, 更要培育面向知识社会的下一代创新(创新2.0)。信息通信技术的融合和发展消融了 信息和知识分享的壁垒,消融了创新的边界,推动了创新2.0形态的形成,并进一步推 动各类社会组织及活动边界的“消融”。创新形态由生产范式向服务范式转变,也带动 了产业形态、政府管理形态、城市形态由生产范式向服务范式的转变。如果说创新1.0 是工业时代沿袭的面向生产、以生产者为中心、以技术为出发点的相对封闭的创新形态, 创新20则是与信息时代、知识社会相适应的面向服务、以用户为中心、以人为本的开 放的创新形态。 建设智慧城市,也是转变城市发展方式、提升城市发展质量的客观要求。通过建设 智慧城市,及时传递、整合、交流、使用城市的经济、文化、公共资源、管理服务、市 民生活、生态环境等各类信息,提高物与物、物与人、人与人的互联互通、全面感知和 电力物联网工程技术原理与应用三校正文,dd68 2019/8/118:03:46

68 电力物联网工程技术原理与应用 的各个噪音探头监测噪声污染,通过二氧化碳传感器监控大气中二氧化碳的浓 度,通过 GPS 标签跟踪车辆位置,通过交通路口的摄像头捕捉实时交通流程等。 ● 对象的智能控制。物联网基于云计算平台和智能网络,可以依据传感器网络用 获取的数据进行决策,改变对象的行为进行控制和反馈。例如根据光线的强弱 调整路灯的亮度,根据车辆的流量自动调整红绿灯间隔等。 3.1.4 智慧城市的含义及其新技术 智慧城市就是把信息技术与城市建设融合在一起,将城市信息化推向更高阶段。它 基于互联网、云计算、大数据、物联网、社交网络等工具和方法,实现全面透彻的感知、 宽带泛在的互联和智能融合的应用。智慧城市将成为一个城市的整体发展战略,作为经 济转型、产业升级、城市提升的新引擎,达到提高民众生活幸福感、企业经济竞争力、 城市可持续发展的目的,体现了更高的城市发展理念和创新精神。伴随着网络帝国的崛 起、移动技术的融合发展以及创新理念的广泛普及,知识社会环境下的智慧城市是继数 字城市之后信息化城市发展的高级形态。 智慧城市包含智慧技术、智慧产业、智慧(应用)项目、智慧服务、智慧治理、智 慧人文、智慧生活等内容。对智慧城市建设而言,智慧技术的创新和应用是手段和驱动 力,智慧产业和智慧(应用)项目是载体,智慧服务、智慧治理、智慧人文和智慧生活 是目标。具体来说,智慧(应用)项目体现在智慧交通、智能电网、智慧物流、智慧医疗、 智慧食品系统、智慧药品系统、智慧环保、智慧水资源管理、智慧气象、智慧企业、智 慧银行、智慧政府、智慧家庭、智慧社区、智慧学校、智慧建筑、智能楼宇、智慧油田、 智慧农业等诸多方面。 有两种驱动力推动智慧城市的逐步形成,一是以物联网、云计算、移动互联网为代 表的新一代信息技术,二是知识社会环境下逐步孕育的开放的城市创新生态。前者是技 术创新层面的技术因素,后者是社会创新层面的社会经济因素。由此可以看出创新在智 慧城市发展中的驱动作用。智慧城市不仅需要物联网、云计算等新一代信息技术的支撑, 更要培育面向知识社会的下一代创新(创新 2.0)。信息通信技术的融合和发展消融了 信息和知识分享的壁垒,消融了创新的边界,推动了创新 2.0 形态的形成,并进一步推 动各类社会组织及活动边界的“消融”。创新形态由生产范式向服务范式转变,也带动 了产业形态、政府管理形态、城市形态由生产范式向服务范式的转变。如果说创新 1.0 是工业时代沿袭的面向生产、以生产者为中心、以技术为出发点的相对封闭的创新形态, 创新 2.0 则是与信息时代、知识社会相适应的面向服务、以用户为中心、以人为本的开 放的创新形态。 建设智慧城市,也是转变城市发展方式、提升城市发展质量的客观要求。通过建设 智慧城市,及时传递、整合、交流、使用城市的经济、文化、公共资源、管理服务、市 民生活、生态环境等各类信息,提高物与物、物与人、人与人的互联互通、全面感知和 电力物联网工程技术原理与应用 三校 正文.indd 68 2019/8/1 18:03:46

第3章电力物联网工程技术基础知识69 利用信息能力,从而能够极大提高政府管理和服务的能力,极大提升人民群众的物质和 文化生活水平。建设智慧城市,会让城市发展更全面、更协调、更可持续,会让城市生 活变得更健康、更和谐、更美好。 对比数字城市和智慧城市,我们可以发现以下六方面的差异。 其一,当数字城市通过城市地理空间信息与城市各方面信息的数字化在虚拟空间再 现传统城市,智慧城市则注重在此基础上进一步利用传感技术、智能技术实现对城市运 行状态的自动、实时、全面透彻的感知。 其二,当数字城市通过城市各行业的信息化提高了各行业管理效率和服务质量,智 慧城市则更强调从行业分割、相对封闭的信息化架构迈向作为复杂巨系统的开放、整合、 协同的城市信息化架构,发挥城市信息化的整体效能。 其三,当数字城市基于互联网形成初步的业务协同,智慧城市则更注重通过泛在网 络、移动技术实现无所不在的互联和随时随地随身的智能融合服务。 其四,当数字城市关注数据资源的生产、积累和应用,智慧城市更关注用户视角的 服务设计和提供。 其五,当数字城市更多注重利用信息技术实现城市各领域的信息化以提升社会生产 效率,智慧城市则更强调人的主体地位,更强调开放创新空间的塑造及其间的市民参与、 用户体验,及以人为本实现可持续创新。 其六,当数字城市致力于通过信息化手段实现城市运行与发展各方面功能,提高城 市运行效率,服务城市管理和发展,智慧城市则更强调通过政府、市场、社会各方力量 的参与和协同实现城市公共价值塑造和独特价值创造。 智慧城市不但广泛采用物联网、云计算、人工智能、数据挖掘、知识管理、社交网 络等技术工具,也注重用户参与、以人为本的创新2.0理念及其方法的应用,构建有利 于创新涌现的制度环境,以实现智慧技术高度集成、智慧产业高端发展、智慧服务高效 便民、以人为本持续创新,完成从数字城市向智慧城市的跃升。智慧城市将是创新2.0 时代以人为本的可持续创新城市。 3.2 电力物联网工程技术基础知识 智能电网概念及主要特点,微电网、微能源网与能源互联网,基于物联网的电力系 统发展分析是本节介绍的主要内容。 3.2.1智能电网概念及主要特点 智能电网是以包括各种发电设备、输配电网络、用电设备和储能设备的物理电网为 电力物联网工程技术原理与应用三校正文.dd69 2019/8/118:03:46

第3章 电力物联网工程技术基础知识 69 利用信息能力,从而能够极大提高政府管理和服务的能力,极大提升人民群众的物质和 文化生活水平。建设智慧城市,会让城市发展更全面、更协调、更可持续,会让城市生 活变得更健康、更和谐、更美好。 对比数字城市和智慧城市,我们可以发现以下六方面的差异。 其一,当数字城市通过城市地理空间信息与城市各方面信息的数字化在虚拟空间再 现传统城市,智慧城市则注重在此基础上进一步利用传感技术、智能技术实现对城市运 行状态的自动、实时、全面透彻的感知。 其二,当数字城市通过城市各行业的信息化提高了各行业管理效率和服务质量,智 慧城市则更强调从行业分割、相对封闭的信息化架构迈向作为复杂巨系统的开放、整合、 协同的城市信息化架构,发挥城市信息化的整体效能。 其三,当数字城市基于互联网形成初步的业务协同,智慧城市则更注重通过泛在网 络、移动技术实现无所不在的互联和随时随地随身的智能融合服务。 其四,当数字城市关注数据资源的生产、积累和应用,智慧城市更关注用户视角的 服务设计和提供。 其五,当数字城市更多注重利用信息技术实现城市各领域的信息化以提升社会生产 效率,智慧城市则更强调人的主体地位,更强调开放创新空间的塑造及其间的市民参与、 用户体验,及以人为本实现可持续创新。 其六,当数字城市致力于通过信息化手段实现城市运行与发展各方面功能,提高城 市运行效率,服务城市管理和发展,智慧城市则更强调通过政府、市场、社会各方力量 的参与和协同实现城市公共价值塑造和独特价值创造。 智慧城市不但广泛采用物联网、云计算、人工智能、数据挖掘、知识管理、社交网 络等技术工具,也注重用户参与、以人为本的创新 2.0 理念及其方法的应用,构建有利 于创新涌现的制度环境,以实现智慧技术高度集成、智慧产业高端发展、智慧服务高效 便民、以人为本持续创新,完成从数字城市向智慧城市的跃升。智慧城市将是创新 2.0 时代以人为本的可持续创新城市。 3.2 电力物联网工程技术基础知识 智能电网概念及主要特点,微电网、微能源网与能源互联网,基于物联网的电力系 统发展分析是本节介绍的主要内容。 3.2.1 智能电网概念及主要特点 智能电网是以包括各种发电设备、输配电网络、用电设备和储能设备的物理电网为 电力物联网工程技术原理与应用 三校 正文.indd 69 2019/8/1 18:03:46

70电力物联网工程技术原理与应用 基础,将现代先进的传感测量技术、网络技术、通信技术、计算技术、自动化与智能控 制技术等与物理电网高度集成而形成的新型电网,它能够实现可观测(能够监测电网所 有设备的状态)、可控制(能够控制电网所有设备的状态)、完全自动化(可自适应并 实现自愈)和系统综合优化平衡(发电、输配电和用电之间的优化平衡),它以充分满 足用户对电力的需求和优化资源配置、确保电力供应的安全性、可靠性和经济性、满足 环保约束、保证电能质量、适应电力市场化发展等为目的,实现对用户可靠、经济、清洁、 互动的电力供应和增值服务。 智能电网是应用信息通信技术,实现电能到用户的传输、分配、管理和控制,以达 到节约能源和成本实现对电力资源、电力客户、电力资产、电力运营、电力交易的产业 链全过程的持续监视,利用“随需应变”的信息提高电网公司的管理水平、工作效率、 电网可靠性和服务水平的新一代电力网络。 与传统电网比,智能电网进一步扩展对电网的监视范围和监视详细程度,整合各种 管理信息和实时信息,为电网运行和管理人员提供更全面、完整和细致的电网状态视图, 并加强对电力业务的分析和优化,改变过去那种基于有限的、时间滞后的信息进行电网 管理的传统方式,利用电网实时信息和综合管理信息,与企业决策信息互相交换,促进 电网企业实现更精细化和智能化的运行和管理。 1.数据采集 在实时数据采集上,智能电网大大扩展了监视控制与数据采集系统(Supervisory Control And Data Acquisition,SCADA)的数据采集范围和数量,提高了电网的“可视化”。 2.数据传输 智能电网需要采集大量的设备状态数据和客户计量数据。这两类数据的特点是:数 据量大,采集点多且分散,对实时性要求比电网实时运行数据低,数据需要被多个系统 和业务部门使用。 3.信息集成 众多的自动化系统和管理信息系统积累了大量的数据。但是,长期以来条块分割和 部门壁垒,已经成为实现“数字化电网、信息化企业”的主要障碍。 4.动态作业管理 动态作业管理使得数据在传感器、控制中心和作业人员之间能够及时有效地流动, 提高运维工作的效率和准确性。能够从各种电压、电流传感器、智能表计、设备状态监 测传感器和线路监视传感器中,获得更多准确、及时的数据。通过这些数据,能够预测 故障,在故障发生时,能够显示故障的位置和可能的故障原因。另外,动态作业管理能 够降低作业成本,减少管理费用。 电力物联网工程技术原理与应用三校正文mdd70 2019/8/118:03:47

70 电力物联网工程技术原理与应用 基础,将现代先进的传感测量技术、网络技术、通信技术、计算技术、自动化与智能控 制技术等与物理电网高度集成而形成的新型电网,它能够实现可观测(能够监测电网所 有设备的状态)、可控制(能够控制电网所有设备的状态)、完全自动化(可自适应并 实现自愈)和系统综合优化平衡(发电、输配电和用电之间的优化平衡),它以充分满 足用户对电力的需求和优化资源配置、确保电力供应的安全性、可靠性和经济性、满足 环保约束、保证电能质量、适应电力市场化发展等为目的,实现对用户可靠、经济、清洁、 互动的电力供应和增值服务。 智能电网是应用信息通信技术,实现电能到用户的传输、分配、管理和控制,以达 到节约能源和成本实现对电力资源、电力客户、电力资产、电力运营、电力交易的产业 链全过程的持续监视,利用“随需应变”的信息提高电网公司的管理水平、工作效率、 电网可靠性和服务水平的新一代电力网络。 与传统电网比,智能电网进一步扩展对电网的监视范围和监视详细程度,整合各种 管理信息和实时信息,为电网运行和管理人员提供更全面、完整和细致的电网状态视图, 并加强对电力业务的分析和优化,改变过去那种基于有限的、时间滞后的信息进行电网 管理的传统方式,利用电网实时信息和综合管理信息,与企业决策信息互相交换,促进 电网企业实现更精细化和智能化的运行和管理。 1. 数据采集 在实时数据采集上,智能电网大大扩展了监视控制与数据采集系统(Supervisory Control And Data Acquisition,SCADA)的数据采集范围和数量,提高了电网的“可视化”。 2. 数据传输 智能电网需要采集大量的设备状态数据和客户计量数据。这两类数据的特点是:数 据量大,采集点多且分散,对实时性要求比电网实时运行数据低,数据需要被多个系统 和业务部门使用。 3. 信息集成 众多的自动化系统和管理信息系统积累了大量的数据。但是,长期以来条块分割和 部门壁垒,已经成为实现“数字化电网、信息化企业”的主要障碍。 4. 动态作业管理 动态作业管理使得数据在传感器、控制中心和作业人员之间能够及时有效地流动, 提高运维工作的效率和准确性。能够从各种电压、电流传感器、智能表计、设备状态监 测传感器和线路监视传感器中,获得更多准确、及时的数据。通过这些数据,能够预测 故障,在故障发生时,能够显示故障的位置和可能的故障原因。另外,动态作业管理能 够降低作业成本,减少管理费用。 电力物联网工程技术原理与应用 三校 正文.indd 70 2019/8/1 18:03:47