10.1.1 单圈环流模式 空气流向北极 空气流向南极 冷空气下降 暖空气上升 冷空气下降 空气流向赤道 空气流向赤道 北极 赤道 南极 地面冷却空气 地面加热空气 地面冷却空气 该环流圈是在地面受热不均匀的条件下产生的一一热力 环流圈。 太阳辐射在地表分布的不均匀性是大气环流产生的根本 原因和条件,是大气环流的原动力。 6

6 10.1.1 单圈环流模式 北极 地面冷却空气 南极 地面冷却空气 赤道 地面加热空气 暖 空 气 上 升 冷 空 气 下 降 冷 空 气 下 降 空气流向北极 空气流向南极 空气流向赤道 空气流向赤道 该环流圈是在地面受热不均匀的条件下产生的--热力 环流圈。 太阳辐射在地表分布的不均匀性是大气环流产生的根本 原因和条件,是大气环流的原动力

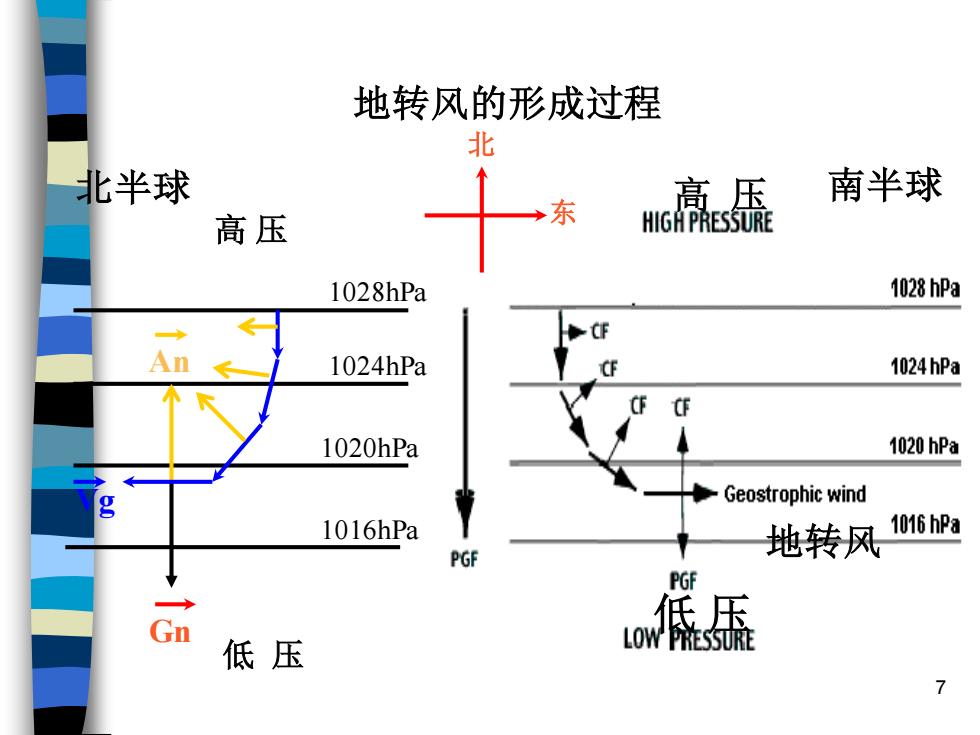

地转风的形成过程 北 北半球 →东 高压 南半球 高压 HIGH PRESSURE 1028hPa 1028 hPa An 1024hPa CF 1024 hPa 1020hPa 1020 hPa g Geostrophic wind 1016hPa 地转风 1016 hPa PGF P Gn 低压 低压 LOW在sSm 7

7 高 压 南半球 低 压 地转风 1028hPa 1024hPa 1020hPa 1016hPa 高 压 低 压 北 东 An Gn Vg 北半球 地转风的形成过程

North Pole Rotation of (high pressur) the Earth Polar cell 极地环流圈 三圈环流模式 Polar-front jet stream polar 中纬环流圈 Westerlies Northeasterly "trade"winds 赤道环流圈 Equator. “lade1nA 中纬环流圈 FVinds are deftected from north-south direction by Doldrums the Earth's rotution Westerlies/ (ow pressure) Warm equ South Pole Subtropical air rises and flows (high pressure) jet streum toward South Polel 极地环流圈

8 赤道环流圈 中纬环流圈 中纬环流圈 极地环流圈 极地环流圈 三圈环流模式

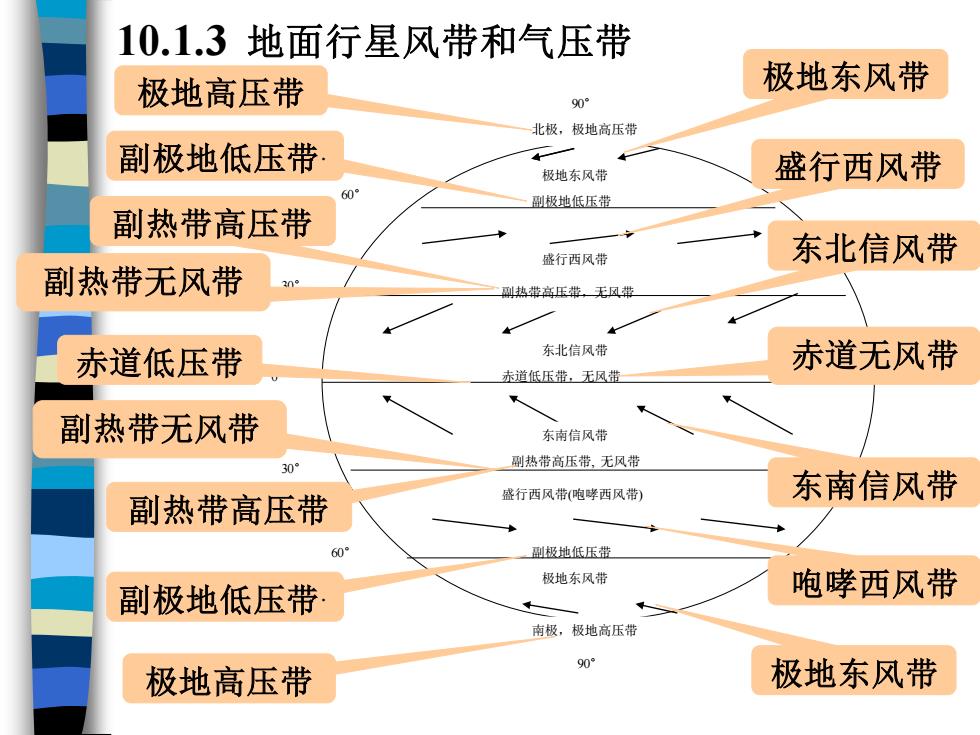

10.1.3地面行星风带和气压带 极地高压带 极地东风带 90° 北极,极地高压带 副极地低压带 极地东风带 盛行西风带 60 副极地低压带 副热带高压带 盛行西风带 东北信风带 副热带无风带 副热带高压带,无风带 赤道低压带 东北信风带 赤道无风带 赤道低压带,无风带 副热带无风带 东南信风带 30 刚热带高压带,无风带 盛行西风带(咆哮西风带) 东南信风带 副热带高压带 60 副极地低压带 极地东风带 副极地低压带 咆哮西风带 南极,极地高压带 90° 极地高压带 极地东风带

9 0° 30° 60° 30° 60° 90° 90° 极地东风带 盛行西风带 东北信风带 东南信风带 盛行西风带(咆哮西风带) 极地东风带 北极,极地高压带 副极地低压带 副热带高压带,无风带 赤道低压带,无风带 副热带高压带, 无风带 副极地低压带 南极,极地高压带 10.1.3 地面行星风带和气压带 极地高压带 副极地低压带· 副热带高压带 副热带高压带 副极地低压带· 极地高压带 赤道低压带 极地东风带 盛行西风带 东北信风带 东南信风带 咆哮西风带 极地东风带 赤道无风带 副热带无风带 副热带无风带

风带天气的气候特征 >信风带天气 信风带控制地区,风向、风力几乎常年稳定,风力一般 为3~4级,最大不超过5级,天气一般比较干燥晴朗,能见 度良好。 西风带天气 在北半球,由于海陆分布和地形差异等因素影响, 西风带内多锋面和气旋活动,风向、风力多变,经常有 大风、云雨天气,冬季大洋西北部这种现象更为突出。 在南半球,因海洋广大,西风带内风向较稳定,风 力强,故又称咆哮西风带。 10

10 ➢ 信风带天气 信风带控制地区,风向、风力几乎常年稳定,风力一般 为3~4级,最大不超过5级,天气一般比较干燥晴朗,能见 度良好。 ➢ 西风带天气 在北半球,由于海陆分布和地形差异等因素影响, 西风带内多锋面和气旋活动,风向、风力多变,经常有 大风、云雨天气,冬季大洋西北部这种现象更为突出。 在南半球,因海洋广大,西风带内风向较稳定,风 力强,故又称咆哮西风带。 风带天气的气候特征