第四单元过关检测 (时间:60分钟满分:100分) 一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分) 1钱穆在《国史大纲》中指出,自秦以来辅佐天子处理国政的相位,至是废去,遂成绝对君主独 裁的局面。下列对“至是废去”原因的理解正确的是( A.仿效前代末期皇权稳固的做法 B.六部名存实亡使皇帝萌生废相念头 C殿阁大学士篡夺相位对皇帝的鼓动 D.皇帝认为宰相擅专威福,危及君权 答案D 解析根据题干材料“自秦以来辅佐天子处理国政的相位,至是废去”,可知这一官职是宰相,宰 相制度的废除发生在明太祖时期,废除宰相制度的原因是相权与皇权之间的矛盾加剧,故选D 项。A项错误,前代没有废除宰相制度。B、C两项与此无关。 2.明武宗时,由太监掌管的司礼监“遂专掌机密,凡进御章奏及降敕批疏,无有不经其出纳者”, 同时“内阁之拟票,不得不决于内监之批红”。这反映出() A中央机构的完善 B.权力制衡的形成 C.皇权专制的加强 D.明朝政治的腐败 答案C 解析从太监掌管的司礼监“专掌机密”,掌管着“章奏及降救批疏“批红”等信息,可知司礼监的 权力有所增大,这是皇权专制加强的体现,故C项正确。 3.下表是“明朝部分官员的职权及品秩表”。该表反映的明朝政治的特点是( 官员 职权 品秩 六部尚书 批答奏章的最高长官,掌各部事务 正二品 内阁大学士 批答百官奏章,兼管六部,商承政务 正五品 十三道监察御史 巡按州县,考察官员 正七品 知府 掌一府之政 正四品 A.行政官员权力相互制约 B.君主专制达到顶峰 C.国家监察体系日趋完备 D.机构设置重叠臃肿 答案A 解析根据表格信息,可知明朝部分官员的职权大小和品秩高低不是一一对应的关系,品秩低 的官员可以利用职权制约品秩高的官员,从而形成行政官员权力相互制约的特点,故A项正 确。 4.下表中为不同史籍关于郑和下西洋的历史叙述。据此能够被认定的历史事实是( 记述 出处 和等自永乐初,奉使诸番,今经七次,每统领官兵数万人,海船百余 《娄东刘家港天妃宫 艘…抵于西域忽鲁谟斯等三十余国 石刻通番事迹记》 大明皇帝遣太监郑和、王贵通等昭告于佛世尊曰仰惟慈尊… 布施锡兰山立佛立寺供养… 《布施锡兰山佛寺碑》 两奉敕,驾海舶入西洋封诸夷国…人称三宝太监…踪迹建文 《明书》 和经事三朝,先后七奉使,所历占城、爪哇、真腊、旧港、暹 罗…凡三十余国。所取无名宝物,不可胜计,而中国耗废亦不资 《明史》 A.郑和的航海活动造成国库空虚

第四单元过关检测 (时间:60 分钟 满分:100 分) 一、选择题(本大题共 20 小题,每小题 3 分,共 60 分) 1.钱穆在《国史大纲》中指出,自秦以来辅佐天子处理国政的相位,至是废去,遂成绝对君主独 裁的局面。下列对“至是废去”原因的理解正确的是( ) A.仿效前代末期皇权稳固的做法 B.六部名存实亡使皇帝萌生废相念头 C.殿阁大学士篡夺相位对皇帝的鼓动 D.皇帝认为宰相擅专威福,危及君权 答案 D 解析根据题干材料“自秦以来辅佐天子处理国政的相位,至是废去”,可知这一官职是宰相,宰 相制度的废除发生在明太祖时期,废除宰相制度的原因是相权与皇权之间的矛盾加剧,故选 D 项。A 项错误,前代没有废除宰相制度。B、C 两项与此无关。 2.明武宗时,由太监掌管的司礼监“遂专掌机密,凡进御章奏及降敕批疏,无有不经其出纳者”, 同时“内阁之拟票,不得不决于内监之批红”。这反映出( ) A.中央机构的完善 B.权力制衡的形成 C.皇权专制的加强 D.明朝政治的腐败 答案 C 解析从太监掌管的司礼监“专掌机密”,掌管着“章奏及降敕批疏”“批红”等信息,可知司礼监的 权力有所增大,这是皇权专制加强的体现,故 C 项正确。 3.下表是“明朝部分官员的职权及品秩表”。该表反映的明朝政治的特点是( ) 官员 职权 品秩 六部尚书 批答奏章的最高长官,掌各部事务 正二品 内阁大学士 批答百官奏章,兼管六部,商承政务 正五品 十三道监察御史 巡按州县,考察官员 正七品 知府 掌一府之政 正四品 A.行政官员权力相互制约 B.君主专制达到顶峰 C.国家监察体系日趋完备 D.机构设置重叠臃肿 答案 A 解析根据表格信息,可知明朝部分官员的职权大小和品秩高低不是一一对应的关系,品秩低 的官员可以利用职权制约品秩高的官员,从而形成行政官员权力相互制约的特点,故 A 项正 确。 4.下表中为不同史籍关于郑和下西洋的历史叙述。据此能够被认定的历史事实是( ) 记述 出处 和等自永乐初,奉使诸番,今经七次,每统领官兵数万人,海船百余 艘……抵于西域忽鲁谟斯等三十余国 《娄东刘家港天妃宫 石刻通番事迹记》 大明皇帝遣太监郑和、王贵通等昭告于佛世尊曰:仰惟慈尊…… 布施锡兰山立佛立寺供养…… 《布施锡兰山佛寺碑》 两奉敕,驾海舶入西洋封诸夷国……人称三宝太监……踪迹建文 《明书》 和经事三朝,先后七奉使,所历占城、爪哇、真腊、旧港、暹 罗……凡三十余国。所取无名宝物,不可胜计,而中国耗废亦不资 《明史》 A.郑和的航海活动造成国库空虚

B.郑和奉皇帝之命远航海外诸国 C.郑和远航推动了中外文化交流 D.郑和下西洋的目的是宣扬国威 答案c 解析题干表格中的四段材料都能体现郑和远航推动了中外文化交流,故C项正确。 5.有学者在研究16世纪中叶“嘉靖大倭寇”问题时认为,一是倭寇的主体是中国东南沿海的中 小商人阶层,二是倭寇的最高领导者,是徽商出身;两者追求的是海上贸易的合法化。材料表 明() A.政府严厉打击民间贸易 B.商帮力图扩展海外贸易 C.倭患其实与日本人无关 D.“海禁”政策加剧倭寇之患 答案D 解析根据题干材料,可知受“海禁”政策的影响,追逐利益的商人与倭寇勾结,造成了明朝的倭 患问题,故D项正确。A、B两项都没有反映题千材料的主旨,故排除。倭患与日本人存在密 切关系,故排除C项。 6.明朝前期,在北方设立九边重镇防范鞑靼、瓦刺,但他们的军队多次南下,瓦剌甚至在一次战 役中俘虏了明英宗,威逼北京。明朝后期,明王朝与鞑靼首领俺答汗订立协议,恢复通贡,边镇 开设互市,边民自行贸易,直到明末基本上维持了和平局面。这一变化反映出( ) A.中原经济是蒙古政权的生存基础 B.诸王守边削弱了边地的防御力量 C.明朝对蒙古采取堵疏并用的政策 D.经贸往来有利于民族之间亲善和睦 客案D 7.下表是明清时期土司地区有关科举制度的规定。据此能够得出的历史结论是科举制( 时期 规定 明朝初期 当谕诸酋长,凡有子弟皆令入国学受业,使知君臣父子之道,礼乐教化之事 明朝中后 凡土官嫡子许入附近儒学,并明令保护土著士子入学、充贡和应举,不准他处士 期 民冒籍 康熙时期 土司子弟愿习经书者,准许就近府、州、县入学考试 A.利于维系民族间的和谐 B.保障了人才选拔的客观性 C.促进了人才的自由流动 D.消除了民族间的文化差距 答案A 解析题干材料表明明清时期,允许西南地区土司子弟参加科举考试,学习儒家经典,有利于增 强民族地区的文化认同感,维护民族关系的和谐,故A项符合题意:题干材料没有涉及人才选 拔是否客观的问题,故B项错误;根据题千材料“凡土官嫡子许入附近儒学,并明令保护土著士 子入学、充贡和应举,不准他处士民冒籍”,可知C项说法错误,D项说法过于绝对,排除。 8.在努尔哈赤、皇太极统治时期,“中国*南朝等词都是对明朝的称呼。顺治时期,“中国”一 词在朝廷政治文书中己指清朝的全部统治区域。1767年,乾隆皇帝明确规定:“夫对远人颂述 朝廷,或称天朝,或称中国,乃一定之理。”这反映了这一时期( A.清朝统治区域日益扩大 B.“中国认同”不断发展深化 C.中央与地方矛盾有所缓和 D.民族交流消除了民族差异 答案B

B.郑和奉皇帝之命远航海外诸国 C.郑和远航推动了中外文化交流 D.郑和下西洋的目的是宣扬国威 答案 C 解析题干表格中的四段材料都能体现郑和远航推动了中外文化交流,故 C 项正确。 5.有学者在研究 16 世纪中叶“嘉靖大倭寇”问题时认为,一是倭寇的主体是中国东南沿海的中 小商人阶层;二是倭寇的最高领导者,是徽商出身;两者追求的是海上贸易的合法化。材料表 明( ) A.政府严厉打击民间贸易 B.商帮力图扩展海外贸易 C.倭患其实与日本人无关 D.“海禁”政策加剧倭寇之患 答案 D 解析根据题干材料,可知受“海禁”政策的影响,追逐利益的商人与倭寇勾结,造成了明朝的倭 患问题,故 D 项正确。A、B 两项都没有反映题干材料的主旨,故排除。倭患与日本人存在密 切关系,故排除 C 项。 6.明朝前期,在北方设立九边重镇防范鞑靼、瓦剌,但他们的军队多次南下,瓦剌甚至在一次战 役中俘虏了明英宗,威逼北京。明朝后期,明王朝与鞑靼首领俺答汗订立协议,恢复通贡,边镇 开设互市,边民自行贸易,直到明末基本上维持了和平局面。这一变化反映出( ) A.中原经济是蒙古政权的生存基础 B.诸王守边削弱了边地的防御力量 C.明朝对蒙古采取堵疏并用的政策 D.经贸往来有利于民族之间亲善和睦 答案 D 7.下表是明清时期土司地区有关科举制度的规定。据此能够得出的历史结论是科举制( ) 时期 规定 明朝初期 当谕诸酋长,凡有子弟皆令入国学受业,使知君臣父子之道,礼乐教化之事 明朝中后 期 凡土官嫡子许入附近儒学,并明令保护土著士子入学、充贡和应举,不准他处士 民冒籍 康熙时期 土司子弟愿习经书者,准许就近府、州、县入学考试 A.利于维系民族间的和谐 B.保障了人才选拔的客观性 C.促进了人才的自由流动 D.消除了民族间的文化差距 答案 A 解析题干材料表明明清时期,允许西南地区土司子弟参加科举考试,学习儒家经典,有利于增 强民族地区的文化认同感,维护民族关系的和谐,故 A 项符合题意;题干材料没有涉及人才选 拔是否客观的问题,故 B 项错误;根据题干材料“凡土官嫡子许入附近儒学,并明令保护土著士 子入学、充贡和应举,不准他处士民冒籍”,可知 C 项说法错误;D 项说法过于绝对,排除。 8.在努尔哈赤、皇太极统治时期,“中国”“南朝”等词都是对明朝的称呼。顺治时期,“中国”一 词在朝廷政治文书中已指清朝的全部统治区域。1767 年,乾隆皇帝明确规定:“夫对远人颂述 朝廷,或称天朝,或称中国,乃一定之理。”这反映了这一时期( ) A.清朝统治区域日益扩大 B.“中国认同”不断发展深化 C.中央与地方矛盾有所缓和 D.民族交流消除了民族差异 答案 B

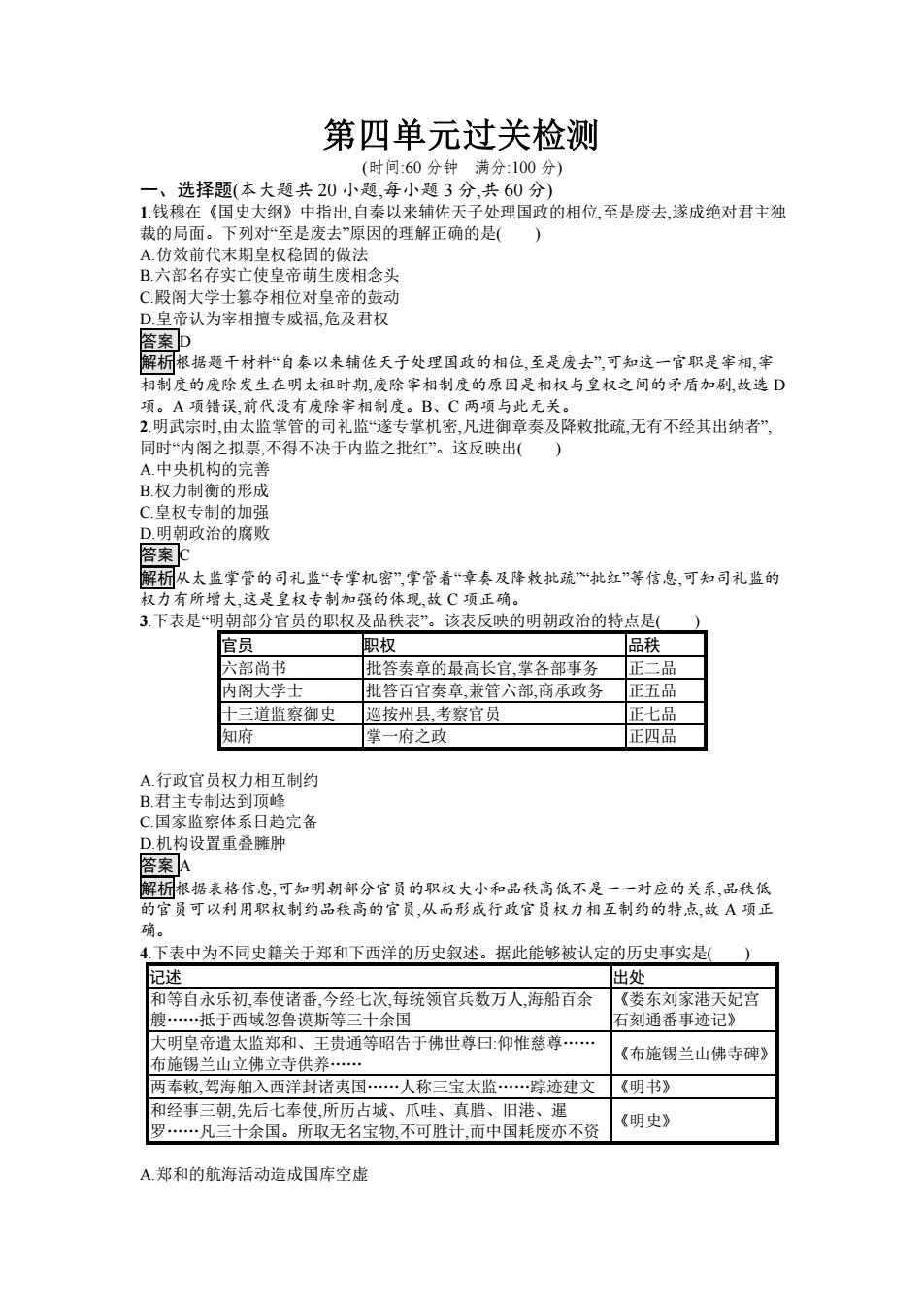

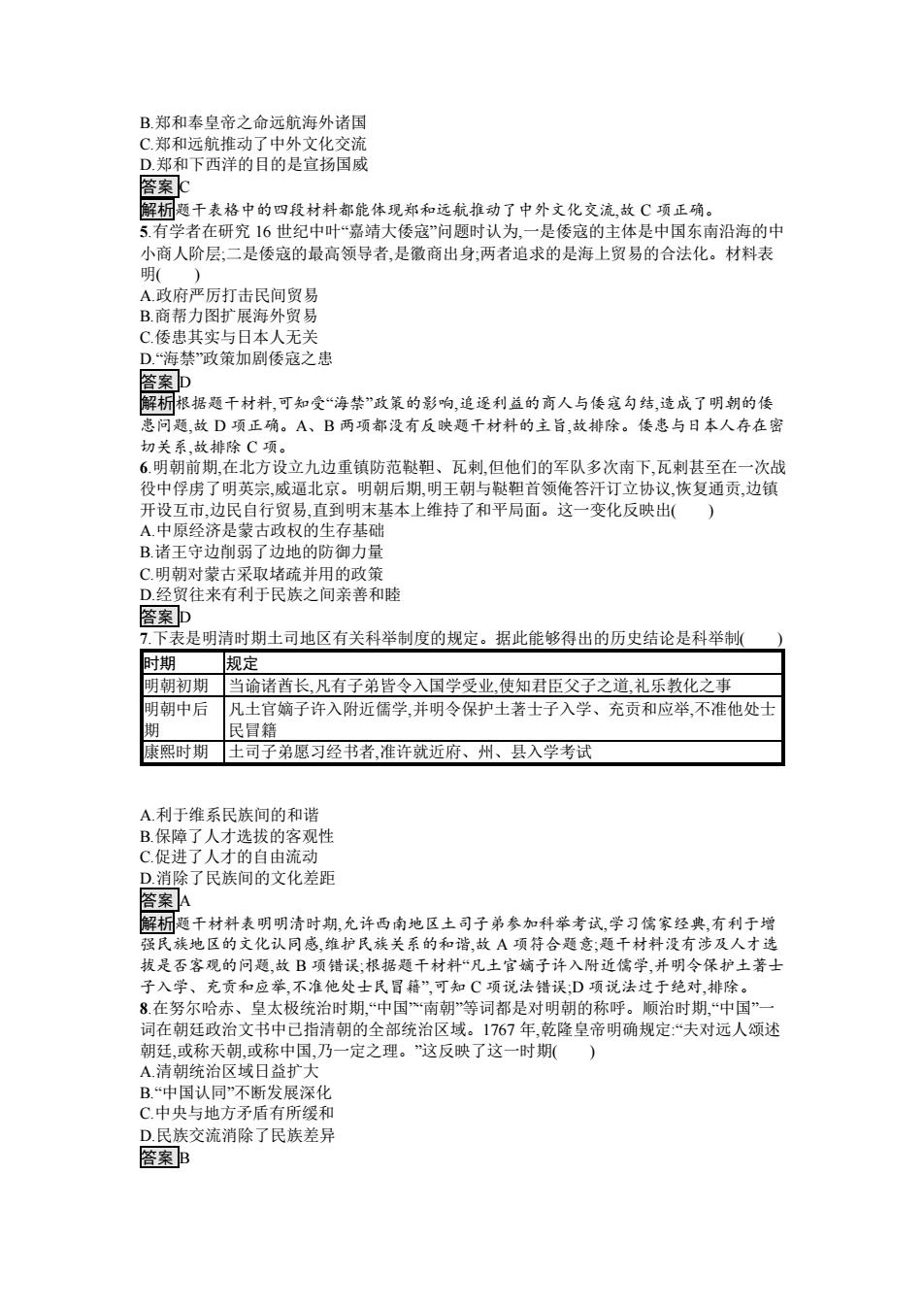

解析题干材料反映了清朝的几位皇帝对“中国”一词的不同指代,说明“中国认同”不断发展 深化,故B项正确:题干材料涉及的是“中国认同”的不断发展深化,与清朝统治区域的日益扩 大、中央与地方矛盾有所缓和无关故A、C两项错误:D项说法太绝对,排除。 9.军机处的印信收藏在皇宫,用时由军机处的军机副职章京到内奏事太监处“请印”,用完即刻 送回。这最能说明 () A军机处处在皇权严格控制下 B.司礼监的太监把持朝廷大权 C,军机章京对军机大臣形成制约 D.军机处实际上行使宰相的权力 答案A 解析题千材料反映了军机处印信使用的严格程序,据此可知军机处处在皇权的严格控制下, 皇帝将全国的军政大权完全集中到自己手中,故选A项。内奏事太监处保管印信,不能使用 印信,不能反映其把持朝廷大权,排除B项;军机章京“请印”,不能说明其对军机大臣形成制约, 排除C项;军机处的主要职能是拟写皇帝诏书,上传下达,其权力不同于宰相,排除D项。 10.下图是雍正帝批阅过的奏折。史学家认为奏折制度强化了皇帝对官僚机构的控制,主要是 因为这一制度( 不勝惊之 自 A.使皇帝广泛迅速获取信息 B.避免了官员的专权 C.使中央政令迅速传达地方 D.让皇帝更勤于政务 答案B 解析根据题千材料“奏折制度强化了皇帝对官僚机构的控制”并结合所学知识,可知奏折制度 使皇帝加强了对官员的控制,从而避免了官员的专权,维护了皇权,故B项正确。 11.我国在历史上非常重视对边疆地区的有效管辖。依据下列管辖措施判断,该地区是() 西域都护府 安西都护府 乾隆平定大 小和卓叛乱 伊犁将军 A.台湾 B.东北 C.西藏 D.新疆 答案D 12.康熙帝的诗:“万里扶桑早挂弓,水犀军指岛门空。来庭岂为修文德,柔远初非黩武功。牙帐 受降秋色外,羽林奏捷月明中。海隅久念苍生困,耕凿从今九壤同。”此诗描述的是() A.平定三藩之乱 B.收复台湾 C.平定噶尔丹叛乱 D.收复东北失地 答案B 解析根据诗中“水犀军指岛门空受降“海隅”等信息,可知描述的是收复台湾,故选B项。 13.某地洪水为患,消息上报朝廷后,皇帝一方面交代工部尽速抢修溃决的堤防,勿使水患继续 扩大;另一方面责成户部尽速调度粮食,运往灾区,赈济灾民。幕僚根据皇帝之意,写成诏书,经 皇帝确认无误后,直接送至工部、户部等机构执行。这是哪个时期的制度()

解析题干材料反映了清朝的几位皇帝对“中国”一词的不同指代,说明 “中国认同”不断发展 深化,故 B 项正确;题干材料涉及的是“中国认同”的不断发展深化,与清朝统治区域的日益扩 大、中央与地方矛盾有所缓和无关,故 A、C 两项错误;D 项说法太绝对,排除。 9.军机处的印信收藏在皇宫,用时由军机处的军机副职章京到内奏事太监处“请印”,用完即刻 送回。这最能说明 ( ) A.军机处处在皇权严格控制下 B.司礼监的太监把持朝廷大权 C.军机章京对军机大臣形成制约 D.军机处实际上行使宰相的权力 答案 A 解析题干材料反映了军机处印信使用的严格程序,据此可知军机处处在皇权的严格控制下, 皇帝将全国的军政大权完全集中到自己手中,故选 A 项。内奏事太监处保管印信,不能使用 印信,不能反映其把持朝廷大权,排除 B 项;军机章京“请印”,不能说明其对军机大臣形成制约, 排除 C 项;军机处的主要职能是拟写皇帝诏书,上传下达,其权力不同于宰相,排除 D 项。 10.下图是雍正帝批阅过的奏折。史学家认为奏折制度强化了皇帝对官僚机构的控制,主要是 因为这一制度( ) A.使皇帝广泛迅速获取信息 B.避免了官员的专权 C.使中央政令迅速传达地方 D.让皇帝更勤于政务 答案 B 解析根据题干材料“奏折制度强化了皇帝对官僚机构的控制”并结合所学知识,可知奏折制度 使皇帝加强了对官员的控制,从而避免了官员的专权,维护了皇权,故 B 项正确。 11.我国在历史上非常重视对边疆地区的有效管辖。依据下列管辖措施判断,该地区是( ) A.台湾 B.东北 C.西藏 D.新疆 答案 D 12.康熙帝的诗:“万里扶桑早挂弓,水犀军指岛门空。来庭岂为修文德,柔远初非黩武功。牙帐 受降秋色外,羽林奏捷月明中。海隅久念苍生困,耕凿从今九壤同。”此诗描述的是( ) A.平定三藩之乱 B.收复台湾 C.平定噶尔丹叛乱 D.收复东北失地 答案 B 解析根据诗中“水犀军指岛门空”“受降”“海隅”等信息,可知描述的是收复台湾,故选 B 项。 13.某地洪水为患,消息上报朝廷后,皇帝一方面交代工部尽速抢修溃决的堤防,勿使水患继续 扩大;另一方面责成户部尽速调度粮食,运往灾区,赈济灾民。幕僚根据皇帝之意,写成诏书,经 皇帝确认无误后,直接送至工部、户部等机构执行。这是哪个时期的制度( )

A.秦汉 B.隋唐 C.宋元 D.明清 答案D 解析题干材料中的决策过程中没有宰相,说明宰相制度已经被废除,所谓的“幕僚”可能是明朝 的内阁或者清朝的军机处,故D项正确。 14.下表是清朝人口与耕地变化情况表,该表表明清朝 年份 人口(亿) 耕地(亿亩) 人均耕地(亩/人) 1650年 1.0-1.5 6.00 6.00-4.00 1750年 2.00-2.50 9.00 4.50-3.60 1850年 4.10 12.10 2.95 A.南北人口结构趋向平衡 B.精耕细作的农业传统受到破坏 C.国家赋税收入日趋减少 D.人口增长给社会带来巨大压力 答案D 解析根据表格数据,可知这一时期清朝人口增长速度超过了土地增长速度,导致人均耕地面 积下降,由此可知,当时人口增长给社会带来了巨大的压力,故D项正确。 15.史学界关于闭关自守政策有如下三种观点。甲:清朝为巩固自身统治,在对外交往中实施 闭关自守政策。乙:闭关自守是对16世纪以后欧洲商人不法行为的一种合理答复。丙:闭关 自守是弱者对抗强者的一种自卫手段。你认为以上三种观点( ) A.都有一定的合理性 B.甲、乙的说法有一定的合理性 C.甲、丙的说法有一定的合理性 D.只有甲的说法有一定的合理性 答案A 解析结合所学知识,可知闭关自守政策在一定程度上打击了海上走私以及海盗行为,对西方 殖民者的侵略活动起过一定的自卫作用。但是这一政策的长期推行阻碍了中外联系,影响了 中国吸收先进文化和科学技术,致使中国和世界脱轨,逐渐落后于世界,因此题千材料的观点 都有一定的合理性,故A项正确。 16.明前中期,朝廷在饮食器具使用上有一套严格规定,例如官员不得使用玉制器皿。到明朝 后期,连低级官员乃至普通人家都使用玉制器皿。这一变化反映了() A.君主专制统治逐渐加强 B.经济发展冲击等级秩序 C.市民兴起瓦解传统伦理 D.低级官员易染奢靡风气 答案B 解析根据题干材料,可知明前中期,规定朝廷官员不得使用玉制器皿,这一规定旨在维护专制 权威和等级秩序,但是明朝后期,连低级官员乃至普通人家都使用玉制器皿,显然说明商品经 济的发展冲击了等级秩序,故B项正确。 17.黄宗羲提出,古代圣王倡行“崇本抑末”,其中“抑末”是指禁绝与巫蛊、奇技淫巧等相关的无 益于民生的工商业,而有利于民生的工商业皆属本业。他作出这一论断旨在 () A表达对社会现实的不满 B.论证变革经济政策的合理性 C.宣扬经世致用思想 D.促进资本主义萌芽发展 客案B

A.秦汉 B.隋唐 C.宋元 D.明清 答案 D 解析题干材料中的决策过程中没有宰相,说明宰相制度已经被废除,所谓的“幕僚”可能是明朝 的内阁或者清朝的军机处,故 D 项正确。 14.下表是清朝人口与耕地变化情况表,该表表明清朝 ( ) 年份 人口(亿) 耕地(亿亩) 人均耕地(亩/人) 1650 年 1.0—1.5 6.00 6.00—4.00 1750 年 2.00—2.50 9.00 4.50—3.60 1850 年 4.10 12.10 2.95 A.南北人口结构趋向平衡 B.精耕细作的农业传统受到破坏 C.国家赋税收入日趋减少 D.人口增长给社会带来巨大压力 答案 D 解析根据表格数据,可知这一时期清朝人口增长速度超过了土地增长速度,导致人均耕地面 积下降,由此可知,当时人口增长给社会带来了巨大的压力,故 D 项正确。 15.史学界关于闭关自守政策有如下三种观点。甲:清朝为巩固自身统治,在对外交往中实施 闭关自守政策。乙:闭关自守是对 16 世纪以后欧洲商人不法行为的一种合理答复。丙:闭关 自守是弱者对抗强者的一种自卫手段。你认为以上三种观点( ) A.都有一定的合理性 B.甲、乙的说法有一定的合理性 C.甲、丙的说法有一定的合理性 D.只有甲的说法有一定的合理性 答案 A 解析结合所学知识,可知闭关自守政策在一定程度上打击了海上走私以及海盗行为,对西方 殖民者的侵略活动起过一定的自卫作用。但是这一政策的长期推行阻碍了中外联系,影响了 中国吸收先进文化和科学技术,致使中国和世界脱轨,逐渐落后于世界,因此题干材料的观点 都有一定的合理性,故 A 项正确。 16.明前中期,朝廷在饮食器具使用上有一套严格规定,例如官员不得使用玉制器皿。到明朝 后期,连低级官员乃至普通人家都使用玉制器皿。这一变化反映了( ) A.君主专制统治逐渐加强 B.经济发展冲击等级秩序 C.市民兴起瓦解传统伦理 D.低级官员易染奢靡风气 答案 B 解析根据题干材料,可知明前中期,规定朝廷官员不得使用玉制器皿,这一规定旨在维护专制 权威和等级秩序,但是明朝后期,连低级官员乃至普通人家都使用玉制器皿,显然说明商品经 济的发展冲击了等级秩序,故 B 项正确。 17.黄宗羲提出,古代圣王倡行“崇本抑末”,其中“抑末”是指禁绝与巫蛊、奇技淫巧等相关的无 益于民生的工商业,而有利于民生的工商业皆属本业。他作出这一论断旨在 ( ) A.表达对社会现实的不满 B.论证变革经济政策的合理性 C.宣扬经世致用思想 D.促进资本主义萌芽发展 答案 B

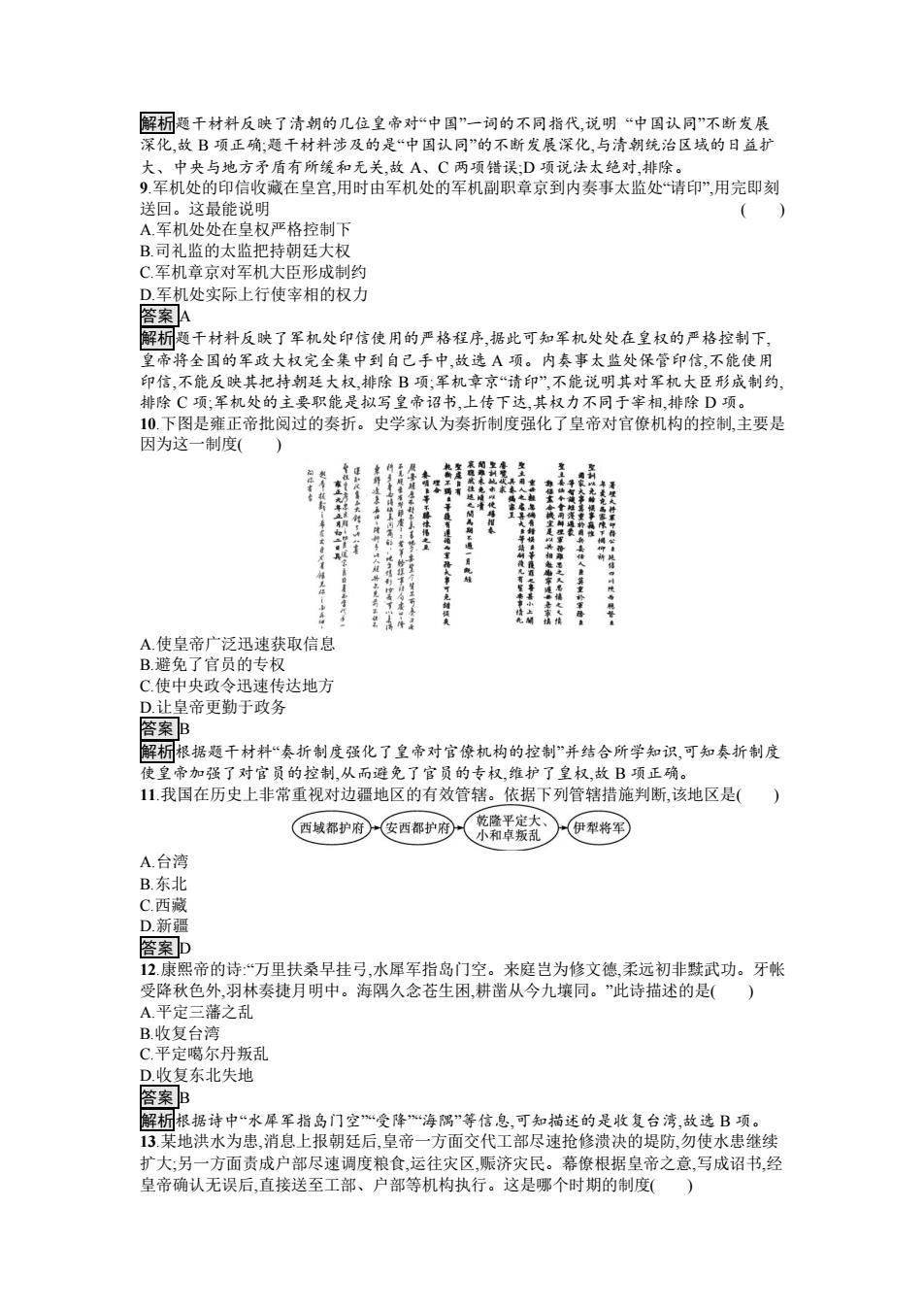

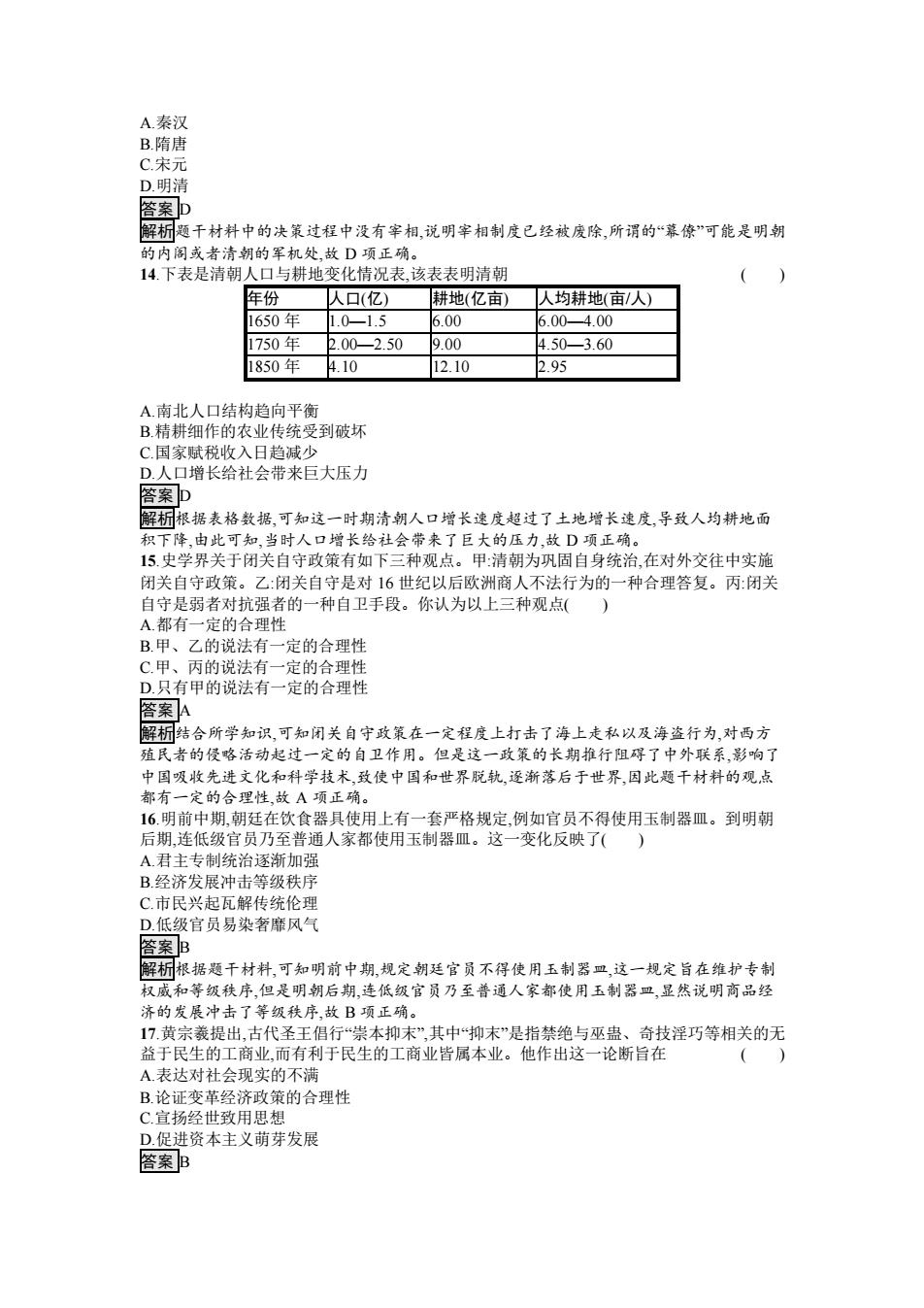

解析题干材料的主旨是黄宗羲“工商皆本”的思想。他利用古代“圣王”的观念阐述其思想,重 新定义了商业的地位,以区别战国以来统治阶级倡导的“崇本抑末”思想,实际上是提出新的经 济政策,故B项正确:黄宗羲对社会现实不满,但这并非他最终的目的,而只是其经济思想的前 提,不符合题干材料的主旨,故A项错误:经世致用主要是指对待学问的态度,与题千材料主旨 不符,故C项错误,黄宗羲的经济思想是明清时期商品经济发展的产物,与资本主义萌芽并没 有必然联系,故D项错误。 18.顾炎武说:“以明心见性之空言,代修己治人之实学,股肱惰而万事荒,爪牙亡而四国乱,神州 荡覆,宗社丘墟!”据此可知顾炎武的思想( A受反君主专制民主思想的影响 B.说明儒家思想在当时受到严厉批判 C.彻底改变了知识分子的价值取向 D.有利于探讨和解决现实问题 答案D 解析题干材料反映了顾炎武反对空谈心性,提倡实学等主张,可知其思想有利于探讨和解决 现实问题,故D项正确;题干材料未提出反对君主专制的思想,并且与受到民主思想的影响无 关,故A项不符合题意:顾炎武的思想是在新形势下对儒家思想的反思与发展,故B项错误:顾 炎武经世致用的思想并未彻底改变知识分子的价值取向,故C项错误。 19.下图是中国某传统戏曲中的脸谱,它是演员面部化妆的一种造型艺术,借以突出人物的性 格特征,具有“寓褒贬、别善恶”的艺术功能,使观众能目视外表,窥其心胸。由此可知,该戏曲 脸谱艺术( 普密香普 警会 A.折射出社会伦理秩序 B.仅供统治阶级享乐所用 C.注重人物的心理变化 D.具有社会教化的功能 答案D 解析寓褒贬、别善恶”说明京剧借助表演形式宣扬善的一面,体现出京剧的教化功能,故D 项符合题意:题干材料没有体现三纲五常等伦理秩序,故A项不符合题意:B项不符合题意,排 除,“演员面部化妆的一种造型艺术,借以突出人物的性格特征”,不是人物的心理变化,故C项 不符合题意。 20.下表反映了明末清初中国出现的西方著作类别。对表中信息解读正确的是( 天文历算 气象学 物理学和力学 地理学 生物学 数学 50种 1 种 5种 1种 2种 12种 语言文 哲学和 字学 医药学 逻辑学 生理学 炮战技术 艺术 5种 1种 6种 3种 2种 若干种 A.大量的西方的科技和文化被介绍到中国 B.西方著作传播的知识以人文科学为主 C.清政府大力提倡学习西方科学技术 D.明清时期中西方文化交流日趋频繁 答案A 解析根据题千表格信息,可知明末清初大量的西方科技、文化著作传入中国,故A项正确;题 千表格信息体现出西方著作传播的知识除了人文科学外还有自然科学,故B项错误:C项不

解析题干材料的主旨是黄宗羲“工商皆本”的思想。他利用古代“圣王”的观念阐述其思想,重 新定义了商业的地位,以区别战国以来统治阶级倡导的“崇本抑末”思想,实际上是提出新的经 济政策,故 B 项正确;黄宗羲对社会现实不满,但这并非他最终的目的,而只是其经济思想的前 提,不符合题干材料的主旨,故 A 项错误;经世致用主要是指对待学问的态度,与题干材料主旨 不符,故 C 项错误;黄宗羲的经济思想是明清时期商品经济发展的产物,与资本主义萌芽并没 有必然联系,故 D 项错误。 18.顾炎武说:“以明心见性之空言,代修己治人之实学,股肱惰而万事荒,爪牙亡而四国乱,神州 荡覆,宗社丘墟!”据此可知,顾炎武的思想( ) A.受反君主专制民主思想的影响 B.说明儒家思想在当时受到严厉批判 C.彻底改变了知识分子的价值取向 D.有利于探讨和解决现实问题 答案 D 解析题干材料反映了顾炎武反对空谈心性,提倡实学等主张,可知其思想有利于探讨和解决 现实问题,故 D 项正确;题干材料未提出反对君主专制的思想,并且与受到民主思想的影响无 关,故 A 项不符合题意;顾炎武的思想是在新形势下对儒家思想的反思与发展,故 B 项错误;顾 炎武经世致用的思想并未彻底改变知识分子的价值取向,故 C 项错误。 19.下图是中国某传统戏曲中的脸谱,它是演员面部化妆的一种造型艺术,借以突出人物的性 格特征,具有“寓褒贬、别善恶”的艺术功能,使观众能目视外表,窥其心胸。由此可知,该戏曲 脸谱艺术( ) A.折射出社会伦理秩序 B.仅供统治阶级享乐所用 C.注重人物的心理变化 D.具有社会教化的功能 答案 D 解析“寓褒贬、别善恶”说明京剧借助表演形式宣扬善的一面,体现出京剧的教化功能,故 D 项符合题意;题干材料没有体现三纲五常等伦理秩序,故 A 项不符合题意;B 项不符合题意,排 除;“演员面部化妆的一种造型艺术,借以突出人物的性格特征”,不是人物的心理变化,故 C 项 不符合题意。 20.下表反映了明末清初中国出现的西方著作类别。对表中信息解读正确的是( ) 天文历算 气象学 物理学和力学 地理学 生物学 数学 50 种 1 种 5 种 11 种 2 种 12 种 语言文 字学 医药学 哲学和 逻辑学 生理学 炮战技术 艺术 5 种 1 种 6 种 3 种 2 种 若干种 A.大量的西方的科技和文化被介绍到中国 B.西方著作传播的知识以人文科学为主 C.清政府大力提倡学习西方科学技术 D.明清时期中西方文化交流日趋频繁 答案 A 解析根据题干表格信息,可知明末清初大量的西方科技、文化著作传入中国,故 A 项正确;题 干表格信息体现出西方著作传播的知识除了人文科学外还有自然科学,故 B 项错误;C 项不