统计学(第六版) 》案例2.2科普节目效果实验(《 为了增加儿童(4~7岁)对天文学基本知识的了解,培养家长和儿童对天文 学和观察天象的积极态度,提高他们对天文学的鉴赏能力,有关部门制作了一套天 文学科普节目,在天文馆播出。为了解这套节目的效果,需要调查在天文馆的观看 经历对儿童产生了什么影响。这种影响可以分为两个层面:一个是短暂的影响,这 可以通过受访者对观看节目的感受得到反映;另一个是长期的影响,即看完节目后 采取了哪些相关行动。所以这项节目效果实脸调查的设计是这样的:在儿童观看节 目前和观看节目后的几分钟内对他们进行短暂的调查。然后,在观看节目一个月以 后进行另一项跟踪调查。调查的样本量为儿童500名,家长500名。 一开始的调查是在天文馆现场进行的。在该节目播出期间,每个被抽中的儿童 在观看节目前接受访员(年轻的大学生)大约5分钟的谈话调查。访员所询问的问 题与被访者年龄相适应,知识问题与天文学相关,同时还要询问观察天象的经历 (如果有观察天象的经历)。观看节目前询问的问题有看电视节目的习惯,例如,询 问是否看过“我们的宇宙”(一个在电视上播出过的天文学科普节目),有哪些家庭 学习资源(如电视、望远镜、电脑等),以及是否参观过天文馆或者类似的地方 观看后的询问应该由同一个访员来进行。询问时间不超过10分钟,问题包括对节 目中有关信息的回忆、对观察天象的兴趣和态度。在询问结束后,送给孩子一个有 关天文学内容的小礼物,以感谢他们接受访问。 对于带领儿童参观的家长或者看护人,让他们在观看节目之前填写一份简短的 问卷,在观看节目后马上填写另一份简短的问卷。填写两份问卷的时间分别不超过 5分钟和10分钟。观看前的问卷询问被访者是否带孩子参与过与天文学知识有关的活 动、孩子参加活动的特点,以及他们对天文学的兴趣和了解程度。观看前的访问内容 也包括以前观察天象的经历(如果有这样的经历)、个人学习天文学的资源(望远镜 电脑和杂志等)。观看后的访问将了解看护人对带儿童观看有关节目内容的评论、将 了解的知识运用到今后活动中的想法,以及他们个人对天文学的兴趣和态度。 在被调查者接受现场调查以后约一个月,对被访者进行电话跟踪调查。调查员 与天文馆进行现场调查是同一个人,调查时间为10分钟。跟踪调查是为了了解被 访者在观看节目后是否进行过与天文学有关的活动(买书、资料或者望远镜,观看 有关天文学的电视节目,参观天文馆或者类似的场馆,与孩子共同讨论有关天文学 的问题以及观察天象),对天文学和科学的态度以及(经过一段时间后)对天文馆 科普节目的评价。对家长结束访问后,要询问家长是否可以问孩子几个问题。如果 得到同意,访员要让孩子回忆一些那天观看天文学节目的问题,参加天文学方面的 一些活动或者观看的有关电视节目,以及与家长和其他小朋友讨论的问题。对儿童 的电话访问时间不超过10分钟。 在这个案例中,我们没有详细讨论如何抽选天文馆,以及在中选的天文馆现场 如何抽选接受调查的孩子和家长,抽选的原则是随机的

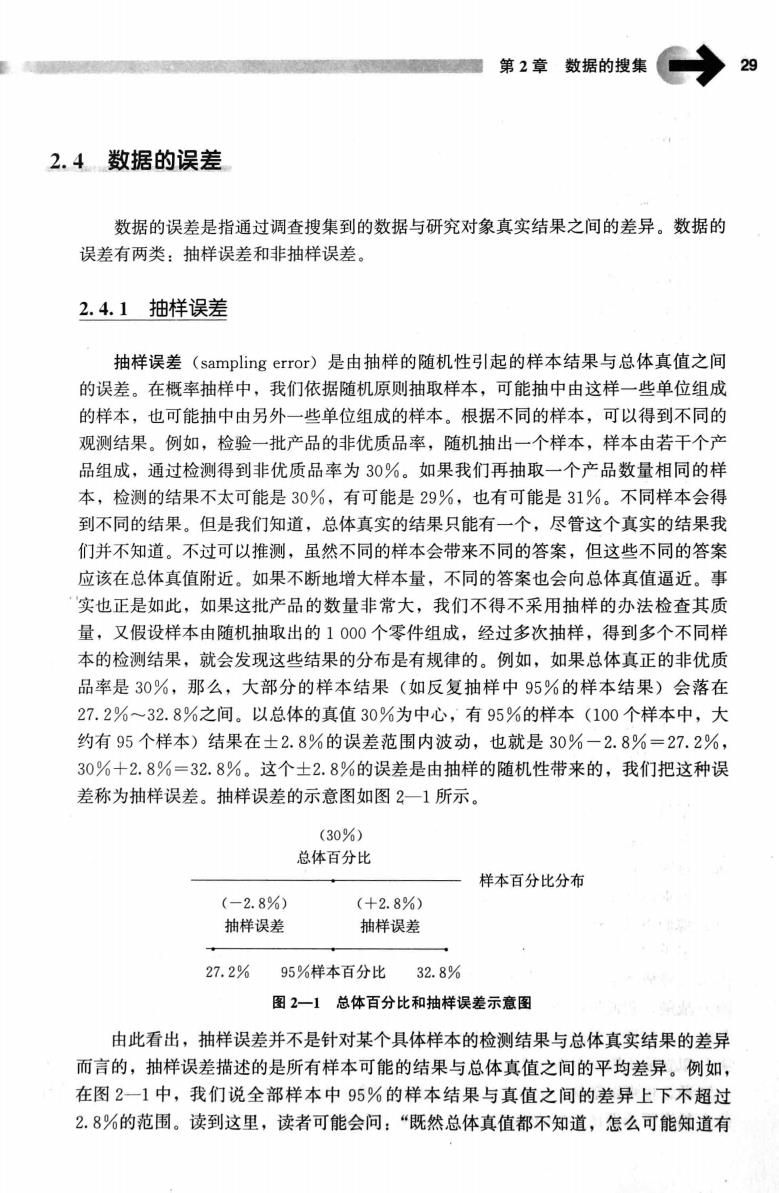

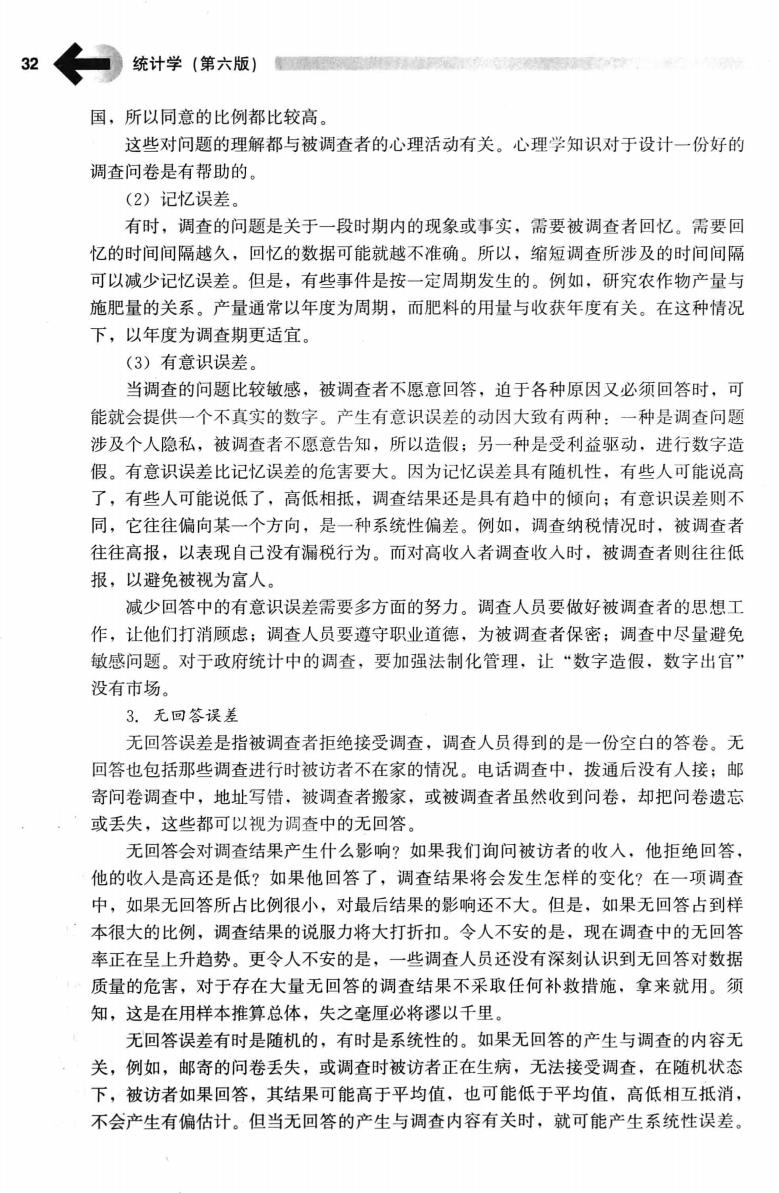

第2章数据的搜集一 29 2.4数据的误差 数据的误差是指通过调查搜集到的数据与研究对象真实结果之间的差异。数据的 误差有两类:抽样误差和非抽样误差。 2.4.1抽样误差 抽样误差(sampling error)是由抽样的随机性引起的样本结果与总体真值之间 的误差。在概率抽样中,我们依据随机原则抽取样本,可能抽中由这样一些单位组成 的样本,也可能抽中由另外一些单位组成的样本。根据不同的样本,可以得到不同的 观测结果。例如,检验一批产品的非优质品率,随机抽出一个样本,样本由若干个产 品组成,通过检测得到非优质品率为30%。如果我们再抽取一个产品数量相同的样 本,检测的结果不太可能是30%,有可能是29%,也有可能是31%。不同样本会得 到不同的结果。但是我们知道,总体真实的结果只能有一个,尽管这个真实的结果我 们并不知道。不过可以推测,虽然不同的样本会带来不同的答案,但这些不同的答案 应该在总体真值附近。如果不断地增大样本量,不同的答案也会向总体真值逼近。事 实也正是如此,如果这批产品的数量非常大,我们不得不采用抽样的办法检查其质 量,又假设样本由随机抽取出的1000个零件组成,经过多次抽样,得到多个不同样 本的检测结果,就会发现这些结果的分布是有规律的。例如,如果总体真正的非优质 品率是30%,那么,大部分的样本结果(如反复抽样中95%的样本结果)会落在 27.2%一32.8%之间。以总体的真值30%为中心,有95%的样本(100个样本中,大 约有95个样本)结果在士2.8%的误差范围内波动,也就是30%一2.8%=27.2%, 30%+2.8%=32.8%。这个±2.8%的误差是由抽样的随机性带来的,我们把这种误 差称为抽样误差。抽样误差的示意图如图2一1所示。 (30% 总体百分比 样本百分比分布 (-2.8% (+2.8%) 抽样误差 抽样误差 27.2%95%样本百分比32.8% 图2一】总体百分比和抽样误差示意图 由此看出,抽样误差并不是针对某个具体样本的检测结果与总体真实结果的差异 而言的,抽样误差描述的是所有样本可能的结果与总体真值之间的平均差异。例如, 在图2一1中,我们说全部样本中95%的样本结果与真值之间的差异上下不超过 2.8%的范围。读到这里,读者可能会问:“既然总体真值都不知道,怎么可能知道有

30←统计学(第六版) 95%的样本结果与真值的差异是2.8%呢?”确实,总体真值我们是不知道,否则也就 不用调查了。但是,通过样本可以计算出这个误差。在本书第6章、第7章将介绍这 方面的内容。 抽样误差的大小与多方面因素有关。最明显的是样本量的大小,样本量越大,抽 样误差就越小。当样本量大到与总体单位相同时,也就是抽样调查变成普查,这时抽 样误差便减小到零,因为这时已经不存在样本选择的随机性问题,每个单位都需要接 受调查。抽样误差的大小还与总体的变异性有关。总体的变异性越大,即各单位之间 的差异越大,抽样误差也就越大,因为有可能抽中特别大或特别小的样本单位,从而 使样本结果偏大或偏小;反之,总体的变异性越小,各单位之间越相似,抽样误差也 就越小。如果所有的单位完全一样,调查一个就可以精确无误地推断总体,抽样误差 也就不存在了。现实中,这种情况也是不存在的,否则,对这样的总体也就不用进行 专门的抽样调查了。 2.4.2非抽样误差 非抽样误差(non-sampling error)是相对抽样误差而言的,是指除抽样误差之外 的,由其他原因引起的样本观察结果与总体真值之间的差异。抽样误差是一种随机性 误差,只是存在于概率抽样中;非抽样误差则不同,无论是概率抽样、非概率抽样, 或是在全面调查中,都有可能产生非抽样误差。非抽样误差有以下几种类型。 1.抽样柜误差 在概率抽样中需要根据抽样框抽取样本。抽样框是有关总体全部单位的名录,在 地域抽样中,抽样框也可以是地图。一个好的抽样框应该是,抽样框中的单位和研究 总体中的单位有一一对应的关系。例如,如果在某个学校中抽取一个学生样本,抽样 框是该学校所有学生的名单,这时,名单中的每一个名字都对应着一个学生。该校所 有学生的名字都在抽样框中有所反映,抽样框中的所有名字又确实是该校目前在校注 册的所有学生,这时,就存在一一对应的关系。但如果学生的名单是去年的,新人学 学生的名字没有在名单上反映,而名单上的学生有些已经毕业,不属于该校的学生, 这时,抽样框中的单位与研究总体的单位就不存在一一对应的关系,使用这样的抽样 框抽取样本就会出现一些错误。例如,由于新入学的学生名字在抽样框中没有,所以 他们不可能被选入样本,他们那部分的信息就无法知道;而已毕业学生的名字仍然在 名单中,他们已经不属于研究总体,但由于他们名字的存在,使得抽样过程中的单位 入样概率发生变化,结果导致推论的错误。这些统计推论的错误是抽样框的不完善造 成的,我们把这种误差称为抽样框误差。 构造一个好的抽样框是抽样设计中的一项重要内容。在调查对象确定后,通常可 以选取不同的资料构造抽样框。例如上面对学生情况的调查,抽样框可以是学生名 单,也可以是学生宿舍的号码(先抽取宿舍,再从选中的宿舍中抽取学生)。在这种 情况下,设计人员的任务是选择与调查内容最贴切的抽样框

第2章数据的搜集 ◆31 2.回答误差 回答误差是指被调查者在接受调查时给出的回答与真实情况不符。导致回答误差 的原因有多种,主要有理解误差、记忆误差和有意识误差。 (1)理解误差。 不同的被调查者对调查问题的理解不同,每个人都按自己的理解回答,大家的标 准不一致,由此造成理解误差。 例如,有一些表示频率的词,如“经常”、“频繁”、“偶尔”等在调查中经常使 用。实际上不同的人对这些词的理解是有差别的。设想在一项关于电视收视率的调查 中询问被调查者这样一个问题: 您经常看电视节目吗? 1)从来不看: 2)偶尔看: 3)有时看 4)经常看; 5)天天看 被调查者对这五项选择的理解可能是不同的。例如某人一周看两次电视,他认为 属于“偶尔看”,而另一个人同样一周看两次电视,却可能选择“有时看”或“经常 看”。这说明,问卷中的措辞对减少调查中的非抽样误差起着相当重要的作用。 对这个问题的调查,比较好的措辞可以是 您经常看电视节目吗? 1)从来不看: 2)平均每周少于1次; 3)平均每周1~2次: 4)平均每周3~5次: 5)每周6~7次。 这样,被调查者对问题的理解就唯一了,就有可能减少理解误差 有时,问卷中问题的排序也会对调查结果产生影响。这方面一个经典的例子取自 1980年的一项实验调查。调查的对象是美国居民,调查的问题有下面两个: A.你是否认为美国应该让其他社会主义国家(如苏联)的记者到美国来,并把 他们看到的新闻发回去。 B.你是否认为像苏联那样的社会主义国家应该让美国新闻记者入境,并把他们 看到的新闻发回美国 实验结果是,如果按A,B的顺序排列,对问题A赞同的比例有54.7%,对问 题B赞同的比例有63.7%。但是,如果按B,A的顺序排列,对问题A赞同的比例 有74.6%,对问题B赞同的比例有81.9%。不同的排序得到不同的结果。从心理学 的角度分析,人们在回答问题时总是有意无意地保持一致。美国人可能比较愿意让美 国的记者到社会主义国家去,并把新闻发回美国。当把问题B放在前面时,就形成一 个比较宽松的框架,既然苏联应该让美国记者人境,美国也应该让苏联记者进入美

2←统计学(第六版) 国,所以同意的比例都比较高 这些对问题的理解都与被调查者的心理活动有关。心理学知识对于设计一份好的 调查问卷是有帮助的。 (2)记忆误差 有时,调查的问题是关于一段时期内的现象或事实,需要被调查者回忆。需要回 忆的时间间隔越久,回忆的数据可能就越不准确。所以,缩短调查所涉及的时间间隔 可以减少记忆误差。但是,有些事件是按一定周期发生的。例如,研究农作物产量与 施肥量的关系。产量通常以年度为周期,而肥料的用量与收获年度有关。在这种情况 下,以年度为调查期更话宜 (3)有意识误差 当调查的问题比较敏感,被调查者不愿意回答,迫于各种原因又必须回答时,可 能就会提供一个不真实的数字。产生有意识误差的动因大致有两种:一种是调查问题 涉及个人隐私,被调查者不愿意告知,所以造假;另一种是受利益驱动,进行数字造 假。有意识误差比记忆误差的危害要大。因为记忆误差具有随机性,有些人可能说高 了,有些人可能说低了,高低相抵,调查结果还是具有趋中的倾向:有意识误差则不 同,它往往偏向某一个方向,是一种系统性偏差。例如,调查纳税情况时,被调查者 往往高报,以表现自己没有漏税行为。而对高收入者调查收入时,被调查者则往往低 报,以避免被视为富人。 减少回答中的有意识误差需要多方面的努力。调查人员要做好被调查者的思想工 作,让他们打消顾虑;调查人员要遵守职业道德,为被调查者保密:调查中尽量避免 敏感问题。对于政府统计中的调查,要加强法制化管理,让“数字造假,数字出官 没有市场。 3.无回答误差 无回答误差是指被调查者拒绝接受调查,调查人员得到的是一份空白的答卷。无 回答也包括那些调查进行时被访者不在家的情况。电话调查中,拨通后没有人接;邮 寄问卷调查中,地址写错,被调查者搬家,或被调查者虽然收到问卷,却把问卷遗忘 或丢失,这些都可以视为调查中的无回答」 无回答会对调查结果产生什么影响?如果我们询问被访者的收入,他拒绝回答, 他的收人是高还是低?如果他回答了,调查结果将会发生怎样的变化?在一项调查 中,如果无回答所占比例很小,对最后结果的影响还不大。但是,如果无回答占到样 本很大的比例,调查结果的说服力将大打折扣。令人不安的是,现在调查中的无回答 率正在呈上升趋势。更令人不安的是,一些调查人员还没有深刻认识到无回答对数据 质量的危害,对于存在大量无回答的调查结果不采取任何补救措施,拿来就用。须 知,这是在用样本推算总体,失之毫厘必将谬以千里。 无回答误差有时是随机的,有时是系统性的。如果无回答的产生与调查的内容无 关,例如,邮寄的问卷丢失,或调查时被访者正在生病,无法接受调查,在随机状态 下,被访者如果回答,其结果可能高于平均值,也可能低于平均值,高低相互抵消, 不会产生有偏估计。但当无回答的产生与调查内容有关时,就可能产生系统性误差