绪 论 一、学时安排:2学时 二、教学要求: 1.理解识土、用土和改土以及合理施用肥料的重要性 2.掌握土壤肥料学的基本概念 3.了解土壤肥料学发展概况 4.了解土壤肥料学研究内容及其研究方法 三、教学重点:土壤肥料学的重要性,土壤肥料学的基本概念 四、教学难点:土壤和肥料的基本概念 通过我国土壤退化的现状与施肥不当产生的危害的大量图片和一些耳熟能详的俗语“民 以食为天,食以士为本”:“庄稼一枝花,全靠肥当家”;“品种确定以后,有收无收在于 水,收多收少在于肥”,引出学习土壤肥料学就是要了解和掌握土壤肥料的基本理论和基本 技术等,以便更好的识土、用士和改士以及合理施用肥料,达到提高经济效益,同时保护环 境的目的。 第一节土壤肥料在农业生产及生态系统中的地位和作用 21世纪怎么养活16亿中国人?只有靠我们自己,利用土壤、肥料和其它科技提高单位 面积产量 一、土壤是农业最基本的生产资料和农业生产链环中物质与能量循环的枢纽 在人类赖以生存的物质生活中,人类消耗的约80%以上的热量,75%以上的蛋白质和大 部分的纤维都直接来源于土壤 农业生产环节:植物生产一—动物生产—一土壤管理。第一、二环节未被利用的残体通 过土壤管理归还土壤,培肥土壤,提高肥力,进一步促进第一、二环节的生产,使物质和能 量得以循环利用。 二、土壤是自然界具有再生作用的自然资源

1 绪 论 一、学时安排: 2 学时 二、教学要求: 1. 理解识土、用土和改土以及合理施用肥料的重要性 2. 掌握土壤肥料学的基本概念 3. 了解土壤肥料学发展概况 4. 了解土壤肥料学研究内容及其研究方法 三、教学重点:土壤肥料学的重要性,土壤肥料学的基本概念。 四、教学难点:土壤和肥料的基本概念 通过我国土壤退化的现状与施肥不当产生的危害的大量图片和一些耳熟能详的俗语“民 以食为天,食以土为本”;“庄稼一枝花,全靠肥当家”;“品种确定以后,有收无收在于 水,收多收少在于肥”,引出学习土壤肥料学就是要了解和掌握土壤肥料的基本理论和基本 技术等,以便更好的识土、用土和改土以及合理施用肥料,达到提高经济效益,同时保护环 境的目的。 第一节 土壤肥料在农业生产及生态系统中的地位和作用 21 世纪怎么养活 16 亿中国人?只有靠我们自己,利用土壤、肥料和其它科技提高单位 面积产量。 一、土壤是农业最基本的生产资料和农业生产链环中物质与能量循环的枢纽 在人类赖以生存的物质生活中,人类消耗的约 80%以上的热量,75%以上的蛋白质和大 部分的纤维都直接来源于土壤。 农业生产环节:植物生产——动物生产——土壤管理。第一、二环节未被利用的残体通 过土壤管理归还土壤,培肥土壤,提高肥力,进一步促进第一、二环节的生产,使物质和能 量得以循环利用。 二、土壤是自然界具有再生作用的自然资源

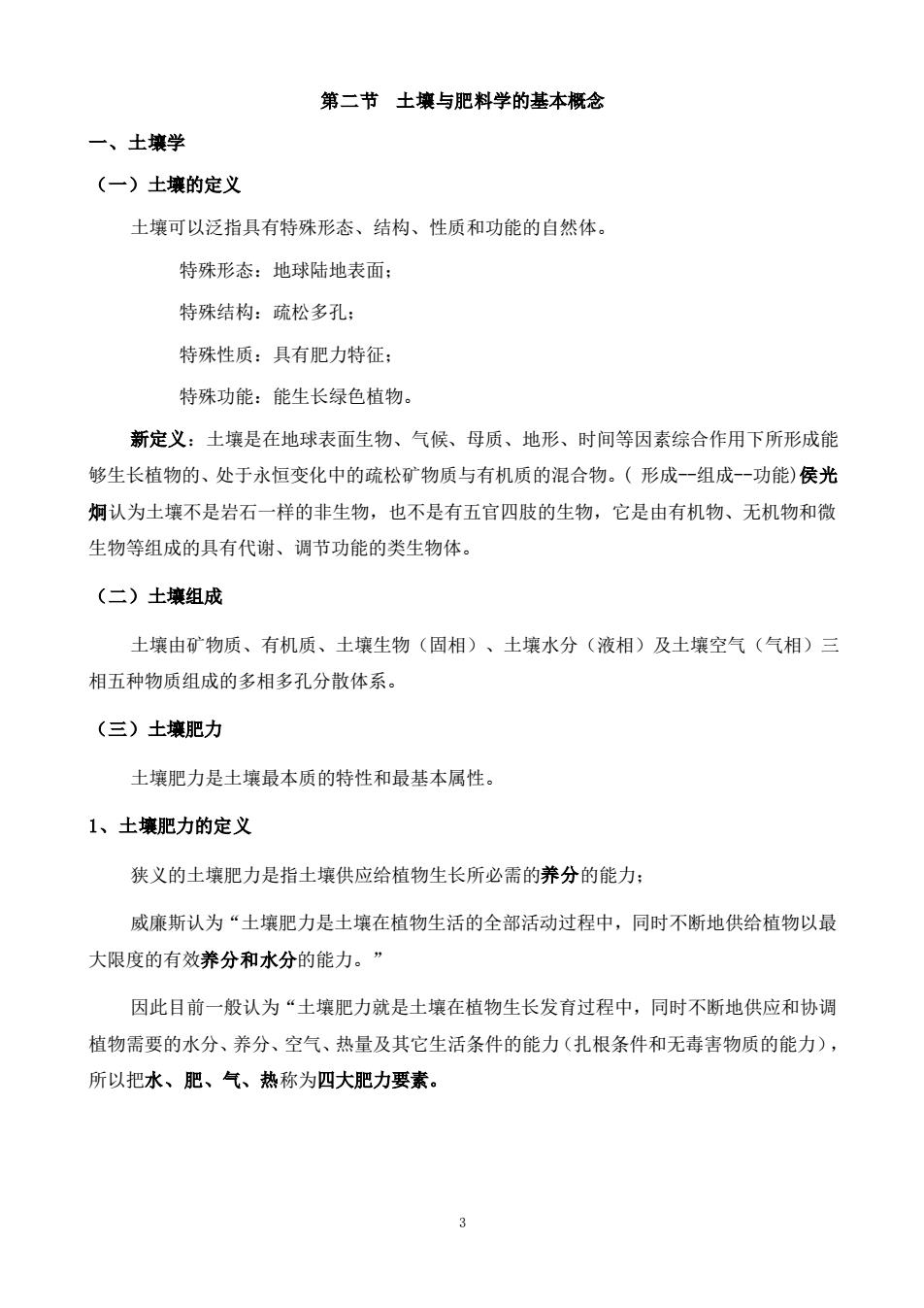

土壤资源的再生性与质量的可变性(治之得宜,地力常新)。 土壤资源数量的有限性(土壤资源的破坏=吃祖宗的饭,断子孙的路)。 土壤资源空间分布上的固定性(土壤具有地带性分布规律)。 从某种意义上说,土壤是不可再生资源,因为形成需上百年甚至上千年,但毁坏却是很 短的一段时间,因此我们要合理利用土壤资源,不断提高土壤肥力,发挥其再生作用,而不 能任意污染和破坏它。 三、土壤是农业生态系统的重要组成部分 大气国 释放C02 CH4、H2S 0,吸收02 支持生物过程, 重新分配 生物圈 提供生物养分、(土壤圈 水循环与 水国 水分等 水平衡等 地球护层 地质盾环 岩石圈 四、土襄肥料是农业生产各项技术措施的基础 在种植业的各项栽培技术中,至少应考虑8个基本因素,即土、肥、水、种、密、保、 工和管。其中土是核心,肥则是与士关系最密切的技术措施,“土肥不分家”“肥肥士,土 肥苗”等。 总之要实行科学种田,就必须在了解土壤性质,掌握科学施肥的基础上,才能充分发挥 其他各项农业栽培技术措施的增产潜力。 五、肥料是农业优质高产的保证 肥料是植物的粮食。英国洛桑实验站长达150多年的长期定位试验结果表明:农作物增 产有一半来自肥料,一半来自种子、农药等

2 土壤资源的再生性与质量的可变性(治之得宜,地力常新)。 土壤资源数量的有限性( 土壤资源的破坏=吃祖宗的饭,断子孙的路)。 土壤资源空间分布上的固定性(土壤具有地带性分布规律)。 从某种意义上说,土壤是不可再生资源,因为形成需上百年甚至上千年,但毁坏却是很 短的一段时间,因此我们要合理利用土壤资源,不断提高土壤肥力,发挥其再生作用,而不 能任意污染和破坏它。 三、土壤是农业生态系统的重要组成部分 四、土壤肥料是农业生产各项技术措施的基础 在种植业的各项栽培技术中,至少应考虑 8 个基本因素,即土、肥、水、种、密、保、 工和管。其中土是核心,肥则是与土关系最密切的技术措施,“土肥不分家”“肥肥土,土 肥苗”等。 总之要实行科学种田,就必须在了解土壤性质,掌握科学施肥的基础上,才能充分发挥 其他各项农业栽培技术措施的增产潜力。 五、肥料是农业优质高产的保证 肥料是植物的粮食。英国洛桑实验站长达 150 多年的长期定位试验结果表明:农作物增 产有一半来自肥料,一半来自种子、农药等

第二节土壤与肥料学的基本概念 一、土壤学 (一)土壤的定义 土壤可以泛指具有特殊形态、结构、性质和功能的自然体。 特殊形态:地球陆地表面: 特殊结构:疏松多孔: 特殊性质:具有肥力特征: 特殊功能:能生长绿色植物。 新定义:土壤是在地球表面生物、气候、母质、地形、时间等因素综合作用下所形成能 够生长植物的、处于永恒变化中的疏松矿物质与有机质的混合物。(形成一组成-一功能)侯光 炯认为土壤不是岩石一样的非生物,也不是有五官四肢的生物,它是由有机物、无机物和微 生物等组成的具有代谢、调节功能的类生物体。 (二)土壤组成 土壤由矿物质、有机质、土壤生物(固相)、土壤水分(液相)及土壤空气(气相)三 相五种物质组成的多相多孔分散体系。 (三)土壤肥力 土壤肥力是土壤最本质的特性和最基本属性。 1、土壤肥力的定义 狭义的土壤肥力是指土壤供应给植物生长所必需的养分的能力: 威廉斯认为“土壤肥力是土壤在植物生活的全部活动过程中,同时不断地供给植物以最 大限度的有效养分和水分的能力。” 因此目前一般认为“土壤肥力就是土壤在植物生长发育过程中,同时不断地供应和协调 植物需要的水分、养分、空气、热量及其它生活条件的能力(扎根条件和无毒害物质的能力), 所以把水、肥、气、热称为四大肥力要素

3 第二节 土壤与肥料学的基本概念 一、土壤学 (一)土壤的定义 土壤可以泛指具有特殊形态、结构、性质和功能的自然体。 特殊形态:地球陆地表面; 特殊结构:疏松多孔; 特殊性质:具有肥力特征; 特殊功能:能生长绿色植物。 新定义:土壤是在地球表面生物、气候、母质、地形、时间等因素综合作用下所形成能 够生长植物的、处于永恒变化中的疏松矿物质与有机质的混合物。( 形成-组成-功能)侯光 炯认为土壤不是岩石一样的非生物,也不是有五官四肢的生物,它是由有机物、无机物和微 生物等组成的具有代谢、调节功能的类生物体。 (二)土壤组成 土壤由矿物质、有机质、土壤生物(固相)、土壤水分(液相)及土壤空气(气相)三 相五种物质组成的多相多孔分散体系。 (三)土壤肥力 土壤肥力是土壤最本质的特性和最基本属性。 1、土壤肥力的定义 狭义的土壤肥力是指土壤供应给植物生长所必需的养分的能力; 威廉斯认为“土壤肥力是土壤在植物生活的全部活动过程中,同时不断地供给植物以最 大限度的有效养分和水分的能力。” 因此目前一般认为“土壤肥力就是土壤在植物生长发育过程中,同时不断地供应和协调 植物需要的水分、养分、空气、热量及其它生活条件的能力(扎根条件和无毒害物质的能力), 所以把水、肥、气、热称为四大肥力要素

侯光炯认为:土壤肥力是指在天地人物相互影响、相互制约的过程中,通过太阳辐射直 接或间接作用于土壤胶体的情况下,土壤稳、匀、足、适的供应植物生长所需的水、肥、气、 热的能力 2、土壤肥力分类 (1)土壤肥力按形成原因可分为 自然肥力:土壤在自然成土因素综合作用下发展起来的肥力,是自然成土过程中的产物, 其发展是非常缓慢的。 人工肥力:人类在自然土壤的基础上通过耕种、熟化过程而发展起来的。是人类劳动的 产物,并随人类对士壤认识的不断深化及科学技术水平的不断提高而得到迅速发展。 一般自然土壤具有自然肥力: 农业土壤具有自然肥力和人工肥力。 (②)土壤肥力按对植物的有效性可分为 有效肥力:对当季作物有效的肥力。 潜在肥力:受外界环境条件影响当季无效,经改良后可转化为有效的那部分肥力。 两种肥力可以相互转化,在人类利用土壤资源过程中要科学管理尽量使潜在肥力转化为 有效肥力。 3、土壤肥力与士壤生产力 土壤生产力是土壤产出农产品的能力。由土壤肥力和发挥肥力作用的外部条件共同决定。 土壤肥力高,土壤生产力不一定高: 土壤生产力高,土壤肥力也高。 二、肥料学 (一)肥料的定义 凡是直接供给作物养分、改善土壤的理化生物性质以提高作物产量和品质的物质统称为 肥料。 (二)肥料分类

4 侯光炯认为:土壤肥力是指在天地人物相互影响、相互制约的过程中,通过太阳辐射直 接或间接作用于土壤胶体的情况下,土壤稳、匀、足、适的供应植物生长所需的水、肥、气、 热的能力。 2、土壤肥力分类 (1)土壤肥力按形成原因可分为 自然肥力:土壤在自然成土因素综合作用下发展起来的肥力,是自然成土过程中的产物, 其发展是非常缓慢的。 人工肥力:人类在自然土壤的基础上通过耕种、熟化过程而发展起来的。是人类劳动的 产物,并随人类对土壤认识的不断深化及科学技术水平的不断提高而得到迅速发展。 一般自然土壤具有自然肥力; 农业土壤具有自然肥力和人工肥力。 (2)土壤肥力按对植物的有效性可分为: 有效肥力:对当季作物有效的肥力。 潜在肥力:受外界环境条件影响当季无效,经改良后可转化为有效的那部分肥力。 两种肥力可以相互转化,在人类利用土壤资源过程中要科学管理尽量使潜在肥力转化为 有效肥力。 3、土壤肥力与土壤生产力 土壤生产力是土壤产出农产品的能力。由土壤肥力和发挥肥力作用的外部条件共同决定。 土壤肥力高,土壤生产力不一定高; 土壤生产力高,土壤肥力也高。 二、肥料学 (一)肥料的定义 凡是直接供给作物养分、改善土壤的理化生物性质以提高作物产量和品质的物质统称为 肥料。 (二)肥料分类

1、根据肥料来源与性质,肥料分为有机肥和化肥。 有机肥(中药):养分全面:肥效缓慢但持久:改良土壤。 化肥(西药):养分较单一,含量高;肥效快而猛,但短暂;过量施用易导致土壤板结。 所以有机肥与化肥配施,可取长补短、缓急相济。 2、根据肥料的肥效快慢,肥料分为速效、缓效和迟效, 3、根据肥料的养分,肥料分为氮肥、磷肥等。 第三节土壤肥料学发展概况 一、世界发展概况 土壤肥料学作为一门独立学科的发展,是从19世纪中叶才有明显的起步,逐步形成了 几个比较有影响的学派及观点。 (一)农业化学土壤学派 以德国化学家李比希为创始人,1840年出版了名为《化学在农业和生理学上的应用》 一书,指出了大田产量随施入土壤的矿质养分的多少而相应变化,土壤是植物养分的贮存库, 植物靠吸收土壤和肥料中的矿质养分而滋养,植物长期吸收消耗土壤中的矿质养分,会使士 壤库中的矿质养分越来越少,为了弥补土壤库养分储量的减少,可以通过施用化学肥料和轮 栽等方式如数归还给土壤,以保持土壤肥力的永续不衰。这就是农业化学土壤学派的主要观 点。 农业化学土壤学派的主要观点,开辟了用化学理论和化学方法来研究土壤及植物营养 的新领域,并进一步发展了土壤分析化学、土壤化学、植物营养学等学科,李比希的矿质营 养学说、养分归还学说、最小养分率等理论为研究植物营养、指导合理施肥、化肥工业产生 和发展莫定了理论基础。 由于时代的局限,农业化学土壤学派的观点,难免也有一些缺点和不足之处。该观点过 分强调用纯化学理论来看待复杂的土裹问题,过分强调了矿质养分在土壤肥力上的作用。简 单、机械地把土壤看作植物的“养分库”,忽视了土壤中的有机质、微生物、动物在改良土 壤、改善植物营养环境上所起的综合作用。把土壤与植物之间的复杂关系简单地看成植物从 土壤中吸收、消耗矿质养分的过程,忽视了它们之间复杂的物质和能量转化关系

5 1、根据肥料来源与性质,肥料分为有机肥和化肥。 有机肥(中药):养分全面;肥效缓慢但持久;改良土壤。 化肥(西药):养分较单一,含量高;肥效快而猛,但短暂;过量施用易导致土壤板结。 所以有机肥与化肥配施,可取长补短、缓急相济。 2、根据肥料的肥效快慢,肥料分为速效、缓效和迟效。 3、根据肥料的养分,肥料分为氮肥、磷肥等。 第三节 土壤肥料学发展概况 一、世界发展概况 土壤肥料学作为一门独立学科的发展,是从 19 世纪中叶才有明显的起步,逐步形成了 几个比较有影响的学派及观点。 (一)农业化学土壤学派 以德国化学家李比希为创始人,1840 年出版了名为《化学在农业和生理学上的应用》 一书,指出了大田产量随施入土壤的矿质养分的多少而相应变化,土壤是植物养分的贮存库, 植物靠吸收土壤和肥料中的矿质养分而滋养,植物长期吸收消耗土壤中的矿质养分,会使土 壤库中的矿质养分越来越少,为了弥补土壤库养分储量的减少,可以通过施用化学肥料和轮 栽等方式如数归还给土壤,以保持土壤肥力的永续不衰。这就是农业化学土壤学派的主要观 点。 农业化学土壤学派的主要观点,开辟了用化学理论和化学方法来研究土壤及植物营养 的新领域,并进一步发展了土壤分析化学、土壤化学、植物营养学等学科,李比希的矿质营 养学说、养分归还学说、最小养分率等理论为研究植物营养、指导合理施肥、化肥工业产生 和发展奠定了理论基础。 由于时代的局限,农业化学土壤学派的观点,难免也有一些缺点和不足之处。该观点过 分强调用纯化学理论来看待复杂的土壤问题,过分强调了矿质养分在土壤肥力上的作用。简 单、机械地把土壤看作植物的“养分库”,忽视了土壤中的有机质、微生物、动物在改良土 壤、改善植物营养环境上所起的综合作用。把土壤与植物之间的复杂关系简单地看成植物从 土壤中吸收、消耗矿质养分的过程,忽视了它们之间复杂的物质和能量转化关系