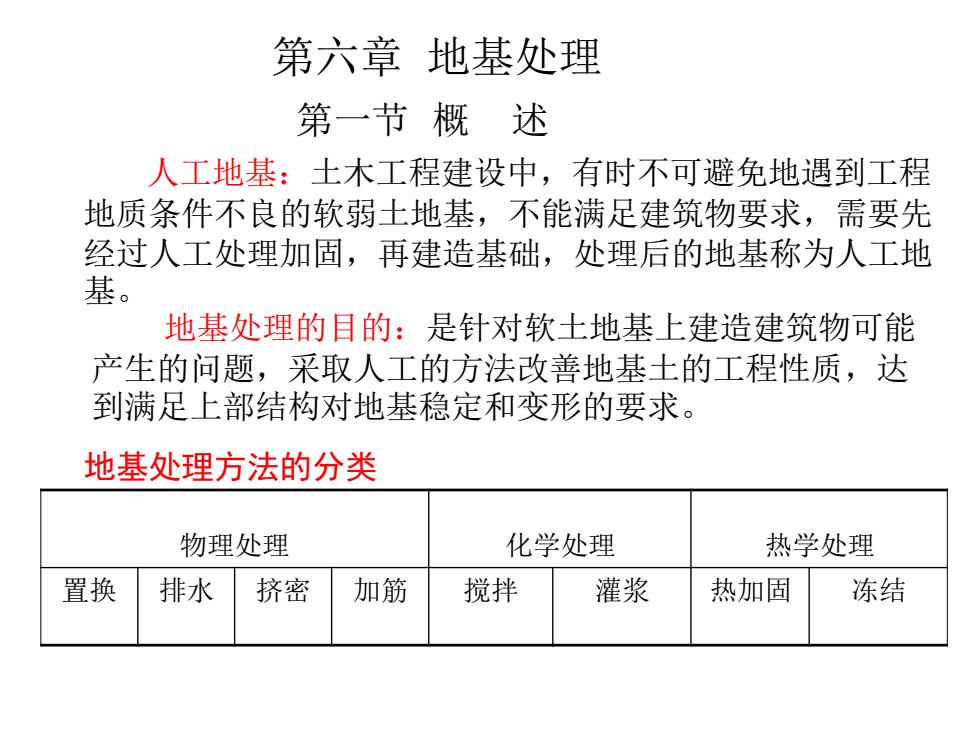

第六章地基处理 第一节概述 人工地基:土木工程建设中,有时不可避免地遇到工程 地质条件不良的软弱土地基,不能满足建筑物要求,需要先 经过人工处理加固,再建造基础,处理后的地基称为人工地 基。 地基处理的目的:是针对软土地基上建造建筑物可能 产生的问题,采取人工的方法改善地基土的工程性质,达 到满足上部结构对地基稳定和变形的要求。 地基处理方法的分类 物理处理 化学处理 热学处理 置换 排水 挤密 加筋 搅拌 灌浆 热加固 冻结

第六章 地基处理 第一节 概 述 人工地基:土木工程建设中,有时不可避免地遇到工程 地质条件不良的软弱土地基,不能满足建筑物要求,需要先 经过人工处理加固,再建造基础,处理后的地基称为人工地 基。 地基处理的目的:是针对软土地基上建造建筑物可能 产生的问题,采取人工的方法改善地基土的工程性质,达 到满足上部结构对地基稳定和变形的要求。 地基处理方法的分类 物理处理 化学处理 热学处理 置换 排水 挤密 加筋 搅拌 灌浆 热加固 冻结

注意:很多地基处理方法具有多重加固处理的功能,例如 碎石桩具有置换、挤密、排水和加筋的多重功能;而石灰桩则 具有挤密、吸水和置换等功能。地基处理的主要方法、适用范 围及加固原理, 各类地基处理方法,均有各自的特点和作用机理,在不同 的土类中产生不同的加固效果,并也存在着局限性。地基的工 程地质条件是千变万化的,工程对地基的要求也是不尽相同的, 材料、施工机具和施工条件等亦存在显著差别,没有哪一种方 法是万能的。因此,对于每一工程必须进行综合考虑,通过方 案的比选,选择一种技术可靠、经济合理、施工可行的方案, 既可以是单一的地基处理方法,也可以是多种方法的综合处理

注意:很多地基处理方法具有多重加固处理的功能,例如 碎石桩具有置换、挤密、排水和加筋的多重功能;而石灰桩则 具有挤密、吸水和置换等功能。地基处理的主要方法、适用范 围及加固原理, 各类地基处理方法,均有各自的特点和作用机理,在不同 的土类中产生不同的加固效果,并也存在着局限性。地基的工 程地质条件是千变万化的,工程对地基的要求也是不尽相同的, 材料、施工机具和施工条件等亦存在显著差别,没有哪一种方 法是万能的。因此,对于每一工程必须进行综合考虑,通过方 案的比选,选择一种技术可靠、经济合理、施工可行的方案, 既可以是单一的地基处理方法,也可以是多种方法的综合处理

第二节软土地基 软土:指沿海的滨海相、三角洲相、内陆平原或山☒ 的河流相、湖泊相、沼泽相等主要由细粒土组成的土,具 有孔隙比大(一般大于1)、天然含水量高(接近或大于 液限)、压缩性高(a1.2>0.5MPa-1)和强度低的特点, 多数还具有高灵敏度的结构性。主要包括淤泥、淤泥质粘 性土、淤泥质粉土、泥炭、泥炭质土等

第二节 软土地基 软土:指沿海的滨海相、三角洲相、内陆平原或山区 的河流相、湖泊相、沼泽相等主要由细粒土组成的土,具 有孔隙比大(一般大于1)、天然含水量高(接近或大于 液限)、压缩性高(a1-2>0.5MPa-1)和强度低的特点, 多数还具有高灵敏度的结构性。主要包括淤泥、淤泥质粘 性土、淤泥质粉土、泥炭、泥炭质土等

淤泥是指天然含水量大于液限,天然孔隙比大于等于1.5 的粘性土; 淤泥质土是指天然孔隙比小于1.5但大于等于1.0的粘性土。 当土中有机质含量小于5%时为无机土;小于等于10%、 大于等于5%时称为有机质土;小于等于60%、大于10%时称 为泥炭质土;大于60%时则称泥炭。泥炭是在潮湿和缺氧环境 中未经充分分解的植物遗体堆积而成的一种有机质土,呈深褐 色-黑色。其含水量极高,压缩性很大,且不均匀。泥炭往往 以夹层构造存在于一般粘性土层中,对工程十分不利,必须引 起足够重视

淤泥是指天然含水量大于液限,天然孔隙比大于等于1.5 的粘性土; 淤泥质土是指天然孔隙比小于1.5但大于等于1.0的粘性土。 当土中有机质含量小于5%时为无机土;小于等于10%、 大于等于5%时称为有机质土;小于等于60%、大于10%时称 为泥炭质土;大于60%时则称泥炭。泥炭是在潮湿和缺氧环境 中未经充分分解的植物遗体堆积而成的一种有机质土,呈深褐 色--黑色。其含水量极高,压缩性很大,且不均匀。泥炭往往 以夹层构造存在于一般粘性土层中,对工程十分不利,必须引 起足够重视

软土的成因及划分 (一)滨海沉积 1.滨海相:常与海浪岸流及潮汐的水动力作用形成较粗的 颗粒(粗、中、细砂)相掺杂,使其不均匀和极松软,增强了淤 泥的透水性能,易于压缩固结。 2.泻湖相:颗粒微细、孔隙比大、强度低、分布范围较宽 阔,常形成海滨平原。在泻湖边缘,表层常有厚约0.32.0m 的泥炭堆积。底部含有贝壳和生物残骸碎屑。 3.溺谷相:孔隙比大、结构松软、含水量高,有时甚于泻 湖相。分布范围略窄,在其边缘表层也常有泥炭沉积。 4.三角洲相:由于河流及海潮的复杂交替作用,而使淤泥 与薄层砂交错沉积,受海流与波浪的破坏,分选程度差,结构 不稳定,多交错成不规则的尖灭层或透镜体夹层,结构疏松软, 颗粒细小。如上海地区深厚的软土层中央有无数的极薄的粉砂 层,为水平渗流提供了良好条件

一.软土的成因及划分 (一)滨海沉积 1.滨海相: 常与海浪岸流及潮汐的水动力作用形成较粗的 颗粒(粗、中、细砂)相掺杂,使其不均匀和极松软,增强了淤 泥的透水性能,易于压缩固结。 2.泻湖相: 颗粒微细、孔隙比大、强度低、分布范围较宽 阔,常形成海滨平原。在泻湖边缘,表层常有厚约0.3~2.0m 的泥炭堆积。底部含有贝壳和生物残骸碎屑。 3.溺谷相: 孔隙比大、结构松软、含水量高,有时甚于泻 湖相。分布范围略窄,在其边缘表层也常有泥炭沉积。 4.三角洲相: 由于河流及海潮的复杂交替作用,而使淤泥 与薄层砂交错沉积,受海流与波浪的破坏,分选程度差,结构 不稳定,多交错成不规则的尖灭层或透镜体夹层,结构疏松软, 颗粒细小。如上海地区深厚的软土层中央有无数的极薄的粉砂 层,为水平渗流提供了良好条件