晶闸管和续流管承受最大电压为 UIM-UDM-U2m=311V 晶闸管型号计算为 额定电压Um=(2~3)Uw=622~933/选取800V 额定电流17Aw=1.5~2)1=1.52)10.9 A=10.4~13.9A 1.57 1.57 选取10A故晶闸管型号为KP10-8 续流管型号计算为 额定电压UD=(2~3)UD=622~933V选取800V 额定电流1w=15-2=15-2)196A=18725A 1.57 1.57 选取20A.故续流管型号为ZP20-8 行 电力电子技术 3-21

3-21 10A. KP10-8 A 10.4 ~ 13.9A 1.57 10.9 1.5 ~ 2 1.57 I I 1.5 ~ 2 U 2 ~ 3 U 622 ~ 933 800V T T A V Tn 选取 故晶闸管型号为 额定电流 ( ) ( ) 额定电压 ( ) 选取 ( )= = = = TM = V 20A. ZP20 -8 A 18.7 ~ 25A 1.57 19.6 1.5 ~ 2 1.57 I I 1.5 ~ 2 U 2 ~ 3 U 622 ~ 933 800V D D A V TD D 选取 故续流管型号为 额定电流 ( ) ( ) 额定电压 ( ) 选取 ( )= = = = T = V 晶闸管和续流管承受最大电压为 UTM=UDM=U2m=311V 晶闸管型号计算为 续流管型号计算为

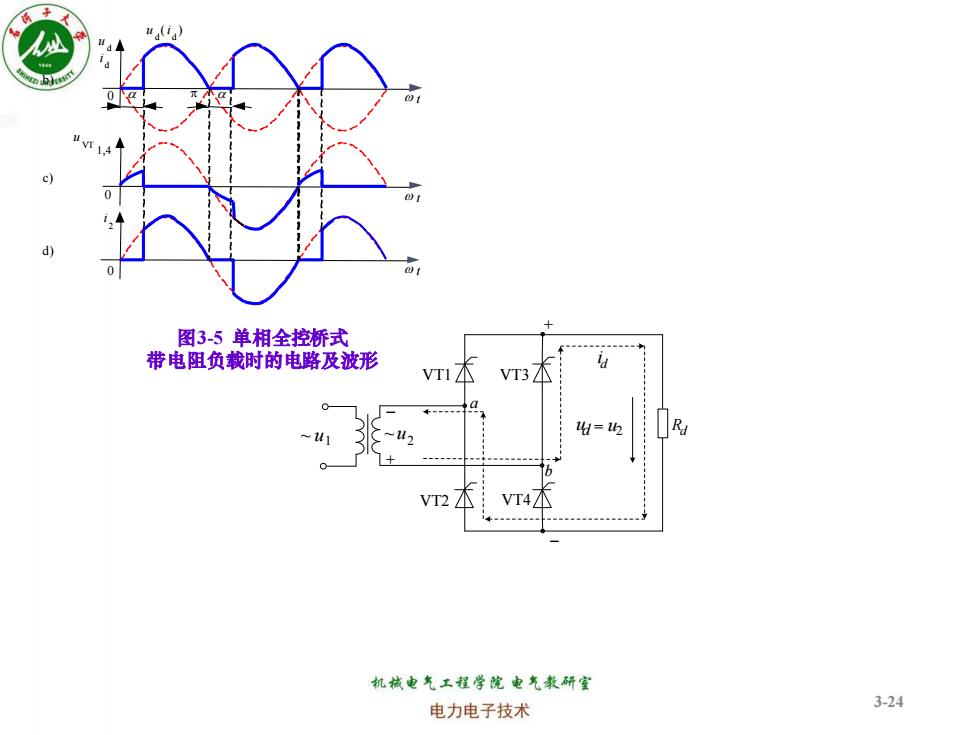

3.1.2单相桥式全控整流电路 单相桥式全控整流电路(Single Phase K三本 Bridge Contrelled Rectifier) 1)带电阻负载的工作情况 ud ●电路结构 本三本至 ●工作原理及波形分析 VT和VTg 的a0处为 VT利4组成一对桥臂,在 0仁元 b) @i u2正半周承受电压u2,得到 触发脉冲即导通,当“2过零 时关断。 VT2和VT3组成另一对桥臂, d 在u2正半周承受电压-u2,得 到触发脉冲即导通,当u2过 图3-5单相全控桥式 带电阻负载时的电路立油形 零时关断。 机械电气工程学院电气教研室 电力电子技术 3-22

3.1.2 单相桥式全控整流电路 3-22 u (i ) p w t w t 0 w t 0 0 i 2 u d i d b) c) d) d d a a u VT 1,4 图3-5 单相全控桥式 带电阻负载时的电路及波形 a) VT2和VT3 的a=0处为 wt=p 1) 带电阻负载的工作情况 工作原理及波形分析 VT1和VT4组成一对桥臂,在 u2正半周承受电压u2,得到 触发脉冲即导通,当u2过零 时关断。 VT2和VT3组成另一对桥臂, 在u2正半周承受电压-u2,得 到触发脉冲即导通,当u2过 零时关断。 电路结构 单相桥式全控整流电路(Single Phase Bridge Contrelled Rectifier)

通子 u(id) c) d) 0 图3-5单相全控桥式 带电阻负载时的电路及波形 vT1本:VT3木 l u Ra m本vT4 机械电气工程学院电气教研室 电力电子技术 3-23

VT1 VT3 ud= u2 + _ u2 + _ a b VT2 VT4 ~ u1 ~ Rd i d 3-23 u (i ) p w t w t 0 w t 0 0 i 2 u d i d b) c) d) d d a a u VT 1,4 图3-5 单相全控桥式 带电阻负载时的电路及波形

通子 ua(i) c) d) 0 图35单相全控桥式 带电阻负载时的电路及波形 vT1木VT3本 Q l u Ra VT2不 VT4Z不 机械电气工程学院电气教研室 电力电子技术 3-24

VT1 VT3 ud= u2 + _ u2 + _ a b VT2 VT4 ~ u1 ~ Rd i d 3-24 u (i ) p w t w t 0 w t 0 0 i 2 u d i d b) c) d) d d a a u VT 1,4 图3-5 单相全控桥式 带电阻负载时的电路及波形

3.1.2单相桥式全控整流电路 ◆基本数量关系 b) 晶闸管承受的最大正向电压和反向电压 一整电压平均值为: c) U,=-U,sin ond(or)=2 2U,1+cosa 0.9U2 1+cosa (3-9) 的 π 2 2 向负载输出的直流电流平均值为: 1+cosa (3-10) 0.9 U 1+cosa R R 2 R 2 机械电气工程学院电气教研室 电力电子技术 3-25

3.1.2 单相桥式全控整流电路 ◆基本数量关系 ☞晶闸管承受的最大正向电压和反向电压分别为 和 。 ☞整流电压平均值为: α=0时,Ud= Ud0=0.9U2。α=180时,Ud=0。可见,α角 的移相范围为180 。 ☞向负载输出的直流电流平均值为: 3-25 2 2 2 U 2 2U + = + = = p a a a p w w p 2 1 cos 0.9 2 2 2 1 cos 2 sin d( ) 1 2 2 2 U U U U t t d 2 1 cos 0.9 2 2 2 1 cos 2 a 2 a p + = + = = R U R U R U I d d (3-9) (3-10) p w t w t 0 w t 0 0 i 2 ud i d b) c) d) d d a a u VT1,4