题的讲解,强调惯性系和非惯性系在描述和分析相关力学问题方法:对计算机、电气和化工相 关专业学生,注重基本物理概念的理解:对核专业相关学生侧重原子及其原子中相关核子的自 掉等相关物理间颗的分析和应用 第四章:相对论(阅澳 1.基本内容: *第一节伽利略相对性原理 *第二节狭义相对论基本原理 *第三节洛伦兹坐标变换式 *第四节相对论速度变换式 *第五节狭义相对论的时空观 *第六节狭义相对论动力学基础 *第七节广义相对论简介 2.教学基本要求: 了解爱因斯坦狭义相对论的基本原理,伽利略变换和洛伦兹变换:掌握相对论的时空观, 正确理解同时的相对性、长度收缩和时间膨胀。掌握相对论的动量、动能、静能和总能量,笋 握相对论的动力学方程、质速关系和质能关系,并能用以分析和处理一些简单问题。了解相对 论与经典力学的区别和联系:了解广义相对论的基本原理。 3.教学重点难点: 重点是相对论时空观、相对论动力学方程、质速关系、质能关系:难点是同时相对性的理 解,、长度收缩公式、时间膨胀公式、相对论动力学的相关公式的正确应用。 4.教学建议: 建议本章作为选讲内容,只讲狭义相对论,核物理相关专业学生要作适当的讲解,一般2 课时教学内容。 第五章:机械振动 1.基本内容: 第一节简谐振动 第二节谐振动的旋转矢量表示法 第三节谐振动的能量 第四节谐振动的合成 *第五节阻尼振动受迫振动 2

22 题的讲解,强调惯性系和非惯性系在描述和分析相关力学问题方法;对计算机、电气和化工相 关专业学生,注重基本物理概念的理解;对核专业相关学生侧重原子及其原子中相关核子的自 旋等相关物理问题的分析和应用。 *第四章:相对论(阅读) 1.基本内容: *第一节 伽利略相对性原理 *第二节 狭义相对论基本原理 *第三节 洛伦兹坐标变换式 *第四节 相对论速度变换式 *第五节 狭义相对论的时空观 *第六节 狭义相对论动力学基础 *第七节 广义相对论简介 2. 教学基本要求: 了解爱因斯坦狭义相对论的基本原理,伽利略变换和洛伦兹变换;掌握相对论的时空观, 正确理解同时的相对性、长度收缩和时间膨胀。掌握相对论的动量、动能、静能和总能量,掌 握相对论的动力学方程、质速关系和质能关系,并能用以分析和处理一些简单问题。了解相对 论与经典力学的区别和联系;了解广义相对论的基本原理。 3. 教学重点难点: 重点是相对论时空观、相对论动力学方程、质速关系、质能关系;难点是同时相对性的理 解,、长度收缩公式、时间膨胀公式、相对论动力学的相关公式的正确应用。 4. 教学建议: 建议本章作为选讲内容,只讲狭义相对论,核物理相关专业学生要作适当的讲解,一般 2 课时教学内容。 第五章:机械振动 1.基本内容: 第一节 简谐振动 第二节 谐振动的旋转矢量表示法 第三节 谐振动的能量 第四节 谐振动的合成 *第五节 阻尼振动 受迫振动

2.教学基本要求: 掌握描述简谐振动的特征量:振幅、周期、频率、角频率、位相、初位相,能熟练确定以 上各量。掌握简谐振动的动力学、运动学和能量的基本特征。掌握谐振动旋转矢量法。掌握同 一直线上两个同频率同振动方向恒定位相差的谐振动合成:了解拍振动、阻尼振动、受迫振动、 共振。 3.教学重点难点: 重点是谐振动特征量的确定,谐振动方程的求取,旋转矢量法的应用;难点是谐振动位 相、初位相的确定,旋转矢量法的应用。 4.教学建议: (1)建议对简谐振动及其应用进行重点讲解。 (2)对不同专业学生,内容略有侧重:机械、土木类专业注重机械振动、打击等问题的讲 解:对核物理、计算机、电气和化工相关专业学生,注重基本物理概念的理解。 第六章:机械波 1.基本内容: 第一节机械波的产生与传播 第二节平面简谐波的波动方程 第三节波的能量能流密度 +第四节惠更斯原理及其应用 第五节波的叠加原理波的干涉 第六节驻波 第七节多普勒效应 2.教学基本要求: 掌握机械波的基本概念:机械波产生与传播、横波与纵波、波线、波面与波前。熟练掌握 描述波动的物理量:波长、波的周期和频率、波速。掌握简谐波、波动方程、波的能量特征、 平均能量密度、平均能流密度,能求平面简谐波波动方程。掌握波的惠更斯原理、迭加原理、 波的干涉条件和干涉相长相消的条件。了解驻波、多普勒效应。 3.教学重点难点: 重点是平面简诰波波动方程、波动特征量、波的叠加、波的干涉:难点是振动速度与波动 速度的区别、由己知条件建立波动方程。 4.教学建议: 23

23 2. 教学基本要求: 掌握描述简谐振动的特征量:振幅、周期、频率、角频率、位相、初位相,能熟练确定以 上各量。掌握简谐振动的动力学、运动学和能量的基本特征。掌握谐振动旋转矢量法。掌握同 一直线上两个同频率同振动方向恒定位相差的谐振动合成;了解拍振动、阻尼振动、受迫振动、 共振。 3. 教学重点难点: 重点是谐振动特征量的确定,谐振动方程的求取,旋转矢量法的应用 ; 难点是谐振动位 相、初位相的确定,旋转矢量法的应用。 4. 教学建议: (1) 建议对简谐振动及其应用进行重点讲解。 (2)对不同专业学生,内容略有侧重:机械、土木类专业注重机械振动、打击等问题的讲 解;对核物理、计算机、电气和化工相关专业学生,注重基本物理概念的理解。 第六章:机械波 1.基本内容: 第一节 机械波的产生与传播 第二节 平面简谐波的波动方程 第三节 波的能量 能流密度 *第四节 惠更斯原理及其应用 第五节 波的叠加原理 波的干涉 第六节 驻波 第七节 多普勒效应 2. 教学基本要求: 掌握机械波的基本概念:机械波产生与传播、横波与纵波、波线、波面与波前。熟练掌握 描述波动的物理量:波长、波的周期和频率、波速。掌握简谐波、波动方程、波的能量特征、 平均能量密度、平均能流密度,能求平面简谐波波动方程。掌握波的惠更斯原理、迭加原理、 波的干涉条件和干涉相长相消的条件。了解驻波、多普勒效应。 3. 教学重点难点: 重点是平面简谐波波动方程、波动特征量、波的叠加、波的干涉;难点是振动速度与波动 速度的区别、由已知条件建立波动方程。 4. 教学建议:

(1)建议通过举例使学生深刻理解机械波和机械振动的关系,讲清楚惠更斯原理,为波动 光学的讲解作好准备。 (2)对不同专业学生,内容略有侧重:机械、土木类、计算机、电气和化工相关专业学 生,注重基本物理概念的理解:对核专业相关学生则强调电磁波等相关物理问题的教学,同时 可简单介绍天体物理中引力波的概念。 第七章:气体动理论 1.基本内容: 第一节理想气体的状态方程 第二节理想气体的压强和温度公式 第三节能量均分定理理想气体的内能 第四节麦克斯韦分子速率分布定律 *第五节玻耳兹曼分布律 *第六节气体分子的平均碰撞频率和平均自由程 *第七节气体内的迁移现象 +第八节范德瓦耳斯方程 2.教学基本要求: 掌握理想气体状态方程,能熟练应用于计算气体状态量。掌握理想气体微观模型、理想气 体压强公式、温度公式,理解压强公式推导过程。掌握理想气体分子平均平动动能,掌握分子 运动自由度,能量按自由度均分原理、理想气体内能。了解麦克斯韦速率分布律,掌握最概然 速率,算术平均速率,方均根速率。了解气体分子的平均自由程、平均碰撞频率。 3.教学重点难点: 重点是理想气体状态方程,理想气体压强公式、温度公式,能量按自由度均分原理,理想 气体的内能:难点是状态方程的应用,麦克斯韦速率分布。 4教学建议: (1)建议本章讲解速率分布函数的物理意义及其应用。 (2)对不同专业学生,内容略有侧重:机械、土木类、计算机、电气类专业注重基本物理概 念的理解:对化工、核专业相关学生,既要注重基本物理概念的理解,同时强调在热核物理、 原子分子等相关物理问题的分析与应用。 24

24 (1)建议通过举例使学生深刻理解机械波和机械振动的关系,讲清楚惠更斯原理,为波动 光学的讲解作好准备。 (2)对不同专业学生,内容略有侧重:机械、土木类、计算机、电气和化工相关专业学 生,注重基本物理概念的理解;对核专业相关学生则强调电磁波等相关物理问题的教学,同时 可简单介绍天体物理中引力波的概念。 第七章:气体动理论 1.基本内容: 第一节 理想气体的状态方程 第二节 理想气体的压强和温度公式 第三节 能量均分定理 理想气体的内能 第四节 麦克斯韦分子速率分布定律 *第五节 玻耳兹曼分布律 *第六节 气体分子的平均碰撞频率和平均自由程 *第七节 气体内的迁移现象 *第八节 范德瓦耳斯方程 2. 教学基本要求: 掌握理想气体状态方程,能熟练应用于计算气体状态量。掌握理想气体微观模型、理想气 体压强公式、温度公式,理解压强公式推导过程。掌握理想气体分子平均平动动能,掌握分子 运动自由度,能量按自由度均分原理、理想气体内能。了解麦克斯韦速率分布律,掌握最概然 速率,算术平均速率,方均根速率。了解气体分子的平均自由程、平均碰撞频率。 3. 教学重点难点: 重点是理想气体状态方程,理想气体压强公式、温度公式,能量按自由度均分原理,理想 气体的内能;难点是状态方程的应用, 麦克斯韦速率分布。 4. 教学建议: (1)建议本章讲解速率分布函数的物理意义及其应用。 (2)对不同专业学生,内容略有侧重:机械、土木类、计算机、电气类专业注重基本物理概 念的理解;对化工、核专业相关学生,既要注重基本物理概念的理解,同时强调在热核物理、 原子分子等相关物理问题的分析与应用

第八章:热力学基础 1.基本内容: 第一节热力学第一定律 第二节气体的摩尔热容 第三节热力学第一定律的应用 第四节绝热过程 第五节循环过程卡诺循环 第六节热力学第二定律 *第七节可逆过程与不可逆过程 *第八节卡诺定理 *第九节热力学第二定律的统计意义 2教学基本要求: 掌握功、热量、内能的的概念,熟练掌握热学第一定律,并能熟练用于各等值过程的计算。 掌握准静态过程,静态过程、摩尔热容:掌握理想气体等体过程、等压过程、等温过程、绝热 过程状态变化特征、能量转换关系和过程方程。掌握循环过程特征,熟练掌握卡诺循环,能计 算循环效率和致冷系数。掌握热力学第二定律及统计意义,理解宏观过程的不可逆性。掌握玻 耳兹曼熵与热力学概率的关系式:掌握卡诺定理与克劳修斯熵,了解熵增原理。 3.教学重点难点: 重点是热学第一定律及其在各等值过程中的应用,卡诺循环及其效率,热力学第二定律和 熵。难点是理解热力学过程中功、内能、热量的物理意义,热力学第一定律的应用,对玻耳兹 曼熵和克劳修斯熵的理解。 4.教学建议: (1)建议热力学第一定律的理论知识和热机及致冷机方面的应用相联系。 (2)对不同专业学生,内容略有侧重:机械、土木类、计算机、电气类专业注重基本物理概 念的理解:对化工、核专业相关专业学生,既要注重基本物理概念的理解理,同时强调在热核 物理、原子分子等相关物理问题。 四、教学环节与学时分配 课外 教学内容 总学 导 各注 时 实合 上机 其他 课外实

25 第八章:热力学基础 1.基本内容: 第一节 热力学第一定律 第二节 气体的摩尔热容 第三节 热力学第一定律的应用 第四节 绝热过程 第五节 循环过程 卡诺循环 第六节 热力学第二定律 *第七节 可逆过程与不可逆过程 *第八节 卡诺定理 *第九节 热力学第二定律的统计意义 2.教学基本要求: 掌握功、热量、内能的的概念,熟练掌握热学第一定律,并能熟练用于各等值过程的计算。 掌握准静态过程,静态过程、摩尔热容;掌握理想气体等体过程、等压过程、等温过程、绝热 过程状态变化特征、能量转换关系和过程方程。掌握循环过程特征,熟练掌握卡诺循环,能计 算循环效率和致冷系数。掌握热力学第二定律及统计意义,理解宏观过程的不可逆性。掌握玻 耳兹曼熵与热力学概率的关系式;掌握卡诺定理与克劳修斯熵,了解熵增原理。 3.教学重点难点: 重点是 热学第一定律及其在各等值过程中的应用,卡诺循环及其效率,热力学第二定律和 熵。难点是理解热力学过程中功、内能、热量的物理意义,热力学第一定律的应用,对 玻耳兹 曼熵和克劳修斯熵的理解。 4.教学建议: (1)建议热力学第一定律的理论知识和热机及致冷机方面的应用相联系。 (2)对不同专业学生,内容略有侧重:机械、土木类、计算机、电气类专业注重基本物理概 念的理解;对化工、核专业相关专业学生,既要注重基本物理概念的理解理,同时强调在热核 物理、原子分子等相关物理问题。 四、教学环节与学时分配 序 号 教学内容 总学 时 其 中 课外辅 导/ 课外实 践 备 注 讲课 实验 上机 其他

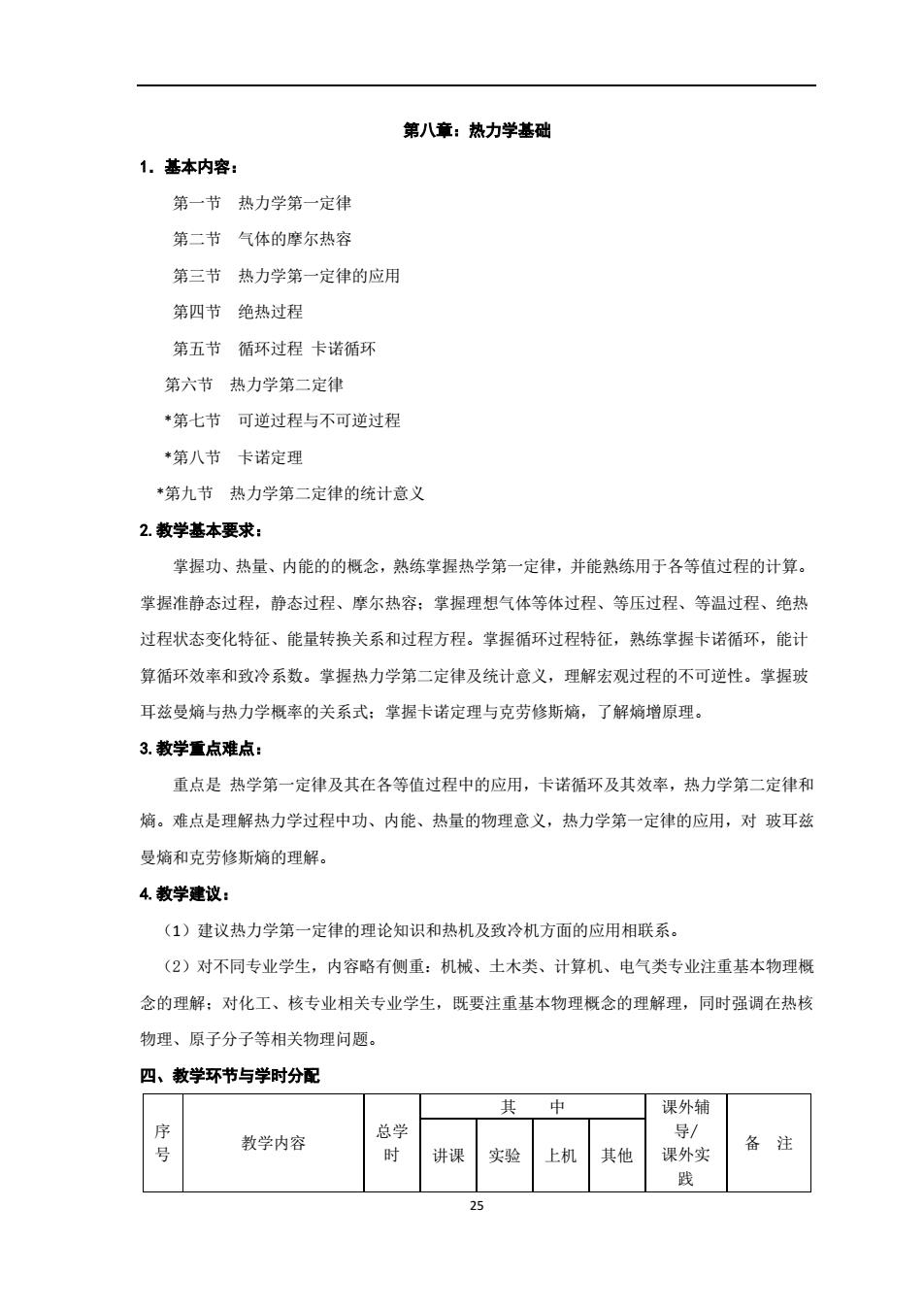

质点运动学 66 2 质点动力学 1010 3 刚体的定轴转动 88 A 相对论 白学 机械振动 88 机械波 88 7 气体动理论 8 热力学基础 8 8 总计 56 56 五、教学中应注意的问题 大学物理理论教学应与各学科专业的实际相结合,以提高学生的学习大学物理的兴趣,逐 步形成学生的专业思想。 六、实验/实践内容 无 七、考核方式: 考核方式与《大学物理A1》课程考试大纲相同:学生最后总成绩由平时学习过程的考核占 *30%,理论闭卷考试成绩占70%,其中平时学习过程包括平时作业(占总成绩的20%),考勤(占 总成绩的%),课堂表现及课后互动(占总成绩的5%)。 八、教材及主要参考书: 1、选用教材: 《普通物理学(上)》,程守洙江之永主编,高等教育出版社,20010年 《大学物理(上)》,彭志华付茂林主编,华中科技大学出版社,2009年 2、主要参考书: 《物理学(上)》,马文蔚主编,高等教有出版社,2002年 《大学物理学(上)》,张三慧主编,清华大学出版社,2004年 九、教改说明及其他:(没有请填写无) 加强大学物理课程教学中的创新素质教育研究:大学物理课程教学中要引进和反映物理学 前沿和物理学在工程技术中的最新应用:加强物理学原理与工程技术应用相结合方面的教学研 究。 执笔人:胡继文系室审核人:彭志华 26

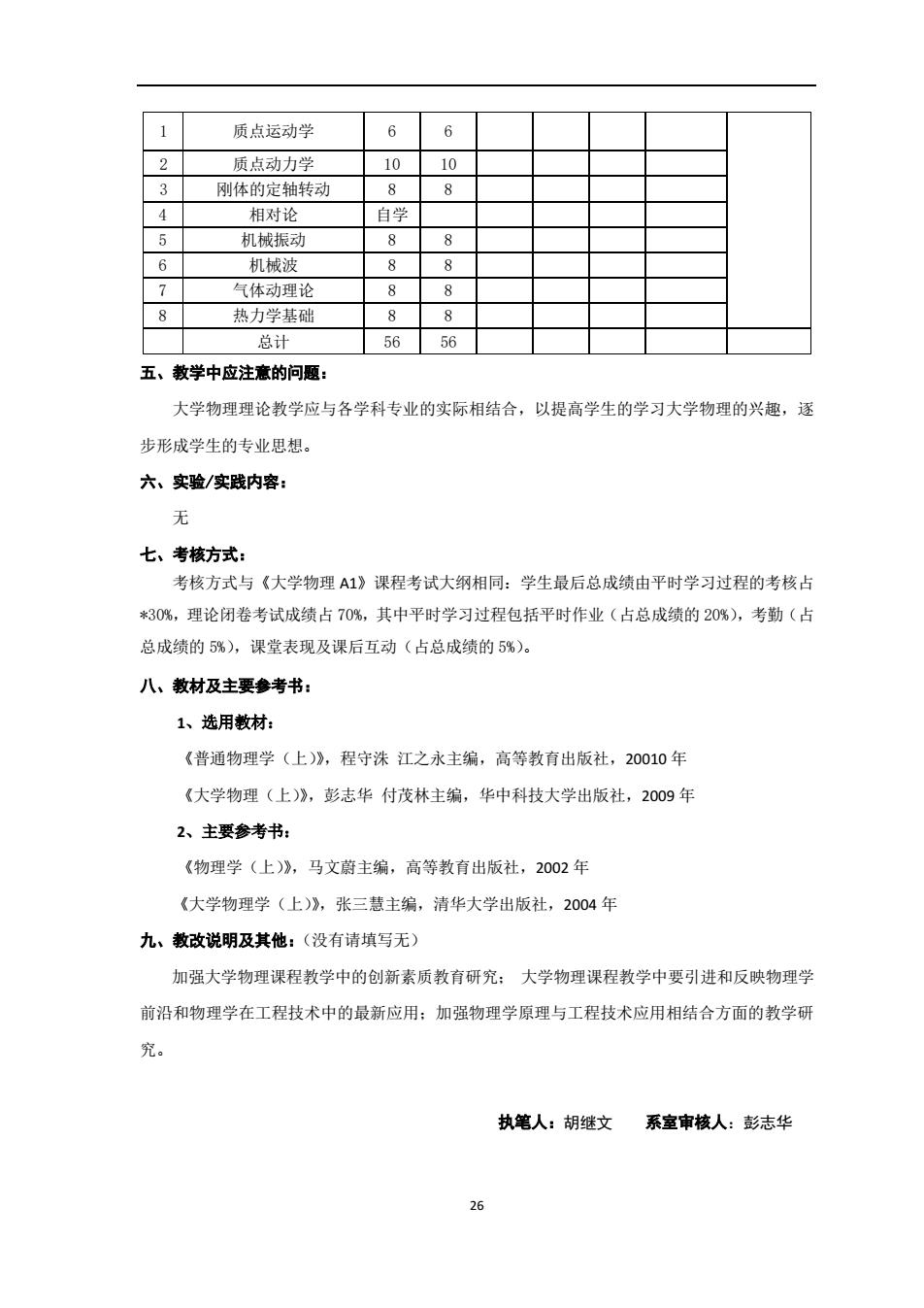

26 1 质点运动学 6 6 2 质点动力学 10 10 3 刚体的定轴转动 8 8 4 相对论 自学 5 机械振动 8 8 6 机械波 8 8 7 气体动理论 8 8 8 热力学基础 8 8 总计 56 56 五、教学中应注意的问题: 大学物理理论教学应与各学科专业的实际相结合,以提高学生的学习大学物理的兴趣,逐 步形成学生的专业思想。 六、实验/实践内容: 无 七、考核方式: 考核方式与《大学物理 A1》课程考试大纲相同:学生最后总成绩由平时学习过程的考核占 *30%,理论闭卷考试成绩占 70%,其中平时学习过程包括平时作业(占总成绩的 20%),考勤(占 总成绩的 5%),课堂表现及课后互动(占总成绩的 5%)。 八、教材及主要参考书: 1、选用教材: 《普通物理学(上)》,程守洙 江之永主编,高等教育出版社,20010 年 《大学物理(上)》,彭志华 付茂林主编,华中科技大学出版社,2009 年 2、主要参考书: 《物理学(上)》,马文蔚主编,高等教育出版社,2002 年 《大学物理学(上)》,张三慧主编,清华大学出版社,2004 年 九、教改说明及其他:(没有请填写无) 加强大学物理课程教学中的创新素质教育研究; 大学物理课程教学中要引进和反映物理学 前沿和物理学在工程技术中的最新应用;加强物理学原理与工程技术应用相结合方面的教学研 究。 执笔人:胡继文 系室审核人:彭志华