表8-1 Landsat系列卫星运行参数 卫星编号 项目 Landsat1~3 Landsat4/5,7 轨道高度 915 705 轨道倾角 9.125° 运行周期 103.26min 98.9 min 长半轴 0 7285.438km 7083.465km 降交点时间(过赤道平均太阳时): Q,42B 9:45am 垂复周期 0 18天(251圈) 16天(233圈) 成象宽度 185km 185km 在赤道上相邻轨道间重叠度 26ka(14) 13ka(7) 8.2.2 Landsat图像的空间信息 1图像经纬度 卫星图像地理坐标的经纬度表示,是根据成像时间、卫星姿态数据和运行方向等因素 由数据处理机构通过确定卫星的轨道位置在地球表面投影的方法,用计算机求得,注记在 像幅四周,其间隔为30°,纬度60°以上地区,采用1°间隔。粗制图像的经纬度是用图 像中心点的经纬度推算的,只能作为概略坐标使用:精制图像的经纬度是在概略坐标的基 础上,用地面控制点和统一横轴墨卡托坐标纠正后计算而得的,精度较高。 卫星图像经纬度受卫星轨道倾角及卫星运行速度控制由于卫星轨道倾角为99°左右, 因此,卫星运行轨道与经线形成一个交角,叫图像方位角。在赤道附近,卫星轨道与经线 略呈斜交,故图像上经纬线的布局和地图相似,经线出现在上下边框上,纬线出现在两侧 的边框上:在中纬度地区,卫星轨道和 经线成明显地斜交,并且总是经线的上 端向西斜,所以在像片的同一边框上, 可以同时出现经线和纬线:而在极地 近,卫星运行的轨道几乎与纬线平行, 所以图像的上下方向为东西方向,与 空心精头为卫任前通方向 般地图方位不同。因此,在使用卫星图 像时,应当注意单张像片的方位以及它 图8-8 Landsat图像的经纬线网 和所编地图的关系。 2图像获取的时间 图像获取时间是指获取图像信息的地方时间,Landsat轨道是与太阳同步轨道,在发射 时就确定了通过赤道的平均太阳时为上午9时45分左右。实际上通过中纬度地区都在上午 90时左右,因此所有地区基本上都是在这段时间内拍摄的。这种近乎一致的光照条件 使全球范围内相同的地物具有相似的色调和灰度值,同时能形成立体感最强的阴影,便于 互相对比,进行一致的分类和识别。 9

9 表 8-1 Landsat 系列卫星运行参数 项目 卫星编号 Landsat1~3 Landsat4/5,7 轨道高度 H 915 km 705 km 轨道倾角 i 99.125° 98.22° 运行周期 T 103.26 min 98.9 min 长半轴 α 7285.438 km 7083.465 km 降交点时间(过赤道平均太阳时)t 9:42 am 9:45 am 重复周期 D 18 天(251 圈) 16 天(233 圈) 偏移系数 d -1 -7 在赤道上相邻轨道间距离 159 km 172 km 成象宽度 185 km 185 km 在赤道上相邻轨道间重叠度 26km(14%) 13km(7%) 8.2.2 Landsat 图像的空间信息 1 图像经纬度 卫星图像地理坐标的经纬度表示,是根据成像时间、卫星姿态数据和运行方向等因素, 由数据处理机构通过确定卫星的轨道位置在地球表面投影的方法,用计算机求得,注记在 像幅四周,其间隔为 30´,纬度 60°以上地区,采用 1°间隔。粗制图像的经纬度是用图 像中心点的经纬度推算的,只能作为概略坐标使用;精制图像的经纬度是在概略坐标的基 础上,用地面控制点和统一横轴墨卡托坐标纠正后计算而得的,精度较高。 卫星图像经纬度受卫星轨道倾角及卫星运行速度控制。由于卫星轨道倾角为 99°左右, 因此,卫星运行轨道与经线形成一个交角,叫图像方位角。在赤道附近,卫星轨道与经线 略呈斜交,故图像上经纬线的布局和地图相似,经线出现在上下边框上,纬线出现在两侧 的边框上;在中纬度地区,卫星轨道和 经线成明显地斜交,并且总是经线的上 端向西斜,所以在像片的同一边框上, 可以同时出现经线和纬线;而在极地附 近,卫星运行的轨道几乎与纬线平行, 所以图像的上下方向为东西方向,与一 般地图方位不同。因此,在使用卫星图 像时,应当注意单张像片的方位以及它 和所编地图的关系。 2 图像获取的时间 图像获取时间是指获取图像信息的地方时间,Landsat 轨道是与太阳同步轨道,在发射 时就确定了通过赤道的平均太阳时为上午 9 时 45 分左右。实际上通过中纬度地区都在上午 9~10 时左右,因此所有地区基本上都是在这段时间内拍摄的。这种近乎一致的光照条件, 使全球范围内相同的地物具有相似的色调和灰度值,同时能形成立体感最强的阴影,便于 互相对比,进行一致的分类和识别。 图 8-8 Landsat 图像的经纬线网

3图像的重叠 卫星图像和航空像片一样,有航向重叠和旁向重叠,在图像镶嵌时无空隙。 ①图像航向重叠图像航向重叠是图像沿卫星运行方向的重叠。RBV由于25秒的固 定的曝光时间间隔,便形成了固定的26公里的航向重叠区域(图&9),相当于图幅14%。 MSS和TM是连续扫描成像,相邻图像的航向重叠是地面处理分幅时,采用使扫描电子束 分开,产生两次重复扫描,即相邻两像幅各扫一次的方法,产生重叠影像(图8-10)。MSS 航向重叠16km,约占图幅的9%,TM处理是固定为5%。 ②图像旁向重叠图像航向重叠是图像在相邻轨道间的重叠,由轨道间距和成像宽度 决定(图8-11)。Landsat1~3在赤道上两相邻轨道间距159km,成像宽度185km,形成26km 的旁向重叠区域,约占图幅的14%:Landsat44/5,7在赤道上两相邻轨道间距172km,成像 宽度185km,形成13km的旁向重叠区域,约占图幅的7%。因为地球是一个椭球体,卫星 轨道在两极上空相交,因而相邻轨道间的距离从赤道向两极逐渐缩短,而卫星对地面扫描 宽度不变。因此,卫星图像的旁向重叠从赤道向两极逐渐增大,如表82所示。 电子枪 扫撞电子 ,光中心点 卫显地面血头连 胶片毛 图8-9RBV图像航向重叠 图8-10MSS图像航向重叠 下在 安天 热N关天 夏会班 15 天 图8-11 Landsat图像的旁向重叠

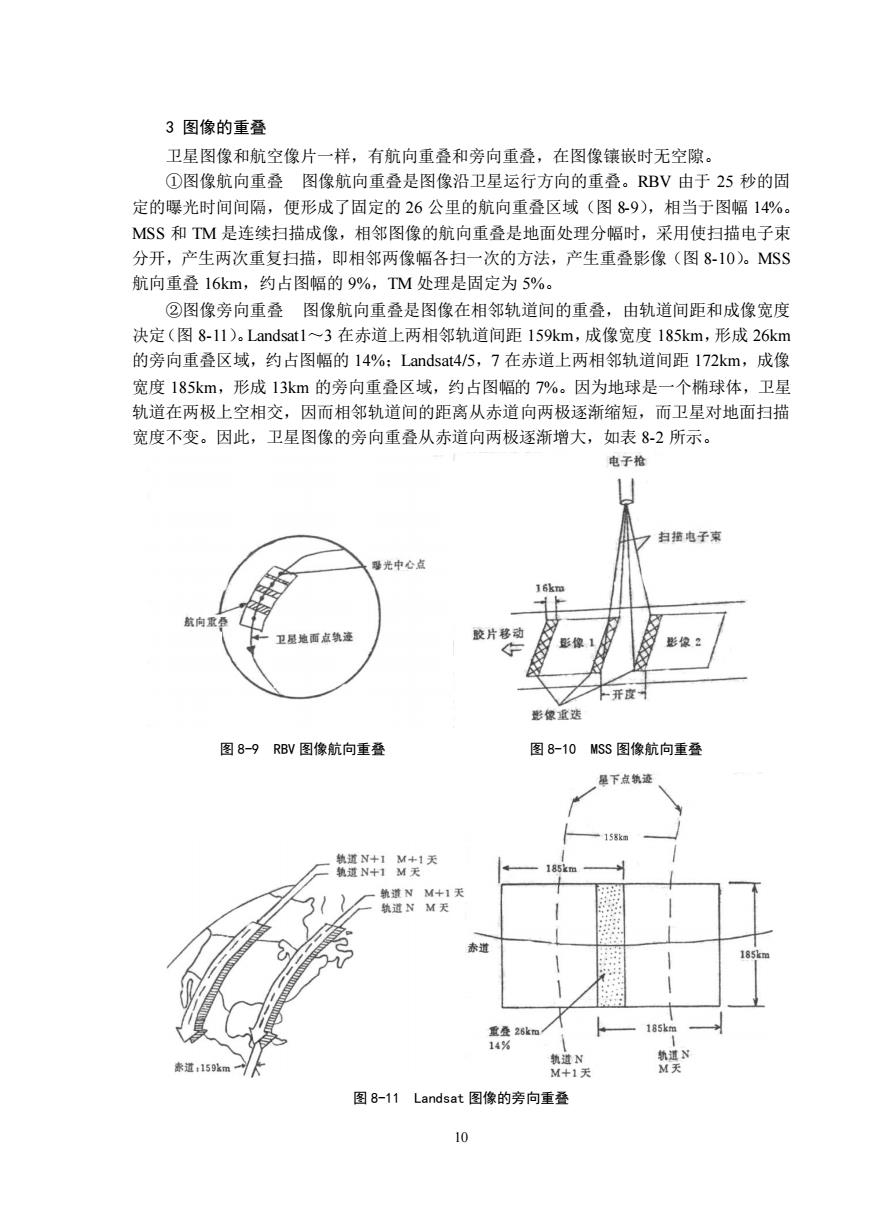

10 3 图像的重叠 卫星图像和航空像片一样,有航向重叠和旁向重叠,在图像镶嵌时无空隙。 ①图像航向重叠 图像航向重叠是图像沿卫星运行方向的重叠。RBV 由于 25 秒的固 定的曝光时间间隔,便形成了固定的 26 公里的航向重叠区域(图 8-9),相当于图幅 14%。 MSS 和 TM 是连续扫描成像,相邻图像的航向重叠是地面处理分幅时,采用使扫描电子束 分开,产生两次重复扫描,即相邻两像幅各扫一次的方法,产生重叠影像(图 8-10)。MSS 航向重叠 16km,约占图幅的 9%,TM 处理是固定为 5%。 ②图像旁向重叠 图像航向重叠是图像在相邻轨道间的重叠,由轨道间距和成像宽度 决定(图 8-11)。Landsat1~3 在赤道上两相邻轨道间距 159km,成像宽度 185km,形成 26km 的旁向重叠区域,约占图幅的 14%;Landsat4/5,7 在赤道上两相邻轨道间距 172km,成像 宽度 185km,形成 13km 的旁向重叠区域,约占图幅的 7%。因为地球是一个椭球体,卫星 轨道在两极上空相交,因而相邻轨道间的距离从赤道向两极逐渐缩短,而卫星对地面扫描 宽度不变。因此,卫星图像的旁向重叠从赤道向两极逐渐增大,如表 8-2 所示。 图 8-9 RBV 图像航向重叠 图 8-10 MSS 图像航向重叠 图 8-11 Landsat 图像的旁向重叠

表8-2 Landsat1~3MSs图像旁向重叠随纬度变化情况 纬度0°10°☐20°30°40°50·60°70°80° 重叠率%1415.419.125.634.144.857.070.08.0 在纬度65°以上的地区,旁向重叠超过60%,可构成立体像对,在地形起伏允许的情 况下,可以进行立体量测,为遥感制图提供了有利条件。 4图像的投影 RBV图像是光学镜头成像,地面上各点的投影光线均通过镜头中心,同航空像片一样, 属于中心投影。 MSS、TM和ETM都是扫描成像,每次有效扫描都有一个中心,一幅MSS像片要390 次有效扫描才能扫出185185km2的地面,就应有390个中心,故称多中心投影,而且投影 中心是动态的。但卫星高度很大,视场角很小,可近似地看作是垂直投影,当要求不太严 格时,可以当作地形略图使用:在较大比例尺制图中,应考虑投影变形的影响,必须进行 几何纠正和投影转换。 5图像的分辨率 Landsat卫星图像的分辨率是指地面分辨率,即图像上所能辨别的地面物体的最小尺寸 (m)。不同卫星的传感器和波段不同,地面分辨率不同。 表8-3 Landsat图像分辨率 卫星编号 传感器及波段编号 地面分辨常(m) 1,2 BW:1,2.3 80 3 RBV:全色波段 40 17 Ms5:4,5,6,7 80 240 4,5 T:1,2,3,4,5,7 30 4.5 TM:6 120 7 ET:1,2,3,4,5,7 30 EIM:6 ETr:全色波段(Pan) 15 6图像的像框扭动 传感器扫描时,卫星本身正从北向南运动,同时,地球正在自西向东旋转。在扫描器 收集一幅图像信息的短暂时间内,地球的自转运动足以对图像边框产生偏斜的影响,使图 像不是规则的正方形而是变成平行四边形。扫描图像像框的扭动变形与纬度有关,在高纬 地区,扭动变形最为是著,向赤道逐渐减小。 表8一4 Landsat1~3像框扭动变形与纬度的关系 纬度 0°10°20° 30 40°50°60°70°80° L扭动变形(m)060130190240290330360380

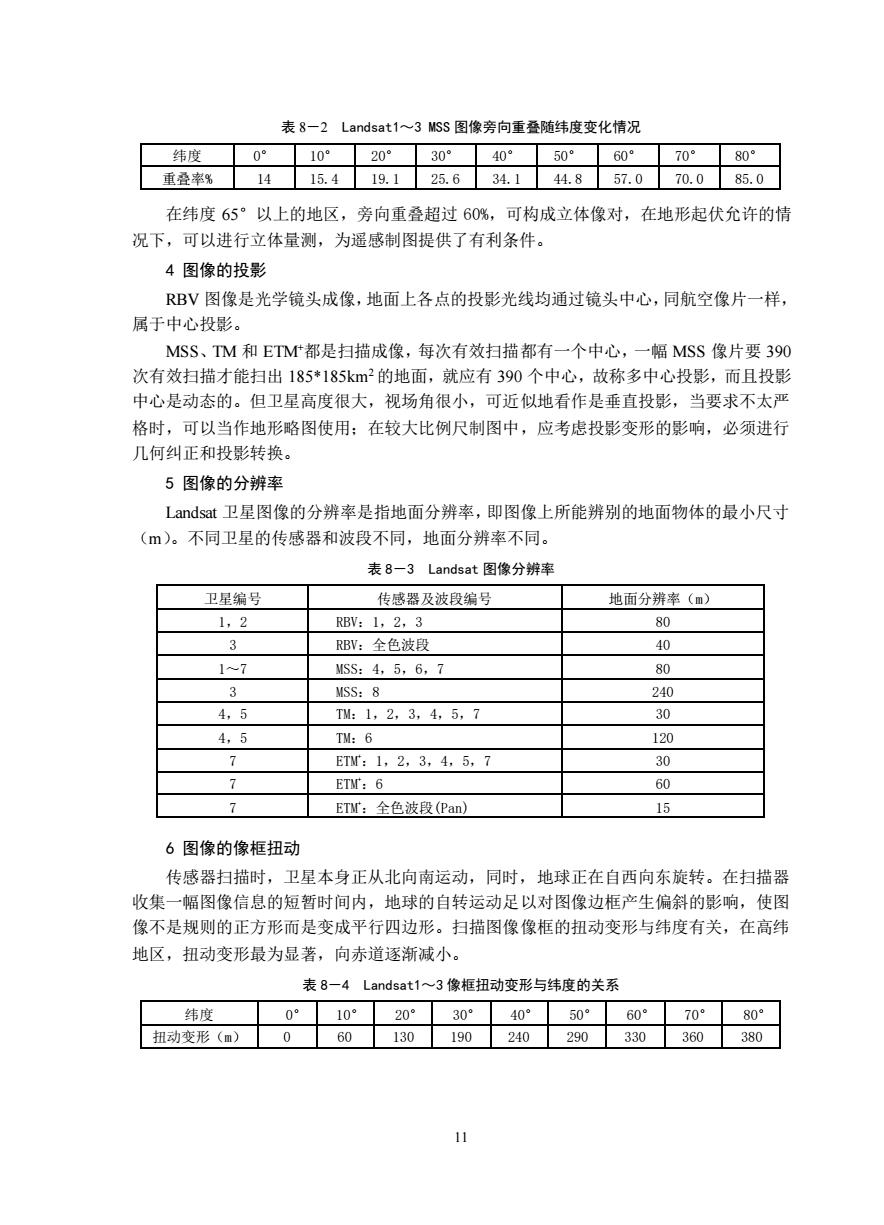

11 表 8-2 Landsat1~3 MSS 图像旁向重叠随纬度变化情况 纬度 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 重叠率% 14 15.4 19.1 25.6 34.1 44.8 57.0 70.0 85.0 在纬度 65°以上的地区,旁向重叠超过 60%,可构成立体像对,在地形起伏允许的情 况下,可以进行立体量测,为遥感制图提供了有利条件。 4 图像的投影 RBV 图像是光学镜头成像,地面上各点的投影光线均通过镜头中心,同航空像片一样, 属于中心投影。 MSS、TM 和 ETM+都是扫描成像,每次有效扫描都有一个中心,一幅 MSS 像片要 390 次有效扫描才能扫出 185*185km2 的地面,就应有 390 个中心,故称多中心投影,而且投影 中心是动态的。但卫星高度很大,视场角很小,可近似地看作是垂直投影,当要求不太严 格时,可以当作地形略图使用;在较大比例尺制图中,应考虑投影变形的影响,必须进行 几何纠正和投影转换。 5 图像的分辨率 Landsat 卫星图像的分辨率是指地面分辨率,即图像上所能辨别的地面物体的最小尺寸 (m)。不同卫星的传感器和波段不同,地面分辨率不同。 表 8-3 Landsat 图像分辨率 卫星编号 传感器及波段编号 地面分辨率(m) 1,2 RBV:1,2,3 80 3 RBV:全色波段 40 1~7 MSS:4,5,6,7 80 3 MSS:8 240 4,5 TM:1,2,3,4,5,7 30 4,5 TM:6 120 7 ETM+:1,2,3,4,5,7 30 7 ETM+:6 60 7 ETM+:全色波段(Pan) 15 6 图像的像框扭动 传感器扫描时,卫星本身正从北向南运动,同时,地球正在自西向东旋转。在扫描器 收集一幅图像信息的短暂时间内,地球的自转运动足以对图像边框产生偏斜的影响,使图 像不是规则的正方形而是变成平行四边形。扫描图像像框的扭动变形与纬度有关,在高纬 地区,扭动变形最为显著,向赤道逐渐减小。 表 8-4 Landsat1~3 像框扭动变形与纬度的关系 纬度 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 扭动变形(m) 0 60 130 190 240 290 330 360 380

7图像的符号和注记 Landsat图像的周边由一些符号和注记,表明了图像的物理特性和几何特性。图像四角 为四个“十”字形的配准符号,四周注有经纬度,下方有文字数字注记,最下方为灰标, 共分为15个灰度级。 文字数字注记说明了图像获取日期、位置、处理方式、波段、卫星名称等具体粉字 特性和名称。目前,我国MSS注记有两种形式(1977年2月以前与以后的注记不同)。按 从左至右顺序说明如下: 24DEC75CN30-23/E115-33NN30-22/E115-36MSS6 R SUN EL27AZ146190-4676 A-I-N-D-2 L NASA ERTS E-2336-02080-6-01 24DEC75为图像获取日期:1975.12.24 CN30-23/E115-33为像主点地理坐标:北纬30°23,东经115°33。 NN30-22/E115-36为像底点地理坐标:北纬30°22,东经115°36°。 MSS6表示传感器为多光谱扫描仪,6为扫描波段编号(通道号)。 R(或D):数据发送方式,R为延时发送,D为实时发送。 SUN EL27AZ146:SUN表示太阳,EL表示高度角,AZ表示方位角,太阳高度角27°, 太阳方位角146°。 ,185m 扫播线 写十配准符易 RBV象 叶纬度 地球自装 2 一粗动变形 扫播线平移方向 重叠符号 十 图8-12 Landsat图像象框的扭动 图8-13粗制MSS图像注记格式 190-4676-A-1-N-D-2L:190表示卫星前进方向方位角为190°:4676表示该图像成像 时,卫星已运行的轨道圈数:A(或G、N)表示接收站,A为美国阿拉斯加州苏尔班斯克接 收站、G为美国加里福尼亚州戈尔茨顿接收站、N为美国马里兰州戈达德空间中心:I表示 图像是满幅的:N(或A)表示图像是按正常方式处理A表示按非正常方式处理):D(或P) 表示图像中心点是按最佳拟合星历表计算(P用推测星历表计算):1(或2)表示卫星发射 资料按线性方式处理(2表示按压缩方式处理):L(或H)表示低增益(H表示高增益)。 NASA ERTS E-2:NASA表示美国字航局:ERTS表示地球资源技术卫星(后来注Landsat): E-2表示第2颗资源卫星。 336-02080-6-01:336表示该图像成像日期是卫星发射后第336天:02080表示成像时 2

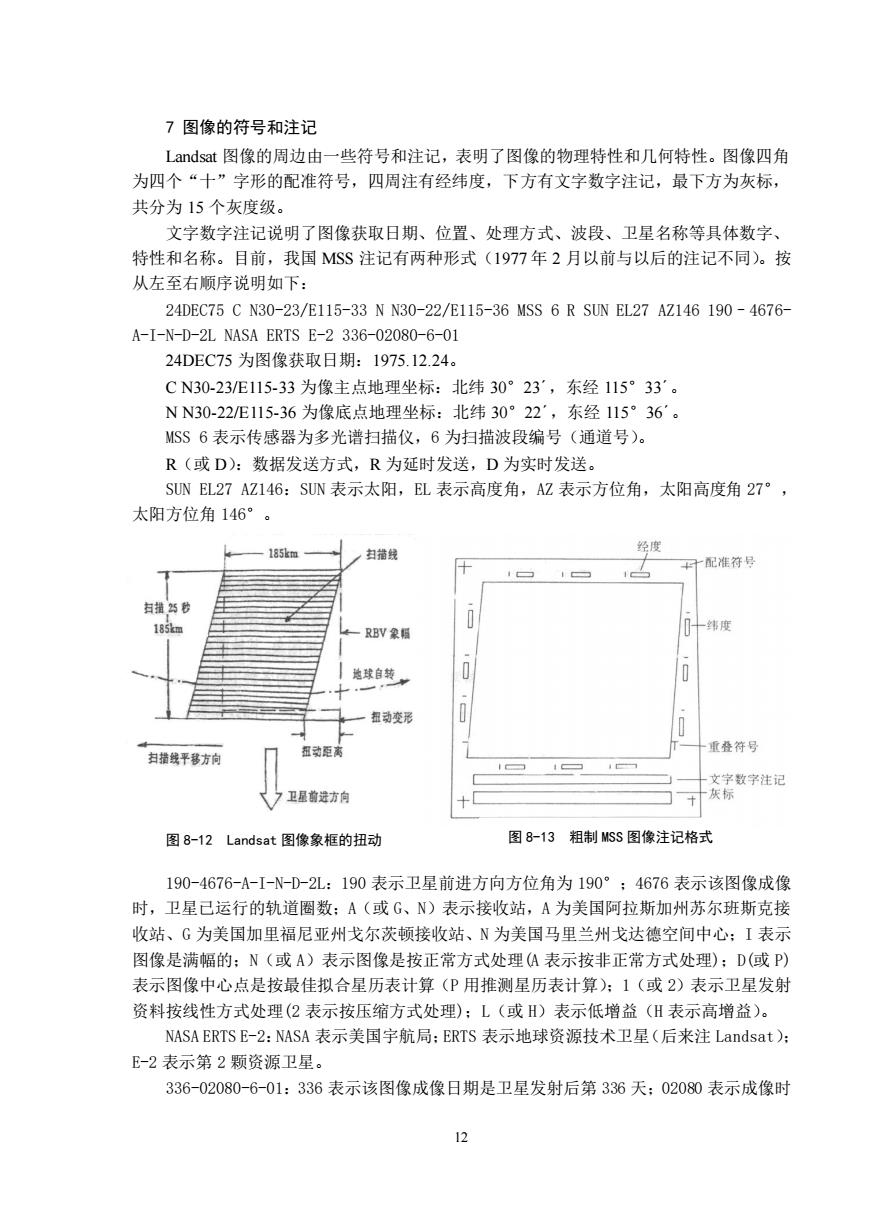

12 7 图像的符号和注记 Landsat 图像的周边由一些符号和注记,表明了图像的物理特性和几何特性。图像四角 为四个“十”字形的配准符号,四周注有经纬度,下方有文字数字注记,最下方为灰标, 共分为 15 个灰度级。 文字数字注记说明了图像获取日期、位置、处理方式、波段、卫星名称等具体数字、 特性和名称。目前,我国 MSS 注记有两种形式(1977 年 2 月以前与以后的注记不同)。按 从左至右顺序说明如下: 24DEC75 C N30-23/E115-33 N N30-22/E115-36 MSS 6 R SUN EL27 AZ146 190–4676- A-I-N-D-2L NASA ERTS E-2 336-02080-6-01 24DEC75 为图像获取日期:1975.12.24。 C N30-23/E115-33 为像主点地理坐标:北纬 30°23´,东经 115°33´。 N N30-22/E115-36 为像底点地理坐标:北纬 30°22´,东经 115°36´。 MSS 6 表示传感器为多光谱扫描仪,6 为扫描波段编号(通道号)。 R(或 D):数据发送方式,R 为延时发送,D 为实时发送。 SUN EL27 AZ146:SUN 表示太阳,EL 表示高度角,AZ 表示方位角,太阳高度角 27°, 太阳方位角 146°。 190-4676-A-I-N-D-2L:190 表示卫星前进方向方位角为 190°;4676 表示该图像成像 时,卫星已运行的轨道圈数;A(或 G、N)表示接收站,A 为美国阿拉斯加州苏尔班斯克接 收站、G 为美国加里福尼亚州戈尔茨顿接收站、N 为美国马里兰州戈达德空间中心;I 表示 图像是满幅的;N(或 A)表示图像是按正常方式处理(A 表示按非正常方式处理);D(或 P) 表示图像中心点是按最佳拟合星历表计算(P 用推测星历表计算);1(或 2)表示卫星发射 资料按线性方式处理(2 表示按压缩方式处理);L(或 H)表示低增益(H 表示高增益)。 NASA ERTS E-2:NASA 表示美国宇航局;ERTS 表示地球资源技术卫星(后来注 Landsat); E-2 表示第 2 颗资源卫星。 336-02080-6-01:336 表示该图像成像日期是卫星发射后第 336 天;02080 表示成像时 图 8-12 Landsat 图像象框的扭动 图 8-13 粗制 MSS 图像注记格式

间(格林威治时间)是2时8分0秒:6表示波段编号,01表示视频带使用次数 1977年以后注记略有改变: 16JUN79 C N30-12/E114-06 USGS-EDC N N30-12/E114-08 M 7 R SUN EL60 AZ95 S3H- CP-NL1 NASA LANDSAT E-3 046-02115-7 01 SGS-EDC:处理图像的单位名称:USGS表示美国内务部地质调查字航局:EDC表示EROS 数据处理中心。 S3-CP-NL1:S(或U、G、R)表示系统水平校正,U为未校正,G为以地面控制点为 基准的几何校正,R为用相对地控点的几何校正:3(或1、2)表示图幅尺寸,3为185*170km 1为满幅185*185km,2为98*92km:H(或L、P、U、S、N)表示投影名称,H为Hotine斜 轴投影,L为朗伯投影,P为极地立体投影,U为横轴墨卡托投影,S为空间斜轴墨卡托投 影,N为自然透视投影:C(或N、B)为双三次卷积重采样,N为最邻近法重采样,B为双 线性内插法重采样:P表示图像中心点用推测星历表计算(或D是按最佳拟合星历表计算): L(或H)表示低增益(H表示高增益):1(或2)表示卫星发射资料按线性方式处理(2表 示按压缩方式处理)。 8.2.3 Landsat图像的光谱特性 由于各种地物组成的物质成分、结构以及地物表面温度等的不同,其光谱特性也就不 同,在黑白图像上是色调的差异,在彩色图像上是色别的不同,即使是同样的地物在不同 光谱段的图像上其色调(或色别)也会有不同。不同波段图像对不同地物的光谱效应不同。 1RBV Landsat1、2上的RBV由3台同类型的电视摄像机组成,分为3个波段,波长分别为 0.475-0.575μm,0.58-0.68μm,0.690.83μm,覆盖地面185*185km的区域。由于发生技 术故障,所获图像很少。Landsat3的RBV作了一些改进,采用2台宽波段(0.505~0.750 μm)摄像机,可提供分辨率40m的全色(黑/白)图像.两台仪器并列,同时获取各为98*98km 的相邻区域,其旁向重叠13km。Landsat4以后的卫星未采用RBV传感器。 2 MSS Landsat1~5、7均采用了MSS,其中除Landsat3采用5个波段外,其余均采用可见光 一近红外4个波段 MSS4:0.5~0.6μm,为蓝绿波段:对蓝绿、黄色景物一般呈浅色调,随着红色成分的 增加而变暗。水体色调最浅,对水体有一定的穿透能力,可测一定的水深(约10-20m)的 水下地形,并利于识别水体混浊度、沿岸流、沙地、沙洲等。 MSS5:0.60.7μm,为橙红色波段:橙红景物一般呈浅色调,随着绿色成分的增加而 变暗。水体色调最浅,对水体也有一定的穿透能力(约2),水中泥沙流反映明显,对深 露的地表、植被、土壤、岩性地层、地貌现像等可提供较丰富的信息,为可见光最佳波段。 MSS6:0.70.8m,为红、近红外波段。 MSS7:0.81.1μm,为近红外波段。 MSS6、MSS7波段相关性较大,植被为浅色调,水体为深色调。尤以MSS7水陆界线 清晰,对土壤含水量反映明显,对寻找地下水以及识别与水有关的地质构造、隐伏构造

13 间(格林威治时间)是 2 时 8 分 0 秒;6 表示波段编号,01 表示视频带使用次数。 1977 年以后注记略有改变: 16JUN79 C N30-12/E114-06 USGS-EDC N N30-12/E114-08 M 7 R SUN EL60 AZ95 S3H– CP-NL1 NASA LANDSAT E-3 046-02115-7 01 USGS-EDC:处理图像的单位名称:USGS 表示美国内务部地质调查宇航局;EDC 表示 EROS 数据处理中心。 S3H-CP-NL1:S(或 U、G、R)表示系统水平校正,U 为未校正,G 为以地面控制点为 基准的几何校正,R 为用相对地控点的几何校正;3(或 1、2)表示图幅尺寸,3 为 185*170km, 1 为满幅 185*185km,2 为 98*92km;H(或 L、P、U、S、N)表示投影名称,H 为 Hotine 斜 轴投影,L 为朗伯投影,P 为极地立体投影,U 为横轴墨卡托投影,S 为空间斜轴墨卡托投 影,N 为自然透视投影;C(或 N、B)为双三次卷积重采样,N 为最邻近法重采样,B 为双 线性内插法重采样;P 表示图像中心点用推测星历表计算(或 D 是按最佳拟合星历表计算); L(或 H)表示低增益(H 表示高增益);1(或 2)表示卫星发射资料按线性方式处理(2 表 示按压缩方式处理)。 8.2.3 Landsat 图像的光谱特性 由于各种地物组成的物质成分、结构以及地物表面温度等的不同,其光谱特性也就不 同,在黑白图像上是色调的差异,在彩色图像上是色别的不同,即使是同样的地物在不同 光谱段的图像上其色调(或色别)也会有不同。不同波段图像对不同地物的光谱效应不同。 1 RBV Landsat1、2 上的 RBV 由 3 台同类型的电视摄像机组成,分为 3 个波段,波长分别为 0.475~0.575μm,0.58~0.68μm,0.69~0.83μm,覆盖地面 185*185km2 的区域。由于发生技 术故障,所获图像很少。Landsat3 的 RBV 作了一些改进,采用 2 台宽波段(0.505~0.750 μm)摄像机,可提供分辨率40m的全色(黑/白)图像。两台仪器并列,同时获取各为98*98km2 的相邻区域,其旁向重叠 13km。Landsat4 以后的卫星未采用 RBV 传感器。 2 MSS Landsat1~5、7 均采用了 MSS,其中除 Landsat3 采用 5 个波段外,其余均采用可见光 —近红外 4 个波段。 MSS4:0.5~0.6μm,为蓝绿波段;对蓝绿、黄色景物一般呈浅色调,随着红色成分的 增加而变暗。水体色调最浅,对水体有一定的穿透能力,可测一定的水深(约 10-20m)的 水下地形,并利于识别水体混浊度、沿岸流、沙地、沙洲等。 MSS5:0.6~0.7μm,为橙红色波段;橙红景物一般呈浅色调,随着绿色成分的增加而 变暗。水体色调最浅,对水体也有一定的穿透能力(约 2m),水中泥沙流反映明显,对裸 露的地表、植被、土壤、岩性地层、地貌现像等可提供较丰富的信息,为可见光最佳波段。 MSS6:0.7~0.8μm,为红、近红外波段。 MSS7:0.8~1.1μm,为近红外波段。 MSS6、MSS7 波段相关性较大,植被为浅色调,水体为深色调。尤以 MSS7 水陆界线 清晰,对土壤含水量反映明显,对寻找地下水以及识别与水有关的地质构造、隐伏构造