第11章近海 11.1管理海洋所有权的法律有哪些 11.2沿海水域有哪些特征 11.3沿海水域有哪些类型 11.4滨海湿地而临哪些问网 2 115十么是污热 11.6海洋污染的主要类型有哪些 介绍近海特征及其污染 第12章海洋生物与环频 12.1什么是生物,它们是如何分类的 12.2海洋生物是如何分类的 12.3究竟存在多少种海洋生物 12.4海洋生物如何适应海洋的物理条件 125海洋环境主要划分为哪些部分 介绍海洋生物类型及其与海洋环境关系 第13章生物生产力和能量传递 13.1什么是初级生产力 13.2海洋存在哪些类型的光合作用生物 中传递的 13.5影响海洋渔业的因素有哪些 介绍海洋生物生产力及物质和能量传递 第14章水体环境中的功物 14.1海洋生物如何才能不下沉 14.2 海洋 体生物有些觅食的适应性 14.3海洋水体生物有哪些逃避敌害的适 2 14.4海洋哺乳动物具有哪些特征 14.5为什么灰鲸要迁徙 介绍水体动物及其适应性 第15章海环境中的动物 15.1岩质海岸有哪心 生物群落 15.2沉积物覆盖的海岸有哪些生物群落 15.3近岸浅海的海床有哪些生物群落 2 15.4深海海底有哪些生物群落 介绍海底动物及其适应性

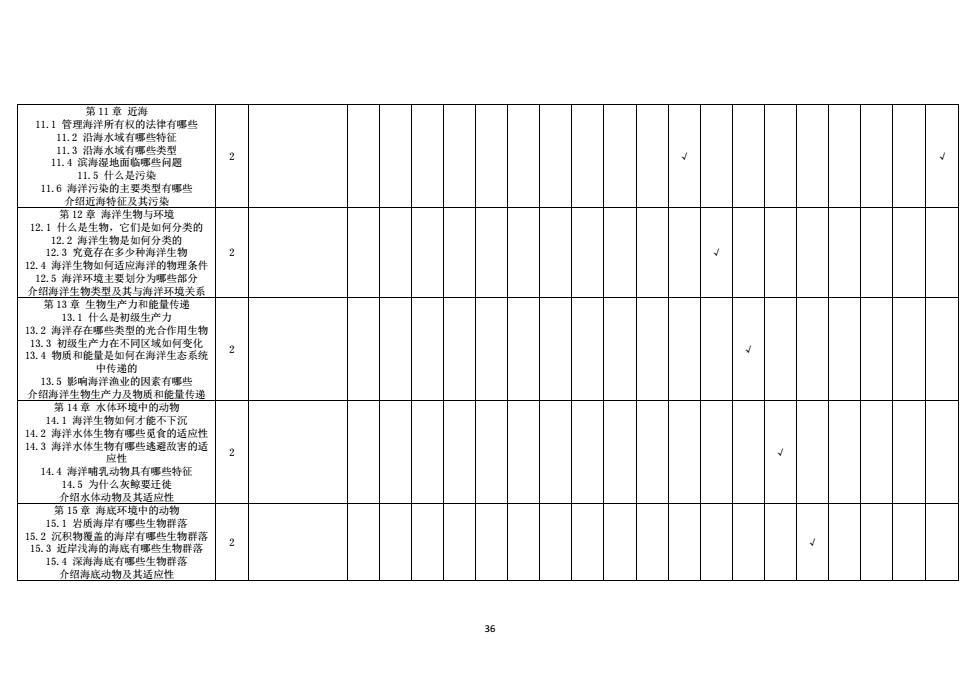

36 第 11 章 近海 11.1 管理海洋所有权的法律有哪些 11.2 沿海水域有哪些特征 11.3 沿海水域有哪些类型 11.4 滨海湿地面临哪些问题 11.5 什么是污染 11.6 海洋污染的主要类型有哪些 介绍近海特征及其污染 2 √ √ 第 12 章 海洋生物与环境 12.1 什么是生物,它们是如何分类的 12.2 海洋生物是如何分类的 12.3 究竟存在多少种海洋生物 12.4 海洋生物如何适应海洋的物理条件 12.5 海洋环境主要划分为哪些部分 介绍海洋生物类型及其与海洋环境关系 2 √ 第 13 章 生物生产力和能量传递 13.1 什么是初级生产力 13.2 海洋存在哪些类型的光合作用生物 13.3 初级生产力在不同区域如何变化 13.4 物质和能量是如何在海洋生态系统 中传递的 13.5 影响海洋渔业的因素有哪些 介绍海洋生物生产力及物质和能量传递 2 √ 第 14 章 水体环境中的动物 14.1 海洋生物如何才能不下沉 14.2 海洋水体生物有哪些觅食的适应性 14.3 海洋水体生物有哪些逃避敌害的适 应性 14.4 海洋哺乳动物具有哪些特征 14.5 为什么灰鲸要迁徙 介绍水体动物及其适应性 2 √ 第 15 章 海底环境中的动物 15.1 岩质海岸有哪些生物群落 15.2 沉积物覆盖的海岸有哪些生物群落 15.3 近岸浅海的海底有哪些生物群落 15.4 深海海底有哪些生物群落 介绍海底动物及其适应性 2 √

讨论3题目为“我 ,是自然现象 生 全球变暖 堂课上

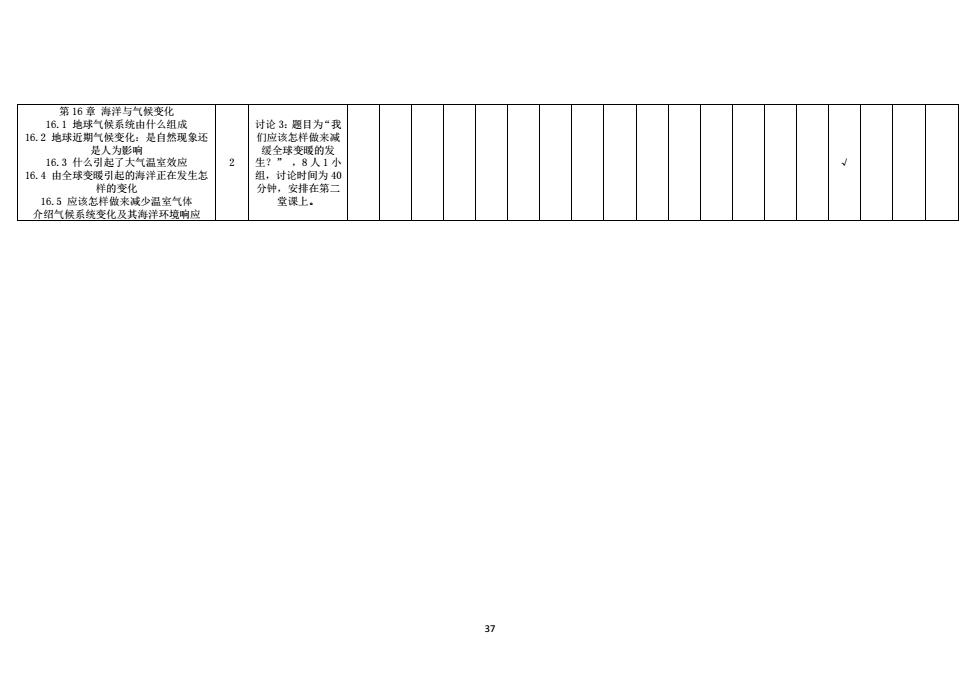

37 第 16 章 海洋与气候变化 16.1 地球气候系统由什么组成 16.2 地球近期气候变化:是自然现象还 是人为影响 16.3 什么引起了大气温室效应 16.4 由全球变暖引起的海洋正在发生怎 样的变化 16.5 应该怎样做来减少温室气体 介绍气候系统变化及其海洋环境响应 2 讨论 3:题目为“我 们应该怎样做来减 缓全球变暖的发 生?” ,8 人 1 小 组,讨论时间为 40 分钟,安排在第二 堂课上。 √

三、教学方法 本课程内容相对较多,涉及学科广,因此科学有效的教学方法显得尤为重要。在传统的 课堂讲授基础上,辅以启发式教学、案例教学、课堂讨论,充分利用国内外海洋学等学科专 业网站,多采用图片、动画、影视频观看等,增强教学效果。教学过程中也特别注意培养学 生的个性及创新意识。课前提问、课堂讨论、课后作业等方式,引导学生及时复习或预习课 程内容,提高学生的学习效果。参考相关教材,选择理论性不太强的章节,让学生分组讨论。 并做成ppt在课堂上进行讲解,增加学生对课堂的参与度。 四、 考核与评价方式及标准 考试成绩由平时成绩和期末成绩组成,平时成绩占40%,期末成绩占60%。平时成绩分 课堂表现、课堂测试、讨论参与度等组成。 考试主要采用闭卷方式,考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容,考试内容应能客观反 映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度,对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。 每项考核详细信息如下所述: 考核项目 比重 亮成时间 平时成绩:课堂表现、课堂测试与课堂讨论 40分 持续 期末考试 60分 全校大考 五、 课程思政素材 选取2个及以上教学过程中蕴含的课程思政(德育)素材,可以表格或文字段落形式描 述,其他教学要求如自学内容、案例分析、作业等在备注栏中说明。 序 对课程目标的支撑度 课程思政素材 对应章节 教学方法 2.172.182.19 通过对中国早期海洋探索中郑和七下第一章地球简介 讲授 西洋的井醒。让学牛理解部和下西洋 1,2早期如何进行 对王由币五经留亦吉知立化方流的 海洋探测 要音义,结合当前提出的物建海上到 绸之路的策略,让学生理解构建海上 丝绸之路对于海洋强国的必要性 通过对科学探索本质的讲解,并结合 第一章地球简介 讲授和小组讨论 些科学家的具体事例,让学生理 科学探素的才 2 个艰辛的过程 在科 质是什么 确的科 培养自己不怕困神。 锐意进取的钻研 通过对中国近海海洋污染状况的讲 第11章近海 讲授和观看视频 一从保 11.6海洋污染的主 要类型有哪些 意识,结合当前生态文明建设的内容, 理解绿水青山对于我们的重要意义。 六、 参考教材和阅读书目 参考教材 L.海洋学导论,电子工业出版社,[美]Alan P.Trujillo&Harold V.Thurman著,张荣华 等译,2017年7月第1版(原书第11版)

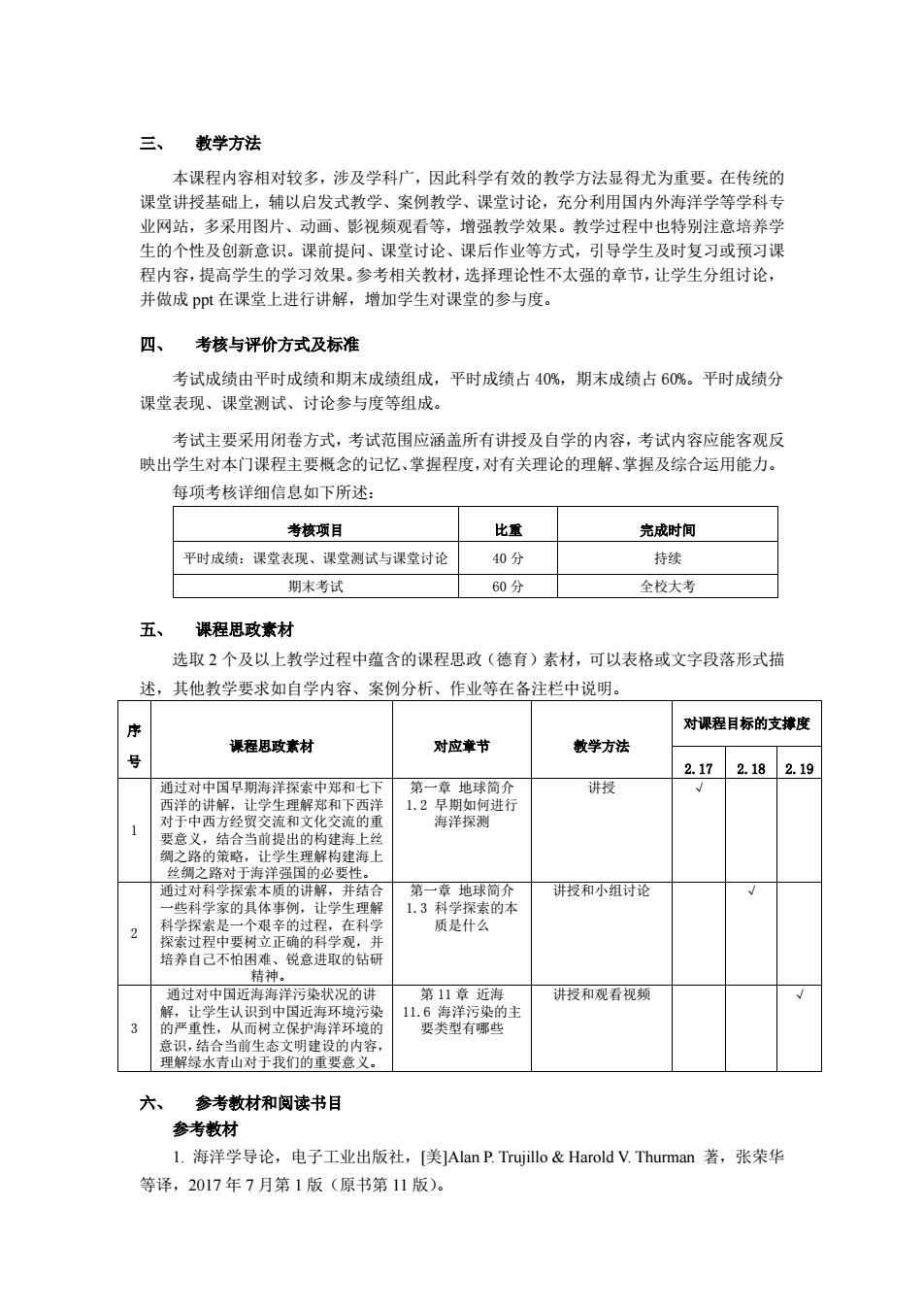

三、 教学方法 本课程内容相对较多,涉及学科广,因此科学有效的教学方法显得尤为重要。在传统的 课堂讲授基础上,辅以启发式教学、案例教学、课堂讨论,充分利用国内外海洋学等学科专 业网站,多采用图片、动画、影视频观看等,增强教学效果。教学过程中也特别注意培养学 生的个性及创新意识。课前提问、课堂讨论、课后作业等方式,引导学生及时复习或预习课 程内容,提高学生的学习效果。参考相关教材,选择理论性不太强的章节,让学生分组讨论, 并做成 ppt 在课堂上进行讲解,增加学生对课堂的参与度。 四、 考核与评价方式及标准 考试成绩由平时成绩和期末成绩组成,平时成绩占 40%,期末成绩占 60%。平时成绩分 课堂表现、课堂测试、讨论参与度等组成。 考试主要采用闭卷方式,考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容,考试内容应能客观反 映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度,对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。 每项考核详细信息如下所述: 考核项目 比重 完成时间 平时成绩:课堂表现、课堂测试与课堂讨论 40 分 持续 期末考试 60 分 全校大考 五、 课程思政素材 选取 2 个及以上教学过程中蕴含的课程思政(德育)素材,可以表格或文字段落形式描 述,其他教学要求如自学内容、案例分析、作业等在备注栏中说明。 序 号 课程思政素材 对应章节 教学方法 对课程目标的支撑度 2.17 2.18 2.19 1 通过对中国早期海洋探索中郑和七下 西洋的讲解,让学生理解郑和下西洋 对于中西方经贸交流和文化交流的重 要意义,结合当前提出的构建海上丝 绸之路的策略,让学生理解构建海上 丝绸之路对于海洋强国的必要性。 第一章 地球简介 1.2 早期如何进行 海洋探测 讲授 √ 2 通过对科学探索本质的讲解,并结合 一些科学家的具体事例,让学生理解 科学探索是一个艰辛的过程,在科学 探索过程中要树立正确的科学观,并 培养自己不怕困难、锐意进取的钻研 精神。 第一章 地球简介 1.3 科学探索的本 质是什么 讲授和小组讨论 √ 3 通过对中国近海海洋污染状况的讲 解,让学生认识到中国近海环境污染 的严重性,从而树立保护海洋环境的 意识,结合当前生态文明建设的内容, 理解绿水青山对于我们的重要意义。 第 11 章 近海 11.6 海洋污染的主 要类型有哪些 讲授和观看视频 √ 六、 参考教材和阅读书目 参考教材 1. 海洋学导论,电子工业出版社,[美]Alan P. Trujillo & Harold V. Thurman 著,张荣华 等译,2017 年 7 月第 1 版(原书第 11 版)

阅读书目 1.海洋科学导论,高等教有出版社,冯士笮,李凤岐,李少菁,1999。 2.An Introduction to the World's Oceans,McGraw Hill,Keith A.Sverdrup&E.Virginia Armbrust.2009.10th ed. 七、本课程与其课程的联系与分工 本课程自成体系,以讲授海洋学的基本概念和理论为主,无需其它先修课程支撑,因此 本课程可在第1学期开设,以便让学生在后续学习其它课程时具各海洋学相关的基础知识。 八、说明 由于专业及学时限制,本课程以理论讲授为主,没有安排实验、气象观测等,可在相关 实践和实习教学中加以补充。 撰写人:李娜章守宇 审核人:方淑波张敏 教学院长:李娟英 日期:2018年11月15日 1706200《地学基础》教学大纲(理论课) 课程名称(中文/英文):地学基础(basic geology)课程编号:1706200 分:2字分 时:总学时32 学时分配:讲授学时:32实验学时:0讨论学时:0上机学时:0其他学时:0 裸程负责人:李码莉 一、课程简介 1.课程概况 《地学基础》是为生态学专业开设的专业必修课程,课程以地球为对家 石圈的物质组 地质作用的 主要介绍地球 的演化与圈层结 地 地质构 及其特征、 生可以掌握地质学 为后继课程的学习和工作奠定坚实的基础。 This course isa course for the professional of This course is basedo the Earth, and main contents earth's evol tion and circle structure hydrosphere,soil system,and the Earth's surface system,etc.By the end of this course,students will be able to grasp the basic concepts and basic theories of geology,establish earth system ased on ge and learn erve,descrbe an

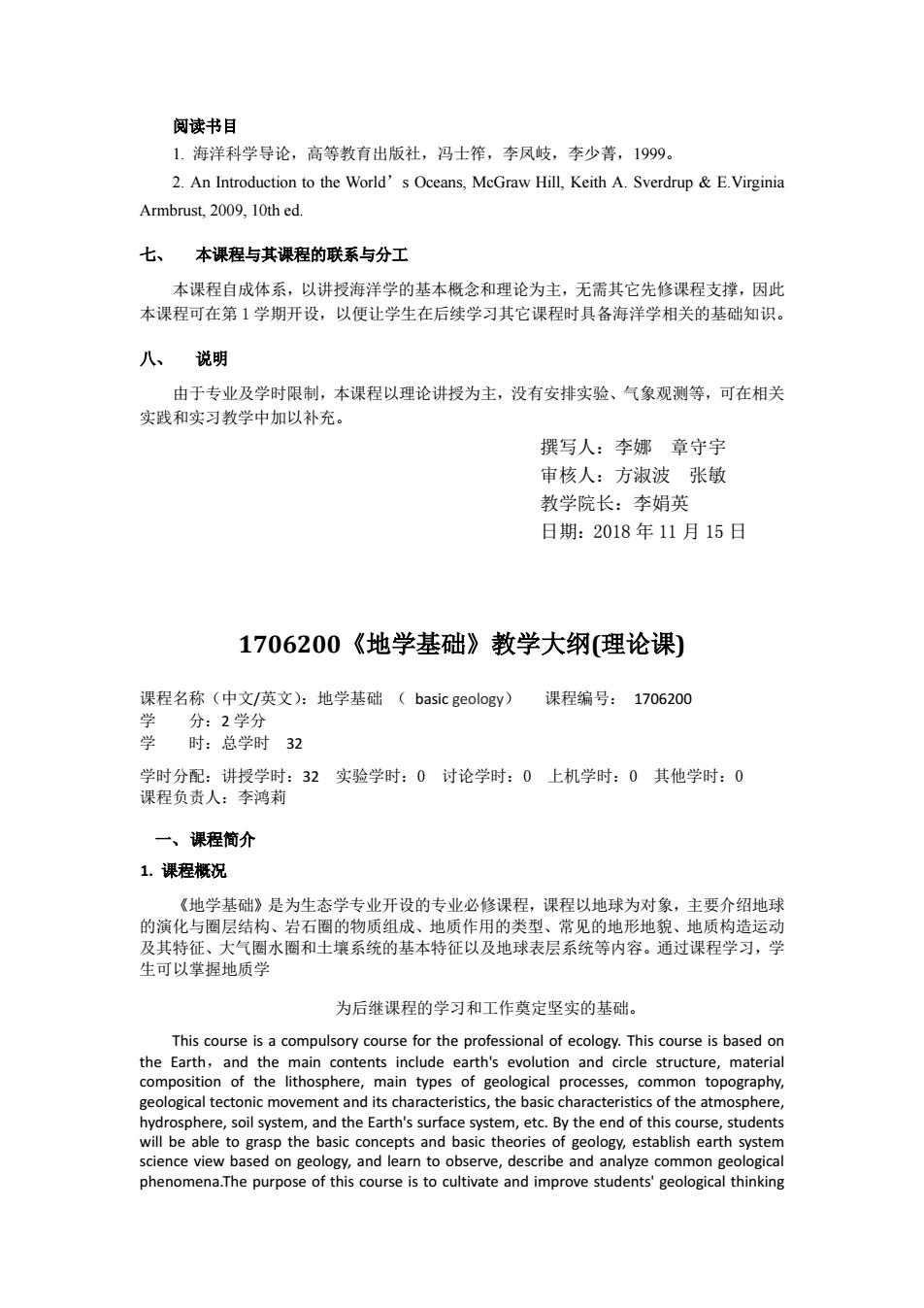

阅读书目 1. 海洋科学导论,高等教育出版社,冯士筰,李凤岐,李少菁,1999。 2. An Introduction to the World’s Oceans, McGraw Hill, Keith A. Sverdrup & E.Virginia Armbrust, 2009, 10th ed. 七、 本课程与其课程的联系与分工 本课程自成体系,以讲授海洋学的基本概念和理论为主,无需其它先修课程支撑,因此 本课程可在第 1 学期开设,以便让学生在后续学习其它课程时具备海洋学相关的基础知识。 八、 说明 由于专业及学时限制,本课程以理论讲授为主,没有安排实验、气象观测等,可在相关 实践和实习教学中加以补充。 撰写人:李娜 章守宇 审核人:方淑波 张敏 教学院长:李娟英 日期:2018 年 11 月 15 日 1706200《地学基础》教学大纲(理论课) 课程名称(中文/英文):地学基础 ( basic geology) 课程编号: 1706200 学 分:2 学分 学 时:总学时 32 学时分配:讲授学时:32 实验学时:0 讨论学时:0 上机学时:0 其他学时:0 课程负责人:李鸿莉 一、 课程简介 1. 课程概况 《地学基础》是为生态学专业开设的专业必修课程,课程以地球为对象,主要介绍地球 的演化与圈层结构、岩石圈的物质组成、地质作用的类型、常见的地形地貌、地质构造运动 及其特征、大气圈水圈和土壤系统的基本特征以及地球表层系统等内容。通过课程学习,学 生可以掌握地质学基本概念和基本理论,建立起以地质为主体的地球系统科学观,学会常见地质现象的 观察、描述与分析。课程目标在于培养并提高学生地质思维能力和地学时空概念,使学生树立学生吃苦耐 劳、刻骨钻研的地质科学精神,为后继课程的学习和工作奠定坚实的基础。 This course is a compulsory course for the professional of ecology. This course is based on the Earth,and the main contents include earth's evolution and circle structure, material composition of the lithosphere, main types of geological processes, common topography, geological tectonic movement and its characteristics, the basic characteristics of the atmosphere, hydrosphere, soil system, and the Earth's surface system, etc. By the end of this course, students will be able to grasp the basic concepts and basic theories of geology, establish earth system science view based on geology, and learn to observe, describe and analyze common geological phenomena.The purpose of this course is to cultivate and improve students' geological thinking

ability and time and space concept,inspire students to work hard and study hard,lay a solid foundation for future courses. 2.课程目标 态文明建设的法 律法规: 22解地球科学的研究对象、研究内容与研究方法,理醒人类与环培地学关系的基础 知识。具备运用地学知识解决和地学相关的环境问题的能力: 2.3理解并掌握地球的基础知识。能够运用地球的运动、地球的结构等方面的知识解释 相关地质现象。具各运用地球结构方面的知识认识地球与人类的关系: 2.4理解并掌握地球岩石圈方面的知识。可以用岩石的分类、地质作用、地质构造等知 识分析常见地质现象: 25理解并掌握大气组成结构以及地方气候与人类活动等方面的知识。具备分析常见 候现象的能力。可以用大气的结构、地方气候、人类活动等知识,解决地方小气候的形成与 人类活动的影响等能力。 2.6理解并掌握水圈分布、循环等水系组成等方面的知识。具备分析常见水情要素的能 力。可以用海洋、河流以及湖泊地下水等知识,具备分析我说水资源现状等能力。 27理解并掌握土壤组成、形态与环境等方面的知识。具备分析士壤问题的能力。 2.8通过掌握基础地学方面的知识,理解地球与环境的关系,与人类的关系,为后续其 他生态和环境方面的课程的学习打好基础。 二、教学内容 理论教学安排 教学内容 学时备注 对课程目标的支排度 2.12.22.32.42.52.62.72.8 第一章结论 学的 关系 第二章字宙中的地球 14 理解地球 第三章岩石圈 丰要内容,物,元素 能入 岩浆作用

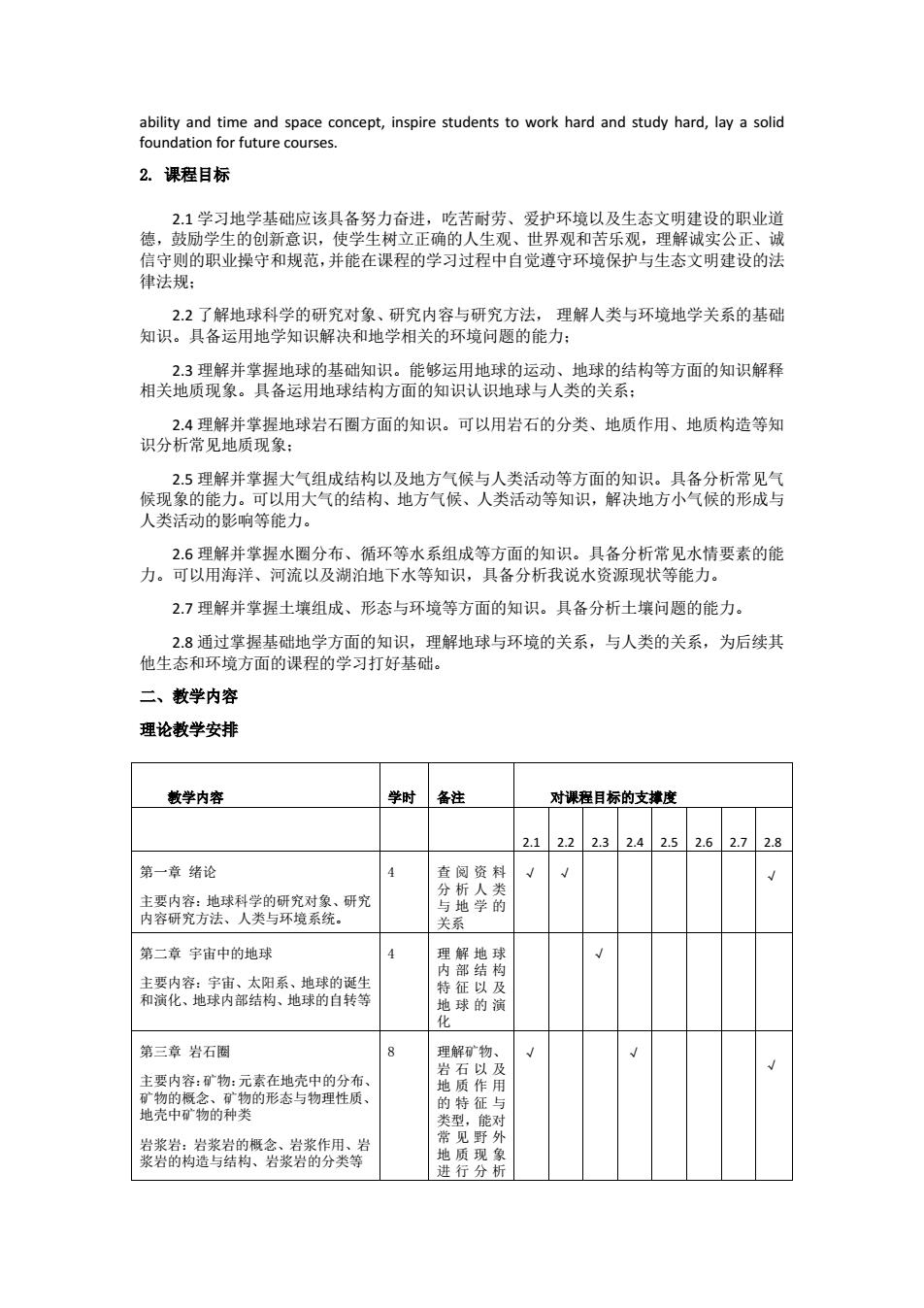

ability and time and space concept, inspire students to work hard and study hard, lay a solid foundation for future courses. 2. 课程目标 2.1 学习地学基础应该具备努力奋进,吃苦耐劳、爱护环境以及生态文明建设的职业道 德,鼓励学生的创新意识,使学生树立正确的人生观、世界观和苦乐观,理解诚实公正、诚 信守则的职业操守和规范,并能在课程的学习过程中自觉遵守环境保护与生态文明建设的法 律法规; 2.2 了解地球科学的研究对象、研究内容与研究方法, 理解人类与环境地学关系的基础 知识。具备运用地学知识解决和地学相关的环境问题的能力; 2.3 理解并掌握地球的基础知识。能够运用地球的运动、地球的结构等方面的知识解释 相关地质现象。具备运用地球结构方面的知识认识地球与人类的关系; 2.4 理解并掌握地球岩石圈方面的知识。可以用岩石的分类、地质作用、地质构造等知 识分析常见地质现象; 2.5 理解并掌握大气组成结构以及地方气候与人类活动等方面的知识。具备分析常见气 候现象的能力。可以用大气的结构、地方气候、人类活动等知识,解决地方小气候的形成与 人类活动的影响等能力。 2.6 理解并掌握水圈分布、循环等水系组成等方面的知识。具备分析常见水情要素的能 力。可以用海洋、河流以及湖泊地下水等知识,具备分析我说水资源现状等能力。 2.7 理解并掌握土壤组成、形态与环境等方面的知识。具备分析土壤问题的能力。 2.8 通过掌握基础地学方面的知识,理解地球与环境的关系,与人类的关系,为后续其 他生态和环境方面的课程的学习打好基础。 二、教学内容 理论教学安排 教学内容 学时 备注 对课程目标的支撑度 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 第一章 绪论 主要内容:地球科学的研究对象、研究 内容研究方法、人类与环境系统。 4 查阅资料 分析人类 与地学的 关系 √ √ √ 第二章 宇宙中的地球 主要内容:宇宙、太阳系、地球的诞生 和演化、地球内部结构、地球的自转等 4 理解地球 内部结构 特征以及 地球的演 化 √ 第三章 岩石圈 主要内容:矿物:元素在地壳中的分布、 矿物的概念、矿物的形态与物理性质、 地壳中矿物的种类 岩浆岩:岩浆岩的概念、岩浆作用、岩 浆岩的构造与结构、岩浆岩的分类等 8 理解矿物、 岩石以及 地质作用 的特征与 类型,能对 常见野外 地质现象 进行分析 √ √ √