1 死后,其弟仲王继位。仲王死后,又以太丁之子太甲继位。伊尹在 灭夏建商过程中立下汗马功劳。在汤死后,他又历佐外丙、仲壬、太 甲三王,权势极重。关于伊尹放太甲之事,史料存在两种记载: 1.《史记》等文献的传统说法 《史记·殷本纪》云: 帝太甲既立三年,不明,暴虐,不遵汤法,乱德,于是伊 尹放之于桐官。三年,伊尹摄行政当国,以朝诸侯。 帝太甲居桐宫三年,悔过自责,反善,于是伊尹乃迎帝 大甲而授之政。帝太甲修德,诸侯成归殷,百姓以宁。伊尹 嘉之,乃作《太甲训》三篇,褒帝太甲,称太宗。 其它文献也有相同的记载。如《孟子·万章上》: 伊尹相汤,以王于天下。汤前,太丁未立。外丙二年。仲 壬四年。太甲颠覆汤之典刑,伊尹放之于桐。三年,太甲悔 过,自怨自艾于桐,处迁义,三年,以听伊尹之训己也,复 归于亳。 此外,《尚书序》、《左传》襄公二十一年也有类似的记载。 从上可以看出,以司马迁为代表的传统说法,认为伊尹放太甲 是值得后世称颂的一件事。以伊尹之权势,取代太甲是完全有可能 的,但他仍立太甲为王。当看到太甲“不遵守汤法”、“乱德”之时,他 又挺身而出,反对太甲的错误行为,毅然把太甲流放于桐,令太甲 悔过自新。二伴之后,太甲果然“悔过”,“反善”,于是伊尹又还政于 太甲。 2.《竹书纪年》的记载 《竹书纪年》云: 仲壬崩而立太甲,伊乎放太甲于桐,乃自立。 伊尹即位,放太甲七年。太甲潜出自桐,杀伊尹,乃立其 子伊陟、伊奋。命复其父之田宅而中分之。 从上叮知,《竹书纪年》的记载与《史记》等传统说法大相径庭。 ·23·

所不同之处,一是伊尹放太甲之后,“乃自立”,而不是摄政,实则是 篡权;二是太甲流放七年,并不是悔过自新被迎回毫继续当土,而 是借机摆脱伊芈所派看管人员的监视,带领自已的亲信突袭毫都, 并把伊尹杀掉,太甲复辟王位。 《竹书纪年的记载有三点可疑之处:是既然伊尹想自立为 正,对于大权在握的伊尹来说,为何不在仲壬之后自立为王而又立 太甲?其,若是伊尹想自立为王,是不可能把太甲流放到桐这个 地方。且不说伊尹为何不把太甲处死而留下后患,即使是流放,也 会把太甲流放到远离首都之地,而不会流放到距毫都很近的桐,桐 之地望,《殷本纪·正义曰:“《晋太康地记》云:尸乡南有毫阪,东 有城,太甲所放处也。’按:乡在洛州偃师西南五里也。”可见桐在 毫都之东不远的地方。知此近的距离,对丁被推翻下台的太甲来 说,很便于东l再起,夺得失去的王位,而伊尹肯定会考虑到这一 点。此外,《集解》引孔安国说桐宫为“汤葬地”,又引郑玄日桐宫“有 王离宫焉”。很难想象篡权后的伊尹会把太甲流放到其祖父所葬 地,那样,只能让太甲常常想起祖父的功绩而立志夺回失去的王 位。况且被流放的犯人也不可能待遇还那么高,仍然住在“离宫”。 其三,太甲杀伊尹之后,“乃立其子伊陟”,这点也难以理解。首先, 既然太甲杀了伊尹,伊尹罪大恶极,为何义让其儿子伊陟辅政?难 道太甲就不怕伊陟为其父报仇而再次失去王位或丧命?其次,据考 伊陟为太戊时相,而伊尹相汤,由汤至太戊,中间经川五世八土,相 隔年代如此之长,若谓伊陟为伊尹之子.恐非事实。 伊乎放太甲,又迎间太甲,这件事不但见于《尚书,也见于《左 传,《国语》、《楚辞·天问》等先秦文献.《史记》、《讨氏春秋》等文 献更是说之甚详,其文意都是对伊尹倍加推崇。伊丹在阁受到诸王 最隆重的祭祀。若伊尹是《纪年》所言的篡权的乱臣子,商之后人 恐不会祭祀他《尚书》中有《伊训》、《太甲圳训》等篇文章.今虽亡二佚, 但观其篇名和《尚书序》所述,知都是伊尹训誡太甲之词。足见伊 ·24·

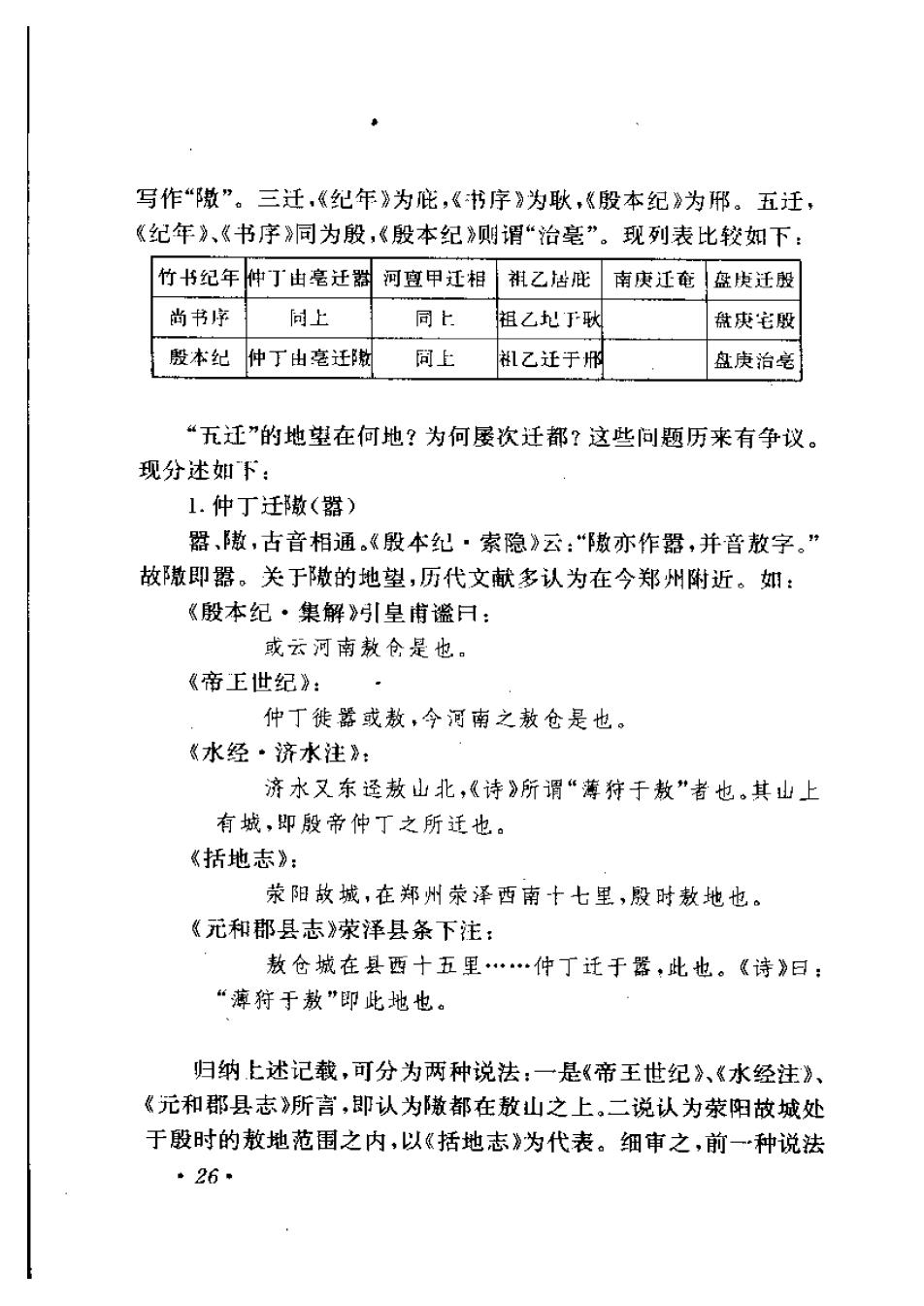

尹放太甲,用意主要在教育,令其悔过自新,而不在打击太甲或要 推翻他。这就能够理解为何伊丹把太甲流放到距离亳都很近、义是 王之离宫的桐宫。只因伊并的初衷是善意的,不担心太甲会报复 他。 由此可见,《竹书纪年》之说,显系出自后人的附会。其目的是 在强调君权神圣不可侵犯,应严格维持君臣的名分,防止以伊尹放 太甲为借口而行篡夺之实。 四、九世之乱 《史记·殷本纪》记载: 自中丁以来,废適而更立诸弟子,弟子或争相代立,比 九世乱,於是诸侯莫朝。 商王朝自仲丁之后,相继有外玉、河亶甲、祖乙、祖辛、沃甲、祖 丁、南庚等王继位,再传至阳甲恰为九王,即所谓的“九世”。“九 世”期间,在王位继承上出现了混乱:一是废嫡子而立.其它诸子;二 是兄弟之间争相当王,史称“九世之乱”。九世之乱严重地削弱了商 王朝的实力,商王朝中衰,诸侯或不朝。 五、汤至盘庚五迁 张衡《西京赋》云: 殷人屡迁,前八后五,居相圮耿,不常厥土。 这里是说商族经常迁徙。“前八”指建国前的八次迁徙,前已述 及。“后五”指建国后的五次迁徙。关于这五次迁徙的具体地点,文 献记载略有出入。《史记·殷本纪》、《尚书序》仅记载四迁,而只有 《竹书纪年》记有五迁。同时,三书中每一次迁徙的地名也不尽完全 相同。除第二迁相同外,一迁,《纪年》、《书序》同为嚣,面《殷本纪》 ·25·

写作“傲”。三迁,《纪年》为庇,《书序》为耿,《殷本纪》为邢。五迁, 《纪年》、《书序》同为殷,《殷本纪》则谓“治毫”。现列表比较如下: 竹书纪年仲丁由毫迁器 河直甲迁相 祖乙居庇 南庚江奄 盘臾迁殷 尚书序 问上 同t 祖乙儿于耿 盘庚宅殷 殷本纪 仲丁出亳迁数 同上 1乙迁于 盘庚治毫 “五迁”的地望在何地?为何屡次迁都?这些问题历来有争议。 现分述如下: 1.仲丁迁傲(嚣) 器、傲,古音相通。《殷本纪·索隐》云:“傲亦作嚣,并音赦字。” 故敖即嚣。关于傲的地望,历代文献多认为在今郑州附近。如: 《殷本纪·集解》引皇甫谧日: 或云河南敖仓是也。 《帝正世纪》: 仲丁徙器或敖,今河南之敖仓是也。 《水经·济水注》: 济水又东迳敖山北,《诗》所谓“薄狩于敖”者也。其山上 有城,即殷帝仲丁之所迁也。 《括地志》: 荥阳故城,在郑州荥泽西南十七里,殷时敖地也。 《元和郡县志》荥泽县条下注: 敖仓城在县西十五里…仲丁迁于嚣,此也。《诗》日: “薄狩于敖”即此地也。 归纳上述记载,可分为两种说法:一是《帝王世纪》、《水经注》、 《元和郡县志》所言,即认为墩都在敖山之上。二说认为荥阳故城处 于殷时的赦地范围之内,以《括地志》为代表。细审之,前一种说法 ·26

实难成立。试想,在当时的生产力条件下,怎么能够在山上建造一 个规模巨大的国都?又怎能把成千上万的人口安置在上面生活?如 果说在山上建造了一个小城堡,则是可能的,但那决不会是都城, 充其量只能是国都的前卫堡垒面已。后一种说法并没有专门指出 教都之所在,只指出唐以前的荥阳故城即在原来的敖地范围以内。 言外之意,殷之撒都必在殷之散地范围以内,其地望距荥阳故城不 会很远。据查,荥泽故城在今郑州西北古荥镇附近。从古荥往西南 行十七里,即为唐之荥阳故城,距今之郑州也不过五十余华里。可 见,赦地之范围并不限于一隅之地。在较广阔的范围之内,有名散 山者,有名敖仓者,皆因在敖地而得名。那么,傲都也一定在敖地的 范围之内,并且同样也由于因在赦地建都,故名璈都。既然唐以前 的荥阳故城确在殷商时代的敖地范围之内,那么,距荥阳故城东南 约五十余里的现今郑州市区也完全有可能在敖地的大范围之内。 五十年代,在郑州市区发现一处规模巨大的商代城址⑧。整个 城垣周长近?公里,城墙底宽平均20米左右,顶宽约5米,墙高约 10米。在城内东北部发现了宏伟的宫殿建筑遗迹,在城之四周分 别发现了铸铜、制骨、制陶等手工业作坊遗址,还发现了大批墓葬。 整个郑州商代城址出土了大量精美的文物,种种迹象足以表明,此 地乃是一处重要的商代都城遗址。考虑到郑州亦在敖地范围之内, 因此,郑州商城很有可能即为仲丁所迁数之傲都。 2.河亶甲迁相 河亶甲迁相,《纪年》、《书序》、《殷本纪》所载无异词.但关于相 的地望,说法不一。较普遍的说法是在今内黄县,如: 《帝王世纪》云: 河重甲徙相,在河北。 《史记·殷本纪·集解》引孔安国日: (相),地名,在河北。 《括地志》日: ·27