《微生物学》课程教学大纲 微生物学 课程名称 Microbiology 课程代码 10613101 课程性质 专业教育课程 课程类别 专业基础课程 先修课程 学分/学时 2.5学分40学时 理论学时 24学时16学时 实验学时 适用专业 农学、种子科学与工程、植 物保护、智慧农业 开课单位 生命科学学院 课程负责人张慧莉 审定日期2022年9月 一、课程简介 本课程为植物生产类专业基础课。通过本课程,学生能系统掌握和了解微生物学的基础理论 和实验技能,学会分析并解决微生物学在农业生产领域问题的基本能力,为学生今后从事与专业 相关科研和实践工作打下良好基础。理论部分系统的学习微生物的形态特征、细胞结构、生理特 性、生长代附、生态分布及其在自然界物质循环中的作用等基本知识基本理论,并若重介绍微生 物在农业生产中的应用:实验部分学习微生物的制片染色、培养基配制及无菌操作、纯培养及其 获得、显微计数等基本实验技能。通过本课程的学习,使学生全面掌握和了解微生物学的基础理 论、基础知识和基本实验技能,学会分析并解决微生物学在农业生产领域问题的基本能力。 二、课程目标 本课程有2个课程目标,具体如下: 课程目标1:掌握微生物学基础知识和实验技能:理解各类有益和病害微生物与植物、土壤 之间的相互关系:了解微生物在生态环境、生物工程、生物资源保护与利用以及农业生产中的应 用。 课程目标2:培养学生将微生物学知识和方法融会贯通,用于发现、分析和解决实践中遇到 的问愿的能力。 7

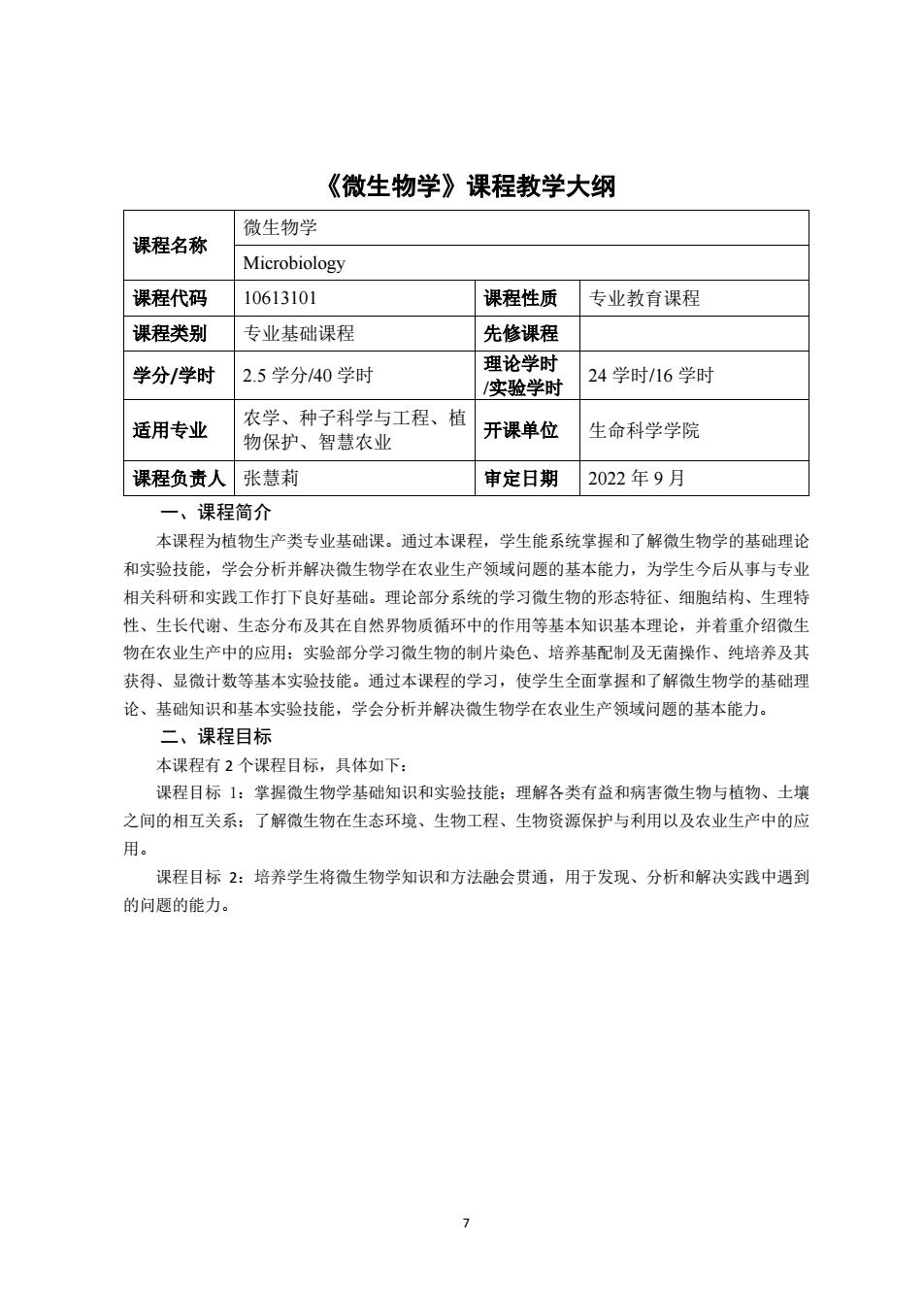

7 《微生物学》课程教学大纲 课程名称 微生物学 Microbiology 课程代码 10613101 课程性质 专业教育课程 课程类别 专业基础课程 先修课程 学分/学时 2.5 学分/40 学时 理论学时 /实验学时 24 学时/16 学时 适用专业 农学、种子科学与工程、植 物保护、智慧农业 开课单位 生命科学学院 课程负责人 张慧莉 审定日期 2022 年 9 月 一、课程简介 本课程为植物生产类专业基础课。通过本课程,学生能系统掌握和了解微生物学的基础理论 和实验技能,学会分析并解决微生物学在农业生产领域问题的基本能力,为学生今后从事与专业 相关科研和实践工作打下良好基础。理论部分系统的学习微生物的形态特征、细胞结构、生理特 性、生长代谢、生态分布及其在自然界物质循环中的作用等基本知识基本理论,并着重介绍微生 物在农业生产中的应用;实验部分学习微生物的制片染色、培养基配制及无菌操作、纯培养及其 获得、显微计数等基本实验技能。通过本课程的学习,使学生全面掌握和了解微生物学的基础理 论、基础知识和基本实验技能,学会分析并解决微生物学在农业生产领域问题的基本能力。 二、课程目标 本课程有 2 个课程目标,具体如下: 课程目标 1:掌握微生物学基础知识和实验技能;理解各类有益和病害微生物与植物、土壤 之间的相互关系;了解微生物在生态环境、生物工程、生物资源保护与利用以及农业生产中的应 用。 课程目标 2:培养学生将微生物学知识和方法融会贯通,用于发现、分析和解决实践中遇到 的问题的能力

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表: 课程目标 毕业要求 毕业要求指标点 农学专业指标点:4,1掌握生物学、遗传学、土壤肥料学、农业气 象学、生态学、植物保护等农学专业基础知识。 种子科学与工程专业指标点:22具有现代生物学等专业基础理论 课程目标1 专业索养 与实验技能。 理学素养 智慧农业专业指标点:2.1具备扎实的数学、物理、化学、生物学 基础知识,具备应用理学知识解决智慧农业领域的具体问题能力。 植物保护专业指标点:2.2具有生物学、农学等专业基础理论与实 验技能, 农学专业指标点:4.3能将所学知识用于解释农业领域现象,能够 运用理论与技术开展科学研究和指导生产,具有开展作物栽培与耕 作以及作物遗传有种工作的基本能力。 种子科学与工程专业指标点:23能够发现、析种业领域相关现 象和问题,质疑评价现有理论与技术。并提出自己的见解。 课程目标2 专业素养 理学素养 智慧农业专业指标点:21具备扎实的数学、物理、化学、生物学 基础知识,具备应用理学知识解决智慧农业领域的具体问题能力 植物保护专业指标点:5.2具有扎实的专业理论知识与技能,能够 发现、辨析农业领域的相关现象和问题,并损出自己的见解或应对 措施

8 各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表: 课程目标 毕业要求 毕业要求指标点 课程目标 1 专业素养 理学素养 农学专业指标点:4.1 掌握生物学、遗传学、土壤肥料学、农业气 象学、生态学、植物保护等农学专业基础知识。 种子科学与工程专业指标点:2.2 具有现代生物学等专业基础理论 与实验技能。 智慧农业专业指标点:2.1 具备扎实的数学、物理、化学、生物学 基础知识,具备应用理学知识解决智慧农业领域的具体问题能力。 植物保护专业指标点:2.2 具有生物学、农学等专业基础理论与实 验技能。 课程目标 2 专业素养 理学素养 农学专业指标点:4.3 能将所学知识用于解释农业领域现象,能够 运用理论与技术开展科学研究和指导生产,具有开展作物栽培与耕 作以及作物遗传育种工作的基本能力。 种子科学与工程专业指标点:2.3 能够发现、辨析种业领域相关现 象和问题,质疑评价现有理论与技术,并提出自己的见解。 智慧农业专业指标点:2.1 具备扎实的数学、物理、化学、生物学 基础知识,具备应用理学知识解决智慧农业领域的具体问题能力。 植物保护专业指标点:5.2 具有扎实的专业理论知识与技能,能够 发现、辨析农业领域的相关现象和问题,并提出自己的见解或应对 措施

三、教学内容 知识单元 学习成果 教学内容 课想目标达成方式 学时分配 0绪论 课程目标1 2. 】车物学内和学习方法 解生物发历程,激发学生的探素精神和批判性思 细的形态、结及分类: 课堂牧学 程目标1、1 细的形态结构和分类 理论4学时 表类 3古细菌的形态结构和代表类群 :显微镜的使用 实践4学时 4.加深学生对人类命运共同体的理解 1真核微生物概述 后园 理论4学时 程目标1.2 3.了解草结的一般特征。 实验:各种菌落形态 实践2学时 3非细胞务 学病毒的特性及噬菌体的典型紧方式: 1病毒的特性 课程目标1 了解微生物的物质代谢过 理论4学时 课程目标1、 实践4学时 果堂教学 理论4学时 因素的影响 课程日标1、 :华城装的告控到性的 微生物大小测 实践4学时 定、计起 理论2学时 果程目标1. ,理解各种自然环境中微生物的分布特征, 3土境圈及其微生物 3。实验:士壤细菌测定 实践2学时 7生物在 理解微生物在自然界碳元素循环中所起到的作用 微生物 元素循环 肥力的关系, 碳素生物循环 课堂教学 果程日标1 理论2学 生在生套中国、美丽中国和健康中国建设中的责任与相当。 物质环写土壤配力 课堂讨论

9 三、教学内容 知识单元 对应课程目标 学习成果 教学内容 课程目标达成方式 学时分配 0 绪论 课程目标 1 1.掌握微生物学基本概念及发展史; 2.掌握微生物的特点及应用; 3. 了解微生物学发展历程,激发学生的探索精神和批判性思维。 1 微生物学发展史 2 微生物学的基本内容和学习方法 3 微生物的共性 4 微生物的生命活动对农业生产的意义;微生物 接种剂;微生物农药 1.课堂教学 2.课后阅读 理论 2 学时 1 原核微生 物 课程目标 1、2 1.掌握细菌的形态、结构及分类; 2.理解放线菌的形态结构及代表类群; 3.了解古细菌的形态结构特征; 4. 加深学生对人类命运共同体的理解。 1 细菌的形态结构和分类 2 放线菌的形态结构和代表类群 3 古细菌的形态结构和代表类群 1.课堂教学 2.课后阅读 3.实验:显微镜的使用, 细菌染色 理论 4 学时 + 实践 4 学时 2 真核微生 物——真菌 课程目标 1、2 1. 理解酵母菌和霉菌的形态、结构及分类; 2. 掌握霉菌的一般形态特征及繁殖方式,真核、原核细胞的主要 区别; 3. 了解蕈菇的一般特征。 1 真核微生物概述 2 单细胞真菌——酵母菌的形态结构、特征种群 3 霉菌的一般形态特征和繁殖方式 4 大型真菌——蕈菇 1.课堂教学 2.课后阅读 3.课堂讨论 4.实验:各种菌落形态 观察 理论 4 学时 + 实践 2 学时 3 非细胞结 构微生物— 一病毒 课程目标 1 1. 掌握病毒的特性及噬菌体的典型繁殖方式; 2. 了解昆虫病毒和植物病毒; 3. 融入保护生态环境,关注人体健康,宣传防护知识。 1 病毒的特性 2 噬菌体 3 昆虫病毒和植物病毒 1.课堂教学 2.课后阅读 3.课堂讨论 理论 2 学时 4 微生物的 营养和代谢 课程目标 1、2 1. 了解微生物的物质代谢过程; 2. 理解微生物次级代谢的特征; 3. 掌握微生物获得及使用能量的过程; 4. 引导学生脚踏实地,扎实学习做事。 1 微生物的物质代谢 2 微生物的能量代谢 3 微生物的次生代谢 1.课堂教学 2.课后阅读 3.课堂讨论 4.实验:培养基的制备, 接种 理论 4 学时 + 实践 4 学时 5 微生物的 生长及外界 因素的影响 课程目标 1、2 1. 了解纯培养的概念、获得方法及特征; 2. 掌握各种环境条件对微生物所能造成的影响及菌种保藏方法。 1 纯培养与微生物群体的生长 2 环境条件对微生物生长的影响 1.课堂教学 2.课后阅读 3.实验:微生物大小测 定、计数 理论 4 学时 + 实践 4 学时 6 微生物生 态 课程目标 1、2 1. 理解微生物在自然界的分布情况; 2. 掌握微生物与生物环境之间的关系; 3. 理解各种自然环境中微生物的分布特征。 1 微生物在自然界中的分布 2 微生物与生物环境之间的关系 3 土壤圈及其微生物 1.课堂教学 2.课后阅读 3.实验:土壤细菌测定 理论 2 学时 + 实践 2 学时 7 微生物在 自然界物质 循环中的作 用 课程目标 1 1. 理解微生物在自然界碳元素循环中所起到的作用; 2. 掌握微生物在氮元素循环中起到的作用及与土壤肥力的关系。 3. 融入绿色发展理念,增强学生环保意识和责任感,强化青年学 生在生态中国、美丽中国和健康中国建设中的责任与担当。 1 碳素生物循环 2 氮素生物循环 3 物质循环与土壤肥力 1.课堂教学 2.课后阅读 3.课堂讨论 理论 2 学时

四、课程目标达成的评价方式及评价标准 (一)评价方式及成绩比例 课程成绩包括3个部分,分别为平时成绩、实验成绩、期末考核。具体见下表: 评价方式及比例(%) 课程目标 成绩比例(%) 平时成绩 实验成绩 期末考试 课程目标1 15 20 50 85 课程目标2 5 10 合计 15 25 60 100 具体要求及成绩评定方法如下: 1、平时成绩。成绩包含平时出勤,课堂测验/课后作业2部分。 (1)课堂测验作业:课堂随机出题进行测验,所有测验结果统计赋分:或以课后作业得 分平均分赋分。 (2)平时出勤:采用“只扣分,不加分”的方法计算成绩,无故旷课1次,将在总评成 绩中扣除2分。无故旷课3次者,取消本门课程的考核资格。 2、实验成绩。依据实验报告的撰写、实验结果及其实验结果的分析。具体见评价标准。 3、期末考试。期末考试采取闭卷考试的方式进行。考试成绩占总成绩的60%。期末考试卷面 成绩未达50%者,该门课程成绩作不及格处理。 4、期末考试卷面成绩大于50分者,方可将过程性考核成绩计入总评成绩。未达50分者,直 接以期末考试卷面成绩为总评成绩。 (二)评价标准 1.实验成绩评价标准 评价标准 课程目标 考核依据 中/及格 不及格 5 (90-100分) (75-89分) (60-74分 (0-59分) 实验报告详细 实验报告比较 记录实验操作 详细记录各个 考察学生对实验操作技 流程和方法和 单元实验操作 实验操作流程 课程目标1 结果。实验结果 流程和方法。实 和方法。实验结 验操作流程和 能掌握情况。 方法。实验结果 80% 验结果良好,实 果合格,实验报 优秀,实验报告 写作规范。 验报告写作较 告写作基本规 不合格,实验报 规 告写作不规范 10

10 四、课程目标达成的评价方式及评价标准 (一)评价方式及成绩比例 课程成绩包括 3 个部分,分别为平时成绩、实验成绩、期末考核。具体见下表: 课程目标 评价方式及比例(%) 成绩比例(%) 平时成绩 实验成绩 期末考试 课程目标 1 15 20 50 85 课程目标 2 / 5 10 15 合计 15 25 60 100 具体要求及成绩评定方法如下: 1、 平时成绩。成绩包含平时出勤,课堂测验/课后作业 2 部分。 (1) 课堂测验/作业:课堂随机出题进行测验,所有测验结果统计赋分;或以课后作业得 分平均分赋分。 (2) 平时出勤:采用“只扣分,不加分”的方法计算成绩,无故旷课 1 次,将在总评成 绩中扣除 2 分。无故旷课 3 次者,取消本门课程的考核资格。 2、实验成绩。依据实验报告的撰写、实验结果及其实验结果的分析。具体见评价标准。 3、期末考试。期末考试采取闭卷考试的方式进行。考试成绩占总成绩的 60%。期末考试卷面 成绩未达 50%者,该门课程成绩作不及格处理。 4、期末考试卷面成绩大于 50 分者,方可将过程性考核成绩计入总评成绩。未达 50 分者,直 接以期末考试卷面成绩为总评成绩。 (二)评价标准 1.实验成绩评价标准 课程目标 考核依据 评价标准 权重 优 (%) (90-100 分) 良 (75-89 分) 中/及格 (60-74 分) 不及格 (0-59 分) 课程目标 1 考察学生对实验操作技 能掌握情况。 实验报告详细 记录实验操作 流程和方法和 结果。实验结果 优秀,实验报告 写作规范。 实验报告比较 详细记录各个 单元实验操作 流程和方法。实 验结果良好,实 验报告写作较 规范。 实验报告基本 记录各个单元 实验操作流程 和方法。实验结 果合格,实验报 告写作基本规 范。 实验报告未记 录各个单元实 验操作流程和 方法。实验结果 不合格,实验报 告写作不规范。 80%

用生物 能较好的运用 考赛学生对实验中的问 理的 课程目标2 识对问题进行 本原理和知 结果 20% 的结果进 结果 进行解释 简单轻。 解经。 理解释和讨论。 五、推荐教材和教学参考资源 1 2.石河子大学生命科学学院微生物教研室《微生物学实验指导》 3.李卓棣,胡正嘉主编微生物学(第6版).北京:中国农业出版社,2016 (二)主要参考书及学习资源 1.沈萍,陈向东主编。微生物学实验(第5版),北京:高等教有出版社,2018 2.沈萍,陈向东主编微生物学(第8版).北京:高等教有出版社,2016 六、附表 序号 实验(上机实训)项目名称 实验性质 开出要求 学时 1 显微镜油镜的使用及细菌形态观察 验证性实验 必做 2 细菌的简单染色和革兰氏染色 综合性实验 必做 3 真防形态及微生物南落形态观察 验证性实验 必做 4 培养基的制备与消毒灭菌 验证性实验 必做 5 微生物接种技术 验证性实验 必做 6 微生物大小测定 险证性实验 必做 2 7 微生物显微镜下直接计数 综合性实验 必做 8 上壤微生物的分离纯化及计数 综合性实验 选做 9 温度、紫外线对微生物生长的影响 设计性试验 选做 10 细菌荚膜的染色观紫 设计性试验 选做 大纲修订人签字:张慧莉 修订日期:2022年10月

11 课程目标 2 考察学生对实验中的问 题和实验结果的分析和 判断能力。 能运用微生物 学的原理和知 识对问题进行 合理分析,对实 验结果进行合 理解释和讨论。 能较好的运用 微生物学的基 本原理和知识 对问题进行分 析,对实验结果 进行解释。 对实验过程中 出现的问题进 行基本分析,对 实验结果进行 简单解释。 对实验过程中 出现的问题,未 进行分析,未对 实验结果进行 解释。 20% 五、推荐教材和教学参考资源 (一)建议教材 1. 周德庆. 微生物学教程(第 4 版). 北京:高等教育出版社,2020 2. 石河子大学生命科学学院微生物教研室. 《微生物学实验指导》 3. 李阜棣,胡正嘉主编. 微生物学(第 6 版). 北京:中国农业出版社,2016 (二)主要参考书及学习资源 1. 沈萍,陈向东主编. 微生物学实验(第 5 版). 北京:高等教育出版社,2018 2. 沈萍,陈向东主编. 微生物学(第 8 版). 北京:高等教育出版社,2016 六、附表 序号 实验(上机实训)项目名称 实验性质 开出要求 学时 1 显微镜油镜的使用及细菌形态观察 验证性实验 必做 2 2 细菌的简单染色和革兰氏染色 综合性实验 必做 2 3 真菌形态及微生物菌落形态观察 验证性实验 必做 2 4 培养基的制备与消毒灭菌 验证性实验 必做 2 5 微生物接种技术 验证性实验 必做 2 6 微生物大小测定 验证性实验 必做 2 7 微生物显微镜下直接计数 综合性实验 必做 2 8 土壤微生物的分离纯化及计数 综合性实验 选做 2 9 温度、紫外线对微生物生长的影响 设计性试验 选做 2 10 细菌荚膜的染色观察 设计性试验 选做 2 大纲修订人签字:张慧莉 修订日期:2022 年 10 月