山西能源学院教案 授课班级 授课时间 计2学时 课题(章节 6.4外部流动强制对流换热实验关联式、6.5自然对流换热及实验 及内容) 关联式 1.了解工业生产中外掠单管及外掠管束的使用情况,理解圆管外 表面边界层的基本特点及演变 2.了解管外表面局部表面传热系数变化规律: 3.掌握外掠单管实验关联式,明确使用要求和使用范围: 4.掌握外掠管束实验关联式,明确使用要求和使用范围。 教学目的 和要求 5.了解工业生产、日常生活中自然对流换热的应用情况,了解自 然对流换热分类: 6.了解竖直壁表面边界层的基本特点、演变及外表面局部表面传 热系数变化规律: 7.掌握实验关联式的基本形式以及各自的基本参数要求和使用范 围。 管表面边界层的基本特点及演变,外掠单管、管束关联式, 重点 难点 公式应用的注意事项。壁表面边界层的基本特点及演变,关联式 的基本形式,公式应用时注意事项。 教学内容: 1.外部流动分类,生产实际中外掠单管及外掠管束的使用情况, 管外表面边界层的基本特点及演变,圆管外表面局部表面传热系 教学进程 数变化规律,实验关联式的各种型式以及各自的基本参数要求和 (含课堂 使用范围。 教学内容、 教学方法、 2.工业生产、日常生活中自然对流换热的应用情况,壁表面边界 辅助手段等) 层的基本特点及演变,局部表面传热系数变化规律,自然对流换 热分类,实验关联式的各种形式以及各自的基本参数要求和使用 范围。 教学方法:讲授与练习、启发讨论、诱导式、归纳总结法。 作业布置 6-35、6-44

1 山西能源学院教案 授课班级 授课时间 计 2 学时 课题(章节 及内容) 6.4 外部流动强制对流换热实验关联式、6.5 自然对流换热及实验 关联式 教学目的 和要求 1.了解工业生产中外掠单管及外掠管束的使用情况,理解圆管外 表面边界层的基本特点及演变; 2.了解管外表面局部表面传热系数变化规律; 3.掌握外掠单管实验关联式,明确使用要求和使用范围; 4.掌握外掠管束实验关联式,明确使用要求和使用范围。 5.了解工业生产、日常生活中自然对流换热的应用情况,了解自 然对流换热分类; 6.了解竖直壁表面边界层的基本特点、演变及外表面局部表面传 热系数变化规律; 7.掌握实验关联式的基本形式以及各自的基本参数要求和使用范 围。 重 点 难 点 管表面边界层的基本特点及演变,外掠单管、管束关联式, 公式应用的注意事项。壁表面边界层的基本特点及演变,关联式 的基本形式,公式应用时注意事项。 教学进程 (含课堂 教学内容、 教学方法、 辅助手段等) 教学内容: 1.外部流动分类,生产实际中外掠单管及外掠管束的使用情况, 管外表面边界层的基本特点及演变,圆管外表面局部表面传热系 数变化规律,实验关联式的各种型式以及各自的基本参数要求和 使用范围。 2.工业生产、日常生活中自然对流换热的应用情况,壁表面边界 层的基本特点及演变,局部表面传热系数变化规律,自然对流换 热分类,实验关联式的各种形式以及各自的基本参数要求和使用 范围。 教学方法:讲授与练习、启发讨论、诱导式、归纳总结法。 作业布置 6-35、6-44

主要 1.杨世铭陶文铨,《传热学》(第四版),高等教育出版社,2006 参考资料 2.章熙民、任泽霈等,《传热学》,中国建筑工业出版社,2014. 课后自我 在课堂教学中穿插一些生活实例.用力知学知识进行解释.使 总结分析 学生从根本上清楚原因,会提高学生的学习兴趣。 2

2 主 要 参考资料 1.杨世铭 陶文铨,《传热学》(第四版),高等教育出版社,2006. 2.章熙民、任泽霈等,《传热学》,中国建筑工业出版社,2014. 课后自我 总结分析 在课堂教学中穿插一些生活实例.用力知学知识进行解释.使 学生从根本上清楚原因,会提高学生的学习兴趣

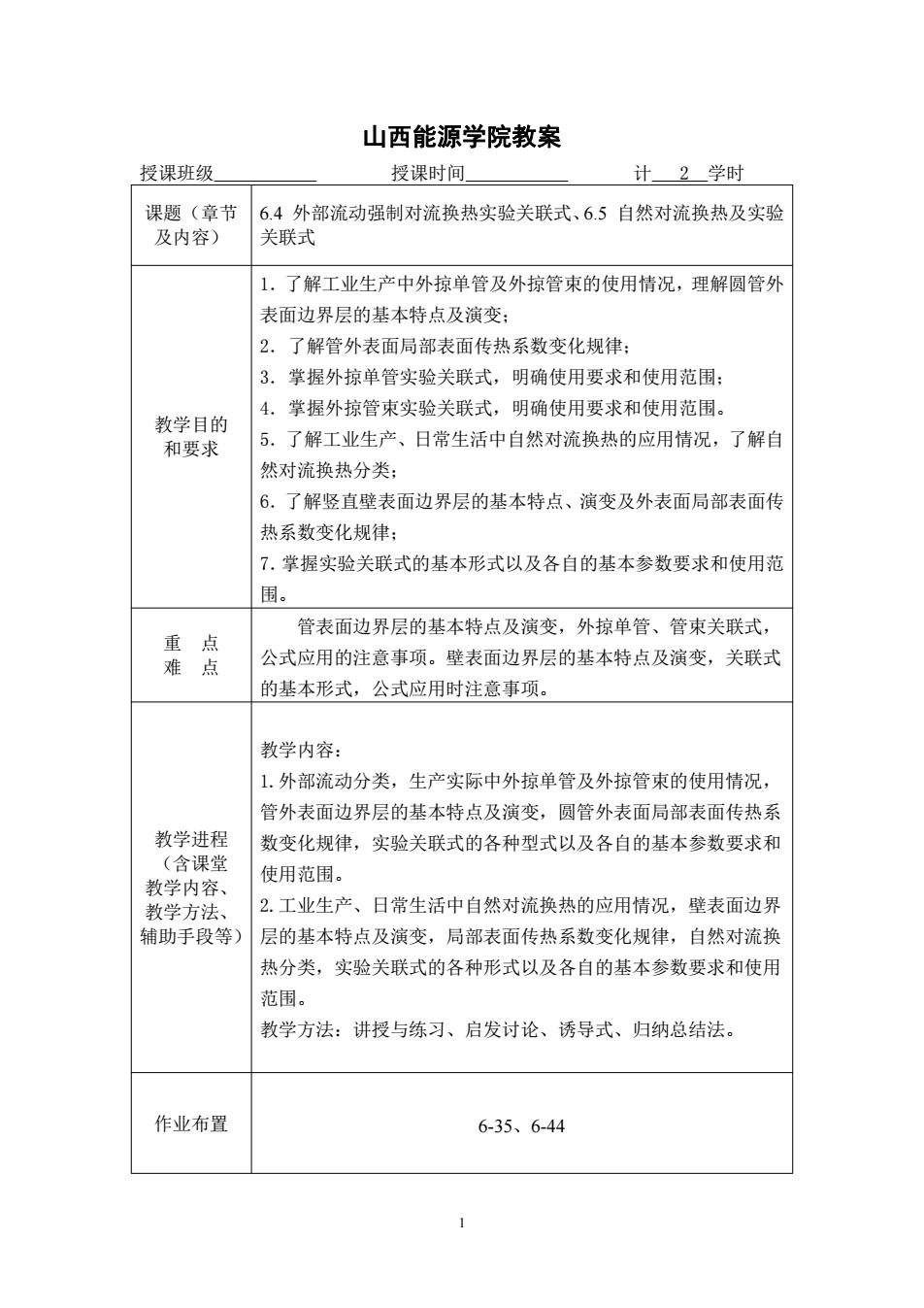

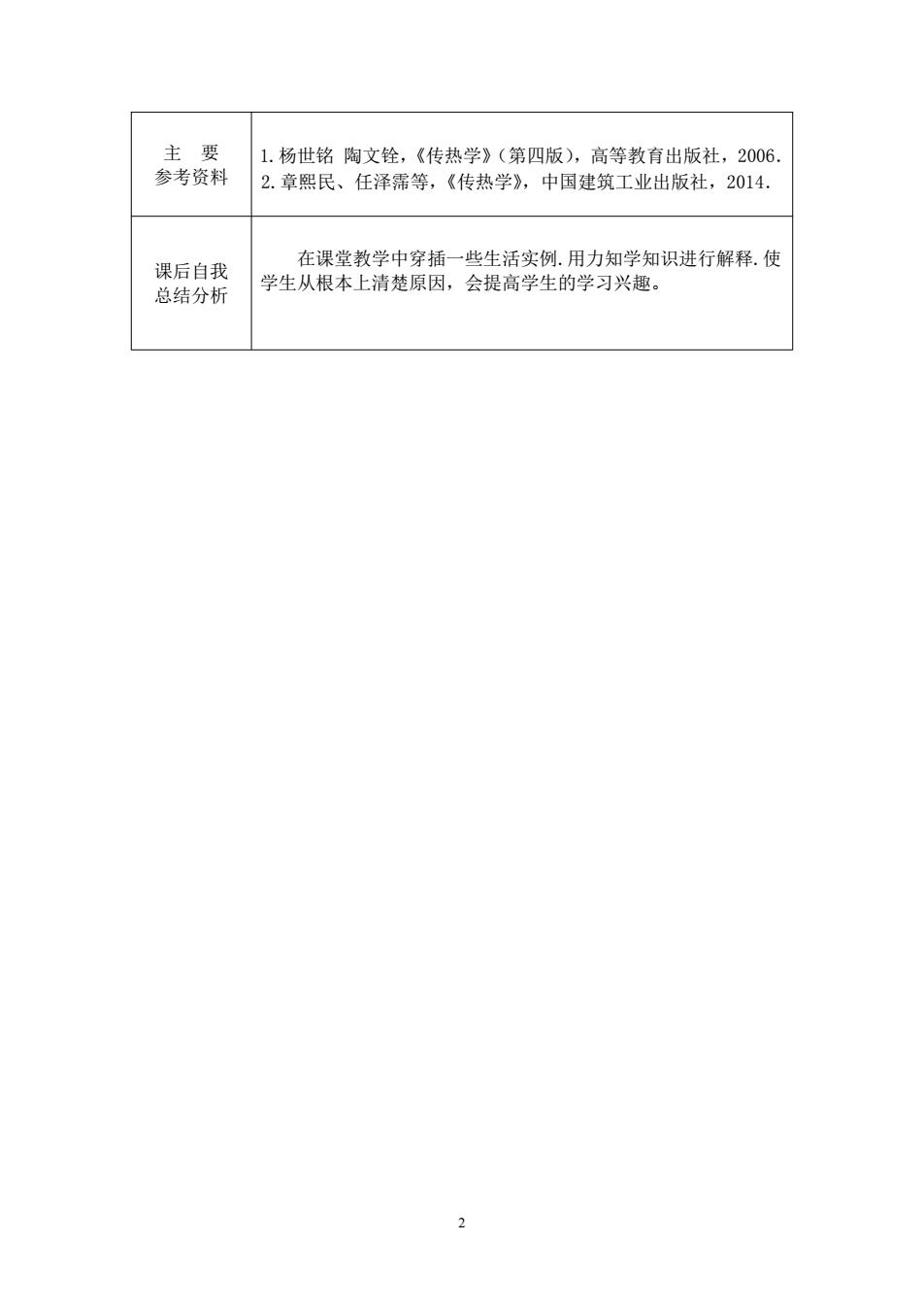

山西能源学院教案 6.4外部流动强制对流换热实验关联式 外部流动:换热壁面上的流动边界层与热边界层能自由发展,不会受到邻近 壁面存在的限制。 一.横掠单管换热实验关联式 横掠单管:流体沿着垂直于管子轴线的方向流过管子表面。 流动具有边界层特征,还会发生绕流脱体。 边界层 边界层 (au/ay)yo= 前止点 迹区 (a) (6) 图521横掠单根圆管流动的情形 边界层的成长和脱体决定了外掠圆管换热的特征。 800 700“ 600 50 1700 14 300 101 /(●) 图5-22横掉四管局解 换热系数的化 虽然局部表面传热系数变化比较复杂,但从平均表面换热系数看,渐变规律 性很明显。 lg Re 图5-23空气横掠圆管换热的实验结果0 3

3 山西能源学院教案 6.4 外部流动强制对流换热实验关联式 外部流动:换热壁面上的流动边界层与热边界层能自由发展,不会受到邻近 壁面存在的限制。 一. 横掠单管换热实验关联式 横掠单管:流体沿着垂直于管子轴线的方向流过管子表面。 流动具有边界层特征,还会发生绕流脱体。 边界层的成长和脱体决定了外掠圆管换热的特征。 虽然局部表面传热系数变化比较复杂,但从平均表面换热系数看,渐变规律 性很明显

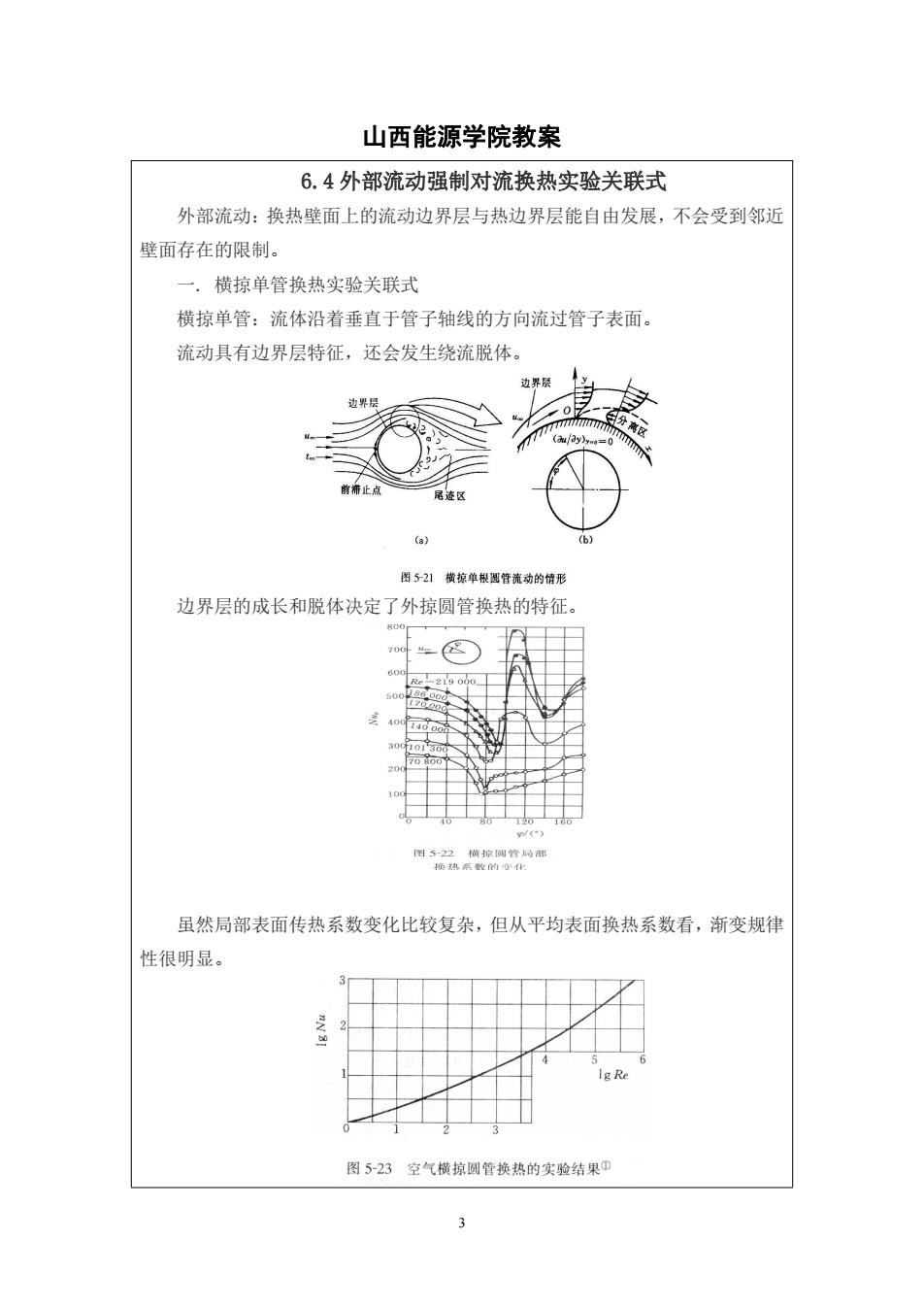

二.横掠管束换热实验关联式 外掠管束在换热器中最为常见。 通常管子有叉排和顺排两种排列方式。叉排换热强、阻力损失大并难于清洗。 函欲函 十 ⊕⊕⊕ 盈盈函的寸 函函函 ⊕⊕⊕1 函函的的1 Φ⊙⊕1 爱函函 ΦΦΦi ↑↓ (》又排 (b》顺排 图524叉排与顺排管束 影响管束换热的因素除R、Pr数外,还有:叉排或顺排:管间距:管束排数。 后排管受前排管尾流的扰动作用对平均表面传热系数的影响直到10排以上 的管子才能消失。 这种情况下,先给出不考虑排数影响的关联式,再采用管束排数的因素作为 修正系数。 表5y流体横掠煦形赏束平均表血传 热系数计算关联式(≥16排) 关联式 适用Re数范围 Nur=0.9Re4Pr(Prdpr)2s 1~102 (5-75a) Nu=0.52Rep(PrdPr)s 10-103 (5-75b) Nu=0.27Reg-3Pr(PrdPr).25 103-2×105 (5-75c) Nu0.033RePr?(Prd Pr).25 2×105-2×10 (5-75d) 表510流体横掠叉排管束平均表面传热 系数计算关联式(≥16排) 关联式 适用Re数范围 Nur=1.04RePr(Prdpr)o2s 1-5×102 (5-76a) Nur=0.71RePr(PrdPr)o25 5×102-103 (5-76) -0s(告)》”R9nmBa,2 103-2×10 (5-76c) =0.40Re9p,9(P-dH02s,4>2 103一2×10 (5-76d) 04=0.031(A)2 epr(PrdPr)0.25 2×105-2×105 (5-76e) 表5-11 茹卡乌斯卡斯公式的管排修正系数e元 总排数 1 2 345 678910 1112 13 1415 排, .7000.8000.8650.9100.9280.9420.9540.9650.9720.9780.9830.9870.9900.9920.994 Re>10 叉排 102<Re 0.8320.8740.9140.9390.9550.9630.9700.9760.9800.9840.9870.9900.9930.9960.999 10 Re>10 0.6190.7580.8400.8970.9230.9420.9540.9650.9710.9770.9820.98%0.9900.9940.997 4

4 二. 横掠管束换热实验关联式 外掠管束在换热器中最为常见。 通常管子有叉排和顺排两种排列方式。叉排换热强、阻力损失大并难于清洗。 影响管束换热的因素除Re、Pr数外,还有:叉排或顺排;管间距;管束排数。 后排管受前排管尾流的扰动作用对平均表面传热系数的影响直到 10 排以上 的管子才能消失。 这种情况下,先给出不考虑排数影响的关联式,再采用管束排数的因素作为 修正系数

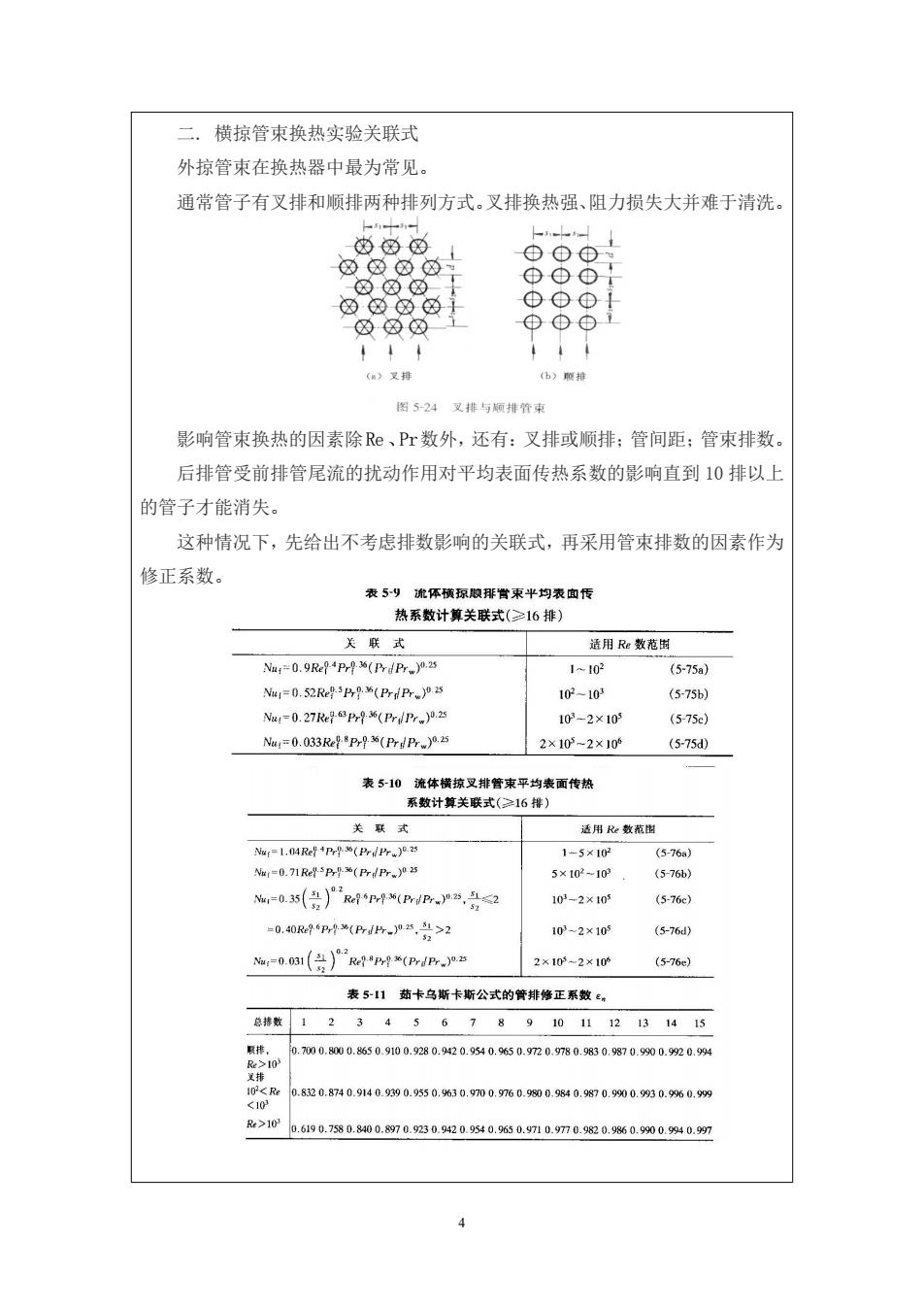

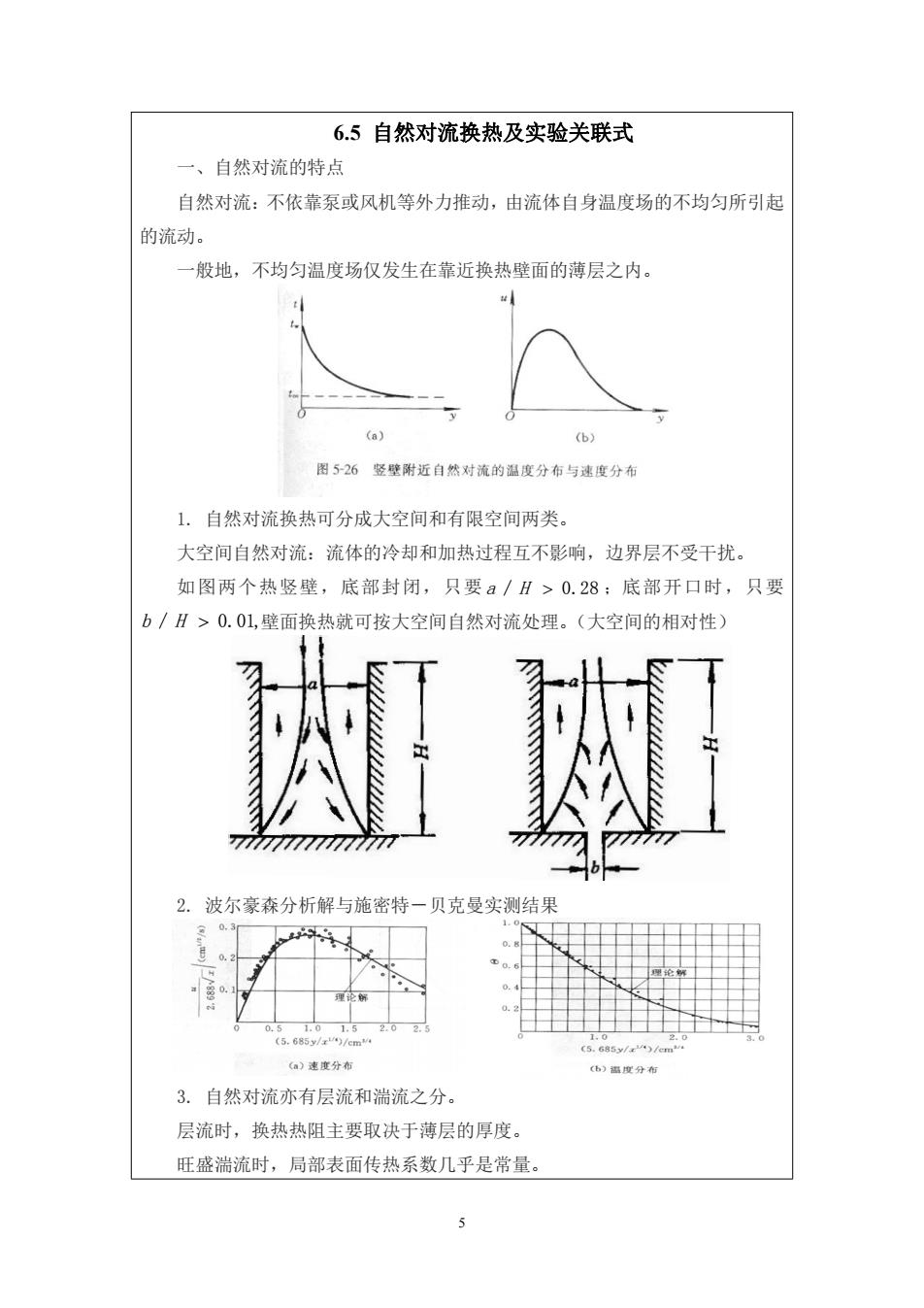

6.5自然对流换热及实验关联式 一、自然对流的特点 自然对流:不依靠泵或风机等外力推动,由流体自身温度场的不均匀所引起 的流动。 一般地,不均匀温度场仅发生在靠近换热壁面的薄层之内。 (a) (6) 图526竖壁附近自然对流的温度分布与速度分布 1.自然对流换热可分成大空间和有限空间两类。 大空间自然对流:流体的冷却和加热过程互不影响,边界层不受干扰。 如图两个热竖壁,底部封闭,只要a/H>0.28:底部开口时,只要 b/H>0.01,壁面换热就可按大空间自然对流处理。(大空间的相对性) 过 2.波尔豪森分析解与施密特一贝克曼实测结果 1. 0. 1.5 2.0 2 1.0 (5.885y/x)/cm4 C5.685y/x)/em (a)速度分布 (6)温度分布 3.自然对流亦有层流和湍流之分。 层流时,换热热阻主要取决于薄层的厚度。 旺盛湍流时,局部表面传热系数几乎是常量

5 6.5 自然对流换热及实验关联式 一、自然对流的特点 自然对流:不依靠泵或风机等外力推动,由流体自身温度场的不均匀所引起 的流动。 一般地,不均匀温度场仅发生在靠近换热壁面的薄层之内。 1. 自然对流换热可分成大空间和有限空间两类。 大空间自然对流:流体的冷却和加热过程互不影响,边界层不受干扰。 如图两个热竖壁,底部封闭,只要 a / H 0.28 ;底部开口时,只要 b / H 0.01,壁面换热就可按大空间自然对流处理。(大空间的相对性) 2. 波尔豪森分析解与施密特-贝克曼实测结果 3. 自然对流亦有层流和湍流之分。 层流时,换热热阻主要取决于薄层的厚度。 旺盛湍流时,局部表面传热系数几乎是常量