1.1.2 areolae, puncta, pore 1.1.3 raphe:central nodule, polar nodule, stauros 1.1.4 canal-raphe 1.1.5 intercalary band 1.1.6 processes on the cell surface: process, spine, hairs, membranaceous, gelatinous process 1.1.7 cell inclusion:nucleus, chromatoplasts

1.1.2 areolae, puncta, pore 1.1.3 raphe:central nodule, polar nodule, stauros 1.1.4 canal-raphe 1.1.5 intercalary band 1.1.6 processes on the cell surface: process, spine, hairs, membranaceous, gelatinous process 1.1.7 cell inclusion:nucleus, chromatoplasts

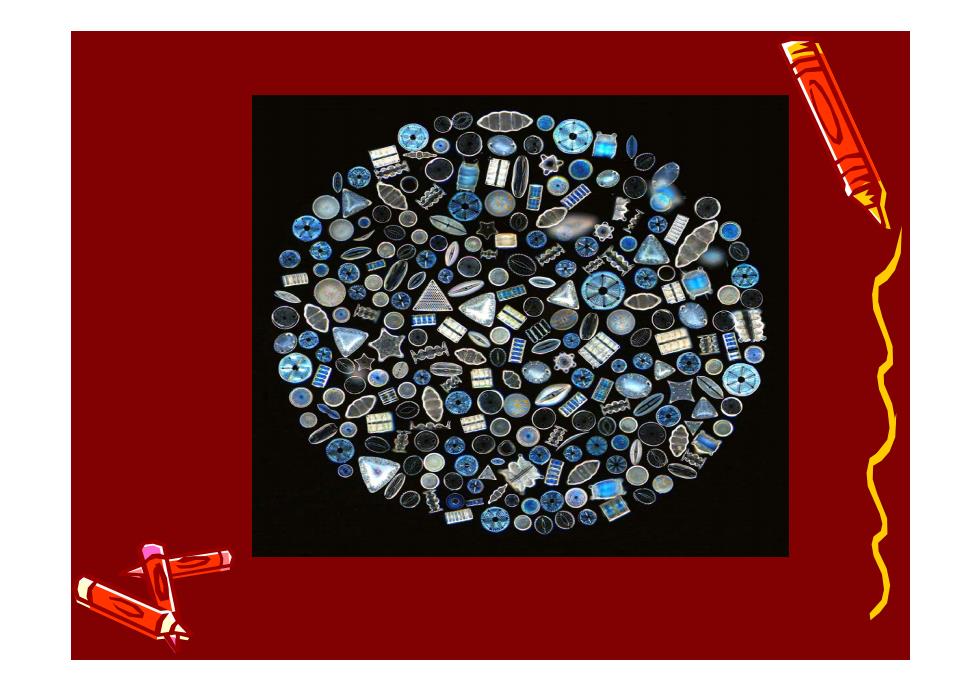

1.2 Classification 一、分类系统的建立与发展 1、硅藻的分类依据: a)按地质史上出现的早晚 b)形态上的相似性 c)特征的产生缘由 2 、硅藻系统分类的主要研究过程 a )1824 ~1871年,为硅藻分类的草创时期 b )1872 ~1976年是近代硅藻分类的奠基时期

1.2 Classification 一、分类系统的建立与发展 1、硅藻的分类依据: a)按地质史上出现的早晚 b)形态上的相似性 c)特征的产生缘由 2 、硅藻系统分类的主要研究过程 a )1824 ~1871年,为硅藻分类的草创时期 b )1872 ~1976年是近代硅藻分类的奠基时期

1872,美国藻类学家H.L.Smith,根据硅藻的形态和行 为,将其划分成三大类: 一是不能行动的硅藻 二是能动壳缝在中线上的硅藻 三是能动壳缝在壳缘的硅藻 1896,德国学者F.Schiitt把上述三类合并为二类: 即现在的中心硅藻纲和羽纹硅藻纲。 1974,英国学者Hendey提出一系列硅藻的科名,并指 出系统方面,尚未接近自然分类。 1978~1990年, 金德祥教授多次在国际藻类学术会上宣读有关硅藻系统 分类的研究论文,得到同行专家的认可和赞誉

1872,美国藻类学家H.L.Smith,根据硅藻的形态和行 为,将其划分成三大类: 一是不能行动的硅藻 二是能动壳缝在中线上的硅藻 三是能动壳缝在壳缘的硅藻 1896,德国学者F.Schiitt把上述三类合并为二类: 即现在的中心硅藻纲和羽纹硅藻纲。 1974,英国学者Hendey提出一系列硅藻的科名,并指 出系统方面,尚未接近自然分类。 1978~1990年, 金德祥教授多次在国际藻类学术会上宣读有关硅藻系统 分类的研究论文,得到同行专家的认可和赞誉

金德祥学术观点:中心硅藻比羽纹硅藻原始 长形、无壳缝(退化的结果) ^ 长形、部分壳缝消失 ^ 长形、能行动有壳缝的硅藻 ^ 圆形、能行动有壳缝的硅藻(羽纹硅藻初始类型) ^ 圆形、不能行动的硅藻(中心硅藻 )

金德祥学术观点:中心硅藻比羽纹硅藻原始 长形、无壳缝(退化的结果) ^ 长形、部分壳缝消失 ^ 长形、能行动有壳缝的硅藻 ^ 圆形、能行动有壳缝的硅藻(羽纹硅藻初始类型) ^ 圆形、不能行动的硅藻(中心硅藻 )