第5章工程可持续发展典型案例 5.1长江三峡水利枢纽工程 长江三峡水利枢纽工程(以下简称:三峡工程)是中华民族的百年梦想,源自于人类在自 然界和人类自身社会中的生存和发展的实践。20世纪初,中国革命先驱孙中山先生在1919年 的《建国大纲》中首次提出了建设三峡工程的设想:在长江宜昌以上三峡河段“以闸堰其 水,使舟得以溯流以行,而又可资其水力.”。此后,几代中国人进行了70多年勘测、试验、 规划、论证、设计工作,1992年全国人大通过了国务院关于兴建长江三峡工程的决议。三峡 工程的兴建实现了中华民族根治长江水患的梦想。巨大的综合效益造福国计民生,促进长江流 域经济、社会、资源与环境协调、可持续发展,推动中国经济腾飞。 三峡工程是人类在自然界中的一项伟大行为,其目的是为了改善中华民族生存和可持续发 展的未来。三峡工程是自然和人类社会巨系统中的一个复杂系统工程,它涉及长江和长江流域 的自然生态、人文环境、政治、经济以及工程本身的建设技术和基础科学的复杂问题。工程建 设实施过程中,必须运用系统工程控制论的方法实行有机的、整体的目标管理,才能实现预期 的目标。 5.1.1三峡工程及其效益 三峡工程具有防洪、发电、航运等巨大的经济和社会效益,是开发和治理长江的关键性骨 干工程。三峡工程采用“一级开发、一次建成、分期蓄水、连续移民”方案,总工期17年, 从1993年至2009年分三阶段施工。三峡工程1993年开始实施,1994年12月正式开工,2003 年6月水库蓄水高程135m,开始发挥初期综合效益。2006年10月三峡水库实现初期蓄水156m 高程,左岸电站14台共980万千瓦机组投产发电,船闸年通航运量达到建坝前的三倍,大坝 挡水发挥初期防洪效益。 三峡工程枢纽主要建筑物由大坝、电站厂房和通航建筑物三大部分组成。大坝为混凝土重 力坝,坝轴线全长2309.5m,最大坝高最大坝高181m。枢纽设计洪水标准为千年一遇的流量 98800ms,枢纽最大泄洪能力可达12.06万m3/s,可排泄历史上尚未出现但未来可能出现的最 大洪水。 三峡工程的目标是防洪、发电和航运等三方面。首先,三峡水库总库容393亿m,防洪 库容221.5亿m3,可将荆江河段的防洪标准从现在的约十年一遇提高至百年一遇,保护汉江平 原1500万人口和150万公顷耕地免受洪水威胁。如果遭遇千年一遇或更大洪水,可与荆江分 洪等分蓄洪工程运用配合,防止荆江河段两岸发生干堤溃决的毁灭灾害。其次,三峡大坝充分 开发水能资源,利用巨大势能水体,建成世界上最大的水电站。水电是无污染、绿色可再生能 源。大力发展水电是解决经济社会可持续发展问题的有效途径,对优化能源结构、保证能源供 应、促进节能减排与低碳经济意义重大。水电具有调峰节能、储能节能等特性,是能源可持续 发展的重要基础。三峡电站安装26台单机容量70万kW的水轮机组,总装机容量1820万kW, 年平均发电量847亿kWh。第三,三峡水库形成后,长江水深增加、水面变宽,可改善长江 1

1 第 5 章 工程可持续发展典型案例 5.1 长江三峡水利枢纽工程 长江三峡水利枢纽工程(以下简称:三峡工程)是中华民族的百年梦想,源自于人类在自 然界和人类自身社会中的生存和发展的实践。20 世纪初,中国革命先驱孙中山先生在 1919 年 的《建国大纲》中首次提出了建设三峡工程的设想:在长江宜昌以上三峡河段“…...以闸堰其 水,使舟得以溯流以行,而又可资其水力……”。此后,几代中国人进行了 70 多年勘测、试验、 规划、论证、设计工作,1992 年全国人大通过了国务院关于兴建长江三峡工程的决议。三峡 工程的兴建实现了中华民族根治长江水患的梦想。巨大的综合效益造福国计民生,促进长江流 域经济、社会、资源与环境协调、可持续发展,推动中国经济腾飞。 三峡工程是人类在自然界中的一项伟大行为,其目的是为了改善中华民族生存和可持续发 展的未来。三峡工程是自然和人类社会巨系统中的一个复杂系统工程,它涉及长江和长江流域 的自然生态、人文环境、政治、经济以及工程本身的建设技术和基础科学的复杂问题。工程建 设实施过程中,必须运用系统工程控制论的方法实行有机的、整体的目标管理,才能实现预期 的目标。 5.1.1 三峡工程及其效益 三峡工程具有防洪、发电、航运等巨大的经济和社会效益,是开发和治理长江的关键性骨 干工程。三峡工程采用“一级开发、一次建成、分期蓄水、连续移民”方案,总工期 17 年, 从 1993 年至 2009 年分三阶段施工。三峡工程 1993 年开始实施,1994 年 12 月正式开工,2003 年 6 月水库蓄水高程 135m,开始发挥初期综合效益。2006 年 10 月三峡水库实现初期蓄水 156m 高程,左岸电站 14 台共 980 万千瓦机组投产发电,船闸年通航运量达到建坝前的三倍,大坝 挡水发挥初期防洪效益。 三峡工程枢纽主要建筑物由大坝、电站厂房和通航建筑物三大部分组成。大坝为混凝土重 力坝,坝轴线全长 2309.5m,最大坝高最大坝高 181m。枢纽设计洪水标准为千年一遇的流量 98800m³/s,枢纽最大泄洪能力可达 12.06 万 m³/s,可排泄历史上尚未出现但未来可能出现的最 大洪水。 三峡工程的目标是防洪、发电和航运等三方面。首先,三峡水库总库容 393 亿 m³,防洪 库容 221.5 亿 m³,可将荆江河段的防洪标准从现在的约十年一遇提高至百年一遇,保护汉江平 原 1500 万人口和 150 万公顷耕地免受洪水威胁。如果遭遇千年一遇或更大洪水,可与荆江分 洪等分蓄洪工程运用配合,防止荆江河段两岸发生干堤溃决的毁灭灾害。其次,三峡大坝充分 开发水能资源,利用巨大势能水体,建成世界上最大的水电站。水电是无污染、绿色可再生能 源。大力发展水电是解决经济社会可持续发展问题的有效途径,对优化能源结构、保证能源供 应、促进节能减排与低碳经济意义重大。水电具有调峰节能、储能节能等特性,是能源可持续 发展的重要基础。三峡电站安装 26 台单机容量 70 万 kW 的水轮机组,总装机容量 l820 万 kW, 年平均发电量 847 亿 kW·h。第三,三峡水库形成后,长江水深增加、水面变宽,可改善长江

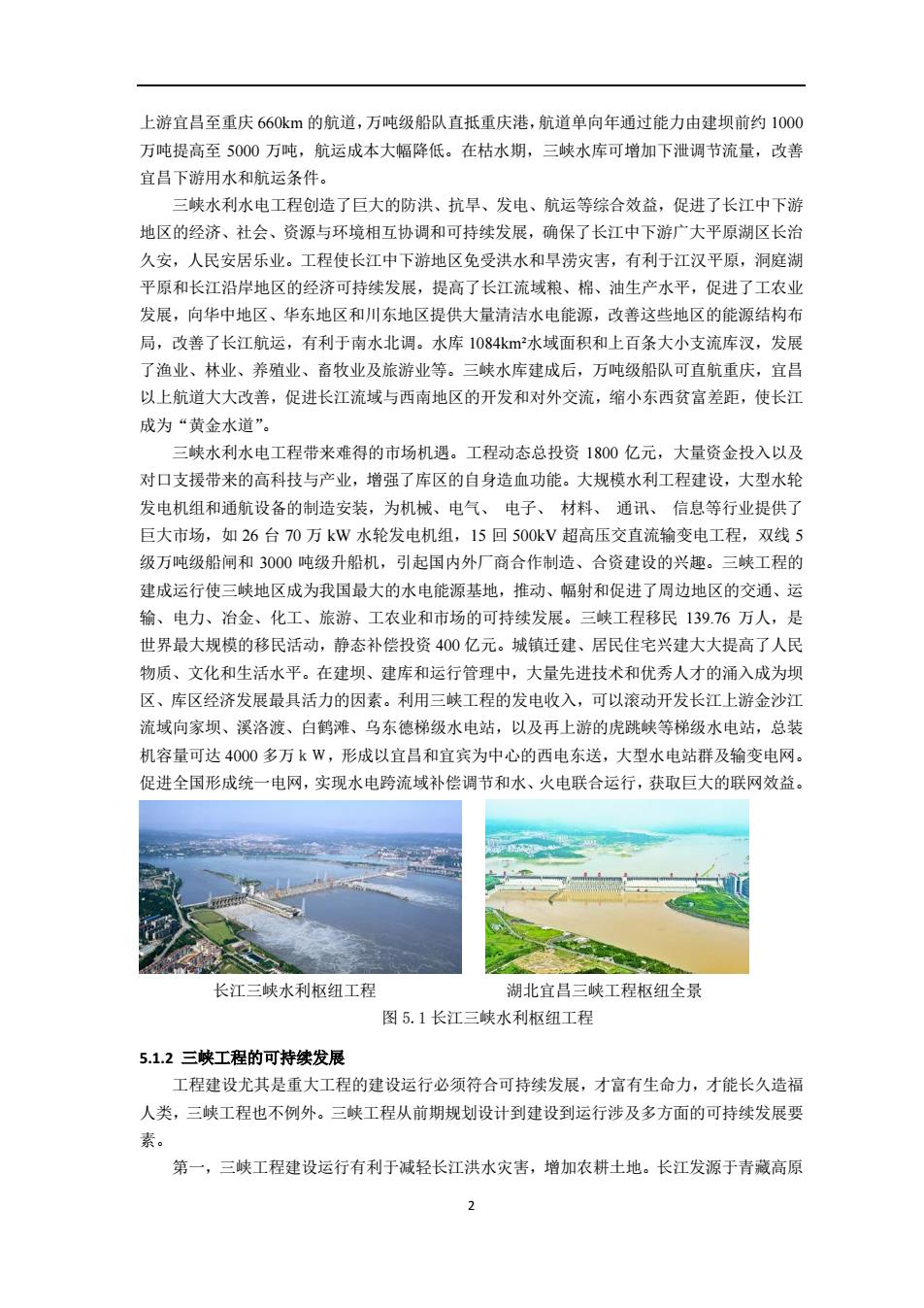

上游宜昌至重庆660km的航道,万吨级船队直抵重庆港,航道单向年通过能力由建坝前约1000 万吨提高至50O0万吨,航运成本大幅降低。在枯水期,三峡水库可增加下泄调节流量,改善 宜昌下游用水和航运条件。 三峡水利水电工程创造了巨大的防洪、抗旱、发电、航运等综合效益,促进了长江中下游 地区的经济、社会、资源与环境相互协调和可持续发展,确保了长江中下游广大平原湖区长治 久安,人民安居乐业。工程使长江中下游地区免受洪水和旱涝灾害,有利于江汉平原,洞庭湖 平原和长江沿岸地区的经济可持续发展,提高了长江流域粮、棉、油生产水平,促进了工农业 发展,向华中地区、华东地区和川东地区提供大量清洁水电能源,改善这些地区的能源结构布 局,改善了长江航运,有利于南水北调。水库1084km水域面积和上百条大小支流库汉,发展 了渔业、林业、养殖业、畜牧业及旅游业等。三峡水库建成后,万吨级船队可直航重庆,宜昌 以上航道大大改善,促进长江流域与西南地区的开发和对外交流,缩小东西贫富差距,使长江 成为“黄金水道”。 三峡水利水电工程带来难得的市场机遇。工程动态总投资1800亿元,大量资金投入以及 对口支援带来的高科技与产业,增强了库区的自身造血功能。大规模水利工程建设,大型水轮 发电机组和通航设备的制造安装,为机械、电气、电子、材料、通讯、信息等行业提供了 巨大市场,如26台70万kW水轮发电机组,15回500V超高压交直流输变电工程,双线5 级万吨级船闸和3000吨级升船机,引起国内外厂商合作制造、合资建设的兴趣。三峡工程的 建成运行使三峡地区成为我国最大的水电能源基地,推动、幅射和促进了周边地区的交通、运 输、电力、治金、化工、旅游、工农业和市场的可持续发展。三峡工程移民139.76万人,是 世界最大规模的移民活动,静态补偿投资400亿元。城镇迁建、居民住宅兴建大大提高了人民 物质、文化和生活水平。在建坝、建库和运行管理中,大量先进技术和优秀人才的涌入成为坝 区、库区经济发展最具活力的因素。利用三峡工程的发电收入,可以滚动开发长江上游金沙江 流域向家坝、溪洛渡、白鹤滩、乌东德梯级水电站,以及再上游的虎跳峡等梯级水电站,总装 机容量可达4000多万kW,形成以宜昌和宜宾为中心的西电东送,大型水电站群及输变电网。 促进全国形成统一电网,实现水电跨流域补偿调节和水、火电联合运行,获取巨大的联网效益。 长江三峡水利枢纽工程 湖北宜昌三峡工程枢纽全景 图5.1长江三峡水利枢纽工程 5.1.2三峡工程的可持续发展 工程建设尤其是重大工程的建设运行必须符合可持续发展,才富有生命力,才能长久造福 人类,三峡工程也不例外。三峡工程从前期规划设计到建设到运行涉及多方面的可持续发展要 素。 第一,三峡工程建设运行有利于减轻长江洪水灾害,增加农耕土地。长江发源于青藏高原 2

2 上游宜昌至重庆 660km 的航道,万吨级船队直抵重庆港,航道单向年通过能力由建坝前约 1000 万吨提高至 5000 万吨,航运成本大幅降低。在枯水期,三峡水库可增加下泄调节流量,改善 宜昌下游用水和航运条件。 三峡水利水电工程创造了巨大的防洪、抗旱、发电、航运等综合效益,促进了长江中下游 地区的经济、社会、资源与环境相互协调和可持续发展,确保了长江中下游广大平原湖区长治 久安,人民安居乐业。工程使长江中下游地区免受洪水和旱涝灾害,有利于江汉平原,洞庭湖 平原和长江沿岸地区的经济可持续发展,提高了长江流域粮、棉、油生产水平,促进了工农业 发展,向华中地区、华东地区和川东地区提供大量清洁水电能源,改善这些地区的能源结构布 局,改善了长江航运,有利于南水北调。水库 1084km²水域面积和上百条大小支流库汊,发展 了渔业、林业、养殖业、畜牧业及旅游业等。三峡水库建成后,万吨级船队可直航重庆,宜昌 以上航道大大改善,促进长江流域与西南地区的开发和对外交流,缩小东西贫富差距,使长江 成为“黄金水道”。 三峡水利水电工程带来难得的市场机遇。工程动态总投资 1800 亿元,大量资金投入以及 对口支援带来的高科技与产业,增强了库区的自身造血功能。大规模水利工程建设,大型水轮 发电机组和通航设备的制造安装,为机械、电气、 电子、 材料、 通讯、 信息等行业提供了 巨大市场,如 26 台 70 万 kW 水轮发电机组,15 回 500kV 超高压交直流输变电工程,双线 5 级万吨级船闸和 3000 吨级升船机,引起国内外厂商合作制造、合资建设的兴趣。三峡工程的 建成运行使三峡地区成为我国最大的水电能源基地,推动、幅射和促进了周边地区的交通、运 输、电力、冶金、化工、旅游、工农业和市场的可持续发展。三峡工程移民 139.76 万人,是 世界最大规模的移民活动,静态补偿投资 400 亿元。城镇迁建、居民住宅兴建大大提高了人民 物质、文化和生活水平。在建坝、建库和运行管理中,大量先进技术和优秀人才的涌入成为坝 区、库区经济发展最具活力的因素。利用三峡工程的发电收入,可以滚动开发长江上游金沙江 流域向家坝、溪洛渡、白鹤滩、乌东德梯级水电站,以及再上游的虎跳峡等梯级水电站,总装 机容量可达 4000 多万kW,形成以宜昌和宜宾为中心的西电东送,大型水电站群及输变电网。 促进全国形成统一电网,实现水电跨流域补偿调节和水、火电联合运行,获取巨大的联网效益。 长江三峡水利枢纽工程 湖北宜昌三峡工程枢纽全景 图 5.1 长江三峡水利枢纽工程 5.1.2 三峡工程的可持续发展 工程建设尤其是重大工程的建设运行必须符合可持续发展,才富有生命力,才能长久造福 人类,三峡工程也不例外。三峡工程从前期规划设计到建设到运行涉及多方面的可持续发展要 素。 第一,三峡工程建设运行有利于减轻长江洪水灾害,增加农耕土地。长江发源于青藏高原

唐古拉山主峰格拉丹东雪山的西南侧,全长6300多公里,自西向东穿越了三个地理台阶:高 原山地、丘陵盆地和平原湖泊,总流域面积约180万平方公里,约占中国国土面积的18.75%。 前两个台阶占流域面积的84.7%,平原湖泊阶地只占15.3%。从源头到入海口的总落差达 5400m。长江由于泥沙淤积于中下游,造就了广袤而肥沃的平原,同时抬高了河床,致使中下 游河道行洪能力不足,造成洪水泛滥,带来自然灾害。治理长江水害自古以来是中华民族的期 望,中华民族在长期与洪水做斗争的过程中积累了丰富的经验,不断认识了洪水的规律和本质, 筑堤挡住洪水,筑坝形成水库调蓄洪水,利用低注地分蓄洪水等。在万里长江上,逐步形成了 建立完整的防洪综合体系的长江防洪对策,停止盲目砍伐森林、保护植被、提高陆地涵水能力、 减少泥沙入江、加固已有的江堤、提高抵御洪水能力、利用低洼地建设分蓄洪区作为超限洪量 的临时储蓄地、在上游干支流修建水库,以拦蓄洪水、削减下游的洪峰流量等。 长江流域洪水主要由暴雨形成。上游洪水与中下游洪水遭遇是中下游洪水的主要来源,控 制长江上游洪水对中下游防洪至关重要。一般,流域各河流的洪峰互相错开,且中下游干流可 顺序承泄中下游支流和上游干支流的洪水,不致造成大的洪灾。但若气象异常,上游洪水提前 或中下游洪水延后,长江上游洪水与中下游洪水遭遇,就会形成流域大洪水或特大洪水,1931 年、1954年、1998年长江流域洪水就属于这种情况。还有一些年份,长江上游干支流洪水相 互遭遇或中下游支流发生强度特别大的集中暴雨也会形成区域性大洪水,1935年、1981年、 1991年洪水即为此类。 三峡工程是长江最重要的防洪措施,是长江防洪综合体系中的关键工程措施。从地理位置 看,三峡工程位于长江上游与中下游交界处,三峡对长江上游洪水的控制作用是上游干支流水 库不能替代的。三峡工程防洪能力通过调节上游洪水体现。三峡水库控制调节长江上游洪水, 是减轻中下游洪水威胁、防止长江特大洪水发生毁灭性灾害最有效的措施,在长江防洪中处于 关键骨干地位。根据长江中下游防洪规划,三峡水库在汛前降至145米水位,预留防洪库容 221.5亿立方米,以满足防洪需要。三峡工程在长江防洪中的主要作用包括四个方面。第一, 提高荆江河段防洪标准,遇较大洪水通过三峡调蓄,可不用荆江分洪区而使洪水安全通过荆江 河段,减少荆江两岸洲滩民垸和松澧洪道附近民垸的洪水淹没概率。第二,在遭遇特大洪水时 避免荆江河段发生毁灭性灾害,为保障荆江河段两岸堤防安全提供条件,避免堤防漫溃或决口 造成江汉平原和洞庭湖区大量人口伤亡的毁灭性灾害。第三,减轻洞庭湖的洪水威胁,减少城 陵肌附近地区分蓄洪量,同时减少湖内泥沙淤积。三峡工程除了提高荆江河段防洪标准外,还 有55.6亿立方米的库容兼顾城陵矶地区防洪,通过控制长江上游洪水来量,减少进入荆江河 段的洪峰流量和分流入洞庭湖区的水沙,减轻城陵矶附近地区和洞庭湖湖区洪水的威胁、减少 分蓄洪量,减缓湖泊的淤积速度。第四,提高武汉市抗御洪水的能力。三峡工程有效控制长江 上游洪水,也减轻了洪水对武汉市的威胁。经过调洪科学计算和系统性综合比较选择,三峡水 库正常蓄水位确定为175m,总库容393亿立方米,其中221.5亿立方米用于防洪滞洪,即对 下游荆江大堤抵御洪水能力,从十年一遇提升至百年一遇,直接保护耕地150万公顷、人口 1500万。三峡水库淹没上游部分土地,而保护下游土地,得与失究竞如何,值得深思。洪水 灾害的本质是人与水争夺陆地面积的矛盾,我们必须给水留有一定的陆地,做出必要的让步, 保护肥沃的平原,让出劣质的贫瘠的山谷土地,以换取人类生存安全。长江三峡工程水库以淹 没638平方公里峡谷土地(其中,耕地35.7万亩,即238平方公里)和搬迁逾百万居民为代

3 唐古拉山主峰格拉丹东雪山的西南侧,全长 6300 多公里,自西向东穿越了三个地理台阶:高 原山地、丘陵盆地和平原湖泊,总流域面积约 180 万平方公里,约占中国国土面积的 18.75%。 前两个台阶占流域面积的 84.7%,平原湖泊阶地只占 15.3%。从源头到入海口的总落差达 5400m。长江由于泥沙淤积于中下游,造就了广袤而肥沃的平原,同时抬高了河床,致使中下 游河道行洪能力不足,造成洪水泛滥,带来自然灾害。治理长江水害自古以来是中华民族的期 望,中华民族在长期与洪水做斗争的过程中积累了丰富的经验,不断认识了洪水的规律和本质, 筑堤挡住洪水,筑坝形成水库调蓄洪水,利用低洼地分蓄洪水等。在万里长江上,逐步形成了 建立完整的防洪综合体系的长江防洪对策,停止盲目砍伐森林、保护植被、提高陆地涵水能力、 减少泥沙入江、加固已有的江堤、提高抵御洪水能力、利用低洼地建设分蓄洪区作为超限洪量 的临时储蓄地、在上游干支流修建水库,以拦蓄洪水、削减下游的洪峰流量等。 长江流域洪水主要由暴雨形成。上游洪水与中下游洪水遭遇是中下游洪水的主要来源,控 制长江上游洪水对中下游防洪至关重要。一般,流域各河流的洪峰互相错开,且中下游干流可 顺序承泄中下游支流和上游干支流的洪水,不致造成大的洪灾。但若气象异常,上游洪水提前 或中下游洪水延后,长江上游洪水与中下游洪水遭遇,就会形成流域大洪水或特大洪水,1931 年、1954 年、1998 年长江流域洪水就属于这种情况。还有一些年份,长江上游干支流洪水相 互遭遇或中下游支流发生强度特别大的集中暴雨也会形成区域性大洪水,1935 年、1981 年、 1991 年洪水即为此类。 三峡工程是长江最重要的防洪措施,是长江防洪综合体系中的关键工程措施。从地理位置 看,三峡工程位于长江上游与中下游交界处,三峡对长江上游洪水的控制作用是上游干支流水 库不能替代的。三峡工程防洪能力通过调节上游洪水体现。三峡水库控制调节长江上游洪水, 是减轻中下游洪水威胁、防止长江特大洪水发生毁灭性灾害最有效的措施,在长江防洪中处于 关键骨干地位。根据长江中下游防洪规划,三峡水库在汛前降至 145 米水位,预留防洪库容 221.5 亿立方米,以满足防洪需要。三峡工程在长江防洪中的主要作用包括四个方面。第一, 提高荆江河段防洪标准,遇较大洪水通过三峡调蓄,可不用荆江分洪区而使洪水安全通过荆江 河段,减少荆江两岸洲滩民垸和松澧洪道附近民垸的洪水淹没概率。第二,在遭遇特大洪水时 避免荆江河段发生毁灭性灾害,为保障荆江河段两岸堤防安全提供条件,避免堤防漫溃或决口 造成江汉平原和洞庭湖区大量人口伤亡的毁灭性灾害。第三,减轻洞庭湖的洪水威胁,减少城 陵矶附近地区分蓄洪量,同时减少湖内泥沙淤积。三峡工程除了提高荆江河段防洪标准外,还 有 55.6 亿立方米的库容兼顾城陵矶地区防洪,通过控制长江上游洪水来量,减少进入荆江河 段的洪峰流量和分流入洞庭湖区的水沙,减轻城陵矶附近地区和洞庭湖湖区洪水的威胁、减少 分蓄洪量,减缓湖泊的淤积速度。第四,提高武汉市抗御洪水的能力。三峡工程有效控制长江 上游洪水,也减轻了洪水对武汉市的威胁。经过调洪科学计算和系统性综合比较选择,三峡水 库正常蓄水位确定为 175m,总库容 393 亿立方米,其中 221.5 亿立方米用于防洪滞洪,即对 下游荆江大堤抵御洪水能力,从十年一遇提升至百年一遇,直接保护耕地 150 万公顷、人口 1500 万。三峡水库淹没上游部分土地,而保护下游土地,得与失究竟如何,值得深思。洪水 灾害的本质是人与水争夺陆地面积的矛盾,我们必须给水留有一定的陆地,做出必要的让步, 保护肥沃的平原,让出劣质的贫瘠的山谷土地,以换取人类生存安全。长江三峡工程水库以淹 没 638 平方公里峡谷土地(其中,耕地 35.7 万亩,即 238 平方公里)和搬迁逾百万居民为代

价,获得了下游肥沃的1.5万平方公里(即2250万亩)的平原耕地和中游地区1500万人口的 安全。 第二,三峡水库水能可再生能源的清洁利用。水的势能、太阳能、风能、生物质能等可再 生能源是太阳公转、地球自转、宇宙运动的能量在地球上的反映。太阳、地球运动不停,这些 能源就永恒。水力发电将水的势能转换成电力,而无化学过程,不消耗、不污染水资源,不排 放有害气体,不产生废渣。随着现代社会发展和人口增长,人类对能源需求日益增加,矿物能 源已经难以支撑未来人类的能源需要。与此同时,矿物燃料燃烧产生废气废渣造成环境污染。 尤其是二氧化碳气体排放产生地球温室效应,导致全球变暖,给人类已经造成灾难。三峡工程 的直接经济效益是发电,总装机容量1820万千瓦,扩机后可达2240万千瓦,年发电量达900 亿~1000亿千瓦时,与燃烧5000万吨原煤的能量相当,对替代煤炭开采、运输和燃烧发电, 经济效益巨大,且因替代煤炭燃烧而减少二氧化碳气体排放约1亿吨、二氧化硫约200万吨、 氧化氮族约110万吨、固体粉尘3400万吨,对大气环境的改善,环境效益是巨大的。 第三,三峡工程与生态环境变化关系密切。生态是生物的生理特性和生活习性在一定自然 环境下生存和发展的状态,是自然界各生物种群间和同种生物群体间相互生存依赖关系的状 态,这一状态是变化的。生态平衡是各种生物生存食物链和各种生存资源的平衡,生态平衡是 相对的,不平衡是绝对的,不平衡产生了向新平衡方向的推动力,新的平衡中又孕育新不平衡。 如此周而复始,这就是达尔文所说的“适者生存”和“自然选择”的生物进化法则。人在生物 间相互依赖生存状态中处于主体地位,这是自然选择的结果。人类凭自身在生存实践中的智慧 和情感,自觉地运用自然规律和利用自然资源改造自然环境,抑制自身对欲望的追求。全球环 境恶化、生物种群减少意味着人类自身未来的生存、发展和可持续发展的危机。为了保护环境、 改善生态必须付出努力,这些努力是为了人即以人为本,而不是脱离开人的“自然为本”。三 峡工程由拦河大坝、发电厂房和通航设施组成,是长600余公里、平均水深约70的水库: 建于长江干流上的瞿西陵峡、巫峡、西陵峡三大峡谷的河段,即著名的长江三峡,坝址选在西 陵峡河段。三峡工程可调节长江上游来水的不稳定性,削减洪峰、防灾减灾,汇集河流落差获 得水的势能用以发电,改善长江峡谷川江河段航道航运条件,获得巨大的综合效益。另一方面, 应当看到三峡工程改变了长江原状态,水库淹没了土地,库区的居民需要迁移,生物种群生存 环境和长江泥沙运动状态发生变化,这些变化是利是弊,是一个长期争议的问题。值得指出, 在三峡工程建设过程中,建设者们努力遵循自然规律,改造不利于人类的环境,致力于改善以 人为本的生态。 第四,三峡工程高度重视泥沙问题,以保持水库的长期可持续利用。三峡水库通过“蓄清 排浑”调度方式协调水沙问题。河流挟带的泥沙由陆上岩土风化侵蚀而成,泥沙由降雨形成的 地面径流而后汇入江河,上游冲刷、下游淤积,在入海口形成冲积平原。若在上游河段兴建水 库,部分泥沙则沉积于水库中,由此改变河流泥沙运动状态。上游来沙中颗粒较粗的泥沙淤积 于水库末端,堵塞上游航道,造成上游河段洪水位抬高,形成库区洪灾。三峡水库在工程前期 规划设计阶段进行了大规模泥沙模型科学试验、调查和分析,模拟水库运用方式,得出泥沙淤 积的量级分析,进而设计了水库蓄清排浑调度方式。长江通过三峡坝址的多年平均输沙量为 5.1亿吨,长江泥沙主要在每年6月~9月的汛期,汛期水库不蓄水,来水量大引起泥沙含量大, 水库以排放为主。10月后水量减少,泥沙含量相应减少,水质较清,水库开始蓄水,“蓄清排 浑”运行方式与水库正常防洪调度一致。若长江出现超限洪水(流量大于56700立方米/秒), 4

4 价,获得了下游肥沃的 1.5 万平方公里(即 2250 万亩)的平原耕地和中游地区 1500 万人口的 安全。 第二,三峡水库水能可再生能源的清洁利用。水的势能、太阳能、风能、生物质能等可再 生能源是太阳公转、地球自转、宇宙运动的能量在地球上的反映。太阳、地球运动不停,这些 能源就永恒。水力发电将水的势能转换成电力,而无化学过程,不消耗、不污染水资源,不排 放有害气体,不产生废渣。随着现代社会发展和人口增长,人类对能源需求日益增加,矿物能 源已经难以支撑未来人类的能源需要。与此同时,矿物燃料燃烧产生废气废渣造成环境污染。 尤其是二氧化碳气体排放产生地球温室效应,导致全球变暖,给人类已经造成灾难。三峡工程 的直接经济效益是发电,总装机容量 1820 万千瓦,扩机后可达 2240 万千瓦,年发电量达 900 亿~1000 亿千瓦时,与燃烧 5000 万吨原煤的能量相当,对替代煤炭开采、运输和燃烧发电, 经济效益巨大,且因替代煤炭燃烧而减少二氧化碳气体排放约 1 亿吨、二氧化硫约 200 万吨、 氧化氮族约 110 万吨、固体粉尘 3400 万吨,对大气环境的改善,环境效益是巨大的。 第三,三峡工程与生态环境变化关系密切。生态是生物的生理特性和生活习性在一定自然 环境下生存和发展的状态,是自然界各生物种群间和同种生物群体间相互生存依赖关系的状 态,这一状态是变化的。生态平衡是各种生物生存食物链和各种生存资源的平衡,生态平衡是 相对的,不平衡是绝对的,不平衡产生了向新平衡方向的推动力,新的平衡中又孕育新不平衡。 如此周而复始,这就是达尔文所说的“适者生存”和“自然选择”的生物进化法则。人在生物 间相互依赖生存状态中处于主体地位,这是自然选择的结果。人类凭自身在生存实践中的智慧 和情感,自觉地运用自然规律和利用自然资源改造自然环境,抑制自身对欲望的追求。全球环 境恶化、生物种群减少意味着人类自身未来的生存、发展和可持续发展的危机。为了保护环境、 改善生态必须付出努力,这些努力是为了人即以人为本,而不是脱离开人的“自然为本”。三 峡工程由拦河大坝、发电厂房和通航设施组成,是长 600 余公里、平均水深约 70m 的水库; 建于长江干流上的瞿西陵峡、巫峡、西陵峡三大峡谷的河段,即著名的长江三峡,坝址选在西 陵峡河段。三峡工程可调节长江上游来水的不稳定性,削减洪峰、防灾减灾,汇集河流落差获 得水的势能用以发电,改善长江峡谷川江河段航道航运条件,获得巨大的综合效益。另一方面, 应当看到三峡工程改变了长江原状态,水库淹没了土地,库区的居民需要迁移,生物种群生存 环境和长江泥沙运动状态发生变化,这些变化是利是弊,是一个长期争议的问题。值得指出, 在三峡工程建设过程中,建设者们努力遵循自然规律,改造不利于人类的环境,致力于改善以 人为本的生态。 第四,三峡工程高度重视泥沙问题,以保持水库的长期可持续利用。三峡水库通过“蓄清 排浑”调度方式协调水沙问题。河流挟带的泥沙由陆上岩土风化侵蚀而成,泥沙由降雨形成的 地面径流而后汇入江河,上游冲刷、下游淤积,在入海口形成冲积平原。若在上游河段兴建水 库,部分泥沙则沉积于水库中,由此改变河流泥沙运动状态。上游来沙中颗粒较粗的泥沙淤积 于水库末端,堵塞上游航道,造成上游河段洪水位抬高,形成库区洪灾。三峡水库在工程前期 规划设计阶段进行了大规模泥沙模型科学试验、调查和分析,模拟水库运用方式,得出泥沙淤 积的量级分析,进而设计了水库蓄清排浑调度方式。长江通过三峡坝址的多年平均输沙量为 5.1 亿吨,长江泥沙主要在每年 6 月~9 月的汛期,汛期水库不蓄水,来水量大引起泥沙含量大, 水库以排放为主。10 月后水量减少,泥沙含量相应减少,水质较清,水库开始蓄水,“蓄清排 浑”运行方式与水库正常防洪调度一致。若长江出现超限洪水(流量大于 56700 立方米/秒)

三峡水库必须拦蓄洪水,此时大量泥沙留在库内。 在初步设计阶段,考虑水文洪水出现频率并在水库运行大量模拟试验基础上得出结论:在 不考虑上游水库的拦沙作用及水土保持减沙作用的条件下,三峡工程运行80~100年时,防洪 库容仍可保留86%。如果考虑上游水库的拦沙作用,三峡水库运行100年的淤积量仅相当于上 游不建库拦沙约40年的淤积量。库尾发生粗颗粒泥沙淤积碍航,因数量较小,采取疏浚工程 措施可保证通航。三峡水库自2003年6月」日蓄水以来,监测发现入库泥沙量逐年递减,其 原因是上游各支流修建了一些新水库,部分泥沙已分散于上游各水库之中,同时因上游植被的 保护和暴雨分布随机性等因素,使三峡水库泥沙实际淤积量小于原预计。值得指出,近年来长 江上游地区实施水土保持、退耕还林、防治石漠化和长江防护林工程,加上水库的拦沙作用, 进入干支流河道的泥沙呈逐年减少趋势。2003一2015年年均入库泥沙量只有1.65亿吨,与初 步设计值相比,减少66.5%。三峡入库泥沙在相当长时期内将维持在较低水平,三峡水库的冲 淤平衡年限将推迟至200~300年,冲淤平衡后防洪库容保留86%,水库仍可安全运用。此外, 三峡工程大坝坝内和地下电站进水口设置冲沙及排沙孔、洞,保障坝前泥沙不致影响电站发电 和船闸通航的运行安全,枢纽建筑物可长期安全运用。 第五,三峡水库与长江水质。水流汇入水库,流速减缓,会造成水库水质恶化。库区污染 源主要来自水库周边的陆地和上游干支流,以及船舶移动性污染源。污水和废物排放后发酵变 质,氨、氮、磷含量浓度增加,富营养化水质造成水生物改变,有害生物快速繁殖,藻类产生 的毒素直接影响鱼类的生存,影响人畜饮用水源。三峡水库库容393亿立方米,长江年水量达 4500亿立方米,库容系数0.087。三峡水库是季调节水库,每年库水更替多次,可以缓解水质 恶化速度。保护长江水质得到沿江地区级政府和沿江居民的高度关注,这促进了库区城镇的垃 圾、污水处理工程建设,强化了执法力度,保证达标排放目标的实现。我们要提倡全社会节约 用水,随用随治、循环利用。 第六,三峡水库与水生物生态和渔业发展。长江水系水生物丰富,其中有321种水生浮游 植物,214种非浮游植物,160余种浮游(无脊椎)动物,220多种底栖动物,鱼类370余种 与人类关系密切。这些水生生物相互间在缓慢变化中形成相对平衡的食物链。建设三峡水库改 变了水生物生存环境,水库形成638平方过公里的水面,扩大了水域面积:水库平均水深70, 最深处比建坝前提高13米。水库改变了流态和水温,汛期大坝泄洪消能使水体掺气过饱和而 改变了鱼类和其他水生物的原环境。一部分水生物会适应新的环境,甚至会更多地繁殖,如有 些藻类植物和非洄游鱼类的生存空间更为广阔。而另外一部分生物尤其是洄游鱼类,由于被阻 断了洄游通道,原有产卵场所消失或发生改变,会导致种群减少甚至消亡。为避免某些鱼类减 少或消亡,在上世纪70年代国家建设长江葛洲坝枢纽时就在湖北宜昌建立了“中华鲟”人工 繁殖研究所,中华鲟经人工孵化后被投放回长江水中。基于对鱼种生活习性的长期跟踪,采取 针对性措施保护鱼类已有成功经验,例如美国在哥伦比亚河上的梯级电站,设立鱼梯、鱼道、 过鱼机等等过鱼设施,鱼类有了过坝通道:巴西伊泰普水电站建设了过坝鱼道。三峡工程建设 为鱼类开辟新产卵场,建立鱼类保护区,禁止人工捕捞和减少人为干扰。对于濒亡水生物建立 基因库:为了给人类提供优质丰富的蛋白质,在水库水域放养优质食用鱼种。应当看到,长江 鱼类种群逐年递减的主因是捕捞过量、水质污染加重和航运业增长对鱼类生存的干扰所致,并 非三峡水库建设造成的。同时,若因各种藻类失衡繁殖等有害水生物引起水华现象,必须采取 物理、化学、生物的防治措施进行及时遏制。 5

5 三峡水库必须拦蓄洪水,此时大量泥沙留在库内。 在初步设计阶段,考虑水文洪水出现频率并在水库运行大量模拟试验基础上得出结论:在 不考虑上游水库的拦沙作用及水土保持减沙作用的条件下,三峡工程运行 80~100 年时,防洪 库容仍可保留 86%。如果考虑上游水库的拦沙作用,三峡水库运行 100 年的淤积量仅相当于上 游不建库拦沙约 40 年的淤积量。库尾发生粗颗粒泥沙淤积碍航,因数量较小,采取疏浚工程 措施可保证通航。三峡水库自 2003 年 6 月 l 日蓄水以来,监测发现入库泥沙量逐年递减,其 原因是上游各支流修建了一些新水库,部分泥沙已分散于上游各水库之中,同时因上游植被的 保护和暴雨分布随机性等因素,使三峡水库泥沙实际淤积量小于原预计。值得指出,近年来长 江上游地区实施水土保持、退耕还林、防治石漠化和长江防护林工程,加上水库的拦沙作用, 进入干支流河道的泥沙呈逐年减少趋势。2003—2015 年年均入库泥沙量只有 1.65 亿吨,与初 步设计值相比,减少 66.5%。三峡入库泥沙在相当长时期内将维持在较低水平,三峡水库的冲 淤平衡年限将推迟至 200~300 年,冲淤平衡后防洪库容保留 86%,水库仍可安全运用。此外, 三峡工程大坝坝内和地下电站进水口设置冲沙及排沙孔、洞,保障坝前泥沙不致影响电站发电 和船闸通航的运行安全,枢纽建筑物可长期安全运用。 第五,三峡水库与长江水质。水流汇入水库,流速减缓,会造成水库水质恶化。库区污染 源主要来自水库周边的陆地和上游干支流,以及船舶移动性污染源。污水和废物排放后发酵变 质,氨、氮、磷含量浓度增加,富营养化水质造成水生物改变,有害生物快速繁殖,藻类产生 的毒素直接影响鱼类的生存,影响人畜饮用水源。三峡水库库容 393 亿立方米,长江年水量达 4500 亿立方米,库容系数 0.087。三峡水库是季调节水库,每年库水更替多次,可以缓解水质 恶化速度。保护长江水质得到沿江地区级政府和沿江居民的高度关注,这促进了库区城镇的垃 圾、污水处理工程建设,强化了执法力度,保证达标排放目标的实现。我们要提倡全社会节约 用水,随用随治、循环利用。 第六,三峡水库与水生物生态和渔业发展。长江水系水生物丰富,其中有 321 种水生浮游 植物,214 种非浮游植物,160 余种浮游(无脊椎)动物,220 多种底栖动物,鱼类 370 余种 与人类关系密切。这些水生生物相互间在缓慢变化中形成相对平衡的食物链。建设三峡水库改 变了水生物生存环境,水库形成 638 平方过公里的水面,扩大了水域面积;水库平均水深 70m, 最深处比建坝前提高 113 米。水库改变了流态和水温,汛期大坝泄洪消能使水体掺气过饱和而 改变了鱼类和其他水生物的原环境。一部分水生物会适应新的环境,甚至会更多地繁殖,如有 些藻类植物和非洄游鱼类的生存空间更为广阔。而另外一部分生物尤其是洄游鱼类,由于被阻 断了洄游通道,原有产卵场所消失或发生改变,会导致种群减少甚至消亡。为避免某些鱼类减 少或消亡,在上世纪 70 年代国家建设长江葛洲坝枢纽时就在湖北宜昌建立了“中华鲟”人工 繁殖研究所,中华鲟经人工孵化后被投放回长江水中。基于对鱼种生活习性的长期跟踪,采取 针对性措施保护鱼类已有成功经验,例如美国在哥伦比亚河上的梯级电站,设立鱼梯、鱼道、 过鱼机等等过鱼设施,鱼类有了过坝通道;巴西伊泰普水电站建设了过坝鱼道。三峡工程建设 为鱼类开辟新产卵场,建立鱼类保护区,禁止人工捕捞和减少人为干扰。对于濒亡水生物建立 基因库;为了给人类提供优质丰富的蛋白质,在水库水域放养优质食用鱼种。应当看到,长江 鱼类种群逐年递减的主因是捕捞过量、水质污染加重和航运业增长对鱼类生存的干扰所致,并 非三峡水库建设造成的。同时,若因各种藻类失衡繁殖等有害水生物引起水华现象,必须采取 物理、化学、生物的防治措施进行及时遏制