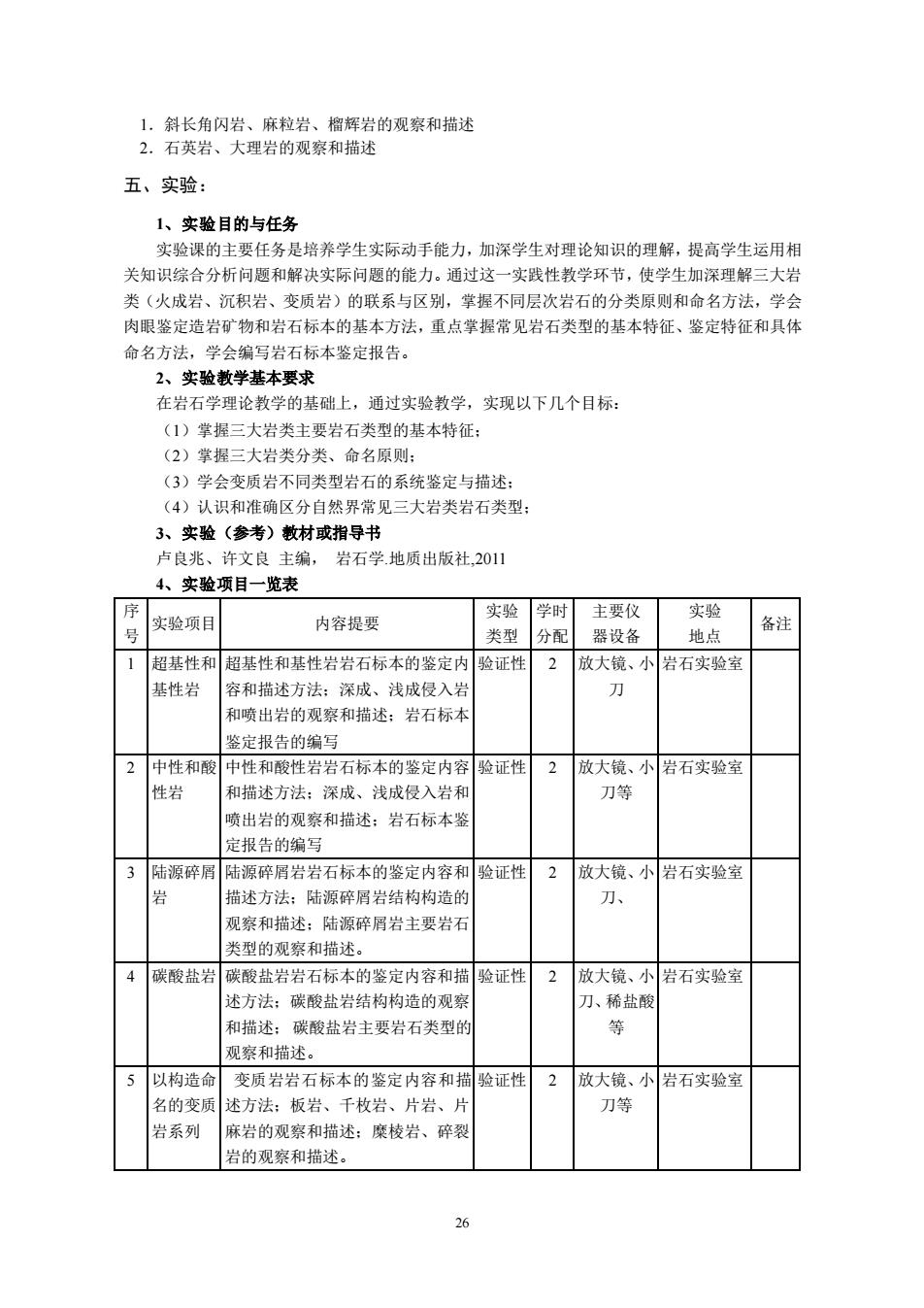

1.斜长角闪岩、麻粒岩、榴辉岩的观察和描述 2.石英岩、大理岩的观察和描述 五、实验: 1、实验目的与任务 实验课的主要任务是培养学生实际动手能力,加深学生对理论知识的理解,提高学生运用相 关知识综合分析问题和解决实际问愿的能力。通过这一实践性教学环节,使学生加深理解三大岩 类(火成岩、沉积岩、变质岩)的联系与区别,掌握不同层次岩石的分类原则和命名方法,学会 肉眼鉴定造岩矿物和岩石标本的基本方法,重点掌握常见岩石类型的基本特征、鉴定特征和具体 命名方法,学会编写岩石标本鉴定报告。 2、实验教学基本要求 在岩石学理论教学的基础上,通过实验教学,实现以下几个目标: (1)掌握三大岩类主要岩石类型的基本特征 (2)掌握三大岩类分类、命名原则: (3)学会变质岩不同类型岩石的系统鉴定与描术】 (4)认识和准确区分自然界常见 三大岩类岩石类型 3、实验(参考)教材或指导书 卢良兆、许文良主编,岩石学地质出版社2011 4、实验项目一览表 主要仪 实验项目 内容提要 实验学时 实验 类型分配 器设备 地点 备注 超基性和超基性和基性岩岩石标本的鉴定内验证性 2 放大镜、小岩石实验室 基性岩 容和描述方法:深成、浅成侵入岩 刀 和喷出岩的观察和描述;岩石标本 鉴定报告的编写 2中性和酸中性和酸性岩岩石标本的鉴定内容验证性2放大镜、小岩石实验室 性岩 和描球方法:深成、浅成侵入岩 刀等 喷出岩的观察和描述:岩石标本 定报告的绵写 陆源碎屑陆源碎屑岩岩石标本的鉴定内容和验证性 放大镜、小岩石实验室 描述方法:陆源碎屑岩结构构造的 刀、 观察和描述:陆源碎屑岩主要岩石 类型的观察和描述。 4碳酸盐岩碳酸盐岩岩石标本的鉴定内容和描验证性2放大镜、小岩石实验室 述方法:碳酸盐岩结构构造的观察 刀、稀盐酸 和描述:碳酸盐岩主要岩石类型 观察和描述。 5以构造命变质岩岩石标本的鉴定内容和描验证性2放大镜、小岩石实验室 名的变质述方法:板岩、千枚岩、片岩、 刀等 岩系列 麻岩的观察和描述:糜棱岩、碎裂 岩的观察和描述

26 1.斜长角闪岩、麻粒岩、榴辉岩的观察和描述 2.石英岩、大理岩的观察和描述 五、实验: 1、实验目的与任务 实验课的主要任务是培养学生实际动手能力,加深学生对理论知识的理解,提高学生运用相 关知识综合分析问题和解决实际问题的能力。通过这一实践性教学环节,使学生加深理解三大岩 类(火成岩、沉积岩、变质岩)的联系与区别,掌握不同层次岩石的分类原则和命名方法,学会 肉眼鉴定造岩矿物和岩石标本的基本方法,重点掌握常见岩石类型的基本特征、鉴定特征和具体 命名方法,学会编写岩石标本鉴定报告。 2、实验教学基本要求 在岩石学理论教学的基础上,通过实验教学,实现以下几个目标: (1)掌握三大岩类主要岩石类型的基本特征; (2)掌握三大岩类分类、命名原则; (3)学会变质岩不同类型岩石的系统鉴定与描述; (4)认识和准确区分自然界常见三大岩类岩石类型; 3、实验(参考)教材或指导书 卢良兆、许文良 主编, 岩石学.地质出版社,2011 4、实验项目一览表 序 号 实验项目 内容提要 实验 类型 学时 分配 主要仪 器设备 实验 地点 备注 1 超基性和 基性岩 超基性和基性岩岩石标本的鉴定内 容和描述方法;深成、浅成侵入岩 和喷出岩的观察和描述;岩石标本 鉴定报告的编写 验证性 2 放大镜、小 刀 岩石实验室 2 中性和酸 性岩 中性和酸性岩岩石标本的鉴定内容 和描述方法;深成、浅成侵入岩和 喷出岩的观察和描述;岩石标本鉴 定报告的编写 验证性 2 放大镜、小 刀等 岩石实验室 3 陆源碎屑 岩 陆源碎屑岩岩石标本的鉴定内容和 描述方法;陆源碎屑岩结构构造的 观察和描述;陆源碎屑岩主要岩石 类型的观察和描述。 验证性 2 放大镜、小 刀、 岩石实验室 4 碳酸盐岩 碳酸盐岩岩石标本的鉴定内容和描 述方法;碳酸盐岩结构构造的观察 和描述;碳酸盐岩主要岩石类型的 观察和描述。 验证性 2 放大镜、小 刀、稀盐酸 等 岩石实验室 5 以构造命 名的变质 岩系列 变质岩岩石标本的鉴定内容和描 述方法;板岩、千枚岩、片岩、片 麻岩的观察和描述;糜棱岩、碎裂 岩的观察和描述。 验证性 2 放大镜、小 刀等 岩石实验室

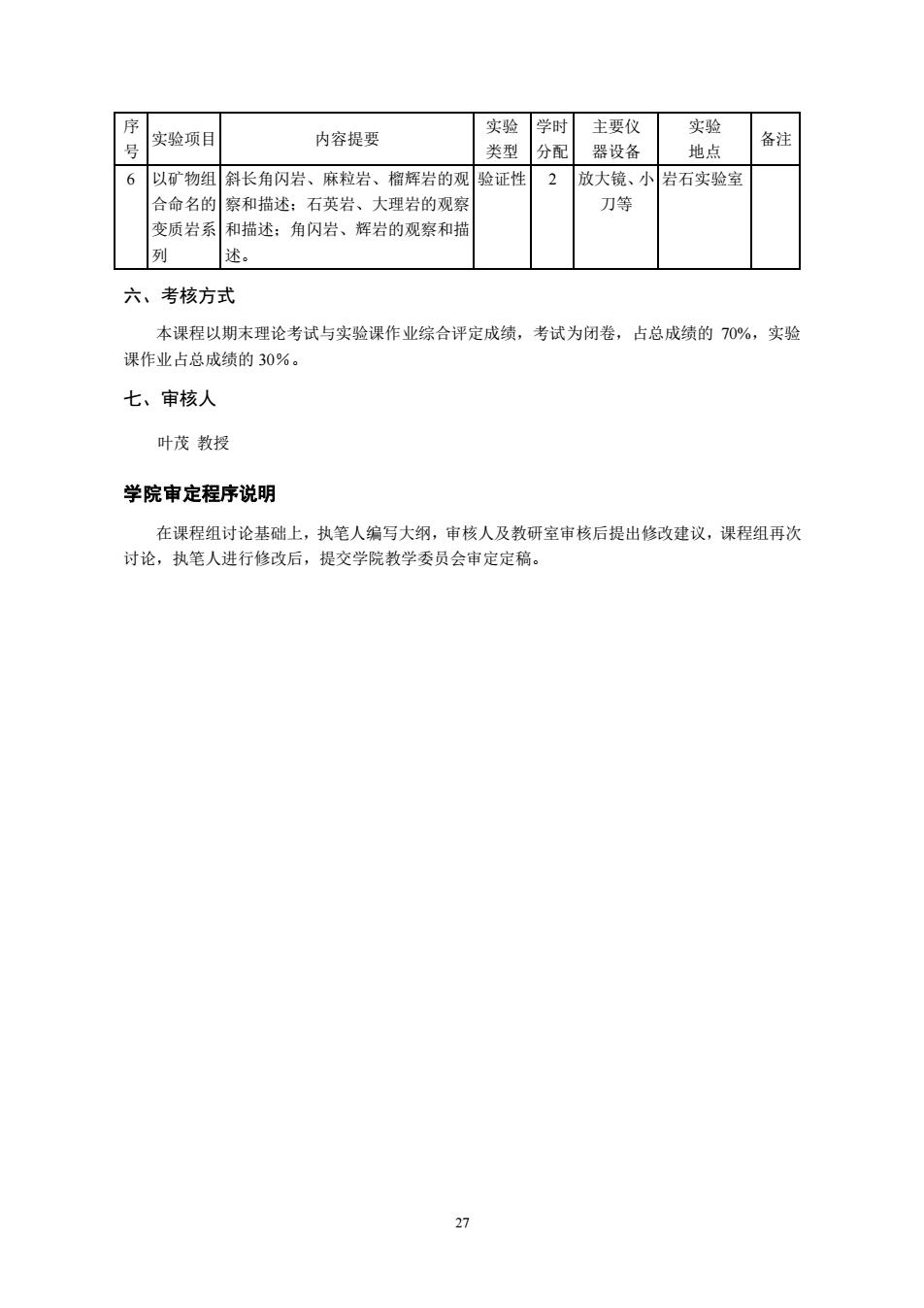

实验项目 内容提要 实验学时主要仪■ 实 号 地点 备注 类型分配器设备 6以矿物组斜长角闪岩、麻粒岩、榴辉岩的观验证性2放大镜、小岩石实验室 合命名的察和描述:石英岩、大理岩的观察 刀等 质岩系和描述:角闪岩、辉岩的观察和描 列 述。 六、考核方式 本课程以期末理论考试与实验课作业综合评定成绩,考试为闭卷,占总成绩的70%,实验 课作业占总成绩的30%。 七、审核人 叶茂教授 学院审定程序说明 在课程组讨论基础上,执笔人编写大纲,审核人及教研室审核后提出修政建议,课程组再次 讨论,执笔人进行修改后,提交学院教学委员会审定定稿

27 序 号 实验项目 内容提要 实验 类型 学时 分配 主要仪 器设备 实验 地点 备注 6 以矿物组 合命名的 变质岩系 列 斜长角闪岩、麻粒岩、榴辉岩的观 察和描述;石英岩、大理岩的观察 和描述;角闪岩、辉岩的观察和描 述。 验证性 2 放大镜、小 刀等 岩石实验室 六、考核方式 本课程以期末理论考试与实验课作业综合评定成绩,考试为闭卷,占总成绩的 70%,实验 课作业占总成绩的 30%。 七、审核人 叶茂 教授 学院审定程序说明 在课程组讨论基础上,执笔人编写大纲,审核人及教研室审核后提出修改建议,课程组再次 讨论,执笔人进行修改后,提交学院教学委员会审定定稿

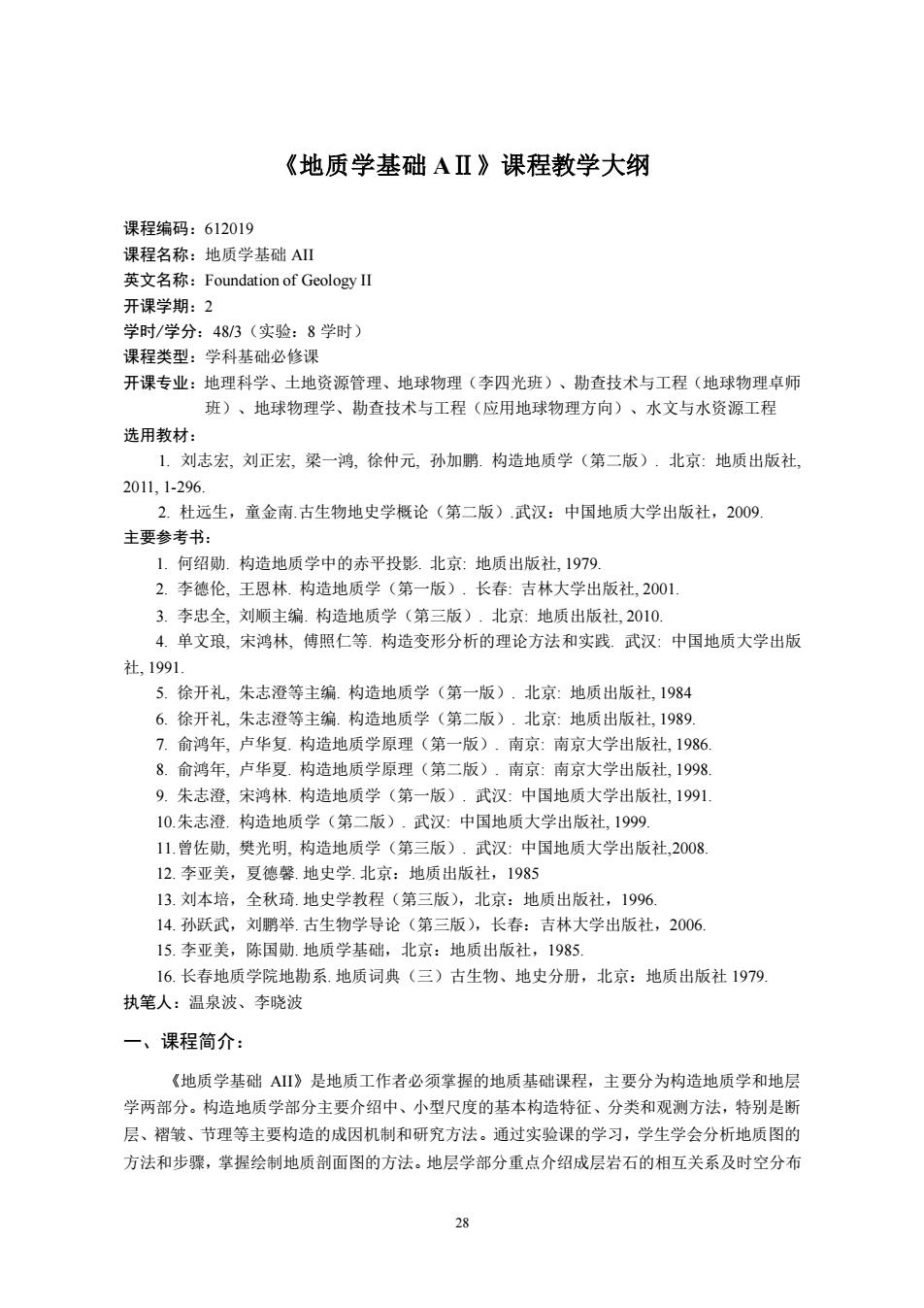

《地质学基础AⅡ》课程教学大纲 课程编码:612019 课程名称:地质学基础AI 英文名称:Foundation of GeologyⅡ 开课学期:2 学时/学分:48/3(实验:8学时) 课程类型:学科基础必修课 开课专业:地理科学、土地资源管理、地球物理(李四光班)、勘查技术与工程(地球物理卓师 班)、地球物理学、勘查技术与工程(应用地球物理方向)、水文与水资源工程 选用教材: 1.刘志宏,刘正宏,梁一鸿,徐仲元,孙加鹏.构造地质学(第二版)北京:地质出版社 2011,1-296. 2.杜远生,童金南古生物地史学概论(第二版)武汉:中国地质大学出版社,2009. 主要参考书: 1.何绍勋.构造地质学中的赤平投影.北京:地质出版社,1979 2.李德伦,王恩林.构造地质学(第一版),长春:吉林大学出版社,2001 3.李忠全,刘顺主编.构造地质学(第三版).北京:地质出版社,2010. 4.单文琅,宋鸿林,傅照仁等。构造变形分析的理论方法和实践。武汉:中国地质大学出版 社,1991. 5.徐开朱志等主编物造地质学(第一版)北京:地质出版社1984 6.徐开礼,朱志澄等主编.构造地质学(第二版).北京:地质出版社,1989 7.俞鸿年,卢华复.构造地质学原理(第一版).南京:南京大学出版社,1986 8.命鸣年卢华夏.构造地质学原理(第二版),南京:南京大学出版社.1998 9.朱志澄,宋鸿林构造地质学(第一版)武汉:中国地质大学出版社,199 10.朱志澄.构造地质学(第二版).武汉:中国地质大学出版社,1999。 11.曾佐勋,樊光明,构造地质学(第三版).武汉:中国地质大学出版社,2008 12.李亚美,夏德馨.地史学北京:地质出版社,198 13.刘本培,全秋琦.地史学教程(第三版),北京:地质出版社,1996 14.孙跃武,刘鹏举.古生物学导论(第三版),长春:吉林大学出版社,2006 15.李亚美,陈国勋.地质学基础,北京:地质出版社,1985 16.长春地质学院地勘系.地质词典(三)古生物、地史分册,北京:地质出版社1979 执笔人:温泉波、李晓波 一、课程简介: 《地质学基础AⅡ》是地质工作者必须掌握的地质基础课程,主要分为构造地质学和地层 学两部分。构造地质学部分主要介绍中、小型尺度的基本构造特征、分类和观测方法,特别是围 层、褶皱、节理等主要构造的成因机制和研究方法。通过实验课的学习,学生学会分析地质图的 方法和步骤,掌握绘制地质剖面图的方法。地层学部分重点介绍成层岩石的相互关系及时空分布

28 《地质学基础 AⅡ》课程教学大纲 课程编码:612019 课程名称:地质学基础 AII 英文名称:Foundation of Geology II 开课学期:2 学时/学分:48/3(实验:8 学时) 课程类型:学科基础必修课 开课专业:地理科学、土地资源管理、地球物理(李四光班)、勘查技术与工程(地球物理卓师 班)、地球物理学、勘查技术与工程(应用地球物理方向)、水文与水资源工程 选用教材: 1. 刘志宏, 刘正宏, 梁一鸿, 徐仲元, 孙加鹏. 构造地质学(第二版). 北京: 地质出版社, 2011, 1-296. 2. 杜远生,童金南.古生物地史学概论(第二版).武汉:中国地质大学出版社,2009. 主要参考书: 1. 何绍勋. 构造地质学中的赤平投影. 北京: 地质出版社, 1979. 2. 李德伦, 王恩林. 构造地质学(第一版). 长春: 吉林大学出版社, 2001. 3. 李忠全, 刘顺主编. 构造地质学(第三版). 北京: 地质出版社, 2010. 4. 单文琅, 宋鸿林, 傅照仁等. 构造变形分析的理论方法和实践. 武汉: 中国地质大学出版 社, 1991. 5. 徐开礼, 朱志澄等主编. 构造地质学(第一版). 北京: 地质出版社, 1984 6. 徐开礼, 朱志澄等主编. 构造地质学(第二版). 北京: 地质出版社, 1989. 7. 俞鸿年, 卢华复. 构造地质学原理(第一版). 南京: 南京大学出版社, 1986. 8. 俞鸿年, 卢华夏. 构造地质学原理(第二版). 南京: 南京大学出版社, 1998. 9. 朱志澄, 宋鸿林. 构造地质学(第一版). 武汉: 中国地质大学出版社, 1991. 10.朱志澄. 构造地质学(第二版). 武汉: 中国地质大学出版社, 1999. 11.曾佐勋, 樊光明, 构造地质学(第三版). 武汉: 中国地质大学出版社,2008. 12. 李亚美,夏德馨. 地史学. 北京:地质出版社,1985 13. 刘本培,全秋琦. 地史学教程(第三版),北京:地质出版社,1996. 14. 孙跃武,刘鹏举. 古生物学导论(第三版),长春:吉林大学出版社,2006. 15. 李亚美,陈国勋. 地质学基础,北京:地质出版社,1985. 16. 长春地质学院地勘系. 地质词典(三)古生物、地史分册,北京:地质出版社 1979. 执笔人:温泉波、李晓波 一、课程简介: 《地质学基础 AII》是地质工作者必须掌握的地质基础课程,主要分为构造地质学和地层 学两部分。构造地质学部分主要介绍中、小型尺度的基本构造特征、分类和观测方法,特别是断 层、褶皱、节理等主要构造的成因机制和研究方法。通过实验课的学习,学生学会分析地质图的 方法和步骤,掌握绘制地质剖面图的方法。地层学部分重点介绍成层岩石的相互关系及时空分布

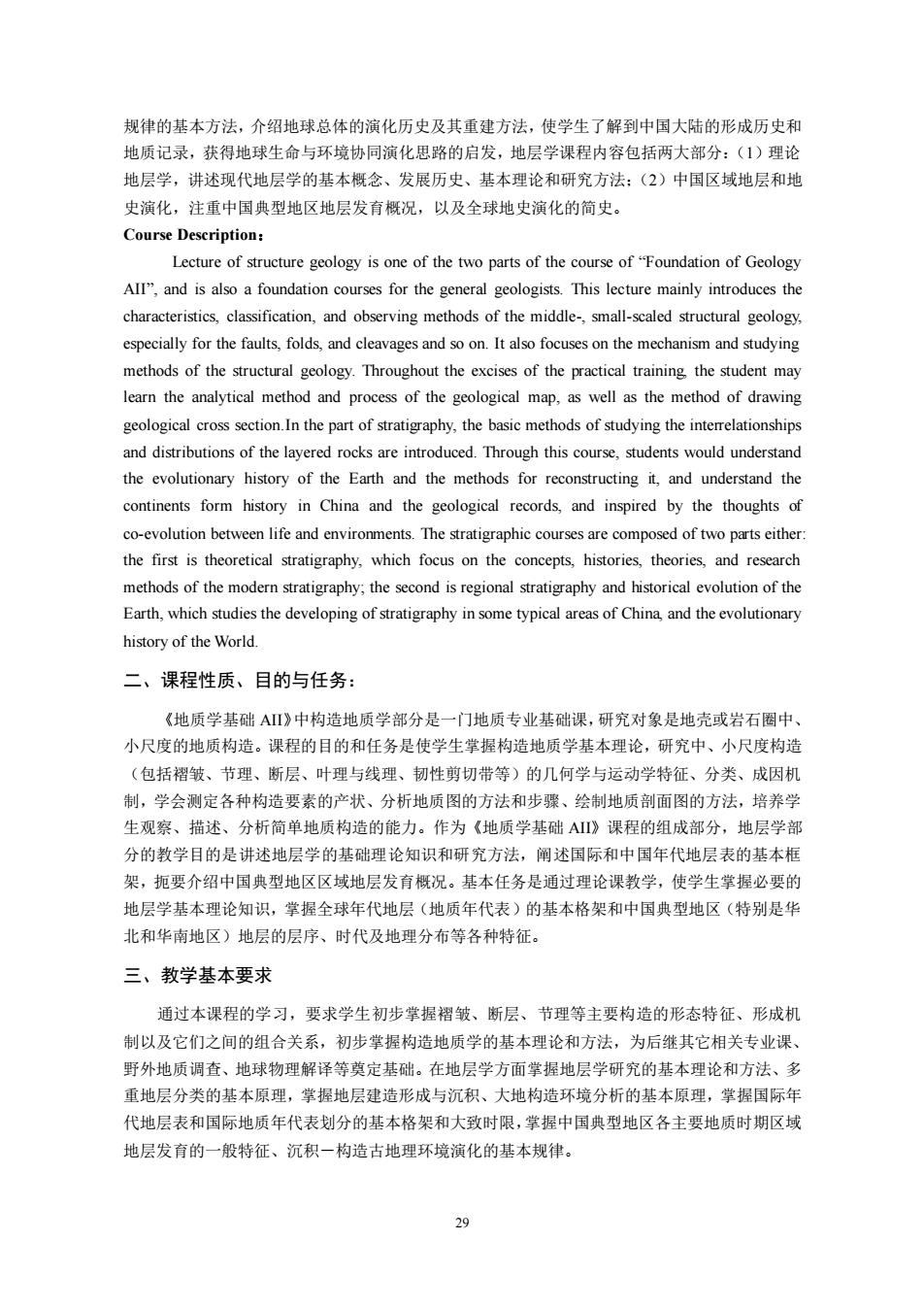

规律的基本方法,介绍地球总体的演化历史及其重建方法,使学生了解到中国大陆的形成历史和 地质记录,获得地球生命与环境协同演化思路的启发,地层学课程内容包括两大部分:(1)理论 地层学,讲述现代地层学的基本概念、发展历史、基本理论和研究方法:(2)中国区域地层和地 史演化,注重中国典型地区地层发有概况,以及全球地史演化的简史。 Course Description: Lecture of structure geology is one of the two parts of the course of"Foundation of Geology All",and is also a foundation courses for the general geologists This lecture mainly introduces the ,and methods of the middsmal-cadtructura eoloy especially for the faults.folds.and cleavages and so on.It also focuses on the mechanism and studying methods of the structural geology.Throughout the xcises of the practical training the student ma learn the analytical method and process of the geological map,as well as the method of drawing geological cros section.n the part of stratigraphy.the basic methods of studying the interelationships and distributions of the layered rocks are introduced.Through this course,students would understand the evolutionary history of the Earth and the methods for reconstructing it.and understand the continents form history in China and the geological records,and inspired by the thoughts of co-evolution between life and environments.The stratigraphic courses are composed of two parts either the first is theoretical stratigraphy.which focuson the conepts,histories.theories and research methods of the modern stratigraphy:the second is regional stratigraphy and historical evolution of the Earth,which studies the developing of stratigraphy in ome typical areas of China and the evoutionary history of the World. 二、课程性质、目的与任务: 《地质学基础AⅡ》中构造地质学部分是一门地质专业基础课,研究对象是地壳或岩石圈中、 小尺度的地质构造。课程的目的和任务是使学生掌握构造地质学基本理论,研究中、小尺度构造 (包括褶皱、节理、断层、叶理与线理、韧性剪切带等)的几何学与运动学特征、分类、成因机 制,学会测定各种构造要素的产状、分析地质图的方法和步蜜、绘制地质剖面图的方法,培养学 生观察、描述、分析简单地质构造的能力。作为《地质学基础》课程的组成部分,地层学剖 分的教学目的是讲述地层学的基础理论知识和研究方法,阐述国际和中国年代地层表的基本框 架,扼要介绍中国典型地区区域地层发育概祝。基本任务是通过理论课教学,使学生掌握必要的 地层学基本理论知识,掌握全球年代地层(地质年代表)的基本格架和中国典型地区(特别是华 北和华南地区)地层的层序、时代及地理分布等各种特征。 三、教学基本要求 通过本课程的学习,要求学生初步掌握褶皱、断层、节理等主要构造的形态特征、形成机 制以及它们之间的组合关系,初步掌握构造地质学的基本理论和方法,为后继其它相关专业课、 野外地质调查、地球物理解译等莫定基础。在地层学方面掌握地层学研究的基本理论和方法、多 重地层分类的基本原理,掌握地层建造形成与沉积、大地构造环境分析的基本原理,掌握国际年 代地层表和国际地质年代表划分的基本格架和大致时限,掌握中国典型地区各主要地质时期区域 地层发有的一般特征、沉积一构造古地理环境演化的基本规律。 29

29 规律的基本方法,介绍地球总体的演化历史及其重建方法,使学生了解到中国大陆的形成历史和 地质记录,获得地球生命与环境协同演化思路的启发,地层学课程内容包括两大部分:(1)理论 地层学,讲述现代地层学的基本概念、发展历史、基本理论和研究方法;(2)中国区域地层和地 史演化,注重中国典型地区地层发育概况,以及全球地史演化的简史。 Course Description: Lecture of structure geology is one of the two parts of the course of “Foundation of Geology AII”, and is also a foundation courses for the general geologists. This lecture mainly introduces the characteristics, classification, and observing methods of the middle-, small-scaled structural geology, especially for the faults, folds, and cleavages and so on. It also focuses on the mechanism and studying methods of the structural geology. Throughout the excises of the practical training, the student may learn the analytical method and process of the geological map, as well as the method of drawing geological cross section.In the part of stratigraphy, the basic methods of studying the interrelationships and distributions of the layered rocks are introduced. Through this course, students would understand the evolutionary history of the Earth and the methods for reconstructing it, and understand the continents form history in China and the geological records, and inspired by the thoughts of co-evolution between life and environments. The stratigraphic courses are composed of two parts either: the first is theoretical stratigraphy, which focus on the concepts, histories, theories, and research methods of the modern stratigraphy; the second is regional stratigraphy and historical evolution of the Earth, which studies the developing of stratigraphy in some typical areas of China, and the evolutionary history of the World. 二、课程性质、目的与任务: 《地质学基础 AII》中构造地质学部分是一门地质专业基础课,研究对象是地壳或岩石圈中、 小尺度的地质构造。课程的目的和任务是使学生掌握构造地质学基本理论,研究中、小尺度构造 (包括褶皱、节理、断层、叶理与线理、韧性剪切带等)的几何学与运动学特征、分类、成因机 制,学会测定各种构造要素的产状、分析地质图的方法和步骤、绘制地质剖面图的方法,培养学 生观察、描述、分析简单地质构造的能力。作为《地质学基础 AII》课程的组成部分,地层学部 分的教学目的是讲述地层学的基础理论知识和研究方法,阐述国际和中国年代地层表的基本框 架,扼要介绍中国典型地区区域地层发育概况。基本任务是通过理论课教学,使学生掌握必要的 地层学基本理论知识,掌握全球年代地层(地质年代表)的基本格架和中国典型地区(特别是华 北和华南地区)地层的层序、时代及地理分布等各种特征。 三、教学基本要求 通过本课程的学习,要求学生初步掌握褶皱、断层、节理等主要构造的形态特征、形成机 制以及它们之间的组合关系,初步掌握构造地质学的基本理论和方法,为后继其它相关专业课、 野外地质调查、地球物理解译等奠定基础。在地层学方面掌握地层学研究的基本理论和方法、多 重地层分类的基本原理,掌握地层建造形成与沉积、大地构造环境分析的基本原理,掌握国际年 代地层表和国际地质年代表划分的基本格架和大致时限,掌握中国典型地区各主要地质时期区域 地层发育的一般特征、沉积-构造古地理环境演化的基本规律

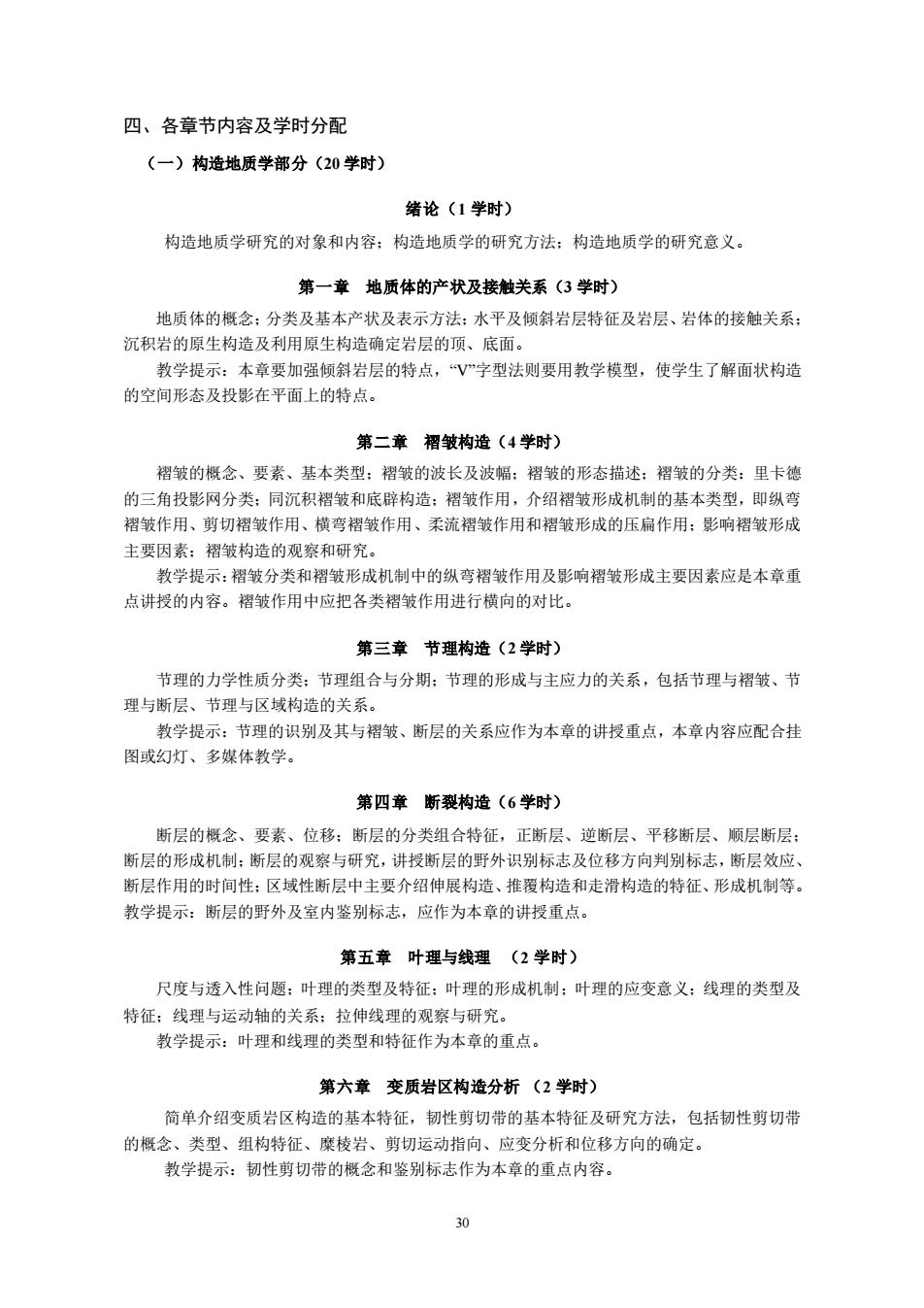

四、各章节内容及学时分配 (一)构造地质学部分(20学时) 绪论(1学时) 构造地质学研究的对象和内容:构造地质学的研究方法:构造地质学的研究意义。 第一章地质体的产状及接触关系(3学时) 地质体的概念:分类及基本产状及表示方法:水平及倾斜岩层特征及岩层、岩体的接触关系: 沉积岩的原生构造及利用原生构造确定岩层的项、底面。 教学提示:本章要加强顿斜岩层的特点,“V”字型法则要用教学模型,使学生了解面状构造 的空间形态及投影在平面上的特点。 第二章褶皱构造(4学时) 褶皱的概念、要素、基本类型:褶皱的波长及波幅:褶皱的形态描述:褶皱的分类:里卡德 的三角投影网分类:同沉积褶皱和底辟构造:褶皱作用,介绍褶皱形成机制的基本类型,即纵弯 褶皱作用、剪切裙皱作用、横弯褶皱作用、柔流裙皱作用和裙皱形成的压扁作用:影响褶皱形成 主要因素:褶皱构造的观察和研究。 教学提示:褶皱分类和褶皱形成机制中的纵弯褶皱作用及影响褶皱形成主要因素应是本章重 点讲授的内容。楞皱作用中应把各类裙皱作用进行横向的对比。 第三章节理构造(2学时) 节理的力学性质分类:节理组合与分期:节理的形成与主应力的关系,包括节理与褶皱、节 理与断层、节理与区域构造的关系。 教学提示:节理的识别及其与韬皱、断层的关系应作为本章的讲授重点,本章内容应配合挂 图或幻灯、多媒体教学。 第四章断裂构造(6学时) 断层的概念、要素、位移:断层的分类组合特征,正断层、逆断层、平移断层、顺层断层: 断层的形成机制:断层的观察与研究,讲授断层的野外识别标志及位移方向判别标志,断层效应 断层作用的时间性:区域性断层中主要介绍伸展构造、推覆构造和走滑构造的特征、形成机制等。 教学提示:断层的野外及室内鉴别标志,应作为本章的讲授重点。 第五章叶理与线理(2学时) 尺度与透入性问题:叶理的类型及特征:叶理的形成机制:叶理的应变意义:线理的类型及 特征:线理与运动轴的关系:拉伸线理的观察与研究 教学提示:叶理和线理的类型和特征作为本草的重点。 第六章变质岩区构造分析(2学时) 简单介绍变质岩区构造的基本特征,韧性剪切带的基本特征及研究方法,包括韧性剪切带 的概念、类型、组构特征、糜棱岩、剪切运动指向、应变分析和位移方向的确定。 教学提示:韧性剪切带的概念和鉴别标志作为本章的重点内容。 30

30 四、各章节内容及学时分配 (一)构造地质学部分(20 学时) 绪论(1 学时) 构造地质学研究的对象和内容;构造地质学的研究方法;构造地质学的研究意义。 第一章 地质体的产状及接触关系(3 学时) 地质体的概念;分类及基本产状及表示方法;水平及倾斜岩层特征及岩层、岩体的接触关系; 沉积岩的原生构造及利用原生构造确定岩层的顶、底面。 教学提示:本章要加强倾斜岩层的特点,“V”字型法则要用教学模型,使学生了解面状构造 的空间形态及投影在平面上的特点。 第二章 褶皱构造(4 学时) 褶皱的概念、要素、基本类型;褶皱的波长及波幅;褶皱的形态描述;褶皱的分类:里卡德 的三角投影网分类;同沉积褶皱和底辟构造;褶皱作用,介绍褶皱形成机制的基本类型,即纵弯 褶皱作用、剪切褶皱作用、横弯褶皱作用、柔流褶皱作用和褶皱形成的压扁作用;影响褶皱形成 主要因素;褶皱构造的观察和研究。 教学提示:褶皱分类和褶皱形成机制中的纵弯褶皱作用及影响褶皱形成主要因素应是本章重 点讲授的内容。褶皱作用中应把各类褶皱作用进行横向的对比。 第三章 节理构造(2 学时) 节理的力学性质分类;节理组合与分期;节理的形成与主应力的关系,包括节理与褶皱、节 理与断层、节理与区域构造的关系。 教学提示:节理的识别及其与褶皱、断层的关系应作为本章的讲授重点,本章内容应配合挂 图或幻灯、多媒体教学。 第四章 断裂构造(6 学时) 断层的概念、要素、位移;断层的分类组合特征,正断层、逆断层、平移断层、顺层断层; 断层的形成机制;断层的观察与研究,讲授断层的野外识别标志及位移方向判别标志,断层效应、 断层作用的时间性;区域性断层中主要介绍伸展构造、推覆构造和走滑构造的特征、形成机制等。 教学提示:断层的野外及室内鉴别标志,应作为本章的讲授重点。 第五章 叶理与线理 (2 学时) 尺度与透入性问题;叶理的类型及特征;叶理的形成机制;叶理的应变意义;线理的类型及 特征;线理与运动轴的关系;拉伸线理的观察与研究。 教学提示:叶理和线理的类型和特征作为本章的重点。 第六章 变质岩区构造分析 (2 学时) 简单介绍变质岩区构造的基本特征,韧性剪切带的基本特征及研究方法,包括韧性剪切带 的概念、类型、组构特征、糜棱岩、剪切运动指向、应变分析和位移方向的确定。 教学提示:韧性剪切带的概念和鉴别标志作为本章的重点内容