(二)地层学部分(20学时) 第一章地层学的基本理论(2学时) 概要讲述地层学的发展历史和基本定律。详细阐述地层的基本概念和一般性质,以及主要的 地层接触关系。 数学提示:了解地层学的学科概况,理解:地层学发展历史,堂握地层学学科的基本定律 地层接触关系类型和地质含义。 第二章地层的成因(2学时) 概要讲述沉积相的基本概念和相连续性原理。系统阐述主要沉积环境与沉积相类型的基本特 征。概要介绍大陆地壳构造分区的经典槽台学说和板块构造理论。系统阐述主要地层建造类型、 地层分区与大地构造单元的基本概念。 第一节地层的形成过程和沉积环境(1学时 了解沉积环境与沉积相的研究意义:理解“将今论古”是沉积环境与沉积相分析的基本 原理:掌握沉积相、相连续性原理的定义。陆相沉积、海陆过波相、海相沉积的主要类型划分 和基本特征。 第二节地层形成的大地构造背景(1学时) 了解大地构造理论的发展历史:理解大地构造环境特征和演变是控制地层发育的最基本因 素:掌握地层建造、地层分区的定义。槽台学说和板块构造理论的基本论点。现代板块构造理论 对地槽、地台的解释。主要地层建造类型。 第三章地球历史和生命滴化(2学时) 概要讲述地球起源与演化的总体历程,以及地质年代划分的依据。讲授古生物学和进化生 物学的一般理论,生物分类和命名的一般规则。介绍目前古生物学科新的进展和发展方向,生命 与环境协同演化的概念和部分实际应用。 教学提示:了解地球起源和演化的总体过程:理解古生物学的基本原理和生物进化的一般规 律:掌握地质历史中主要化石门类和繁盛时代,生命与环境协同演化的交互影响和对现代地球环 境形成的主要作用。 第四章地层的划分和对比(2学时) 系统介绍现代地层学多重地层分类的基本理论和研究方法,重点讲授岩石地层学、生物地层 学和年代地层学的。扼要讲述国际年代地层表与地质年代框架。 教学提示:了解近代地层学的发展历史和基本定律:理解现代地层学发展的主要标志是多 重地层划分理论的完善和各分支地层学科的兴起:掌握地层、层型的定义。地层学的基本定律。 多重地层划分的基本理论和方法。岩石地层、生物地层、年代地层划分的主要单位。全球地质年 代划分的的基本单位(具体到宙、代、纪、世及部分期)和现状。 第五章中国区域地层和地史演化(10学时) 概要介绍中国地层学学科的发展历史和现状。简介中国区域地质的总体特征和地层区划。重 点讲授中国各地质时代地层的标准剖面地层的划分,地层特征,重要地质事件和生物演化事件, 以及主要地区的地史演化

31 (二)地层学部分(20 学时) 第一章 地层学的基本理论(2 学时) 概要讲述地层学的发展历史和基本定律。详细阐述地层的基本概念和一般性质,以及主要的 地层接触关系。 教学提示:了解地层学的学科概况,理解:地层学发展历史,掌握地层学学科的基本定律, 地层接触关系类型和地质含义。 第二章 地层的成因(2 学时) 概要讲述沉积相的基本概念和相连续性原理。系统阐述主要沉积环境与沉积相类型的基本特 征。概要介绍大陆地壳构造分区的经典槽台学说和板块构造理论。系统阐述主要地层建造类型、 地层分区与大地构造单元的基本概念。 第一节 地层的形成过程和沉积环境(1 学时) 了解沉积环境与沉积相的研究意义;理解 “将今论古”是沉积环境与沉积相分析的基本 原理;掌握沉积相、相连续性原理的定义。陆相沉积、海陆过渡相、海相沉积的主要类型划分 和基本特征。 第二节 地层形成的大地构造背景(1 学时) 了解大地构造理论的发展历史;理解大地构造环境特征和演变是控制地层发育的最基本因 素;掌握地层建造、地层分区的定义。槽台学说和板块构造理论的基本论点。现代板块构造理论 对地槽、地台的解释。主要地层建造类型。 第三章 地球历史和生命演化(2 学时) 概要讲述地球起源与演化的总体历程,以及地质年代划分的依据。讲授古生物学和进化生 物学的一般理论,生物分类和命名的一般规则。介绍目前古生物学科新的进展和发展方向,生命 与环境协同演化的概念和部分实际应用。 教学提示:了解地球起源和演化的总体过程;理解古生物学的基本原理和生物进化的一般规 律;掌握地质历史中主要化石门类和繁盛时代,生命与环境协同演化的交互影响和对现代地球环 境形成的主要作用。 第四章 地层的划分和对比(2 学时) 系统介绍现代地层学多重地层分类的基本理论和研究方法,重点讲授岩石地层学、生物地层 学和年代地层学的。扼要讲述国际年代地层表与地质年代框架。 教学提示:了解近代地层学的发展历史和基本定律;理解现代地层学发展的主要标志是多 重地层划分理论的完善和各分支地层学科的兴起;掌握地层、层型的定义。地层学的基本定律。 多重地层划分的基本理论和方法。岩石地层、生物地层、年代地层划分的主要单位。全球地质年 代划分的的基本单位(具体到宙、代、纪、世及部分期)和现状。 第五章 中国区域地层和地史演化(10 学时) 概要介绍中国地层学学科的发展历史和现状。简介中国区域地质的总体特征和地层区划。重 点讲授中国各地质时代地层的标准剖面地层的划分,地层特征,重要地质事件和生物演化事件, 以及主要地区的地史演化

第一节中国地层学发展的历史(1学时) 了解中国地层学发展的历程,几位主要地层学家的理论和贡献:理解:地层区划的实际意 义和依据:掌握:中国的地层区划格局、名称和界线依据。 第二节中国区域地质概祝和地层区划(1学时) 了解前寒武纪的时代划分、前寒武纪岩系(石)的基本特征和主要研究方法:理解前寒 武纪岩系(石)的研究涉及地层学、变质地质学、岩浆岩石学、沉积学、同位素地质年代学、 大地构造学等多学科基本理论和研究方法:掌握前寒武纪的时代划分格架。中国华北板块太古 宙、古元古代岩系(石)发育的一般特征。华北板块(地台)的形成与中、新元古界沉积盖层 扬子板块(地台)的形成与新元古界沉积盖层。 第三节前寒武系(2学时) 了解全球早古生代年代地层划分概况和早古生代的重要化石类群:理解:早古生代的大 海侵和海生无脊椎动物大发展是全球早古生代地质发展史的两大基本特征:掌握中国华北板块 和华南扬子板块的下古生界发有和岩相古地理演化的基本特征。 第四节古生界(2学时) 了解全球晚古生代年代地层划分概况和晚古生代的重要化石类群:理解晚古生代的大海退 和陆生生物大发展是全球晚古生代地质发展史的两大基本特征:掌握中国华北板块和华南扬子 板块的上古生界发有和岩相古地理演化的基本特征。石炭二叠纪是地球历史上重要成煤期,主 要的成煤植物类群和全球古植物地理分区 第四节中生界(2学时) 了解全球中生代年代地层划分概况和中生代的重要化石类群:理解: 三為纪之的中风域 地层和地质发展史的重要特征是“南北差异”,即华北板块和华南扬子板块各自独立的演化:而 侏罗白垩纪之后中国区域地层和地质发展史的重要特征是“东西差异”,表明在侏罗纪之前已经 形成统一的中国大陆板块。“东西差异”的根本原因是东部环太平洋构造域洋一陆板块构造演化 的结果:掌握:中国华北板块和华南扬子板块的三叠系发有和岩相古地理演化的基本特征。中国 大陆板块侏罗白垩系发育的基本特征。印支运动、燕山运动时期中国大陆地壳演化基本特征。侏 罗白垩纪是地球历史上重要成煤期和中国主要陆相含石油、天然气盆地形成期。 第五节新生界(2学时) 了解全球新生代年代地层划分概况和新生代的重要生物类群:理解新生代中国区域地层和 地质发展史的重要特征仍然是“东西差异”:东部环太平洋构造域洋一陆板块构造演化,古近纪 在中国大陆东部广泛发育大陆裂谷断陷盆地:西部古特提斯洋闭合后,印度板块与欧亚大陆板块 陆一陆碰撞形成宏伟的青藏高原:掌握:中国的古近系和新近系中新、上新统发有的基本特征。 喜马拉雅运动的定义。“第四系”的划分和主要研究方法。 第六章地层的综合分析(2学时) 概要介绍地层学综合分析的一般思路和部分实例。讲授综合地层分析中的历史大地构造分析 方法及其对中国及全球部分地区地质演化事件的理解, 教学提示:了解综合地层学分析一般所涉及的学科领域以及几个实例:理解和掌握:历史 大地构造分析的一般方法和思路。 五、实验: 1.实验目的与任务 建立学生的立体感和空间感,掌握构造地质学的基本研究方法和工作方法,培养学生观察

32 第一节 中国地层学发展的历史(1 学时) 了解中国地层学发展的历程,几位主要地层学家的理论和贡献;理解:地层区划的实际意 义和依据;掌握:中国的地层区划格局、名称和界线依据。 第二节 中国区域地质概况和地层区划(1 学时) 了解前寒武纪的时代划分、前寒武纪岩系(石)的基本特征和主要研究方法;理解前寒 武纪岩系(石)的研究涉及地层学、变质地质学、岩浆岩石学、沉积学、同位素地质年代学、 大地构造学等多学科基本理论和研究方法;掌握前寒武纪的时代划分格架。中国华北板块太古 宙、古元古代岩系(石)发育的一般特征。华北板块(地台)的形成与中、新元古界沉积盖层。 扬子板块(地台)的形成与新元古界沉积盖层。 第三节 前寒武系(2 学时) 了解全球早古生代年代地层划分概况和早古生代的重要化石类群;理解:早古生代的大 海侵和海生无脊椎动物大发展是全球早古生代地质发展史的两大基本特征;掌握中国华北板块 和华南扬子板块的下古生界发育和岩相古地理演化的基本特征。 第四节 古生界(2 学时) 了解全球晚古生代年代地层划分概况和晚古生代的重要化石类群;理解晚古生代的大海退 和陆生生物大发展是全球晚古生代地质发展史的两大基本特征;掌握中国华北板块和华南扬子 板块的上古生界发育和岩相古地理演化的基本特征。石炭二叠纪是地球历史上重要成煤期,主 要的成煤植物类群和全球古植物地理分区。 第四节 中生界(2 学时) 了解全球中生代年代地层划分概况和中生代的重要化石类群;理解:三叠纪之前中国区域 地层和地质发展史的重要特征是“南北差异”,即华北板块和华南扬子板块各自独立的演化;而 侏罗白垩纪之后中国区域地层和地质发展史的重要特征是“东西差异”,表明在侏罗纪之前已经 形成统一的中国大陆板块。“东西差异”的根本原因是东部环太平洋构造域洋-陆板块构造演化 的结果;掌握:中国华北板块和华南扬子板块的三叠系发育和岩相古地理演化的基本特征。中国 大陆板块侏罗白垩系发育的基本特征。印支运动、燕山运动时期中国大陆地壳演化基本特征。侏 罗白垩纪是地球历史上重要成煤期和中国主要陆相含石油、天然气盆地形成期。 第五节 新生界(2 学时) 了解全球新生代年代地层划分概况和新生代的重要生物类群;理解新生代中国区域地层和 地质发展史的重要特征仍然是“东西差异”:东部环太平洋构造域洋-陆板块构造演化,古近纪 在中国大陆东部广泛发育大陆裂谷断陷盆地;西部古特提斯洋闭合后,印度板块与欧亚大陆板块 陆-陆碰撞形成宏伟的青藏高原;掌握:中国的古近系和新近系中新、上新统发育的基本特征。 喜马拉雅运动的定义。“第四系”的划分和主要研究方法。 第六章 地层的综合分析(2 学时) 概要介绍地层学综合分析的一般思路和部分实例。讲授综合地层分析中的历史大地构造分析 方法及其对中国及全球部分地区地质演化事件的理解。 教学提示:了解综合地层学分析一般所涉及的学科领域以及几个实例;理解和掌握:历史 大地构造分析的一般方法和思路。 五、实验: 1. 实验目的与任务 建立学生的立体感和空间感,掌握构造地质学的基本研究方法和工作方法,培养学生观察

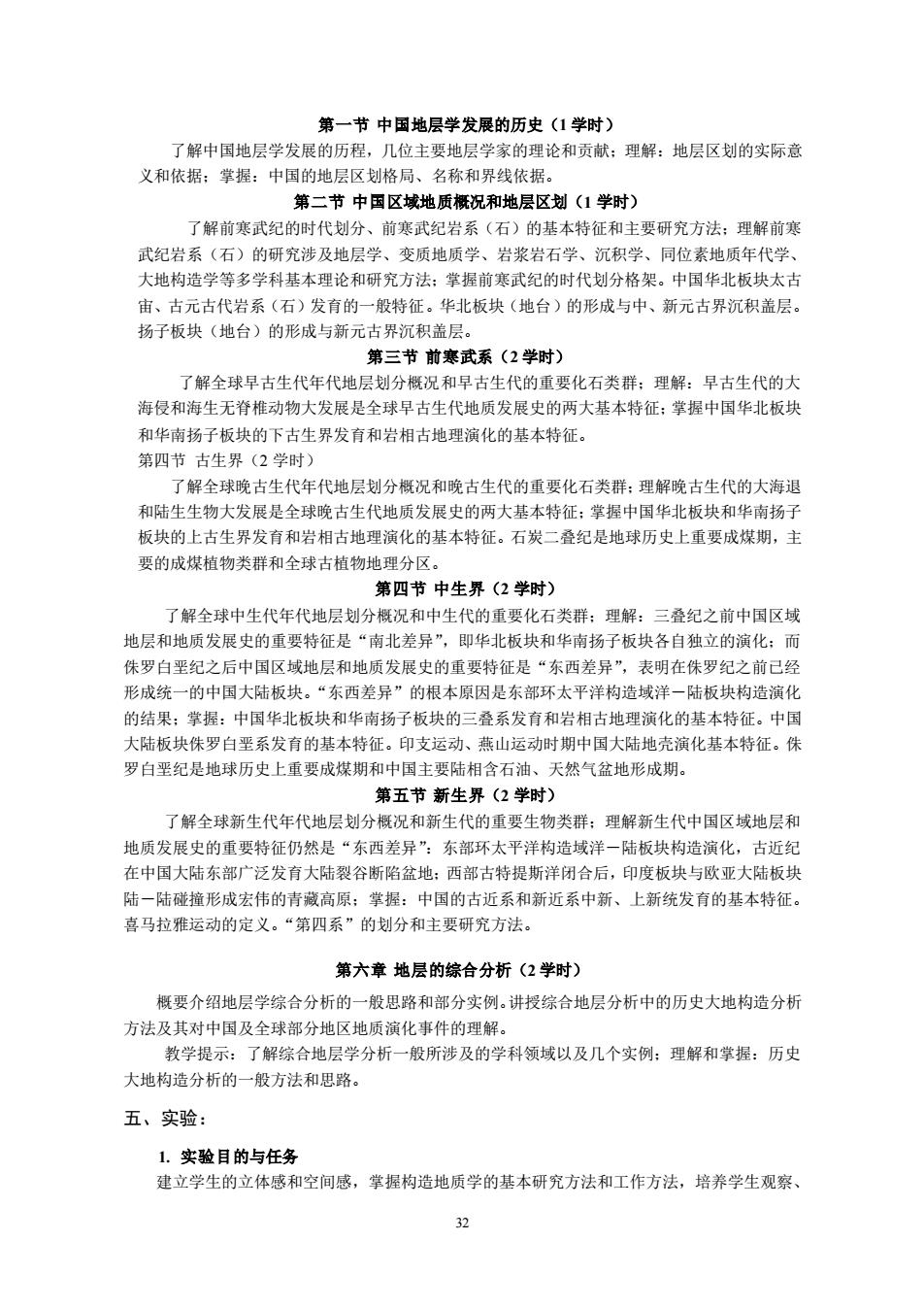

描述、分析地质和综合解决地质问题的能力。 2.实验教学基本要求 通过实验课的学习,要求学生学会用极射赤平投影的方法测定面、线构造的产状,学会阅读、 分析地质图的方法和步骤,掌握绘制地质、构造图件的技术和方法。 3.实验教材或指导书 刘志宏,刘正宏,梁一鸿,徐仲元孙加鹏.构造地质学(第二版).北京:地质出版社,2011, 1-29 4.实验项目一览表 件 实验项目 内容提要 实验学时主要仪器实验 备注 类型 分配 设备 地点 分析水平岩层 水平、倾斜地层在地质图上的 分布特征和地是何的接触 构造到 1及顿斜岩层地 基础 2学 试验台 质图 系求顿斜岩层的产状方法和 验室 编制地质剖面图的方法 分析熠皱地区分析摺皱地风地质图和编制料 构造实 基卧 2学时 地质图 皱地区地质剖面图的方法 试验台 验室 确定断层的性质和形成时期 分析断裂地区 构造到 编制断层地区地质剖面图的方 基础 2学时 试验台 地质图 验室 编制构造钢要图的方法,应用 综合分析地质 物造地质学的基本理论知识利 综合材 4图、绘写地质构 4学 技能,分析解决实际地质构谴 实验 试验台 构造实 造概述报告 验室 问题。 六、考核方式 课程成绩包括实验课成绩(30%)和期末考试成绩(70%)。 实验课成绩根据出勒率和实验课后作业的完成情况进行评定。 期未进行闭卷考试,卷面分值100分。重点考察学生对基础概念的掌握情况,以及对基础地 质尝试、认识的理解程度。 七、审核人 叶茂教授 学院审定程序说明 在课程组讨论基础上,执笔人编写大纲,审核人及教研室审核后提出修改建议,课程组再 次讨论,执笔人进行修改后,提交学院教学委员会审定定稿

33 描述、分析地质和综合解决地质问题的能力。 2. 实验教学基本要求 通过实验课的学习,要求学生学会用极射赤平投影的方法测定面、线构造的产状,学会阅读、 分析地质图的方法和步骤,掌握绘制地质、构造图件的技术和方法。 3. 实验教材或指导书 刘志宏, 刘正宏, 梁一鸿, 徐仲元, 孙加鹏. 构造地质学(第二版). 北京: 地质出版社, 2011, 1-296. 4. 实验项目一览表 序 号 实验项目 内容提要 实验 类型 学时 分配 主要仪器 设 备 实验 地点 备注 1 分析水平岩层 及倾斜岩层地 质图 水平、倾斜地层在地质图上的 分布特征和地层间的接触关 系;求倾斜岩层的产状方法和 编制地质剖面图的方法 基础 2 学时 试验台 构造实 验室 2 分析褶皱地区 地质图 分析褶皱地区地质图和编制褶 皱地区地质剖面图的方法 基础 2 学时 试验台 构造实 验室 3 分析断裂地区 地质图 确定断层的性质和形成时期; 编制断层地区地质剖面图的方 法 基础 2 学时 试验台 构造实 验室 4 综合分析地质 图、编写地质构 造概述报告 编制构造纲要图的方法,应用 构造地质学的基本理论知识和 技能,分析解决实际地质构造 问题。 综合性 实验 4 学时 试验台 构造实 验室 六、考核方式 课程成绩包括实验课成绩(30%)和期末考试成绩(70%)。 实验课成绩根据出勤率和实验课后作业的完成情况进行评定。 期末进行闭卷考试,卷面分值 100 分。重点考察学生对基础概念的掌握情况,以及对基础地 质尝试、认识的理解程度。 七、审核人 叶茂 教授 学院审定程序说明 在课程组讨论基础上,执笔人编写大纲,审核人及教研室审核后提出修改建议,课程组再 次讨论,执笔人进行修改后,提交学院教学委员会审定定稿

《结晶学及矿物学A》课程教学大纲 课程代码:612004 课程名称:结晶学及矿物学A 英文名称:Crystallgraphy and Mineralog 开课学期:2 学时/学分:80(其中实验学时38)/5 课程类型:学科基础课 开课专业:地质学 选用教材:赵珊茸主编:《结晶学及矿物学》,高等教有出版社,2004年6月 主要参考书: 1.潘兆橹主编:《结晶学及矿物学》(上、下),潘兆橹主编,地质出版社,1993出版。 2.罗谷风主编:《基础结品学与矿物学》,南京大学出版社,1998出版。 执笔人:孙国胜胡大千 一、课程简介 结品学及矿物学A是地质学专业必修课程,总学时80,其中讲授2学时,实验课38学时 限于学时及地质学专业特点,该课程的讲授过程中,既注重体系的完整性,又兼顾内容的精简性 结晶学部分在介绍晶体的基本性质的基础上,重点以晶体的对称-晶体定向单形及聚形分析为 线,讲授晶体宏观对称的基本理论:对于晶体内部结构及微观对称理论知识只作扼要的介绍。晶 体化学、晶体生长及晶体规则连生等作为矿物学的基础知识进行了简要的讲解。矿物学部分是该 课程的重点内容,首先讲授矿物的成分、形态、物性等基础知识,在介绍矿物晶体化学分类体系 的基础上,对各大类、类、族矿物的晶体化学、形态、物性及应用等进行归纳、对比学习:重点 讲授地质作用中常见物的品体化学、形态、物性、应用及相似矿物的区别等知识。 Crystallography and Mineralogy (A)is a compulsory course for undergraduates of Geology attention to integrality of system,but also to simplicity because of the limited class hours and characteristics of Geology specialty.The part of Crystallography introduces the foundation of basic qualities of crystals,emphasizing on the basic theory for macro symmetry of crystals based on symmetry of crystals,orientation of crystals.analysis of moncryst and glomerocryst,simplifying on the theory for micro symmetry of crystals and interior textures of crystals.And this part also introduces some basic knowledge of mineralogy such as crystal chemistry,crystal growth and regular etc.The part of Mineralogy is the key content for this course.Firstly,it introduces some basi knowledge on component.shape and property of minerals.Then it sums up and compares with the crystal chemistry,shape.property and application for cach category/group of mineral,basedon shape,property and application of common minerals during geological processes,and distinguishing similar minerals

34 《结晶学及矿物学 A》课程教学大纲 课程代码:612004 课程名称:结晶学及矿物学 A 英文名称:Crystallgraphy and Mineralogy 开课学期:2 学时/学分:80(其中实验学时 38)/5 课程类型:学科基础课 开课专业:地质学 选用教材:赵珊茸主编:《结晶学及矿物学》,高等教育出版社,2004 年 6 月 主要参考书: 1. 潘兆橹主编:《结晶学及矿物学》(上、下),潘兆橹主编,地质出版社,1993 出版。 2. 罗谷风主编:《基础结晶学与矿物学》,南京大学出版社,1998 出版。 执笔人:孙国胜 胡大千 一、课程简介 结晶学及矿物学 A 是地质学专业必修课程,总学时 80,其中讲授 42 学时,实验课 38 学时。 限于学时及地质学专业特点,该课程的讲授过程中,既注重体系的完整性,又兼顾内容的精简性。 结晶学部分在介绍晶体的基本性质的基础上,重点以晶体的对称-晶体定向-单形及聚形分析为主 线,讲授晶体宏观对称的基本理论;对于晶体内部结构及微观对称理论知识只作扼要的介绍。晶 体化学、晶体生长及晶体规则连生等作为矿物学的基础知识进行了简要的讲解。矿物学部分是该 课程的重点内容,首先讲授矿物的成分、形态、物性等基础知识,在介绍矿物晶体化学分类体系 的基础上,对各大类、类、族矿物的晶体化学、形态、物性及应用等进行归纳、对比学习;重点 讲授地质作用中常见矿物的晶体化学、形态、物性、应用及相似矿物的区别等知识。 Introduction to the course Crystallography and Mineralogy (A) is a compulsory course for undergraduates of Geology specialty, and it takes 80 class hours including 38 experimental hours. During teaching, it not only pays attention to integrality of system, but also to simplicity because of the limited class hours and characteristics of Geology specialty. The part of Crystallography introduces the foundation of basic qualities of crystals, emphasizing on the basic theory for macro symmetry of crystals based on symmetry of crystals, orientation of crystals, analysis of monocryst and glomerocryst, simplifying on the theory for micro symmetry of crystals and interior textures of crystals. And this part also introduces some basic knowledge of mineralogy, such as crystal chemistry, crystal growth and regular intergrowth, etc. The part of Mineralogy is the key content for this course. Firstly, it introduces some basic knowledge on component, shape and property of minerals. Then it sums up and compares with the crystal chemistry, shape, property and application for each category/group of mineral, based on introduction of crystal chemical classification of minerals. Finally, it emphasizes on crystal chemistry, shape, property and application of common minerals during geological processes, and distinguishing similar minerals

二、课程性质、目的与任务 结品学及矿物学A是地质学专业的重要专业基础课,它是继地球科学概论课程之后的第 门地质课程。它为学习晶体光学、岩石学、矿床学、地球化学及地层学等后续课程提供必要的结 晶学、矿物学基础,同时,它作为研究地壳的物质成分的学科之一,本身兼有专业课的性质,并 也直接应用于地质勘查工作。 通过本课程的学习,应使学生学习必要的结晶学、矿物学的基本理论、基本知识和基本技能, 理解或了解品体的基本性质、品体生长、广物成分、形态、成因、用徐和研究方法及冬大卷、类 矿物的一般通性。掌握晶体对称、常见单形、聚形分析方法、结晶符号、晶体化学的基本原理、 矿物物理性质及肉眼鉴定矿物的方法。 三、教学基本要求 本课程分为结晶学基础、矿物学通论和矿物学各论三个部分。 1结晶学是矿物学的基础,本部分侧重的是几何结品学和品体化学,了解品体生长、内部结构。 2.矿物通论主要讲授矿物的化学成分、形态、物理性质和成因产状方面的基本理论知识, 绍矿物的鉴定和研究方法。学习矿物通论,一方面要使学生对矿物的成分、形态、物理性质和成 因等有基本的认识:另一方面要强调学会对矿物外表特征的观察和肉眼鉴定(包括简易化学)方 3.对矿物各论,要注意掌握各大类(或类)矿物的一般性(共性)和各矿物种的特殊性(个 性)。既要对各类矿物有系统地、概括地了解,又要注意抓住每个矿物种的特征。本课程学习和 认识近90余种矿物 4.使学生举握扎实的基础理论和基本知识,注重培养学生科学的思维方法和实践能力,采用 理论讲述与实验相结合的方法进行教学,培养和提高学生分析问题和解决问题的能力。 四、各章节内容及学时分配 绪论(0.5学时) 教学目的与要求 通过本章学习,要求学生了解结品学与矿物学的研究现状、存在问题及发展趋势,重点阐明 结晶学与矿物学的相互关系以及结晶学与矿物学的主要研究内容,勾划出本课程的基本轮廊及发 展前景,以开拓学生的视野和激发学生学习的积极性、自觉性、创新性, 敦学内容 一、矿物的概念 二、矿物学及其研究内容 三、结品学及其研究内容考核要求 了解:准矿物的概念、结晶学及矿物学的研究内容 理解:矿物的概念 掌握:结品学及矿物学的相互关系 第一章品体及基本性质(15学时) 教学目的与要求 深入理解品体的定义,了解品质、非晶质和准品态的物质的区别。理解品体的基本性质 和面角恒等定律

35 二、课程性质、目的与任务 结晶学及矿物学 A 是地质学专业的重要专业基础课,它是继地球科学概论课程之后的第二 门地质课程。它为学习晶体光学、岩石学、矿床学、地球化学及地层学等后续课程提供必要的结 晶学、矿物学基础,同时,它作为研究地壳的物质成分的学科之一,本身兼有专业课的性质,并 也直接应用于地质勘查工作。 通过本课程的学习,应使学生学习必要的结晶学、矿物学的基本理论、基本知识和基本技能, 理解或了解晶体的基本性质、晶体生长、矿物成分、形态、成因、用途和研究方法及各大类、类 矿物的一般通性。掌握晶体对称、常见单形、聚形分析方法、结晶符号、晶体化学的基本原理、 矿物物理性质及肉眼鉴定矿物的方法。 三、教学基本要求 本课程分为结晶学基础、矿物学通论和矿物学各论三个部分。 1.结晶学是矿物学的基础,本部分侧重的是几何结晶学和晶体化学,了解晶体生长、内部结构。 2.矿物通论主要讲授矿物的化学成分、形态、物理性质和成因产状方面的基本理论知识,介 绍矿物的鉴定和研究方法。学习矿物通论,一方面要使学生对矿物的成分、形态、物理性质和成 因等有基本的认识;另一方面要强调学会对矿物外表特征的观察和肉眼鉴定(包括简易化学)方 法。 3.对矿物各论,要注意掌握各大类(或类)矿物的一般性(共性)和各矿物种的特殊性(个 性)。既要对各类矿物有系统地、概括地了解,又要注意抓住每个矿物种的特征。本课程学习和 认识近 90 余种矿物。 4.使学生掌握扎实的基础理论和基本知识,注重培养学生科学的思维方法和实践能力,采用 理论讲述与实验相结合的方法进行教学,培养和提高学生分析问题和解决问题的能力。 四、各章节内容及学时分配 绪论(0.5 学时) 教学目的与要求 通过本章学习,要求学生了解结晶学与矿物学的研究现状、存在问题及发展趋势,重点阐明 结晶学与矿物学的相互关系以及结晶学与矿物学的主要研究内容,勾划出本课程的基本轮廓及发 展前景,以开拓学生的视野和激发学生学习的积极性、自觉性、创新性。 教学内容 一、矿物的概念 二、矿物学及其研究内容 三、结晶学及其研究内容考核要求 了解:准矿物的概念、结晶学及矿物学的研究内容 理解:矿物的概念 掌握:结晶学及矿物学的相互关系 第一章 晶体及基本性质(1.5 学时) 教学目的与要求 深入理解晶体的定义,了解晶质、非晶质和准晶态的物质的区别。理解晶体的基本性质 和面角恒等定律