6 对3网终:锋构、应用5设计 “难”的方面去具体地讲述三代P2P网络(第2、3、4章),列举当前世界范围内的各 种P2P应用体系和应用软件、介绍一些著名软件的使用(第5章),研究P2P技术 的核心机制、增强机制、模拟和仿真(第6、7、8章),最后总结P2P的现状并展望 P2P的未来(第9章)。我们给每位读者的建议是一把握本书的脉络,理清P2P 的历史,有选择性地阅读,需要的时候回过头来参考。 1.2P2P网络的发展历程 1.第一阶段:1999一2000年,民间软件,锋芒初现 1999年,18岁的Shawn Fanning开发了世界上第一个应用性P2P网络软件 Napster,在半年时间里即拥有5000万注册用户。Napster是第一代P2P网 络一混合式P2P体系(hybrid P2 P architecture)最杰出的代表,向整个世界传达 了P2P优秀的思想,展现了P2P巨大的潜力。不久以后,Napster网站因为版权问 题被推上法庭,此后一直官司不断,在经历了约两年的法律纠纷之后,2001年底, 流星般的Napster最终关闭了。 2o00年3月,第一个无结构P2P网络Gnutella诞生于NullSoft公司,它是第 二代P2P网络一无结构P2P体系(unstructured P2 P architecture)的代表。虽 然发布之后不久,Gnutella就因为其母公司担心法律问题而被关闭,但是gnutella 所代表的无结构、纯分布式P2P体系的思想却广泛流传开来,而Gnutella本身成 为一种典型的无结构P2P网络协议。 几乎与Gnutella产生的同时,以“自由、安全、匿名”著称的无结构P2P网络 Freenet推出,它从一开始就有着很不同的理念:Napster、Gnutella这类P2P系统 的主要目的在于交换文件,而Freenet的目的是共享Internet上的计算机资源,组 建一个不受限制、不受审查的信息发布和获取的平台。虽然Freenet拥有前卫的 思想和高超的技术,但由于其使用的复杂和过于理想的自由主义理念,Freenet在 大多数国家被严格管制。 Gnutella问此后不久还出现了新的无结构P2P应用系统KaZaA,但与短命的 Gnutella不同,KaZaA从开始到现在,其用户群不断扩大,号称拥有超过300万的 平均在线用户,KaZaA网站上的统计数据称:截至2007年3月,KaZaA软件已被 下载超过3.8亿次,毫不逊色于当年的Napster。.KaZaA基于著名的FastTrack 协议,该协议是与Gnutella并列的典型的无结构P2P协议,其最大的改进在于引 入“超结点”(SuperNode),从而第一个有效地开发了P2P网络中的结点异构性(即 结点之间在能力上的差异)。基于FastTrack协议的应用还有KaZaA的类似体 KaZaA-Lite,以及Grokster、iMesh等

% !"#$)%&#’()*+ +H,,DnÒÌZHêüäO =!=PQ%´!#N#Oª&"ÆVÒ%q,l q=!=,]Z²},]É|#0¹÷øÉ|,\]%´Fª&"hi =!=RS ,#Â#®#fô#®#ë}P%´G#T#Uª&")¨·´ =!= ,3h^f =!=,«:%´Eª&$¡[7ÅìØ, .$’’’åà,Q"C =!= ,"öH5ì"M,dW9‘: O$ !"$ #$#$%&’()* !""#$%)!’’’!$(((&"’()*"+,-. AEEE9"AU¡,:8/,+>/++1+D-6%´0m,]ö =!=PQÉ| H/&4()*"y · 9 d ¸ F""" ¹ í ¢ ] É$H/&4()* $ ´ 0 O =!= P Q’’’$YE =!=Z²%857*13=!=/*#81()#(’*)&)£2,O@"¼Ûm%)¤ 6=!=×¥,NZ"f36=!=N+,t$wcª¨"H/&4()*P¦p§Ö7 82Qߨ"¨0&©ªwA"yä6«¯9,߬®/¨"!""A9ÿ" b¯, H/&4()*)|©°6$ !"""9N±"´0mæ´ =!=PQ C+’()00/%Kz H’00:$V(ݪ"1$´ åO =!=PQ’’’æ´ =!= Z²%’+4(*’#(’*)3=!=/*#81()#(’*)&,O@$Ê ?-±/¨wc"C+’()00/p«²ÝªEÂ߬78!2©°"Ý$ C+’()00/ âO@,æ´#ý°±E =!=Z²,NZ³b):"! C+’()00/åæÐ p0q´ô,æ´ =!=PQ-.$ 7M C+’()00/©K,cd"ª+¨á#z.#vø,÷#,æ´ =!=PQ’’’ >*))+)(Q2"1 0µ’ûwc,C¶)H/&4()*#C+’()00/¡( =!=²³ ,Ã_,yzaÎm|"!>*))+)(,_,${y.+()*+)(,!"#Ô" 0mwfç®#wf·>,<=-±}Ѹ,W$Ê? >*))+)(Ò¹, NZ}Ó,RS"Ýáz«\],cd}‘zCZ,¨áãC¶">*))+)(y +V¼pº2鬮$ C+’()00/7¨wc,236r,æ´=!=,]²³ I/J/K"ÝMËU, C+’()00/wc"I/J/K µk3y"«]ÉwAe+"»#Ó‘N""¹, îy]É"I/J/K P¦,³!¼Á#)¼W!""T9N±"I/J/K É|Ö2 0mÓ‘NBU½ð"¾w¿\zV9, H/&4()*$I/J/K z÷ø, >/4(<*/#- -."6-.$M C+’()00/^Æ,´ô,æ´ =!=-."«)+,4ÜyzÀ j+Ó´µ,%:’&)*H$3)&" !´0mH-6 =!=PQ,´µ½ö% ´µ/yht,3½&$z >/4(<*/#--.,,], I/J/K ,(ÁZ I/J/K@R1()"ª¦ C*$-4()*#1?)48¶$��������������������

第1幸P2p网终简尔 eDonkey(电驴)差不多和Gnutella同时出现(2000年),它提供文件分块下 载,从而每个文件可以从其他多个用户并行下载。eDonkey网络结构很像 KaZaA,它采用“服务器”(不同于一般意义上的服务器)作为网络的核心部分,“服 务器”的作用很像KaZaA中的“超结点”,每个用户只需连接到特定的“服务器”来 共享和获取文件。eDonkey从一开始就吸引了很多Internet用户,到今天仍然非 常流行。 2000年8月,著名出版人O'Reilly组织了一次意 义重大的P2P峰会,来帮助人们认识P2P的潜力并消 PEER-TO-PEER 除Napster、.Gnutella造成的“P2P是盗版技术”的负面 影响。参与P2P峰会的既有Napster、Gnutella、 Freenet的开发者,也有那些试图挖掘P2P分布计算能 力的公司和组织如Popular Power、SETI@Home、 Distributed.net等。O'Reilly认为目前P2P的状态类 地a制es的 似于“盲人摸象”,P2P技术的领导者们每个人都看到 heP和werf 了P2P这头“巨象”的一些特征,如果他们能够有机会 Disrtive Technologles 交流思想,P2P将会更快地发展。这次峰会主要有三 个目的:①诠释P2P,说明要从中得到什么;②描述 P2P的作用,P2P能解决什么样的问题;③形成一个提供给大众的关于P2P的信 息,消除那些负面影响。在那次峰会后不久,O'Reilly于2001年出版了日前所知 最早的关于P2P网络的书籍Peer-to-Peer:Harnessing the Power of Disruptive Technologies(见右上小图)。这本书包含了有关P2P的诸多话题:P2P的起源、 Napster.、SETI@Home、Jabber、Gnutella、Freenet、Red Rover、Publius、Free Haven、 元数据、缓存管理、信任机制、声誉、安全性等,它主要的不足是内容陈旧、缺乏 代表性,因为那时对P2P网络的研究实际上还处于萌芽期。 同是2000年8月,Intel公司宣布成立P2P工作组,正式开展P2P的研究。工 作组成立以后,积极与应用开发商合作开发P2P应用平台。2002年Intel发布了. NET基础架构之上的P2 P Accelerator Kit(P2P加速工具包)和P2P安全API软件 包,从而使得利用微软.NET开发软件的人员能够迅速地建立P2P安全Wb应用。 IBM、HP等公司也是Intel成立的P2P工作组中的成员。这两家公司在2000 年9月共同推出了一种开放存储技术,这一存储技术利用了P2P技术,可以方便 地从用户的硬盘向服务器上复制数据。HP公司还把P2P的立足点放在打印技术 上,该公司新推出的网络打印技术可使用户通过P2P网络共享打印机。 2.第二阶段:2001一2003年,步入正统,群雄逐鹿 如果说1999年属于第一代混合式P2P网络的辉煌、2000年属于第二代无结

, ! - " # " #$./ & )M$+-)5%ÂÃ&3wV} C+’()00/cd23%!"""9&"1Yñm|°Ä0 m" ! m m | Ê ª « Æ V m ] É ^ Ì 0 m$)M$+-)5 P Q ´ û ñ I/J/K"1ü]+½¾¿,%wcz0¯¢£,½¾¿&opPQ,#°"+½ ¾¿,,o]ûñ I/J/K ,+Ó´µ,"m]ÉMTUk X,+½¾¿,: {y}Ѹm|$)M$+-)5 0µÅÀ6ûV.+()*+)(]É"kXÆY?> ºbÌ$ !"""9U±"÷ø2§’ PWX)100560𢠣+, =!=Ǹ":ÈÉ’[Õq =!=,t^~ Ê H/&4()*#C+’()00/¶Ð,+=!=$˧RS,,Dn I J$ M =!= Ç ¸ , Ì H/&4()*#C+’()00/# >*))+)(,-Ø"Fò¹ÍÎÏ =!=°±!"h t, Ý ª } / =$&’0/*=$,)*#:Y<.# ;$%)# M14(*17’()3B+)(¶$PWX)1005Õp_Ò =!= ,hO( Áz+Ð’Ñ=,"=!= RS,ÃÄØ[m’ã0k 6=!=¡+N=,,0¹ °"/ÒÆ[hÚ#¸ abNZ"=!= ¥¸gH-f$¡ðǸÃä m_,)! ÓÔ =!="¤. =kÕÖ(" ü =!=,o]"=!=h[\ÕÖó,78($×Ð0mYñ7+Ø,©z =!=,< ="~Êò¹DnIJ$yòðǸ¨wc"PWX)1005z!""A92§6_Òâ ) ,©z =!= P Q , àÙ %&&’()*(%&&’)+,’-&../-0)1&%*2&’*3$/.’45)/6& 7&81-*9*0/&.%eÚÏ&$¡åàÙÛ6© =!=,ÜVÝ8)=!=,# H/&4()*#:Y<.#;$%)#Z/77)*#C+’()00/#>*))+)(#X)3X$6)*#=’701’4#>*));/6)+# Þ¼Á#k>¬C#<#®#wx#z.ö¶"1Ã,w ß$q~ àá#ßâ O@ö"pòd; =!=PQ,hi÷ø,Bzãä^$ c$!"""9U±".+()0ݪå±Ð$=!=èo"ÞEf=!=,hi$è oÐ$ª¨"æGM,]-çYo- =!=,]W$!""!9.+()0-±6B HY<è/, =!=K##)0)*/($*I1(%=!=é{èÌÙ&} =!=z. K=.É| Ù" !\=]êÉBHY<-É|,’ÑhÚÍ{H $=!=z. S)7,]$ .L?#;=¶ÝªF$.+()0Ð$,=!=èo,ÐÑ$¡¯ºÝªy!""" 9E±{cQ260qa>?RS"¡0>?RS]6 =!=RS"ʪDò H ]É,ë¼½¾¿c®¼Á$;=ݪ, =!=,$ßµayuìRS "6ݪrQ2,PQuìRSÊ\]É_‘ =!=PQ{yuì#$ $""/$%)$((!!$((%&"0123"4567 /Ò¤AEEE9Çz´0O$YE =!=PQ,íî#!"""9Çz´åOæ´��������������

8 对3网终:体构、应用5设计 构P2P网络的成功,那么,2001年则是第三代P2P网络一结构化P2P体系 (structured P2 P architecture)展现的舞台。这一年学术界真正开始关注和重视 P2P网络,IEEE成立P2P专业会议,ACM在网络通信领域最具影响力的几个会 议发表了多篇有关P2P的经典论文,P2P领域最具代表性的经典模型和应用体系 被提出,其中有:Chord、CAN、Tapestry、Pastry、CFS、OceanStore、PAST等;同时,大 多数知名的学术团体和技术组织成立或者完善了专门的P2P研究组,其中有:MIT 的Chord/CFS研究组、UC Berkeley的Tapestry/OceanStore研究组,Microsoft Research和Rice University的Pastry/PAST研究组、Stanford Peers研究组等。 2001年,Ray Ozzie(著名的Lotus Notes软件的开发者)创立了Groove Networks公司,开发Groove Virtual Office(Groove虚拟办公室),此软件意在使 用P2P技术营造一个Internet协同工作空间。2005年3月,Groove公司被软件 巨人微软以1.2亿美元收购,而Groove的创始人Ray Ozzie成为微软CTO(首席 技术官)。实际上早在2001年,Groove公司就曾接受过微软高达5100万美元的 投资,所以2005年的收购并不值得奇怪。在微软最新推出的Office12办公软件 中,已整合了Groove软件:处于测试中的Microsoft Office12共包含14个组件, 而Groove占据其中3个。 2002年,P2P专业会议IPTPS首次召开,会议的规模不大,但影响力不小。 SIGCOMM、SPAA、PODC、INFOCOM、ICDCS等网络通信、分布式系统领域的重 要会议继续关注P2P,甚至有些设置了P2P专题讨论会,新的P2P模型如 Kademlia,Viceroy等被提出,它们在理论上很有意义。 2002年5月,由于不满意当时的eDonkey:2000客户端软件,并且坚信能做出 更出色的类似客户端,Merkur聚集了一批原本在其他领域有出色发挥的程序员到 他的周围,开始了著名的“eMule工程”。eMule这个名称“电骡”表明了它和 eDonkey的关系一承继关系,但eMule更出色。他们没有想到的是,不久以后 eMule的流行性甚至远超过它的前驱eDonkey.。 2002年10月,新一代的混合式P2P网络BitTorrent推出,到2003年BT (BitTorrent简称)已在世界范围内(尤其是在中国)广泛流行。2006年底,中国互 联网络信息中心(CNNIC)发布的中国互联网统计报告显示:中国1.11亿网民中 有27.8%的人使用过BT软件(超过3000万人),其流行程度由此可见一斑。 BitTorrent使用基于文件的分散式服务器,共享同一文件的用户构成一个独立的 子网,所以BitTorrent既不会因为一台服务器失效而影响整个网络,也不会像 Napster那样被关闭网站(BT网站太多且分散在世界各地);同时,分片优化、阻塞 控制等方法使得BT能够充分利用网络资源。 自2003年开始,P2P的发展实际上进入一个稳定期。在解决了P2P网络最 核心的问题后,学术界将重点放在其性能增强、安全问题和实用系统开发上。这里

’ !"#$)%&#’()*+ =!=PQ , Ð g"òÖ"!""A 9 $ ´ ä O =!= P Q’’’´ Ù =!= Z ² %4(*’#(’*)3=!=/*#81()#(’*)&f3,ïW$¡09¢SPÞµ©í}e =!=PQ".YYYÐ$ =!=ðñ¸."K9? yPQ_<Ã)ÌIJt,7m¸ .-@6Vò© =!=,ä´¬m"=!=Ã)ÌO@ö,ä´ëô},]Z² 2Y2"«)98$*3#9KH#</&)4(*5#=/4(*5#9>:#P#)/+:($*)#=K:<¶(cd"+ V¼ø,¢SóZ}RSÐ$þØ-g6ðô,=!=hi"«)?.< , 98$*3*9>: h i #Q9 L)*-)0)5 , </&)4(*5*P#)/+:($*) h i "?1#*$4$V( X)4)/*#8} X1#)Q+16)*41(5,=/4(*5*=K:<hi#:(/+V$*3=))*4hi¶$ !""A9"X/5 P221)%÷ ø , R$(’4 H$()4 É | , - Ø&µ $ 6 C*$$6) H)(,$*-4ݪ"- C*$$6)[1*(’/0PVV1#)%C*$$6)õÝö&"É|¢y\ ]=!=RS÷¶0m.+()*+)(-cèoø$!""F9N±"C*$$6)ݪ2É| N’êɪAB!½ùÞúû"! C*$$6),µµ’ X/5P221)ÐpêÉ 9<P%üý RS©&$÷ø y!""A9"C*$$6)ݪþUf‘êɤFA""¹ùÞ, ÿÔ"âª!""F9,úû^w!=º"$yêÉ)rQ2, PVV1#)A!õÝÉ| "ÖÛY6 C*$$6)É|)Bz‘Í, ?1#*$4$V(PVV1#)A!{ÙÛAOm|" ! C*$$6)ÀÁ«Nm$ !""!9"=!= ðñ¸..=<=:üð#"¸.,êëw+"ÝIJtwÏ$ :.C9P??#:=KK#=PM9#.H>P9P?#.9M9:¶PQ_<#°±E²³Ã, ¸. $ © í =!="% W ¹ á & 6 =!= ð 8 ’ ¬ ¸"r , =!= ë ô / I/3)%01/#[1#)*$5¶2Y2"1[yC¬û¢£$ !""!9F±"ázw(¢Vd,)M$+-)5!"""ÈÉÿÉ|"^)*<h+2 2\,(ÁÈÉÿ"?)*-’*+X60,-åy«ÆÃ2\-.,/Ñk Æ,]" µ 6 ÷ ø , +)?’0)è ,$)?’0) ¡ m ø # + 0,@ . 6 1 } )M$+-)5,©²’’’1$©²"Ý)?’0)2\$Æ[ÓZk,$"wcª¨ )?’0),bÌö%WõÓ‘1,Ò2)M$+-)5$ !""!9A" ±"r 0 O ,$ Y E =!= P Q L1(<$**)+(Q 2"k !""N 9 L< %L1(<$**)+((#&Öy%q%Z«$yp&bÌ$!""G9ÿ"pS zPQ<=Â%9HH.9&-±,pSzP³!345A)pABAA½PÎ !TBU\ , ’ \ ] ‘ L< É | %Ó ‘ N""" ¹ ’&"« b Ì | á Ê e 06$ L1(<$**)+(\]zm|,°ÏE½¾¿"{yc0m|,]ÉÐ0m7$, 8P"⪠L1(<$**)+(Ìw¸p0W½ ¾ ¿ 9 !I J Û m P Q"F w ¸ ñ H/&4()*òó2©°P¦%L<P¦:V)°Ïy%lH&(cd"°l×Ù#;< ®¶Dß\=L< hÚ°]PQÔ$ ¨!""N9µ"=!=,-f÷øÜj0m=X^$y[\6 =!= PQ) #Â,78¨"¢S¥µay«öhfô#z.78}÷]²³-$¡¸�������������������

9 第1章P2p网终简介 值得一提的是由MIT的Frans Kaashoek教授领衔的研究小组,他们联合其他美 国一流高校和研究机构进行的IRIS项目(Infrastructure for Resilient Internet System,容错的Internet系统架构),用P2P的方法去研究并建立新一代互联网络 结构,得到了2003年美国NSF(自然科学基金)在T领域最大的一项基金资助。 另一方面,商业领域更多地在改进过去的P2P应用软件,很多混合式、无结构的 P2P网络将学术界结构化P2P体系的思想整合进来,如BitTorrent就整合了 Kademlia的分布式散列表,这种融合体现了P2P学术界对商业界的影响,是难能 可贵的。 2003年,在无结构P2P方面Gnutella协议0.6版发布,它比Gnutella协议 O.4版扩展了很多,比如以明确的形式建议“超Peer”(UltraPeer)的使用。在结构 化P2P方面,新的P2P模型SkipNet、Koorde等被提出,SkipNet是第一个显式提 供路由局部性、对象语义局部性的结构化P2P模型,Koorde则在理论上具有很高 的价值,证明了一些P2P领域悬而未决的结论。 2003年,商业领域诞生了一颗璀璨的新星一Skype公司,它是全球第一家 P2P即时通信公司,采用P2P技术为用户提供免费或廉价的语音通话服务,使用 端到端的加密技术保证通信的安全可靠性。仅一年时间,Skyp用户就超过了 1300万,迄今为止注册用户超过2300万,同时在线用户数高达100万,而且新用 户以每天6万的速度增长,其迅猛的发展速度再度证明了P2P的巨大潜力。 软件领域的巨人微软公司向来不愿错过每一项热点技术。为了使Windows 操作系统更好地与P2P应用协调,Microsoft对Windows XP进行了强化,公布了 “Windows XP P2P软件开发包”,这个编程工具使软件开发商能够更容易地在 Windows XP上编写P2P应用程序。2003年,Microsoft并购了P2P新公司 XDegrees,声称将把XDegrees的技术用于它的存储产品,随后,Microsoft推出了 一款面向年轻人的即时通信软件“Three degrees"”,大刀阔斧地挺进P2P市场。微 软在全球各地的研究院基本上都将P2P列入其工作重点并发表了多篇有价值的 论文,这里面做得最好的是微软剑桥研究院(Pastry/PAST系列),微软亚洲研究 院的系统研究组在P2P方面也很不错。 3.第三阶段:2004一2006年,国际国内,风起云涌 2004年,在IPDPS会议上基于CCC拓扑的Cycloid常数度P2P模型被提出, 它兼有常数度、超立方体、环形多种属性,可以看成是对此前诸多结构化P2P模型 的一个总结。从Cycloid的提出可以看出,P2P网络的主要问题、核心机制、整体 架构已经形成,P2P研究者对这些重大问题已经形成共识,下一步要做的工作,应 该主要放在更细节、更高效、更实用的方面。另外,如何将各种不同的P2P应用系 统像Web那样整合起来(2o05年发表于SIGCOMM会议的OpenDHT服务体系

, ! - " # " #$./ ( !=0Y,$á ?.<, >*/+4I//48$)->?Ã@,hiÏ"Æ[zY«Æù p0b A}h i # Ü Ì ,.X.: Ð _ %.+V*/4(*’#(’*)V$*X)4101)+(.+()*+)( :54()%"~R,.+()*+)(²³è&"] =!=,DßÒhi^ $r0OSzPQ ´"=k6!""N9ùp H:>%¨?B¢C&y.< Ã)+,0ÐCÔÉ$ I0Dn"çñÃVHy4Ü‘Ò, =!= ,]É|"ûV$YE#æ´, =!=PQ ¥ ¢ S ´ Ù =!= Z ² , N Z Û Y Ü :"/ L1(<$**)+( Û Y 6 I/3)%01/,°±EÏÆ@"¡qDYZ36 =!=¢S;çñ,IJ"$Hh ÊE,$ !""N9"yæ´ =!= Dn C+’()00/-."BG§-±"1Õ C+’()00/-. "BO§ef6ûV"Õ/ª.Þ,×E .+Ó =))*,%Q0(*/=))*&,\]$y´ Ù=!=Dn"r, =!=ëô:-1&H)(#I$$*3)¶2Y2":-1&H)($´0m5EY ñ<áFö#;=L£Fö,´Ù =!=ëô"I$$*3)yC¬Ìû ,v!"G.60¹ =!=ÃH!«\,´¬$ !""N9"çñÃ%K60IJK,r’’’:-5&)ݪ"1$.´0º =!= d_<ݪ"ü] =!=RSp]ÉYñLMþNv,LO_ݽ¾"\] ÿkÿ,éPRSrG_<,z.Ê;ö$x09d":-5&)]ÉÓ ‘6 AN""¹"QXpÛí¢]ÉÓ‘!N""¹"cdy]ɼ¤A""¹"!)r] ɪÆG¹,{|fb"«ÍR,-f{|K|G.6 =!=,N+t$ É|Ã,N’êÉݪ¼:wSR‘0ÐjµRS$p6\ S1+3$,4 Ío²³ïHM =!=,]-"?1#*$4$V(; S1+3$,4]=ÜÌ6ôÙ"ݱ6 +S1+3$,4]==!=É|-Ù,"¡mTèÌ\É|-çhÚ~ Hy S1+3$,4]= T U =!= , ] /$!""N 9"?1#*$4$V( ^ û 6 =!= r Ý ª ]M)D*))4"w#¥ ]M)D*))4,RS]z1,>?©V"@¨"?1#*$4$V(Q26 0Wn¼9X’, d_<É|+<8*))3)D*))4,"+YZ[H\Ü =!=]^$ê Éy.lH,hi_å㥠=!=Æj«èoµ^-@6Vòv!, ¬m"¡¸n+=)ï,$êÉ‘ahi_%=/4(*5*=K:< ²Æ&"êÉbchi _,²³hiy =!=DnFûwR$ %""8$%)$((&!$(()&"9:9;"<=>? !""O9"y.=M=:¸.z 999op, 95#0$13º¼| =!=ëô2Y2" 1"º¼|#Ó$DZ#P×VqÇö"ʪ0Ð$;ÒÜV´Ù =!=ëô ,0m·´$ 95#0$13,Y2ʪ02"=!=PQ,Ã78##Â#®#ÛZ èÖä×Ð"=!=hiØ;¡¹+78Öä×Ð{q"00¿+,èo", 6Ãayû9##÷],Dn$I×"/¥lqwc, =!=,]² ³ñ S)7òóÛY:%!""F9-@z :.C9P?? ¸., P&)+M;< ½¾Z²��������

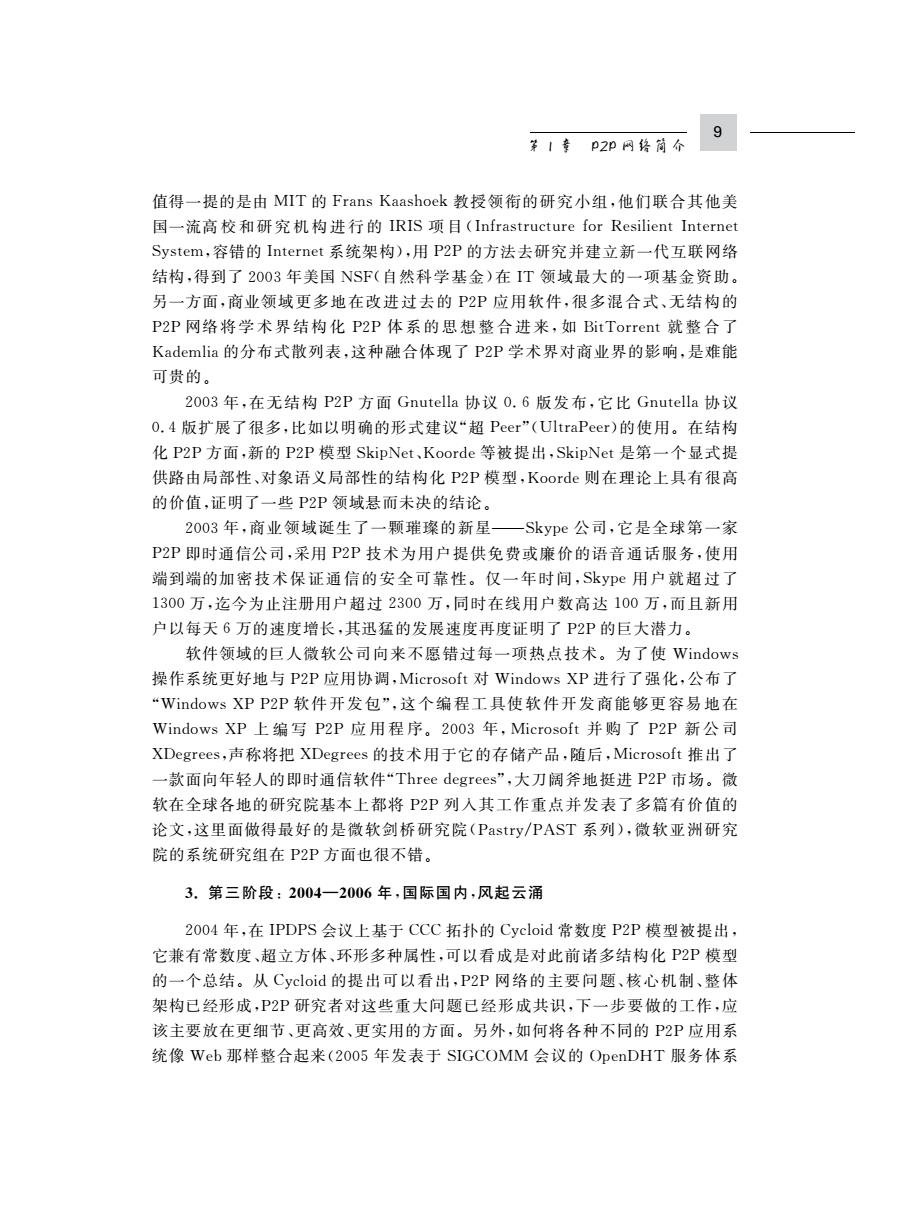

10 对3冈终:练构、应用5设计 在这方面做了努力),甚至将P2P和Wb整合起来,也是一件非常有意义的大事。 2005年底,Springer在其LNCS(Lecture Notes in Computer Science)系列中出版了一本内容丰富、涵盖面非常 广阔的P2P专著Peer-to-Peer Systems and Applications。 全书共33章,分10个部分,每章由不同作者编写,涉及 Peer-to-Peer Systems P2P的概念、历史、结构、应用、自组织、检索、性能、移动环 and Applications 境应用、商业应用与市场等多方面内容,提供了对整个 P2P领域权威、全面的总结、分析与展望。此外,P2P的大 师Ion Stoica将意为上述专著绘制了封面(见右图)并撰写 了前言,使该书增加了影响力。 我们再将目光转到国内的P2P,首先来看学术界的情 Springe 况。国内一些高校、科研组织从2003年前后开始P2P的 研究开发工作,其中有影响的是:北京大学网络实验室开发的“Maze网络文件系 统”、华中科技大学集群与网格计算实验室开发的“AnySee视频直播系统”(Maze 和AnySee已投入应用,尤其在高校学生中相当流行)、清华大学高性能计算研究所 开发的“Granary广域网分布式存储系统”(处于开发优化进程中)。此外,仅以2005、 2006年的国家自然科学基金资助项目为例,P2P相关项目就有数十项,表1.2.1是一 份不完全的统计。 表1.2.12005、2006年国家自然科学基金资助的P2P相关项目(不完全统计) 年份 批准号 项目名称 依托单位 60503045 P2P网络自主行为模型研究及其应用 上海交通大学 基于语义链的对等网络模型及异构数 中国科学院计算技术 60503047 据管理方法研究 研究所 60573053 P2P系统的信任管理和匿名问题研究 中国科学院研究生院 基于模式的高可扩展性P2P数据管理 60573096 西北工业大学 技术的研究 60573110 基于结构化对等网络的全文搜索技术 清华大学 2005年 60573120 P2P网络的关键安全问题研究 华中科技大学 基于P2P思想的网格计算资源动态管 60573127 中南大学 理与任务调度研究 基于泛洪的非结构化P2P系统中分布 60573129 电子科技大学 式拒绝服务攻击防范方法的研究 60573131 实用化对等网络技术的研究 南京大学 自适应的基于分布式索引缓存的无结 60573140 温州大学 构P2P快速搜索算法的研究

)* !"#$)%&#’()*+ y¡Dn+6dt&"%W¥ =!=} S)7ÛY:"F$0|>º¢£,+s$ !""F 9 ÿ":&*1+D)* y « RH9:%R)#(’*) H$()41+ 9$%&’()*:#1)+#)&²Æ2§60åq~ef#g&n>º Z , =!= ð ÷ %&&’()*(%&&’:;.)&<.,-= !559/8,)/*-.$ .à{NNª"° A" m°"ª áwcoØTU"h¦ =!=,i¶##´#,]#¨#_¤#öh#j3P Q,]#ç ñ ,] M ] ^ ¶ V D n q~"Y ñ 6 ; Û m =!=ÃÖk#.n,·´#°óMf$×"=!=,+ l.$+:($1#/¥¢püð÷®6’n%eÚ&^mU 6Ò4"\6àfé6IJt$ ¡[K¥_‘kpq, =!="üÀ:0¢S,ù ú$pq0¹A#Bh !""N9Ò¨µ =!=, hi-èo"«IJ,$)no+¢PQ÷ö-,+?/2)PQm|² ³,#pBR+¢XMP!"÷ö-,+K+5:))eq&r²³,%?/2) } K+5:))Öÿj,]"Z«yA¢KRVbÌ&#p+¢öh!"hiâ -,+C*/+/*5P°±E>?²³,%Bz-×ÙÜ&$×"xª!""F# !""G9,pº¨?B¢CÔÉÐ_ps"=!=R©Ð_¼tÐ"@AB!BA$0 uw-.,³!$ @!"$"! $((*#$(()&9ABCDEFGHIJ #$#KLMN%OPQ3R& 9u ,è» Ð_ø# :v¦Å !""F9 G"F"N"OF =!=PQ¨ÃÌpëôhi¦«,] wa_+¢ G"F"N"OT zL£x,;¶PQëô¦ ½ ¼ Á¬CDßhi pB¢ _ ! " R S hiâ G"FTN"FN =!=²³,<¬C}vø78hi pB¢_hiK_ G"FTN"EG zëE,Êefö =!= ¼Á¬C RS,hi ynèñ+¢ G"FTNAA" z´Ù;¶PQ,.m£¤RS p+¢ G"FTNA!" =!=PQ,©zz.78hi pBR+¢ G"FTNA!T z =!=NZ,P!"Ô3O¬ CM¾|hi {+¢ G"FTNA!E z|,>´Ù =!= ²³°± E}½¾~²Dß,hi Â8BR+¢ G"FTNANA ÷]Ù;¶PQRS,hi {o+¢ G"FTNAO" ¨L,,z°±E ¤Àk> , æ´ =!=g{£¤"ß,hi +¢������������