首都师范大学本科谋程教学大钢 《力学》教学大纲 一、课程介绍 课程代码:3060001 学分:4 学时.64 本课程是普通物理学的入门课程,是理工科各专业的重要基础课。 力学是研究物质机械运动的学科。以高等数学和矢量分析为基本手段,利用直角坐标系、自然坐标系 和极坐标系等,以质点运动学和质点动力学为基础,进而建立质点组的动量、角动量、能量三定理以及相 关的三个守恒定律,从而建立起力学的完整理论体系。进一步将质点和质点组力学理论用于刚体的转动和 平面平行运动、振动、波动、流体等具体研究对象,得到相关的具体规律,形成力学课程的完整结构。通 过本课程学习使学生能较系统地掌握力学的基本知识、基本原理和基本规律,初步掌握物理学的研究方法, 为继续学习后续专业课程和其他科学技术打下坚实的基础,培养学生独立分析和解决问题的能力,提高学 生的科学素质、科学思维方法和科学研究能力。 二、课程目标 1.建立描述运动的科学方法论,系统深入地掌握经典力学的基本概念、定律和定理,具备一定的逻辑 推导能力并能熟练处理相关问颗。(支撑毕业要求2.2.3、2.3.2、2.3.3、2.3.5) 2.建立力学与后续基础课之间的知识关联性,加深学生对基本概念的理解。(支撑毕业要求2.2.3、 2.3.2、2.3.3、2.3.5、2.7.1) 3.培养学生科学的物理思维习惯和分析解决问颗的能力,以及探素精神与创新意识。(支撑毕业要求 2.2.2、2.3.2、2.3.5) 4.本课程的部分内容采取小组讨论和课堂展示等授课方式,旨在培养学生自主学习能力,培养团队协 作精神。(支撑毕业要求2.3.6、2.8.1、2.8.3) 附表1:课程内容与毕业要求关联表 师 学科 教学 班级 课程代码 教学环节 综合 反思 沟通 规范情怀 素养 能力 指导 有公 探究 合作 3060001 L M M 三、授课对象 物理系本科一年级物理学(师范)专业学生。 四、教学内容、学时 第一部分质点运动学(10学时)(支撑课程目标1、3) 教学目的: 使学生宏观了解力学体系,以及解决运动学问题的基本思路和方法。 讲授重点及难点: 23

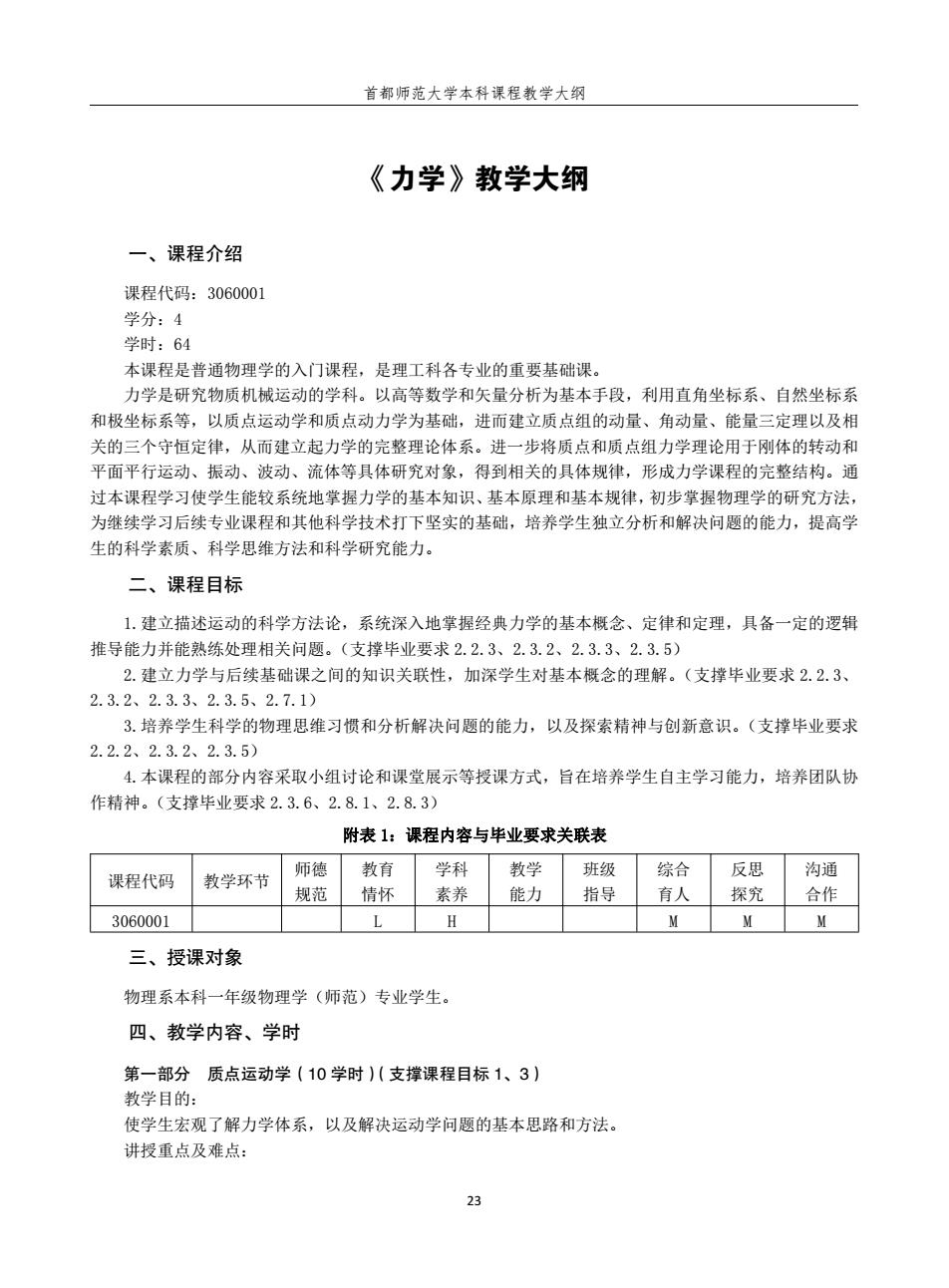

首都师范大学本科课程教学大纲 23 《力学》教学大纲 一、课程介绍 课程代码:3060001 学分:4 学时:64 本课程是普通物理学的入门课程,是理工科各专业的重要基础课。 力学是研究物质机械运动的学科。以高等数学和矢量分析为基本手段,利用直角坐标系、自然坐标系 和极坐标系等,以质点运动学和质点动力学为基础,进而建立质点组的动量、角动量、能量三定理以及相 关的三个守恒定律,从而建立起力学的完整理论体系。进一步将质点和质点组力学理论用于刚体的转动和 平面平行运动、振动、波动、流体等具体研究对象,得到相关的具体规律,形成力学课程的完整结构。通 过本课程学习使学生能较系统地掌握力学的基本知识、基本原理和基本规律,初步掌握物理学的研究方法, 为继续学习后续专业课程和其他科学技术打下坚实的基础,培养学生独立分析和解决问题的能力,提高学 生的科学素质、科学思维方法和科学研究能力。 二、课程目标 1.建立描述运动的科学方法论,系统深入地掌握经典力学的基本概念、定律和定理,具备一定的逻辑 推导能力并能熟练处理相关问题。(支撑毕业要求 2.2.3、2.3.2、2.3.3、2.3.5) 2.建立力学与后续基础课之间的知识关联性,加深学生对基本概念的理解。(支撑毕业要求 2.2.3、 2.3.2、2.3.3、2.3.5、2.7.1) 3.培养学生科学的物理思维习惯和分析解决问题的能力,以及探索精神与创新意识。(支撑毕业要求 2.2.2、2.3.2、2.3.5) 4.本课程的部分内容采取小组讨论和课堂展示等授课方式,旨在培养学生自主学习能力,培养团队协 作精神。(支撑毕业要求 2.3.6、2.8.1、2.8.3) 附表 1:课程内容与毕业要求关联表 课程代码 教学环节 师德 规范 教育 情怀 学科 素养 教学 能力 班级 指导 综合 育人 反思 探究 沟通 合作 3060001 L H M M M 三、授课对象 物理系本科一年级物理学(师范)专业学生。 四、教学内容、学时 第一部分 质点运动学(10 学时)(支撑课程目标 1、3) 教学目的: 使学生宏观了解力学体系,以及解决运动学问题的基本思路和方法。 讲授重点及难点:

首都师范大学本科课程教学大钢 位置矢量与速度和加速度的关系以及在不同坐标系中表示法 主要内容及课时安排: (一)力学的研究对象与研究方法(0.5课时) (二)参考系的选取(0.5课时) (三)运动方程(2课时) (四)速度矢量、加速度矢量概念及其在直角坐标系中的表示法(3课时) (五)匀速、匀变速直线运动,抛体运动和圆周运动的规律(2课时) (六)速度与加速度在自然坐标系和平面极坐标系中的表示法(1课时〉 (七)加利略变换(1课时) 第二部分动量定理及动量守恒定律(10学时)(支撑课程目标1、3)】 教学目的: 使学生较系统地掌握动力学的基本原理和规律,以及解决相关问题的基本思路和方法。 进授重占及难占: 惯性系与非惯性系的动力学问题以及质心的意义与计算 主要内容及课时安排: (一)牛顿运动定律(1课时) (二)运用隔离体法进行受力分析(1课时) (三)非惯性系动力学问题(2课时) (四)质点的动量定理和动量守恒定律(2课时) (五)质点系的动量定理和动量守恒定律(2课时) (六)质心运动定理(2课时) 第三部分动能与势能(10学时)(支撑课程目标1、2、3) 教学目的: 掌握机械能的相关概念与原理,以及解决相关问题的基本思路和方法。 讲授重点及难点: 质点组动能定理、保守力的概念、势能表达式的推导,以及功能原理的应用 主要内容及课时安排: (一)功的概念, 恒力和变力作功(2课时) (二)质点和质点系的动能定理(2课时) (三)保守力、势能的概念(2课时) (四) 功能原理和机械能守恒定律(2课时) (五)碰撞问题(2课时) 第四部分角动量(7学时)(支撑课程目标1、3、4) 教学目的: 掌握角动量的概念与定理,较系统地掌握力学的基本原理和规律,以及解决相关问题的基本思路和方法。 进授重点及难点: 力矩和角动量的概念,质点组的角动量定理的推导及问题分析 主要内容及课时安排: (一)力矩(1课时) (二)质点和质点系角动量(2课时)

首都师范大学本科课程教学大纲 24 位置矢量与速度和加速度的关系以及在不同坐标系中表示法 主要内容及课时安排: (一)力学的研究对象与研究方法(0.5 课时) (二)参考系的选取(0.5 课时) (三)运动方程(2 课时) (四)速度矢量、加速度矢量概念及其在直角坐标系中的表示法(3 课时) (五)匀速、匀变速直线运动,抛体运动和圆周运动的规律(2 课时) (六)速度与加速度在自然坐标系和平面极坐标系中的表示法(1 课时) (七)伽利略变换(1 课时) 第二部分 动量定理及动量守恒定律(10 学时)(支撑课程目标 1、3) 教学目的: 使学生较系统地掌握动力学的基本原理和规律,以及解决相关问题的基本思路和方法。 讲授重点及难点: 惯性系与非惯性系的动力学问题以及质心的意义与计算 主要内容及课时安排: (一)牛顿运动定律(1 课时) (二)运用隔离体法进行受力分析(1 课时) (三)非惯性系动力学问题(2 课时) (四)质点的动量定理和动量守恒定律(2 课时) (五)质点系的动量定理和动量守恒定律(2 课时) (六)质心运动定理(2 课时) 第三部分 动能与势能(10 学时)(支撑课程目标 1、2、3) 教学目的: 掌握机械能的相关概念与原理,以及解决相关问题的基本思路和方法。 讲授重点及难点: 质点组动能定理、保守力的概念、势能表达式的推导,以及功能原理的应用 主要内容及课时安排: (一)功的概念,恒力和变力作功(2 课时) (二)质点和质点系的动能定理(2 课时) (三)保守力、势能的概念(2 课时) (四)功能原理和机械能守恒定律(2 课时) (五)碰撞问题(2 课时) 第四部分 角动量(7 学时)(支撑课程目标 1、3、4) 教学目的: 掌握角动量的概念与定理,较系统地掌握力学的基本原理和规律,以及解决相关问题的基本思路和方法。 讲授重点及难点: 力矩和角动量的概念,质点组的角动量定理的推导及问题分析 主要内容及课时安排: (一)力矩(1 课时) (二)质点和质点系角动量(2 课时)

首都师范大学本科谋程教学大钢 (三)质点的角动量定理和守恒定律(2.5课时) (四)质点系的角动量定理和守恒定律(1.5课时) 第五部分刚体力学(15学时)(支撑课程目标1、3) 教学目的: 掌握从质点组一般规律过渡到刚体具体问题时相关定理和定律的推导,以及解决问题的基本思路和方法 讲授重点及难点: 刚体定轴转动和平面平行运动 主要内容及课时安排: (一)刚体运动学(1.5课时) (二)转动惯量(2.5课时) (三)刚体的定轴转动(5课时) (四)刚体的平面平行运动(5课时)》 (五)刚体的平衡方程(1课时) 第六部分 振动与波动(12学时)(支撑课程目标1、3、4) 教学目的: 掌握简谐振动和振动合成的基本概念和方法,理解波的传播并掌握波的叠加问题的基本思路和方法, 进授重占及占 振动的合成,波方程的建立与波的叠加问恩 主要内容及课时安排: (一)补充:弹性体的形变、应力与应变(1课时) (一)简谐振动(2课时) (三)根动的合成(2课) (四)阻尼和受迫振动(1课时) (五)简谐波(1.5课时 (六)波动方程(1.5课时) (七)波的叠加(2课时) (八)多普勒效应(1课时) 五、先修课要求及教学方法建议 先修课程:高等数学 教学方法建议:课堂讲授为主、自学和小组讨论为辅。教学中采取精讲多练和启发式教学、重视实验 演示教学和课程设计教学环节活动。 六、课程考核 详见考试大纲。 七、教材及参考资料 1.教材: 《力学》(第三版),漆安慎、杜婵英著,高等教有出版社,2014年。 2.参考资料: 《新概念物理-一力学》,赵凯华、罗茵著,高等教有出版社,1995年 《力学》,舒幼生编著,北京大学出版社,2015年

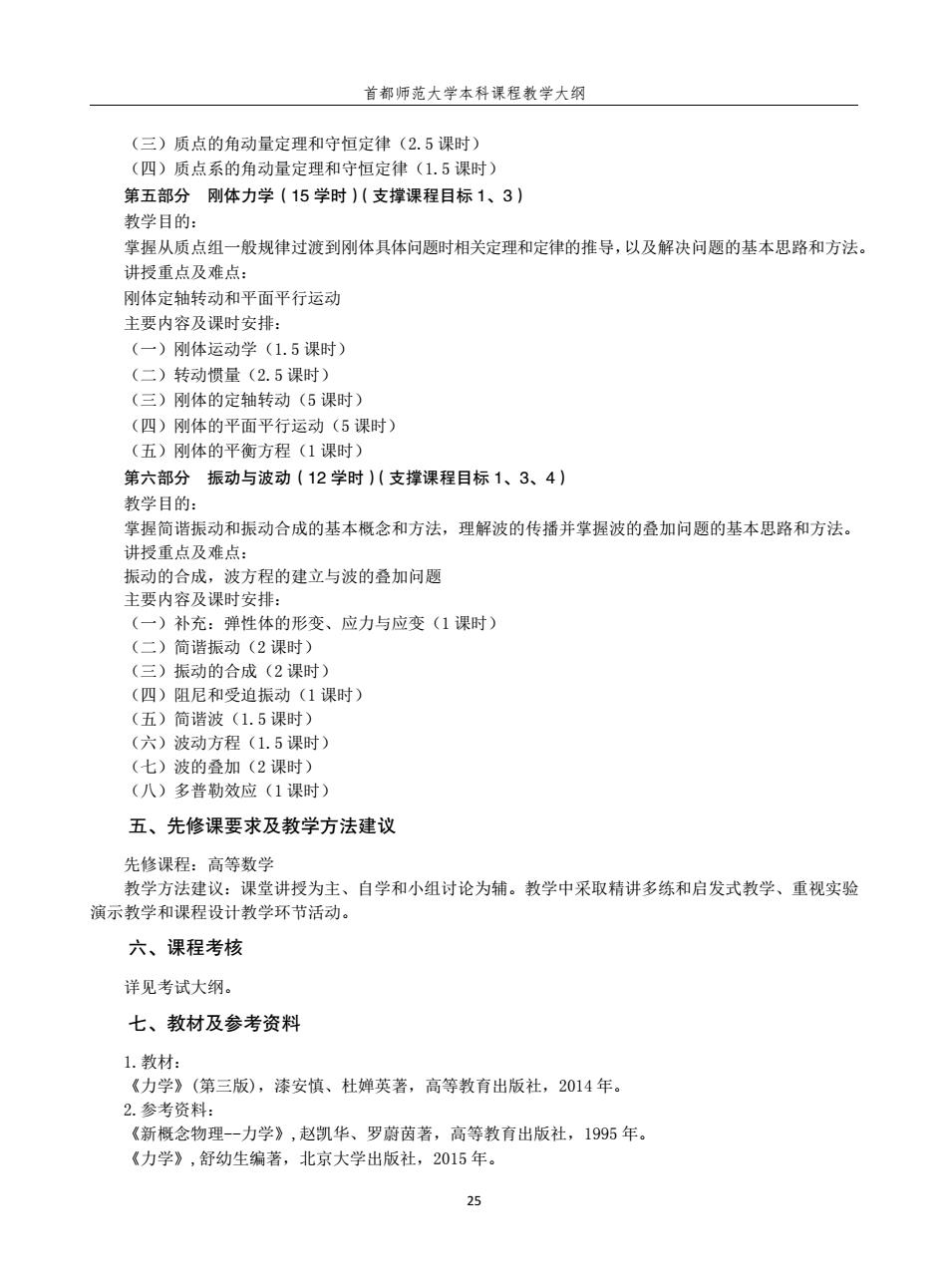

首都师范大学本科课程教学大纲 25 (三)质点的角动量定理和守恒定律(2.5 课时) (四)质点系的角动量定理和守恒定律(1.5 课时) 第五部分 刚体力学(15 学时)(支撑课程目标 1、3) 教学目的: 掌握从质点组一般规律过渡到刚体具体问题时相关定理和定律的推导,以及解决问题的基本思路和方法。 讲授重点及难点: 刚体定轴转动和平面平行运动 主要内容及课时安排: (一)刚体运动学(1.5 课时) (二)转动惯量(2.5 课时) (三)刚体的定轴转动(5 课时) (四)刚体的平面平行运动(5 课时) (五)刚体的平衡方程(1 课时) 第六部分 振动与波动(12 学时)(支撑课程目标 1、3、4) 教学目的: 掌握简谐振动和振动合成的基本概念和方法,理解波的传播并掌握波的叠加问题的基本思路和方法。 讲授重点及难点: 振动的合成,波方程的建立与波的叠加问题 主要内容及课时安排: (一)补充:弹性体的形变、应力与应变(1 课时) (二)简谐振动(2 课时) (三)振动的合成(2 课时) (四)阻尼和受迫振动(1 课时) (五)简谐波(1.5 课时) (六)波动方程(1.5 课时) (七)波的叠加(2 课时) (八)多普勒效应(1 课时) 五、先修课要求及教学方法建议 先修课程:高等数学 教学方法建议:课堂讲授为主、自学和小组讨论为辅。教学中采取精讲多练和启发式教学、重视实验 演示教学和课程设计教学环节活动。 六、课程考核 详见考试大纲。 七、教材及参考资料 1.教材: 《力学》(第三版),漆安慎、杜婵英著,高等教育出版社,2014 年。 2.参考资料: 《新概念物理--力学》,赵凯华、罗蔚茵著,高等教育出版社,1995 年。 《力学》,舒幼生编著,北京大学出版社,2015 年

首都师范大学本科课程教学大钢 《量子力学》教学大纲 一、课程介绍 课程代码:3060012 学分:4 学时:64 课程内容概要: 量子力学是描述微观粒子运动规律的学问,建立在几个基本假设之上,经过严格的逻辑演绎可获得微 观世界的新奇结果。这些结果在经典近似时与宏观世界的相应结果一致。因此量子力学是比经典物理更精 确的科学。微观粒子运动也分为高速和低速两种,本科阶段的量子力学研究低速运动的微观粒子。具体包 含波动理论、表象理论、近似计算、自旋与全同粒子系。 二、课程目标 1.掌握量子力学的基本框架。包含基本假设,基本假设之间的依存关系、基本假设与微观物理现象之 间的逻辑关系。(支撑毕业要求2.2.2、2.3.1、2.3.3、2.3.5) 2.掌握量子力学的基本方法。会用量子力学方法解决实际问题。(支撑毕业要求2.2.2、2.3.1、2.3.3、 2.3.5) 3.掌握量子力学的基本思想。(支撑毕业要求2.2.2、2.3.2、2.3.5、) 附表1:课程内容与毕业要求关联表 课程代码教学环节 师德 教育 学科 教学 班级 综合 反思 沟通 规范情怀素养 能力 指导 有人 探究 合作 3060012量子力学ML M 三、授课对象 物理系物理教有专业大学本科3年级学生。 四、教学内容、学时 第1章二象性与波函数(3学时) [教学要求]知道当时光的二相性性的主要试验证据:正确理解微粒的波动性 1.光的二象性 2.微观粒子的二象性 3.粒子波动性 教学说明: 借助于光的二相性引入微粒的二相性是基本思路 第2章薛定谔方程及其简单应用(9学时) [教学要求]会从原则上处理任何定态问题(不一定能解出) 1.薛定谔方程

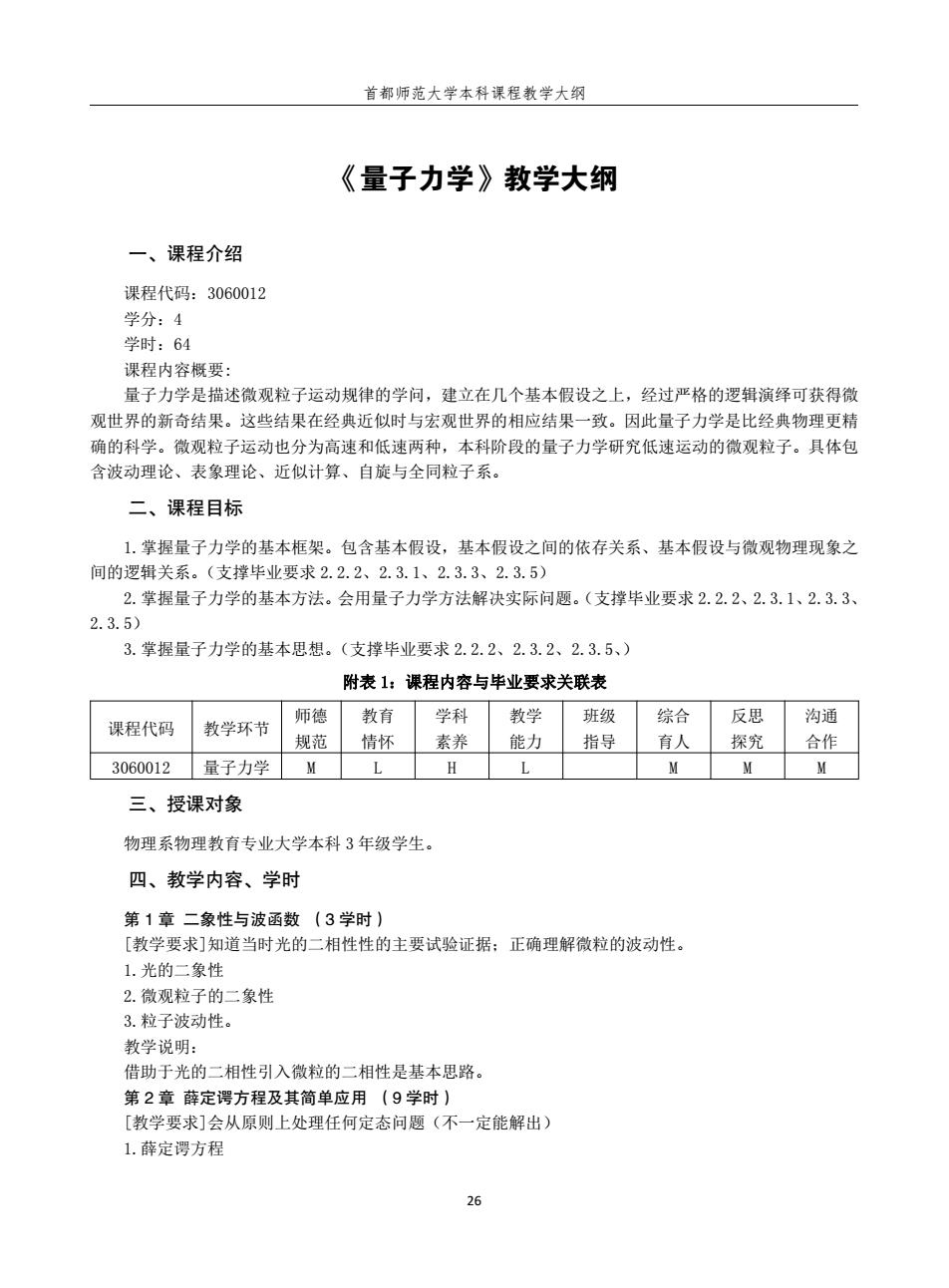

首都师范大学本科课程教学大纲 26 《量子力学》教学大纲 一、课程介绍 课程代码:3060012 学分:4 学时:64 课程内容概要: 量子力学是描述微观粒子运动规律的学问,建立在几个基本假设之上,经过严格的逻辑演绎可获得微 观世界的新奇结果。这些结果在经典近似时与宏观世界的相应结果一致。因此量子力学是比经典物理更精 确的科学。微观粒子运动也分为高速和低速两种,本科阶段的量子力学研究低速运动的微观粒子。具体包 含波动理论、表象理论、近似计算、自旋与全同粒子系。 二、课程目标 1.掌握量子力学的基本框架。包含基本假设,基本假设之间的依存关系、基本假设与微观物理现象之 间的逻辑关系。(支撑毕业要求 2.2.2、2.3.1、2.3.3、2.3.5) 2.掌握量子力学的基本方法。会用量子力学方法解决实际问题。(支撑毕业要求 2.2.2、2.3.1、2.3.3、 2.3.5) 3.掌握量子力学的基本思想。(支撑毕业要求 2.2.2、2.3.2、2.3.5、) 附表 1:课程内容与毕业要求关联表 课程代码 教学环节 师德 规范 教育 情怀 学科 素养 教学 能力 班级 指导 综合 育人 反思 探究 沟通 合作 3060012 量子力学 M L H L M M M 三、授课对象 物理系物理教育专业大学本科 3 年级学生。 四、教学内容、学时 第 1 章 二象性与波函数 (3 学时) [教学要求]知道当时光的二相性性的主要试验证据;正确理解微粒的波动性。 1.光的二象性 2.微观粒子的二象性 3.粒子波动性。 教学说明: 借助于光的二相性引入微粒的二相性是基本思路。 第 2 章 薛定谔方程及其简单应用 (9 学时) [教学要求]会从原则上处理任何定态问题(不一定能解出) 1.薛定谔方程

首都师范大学本科课程教学大纲 2.势阱中的粒子 3.势经贯穿 4.线性谐振子 数学说明 1.本章重点要求掌握解定态方程的基本方法,会运用标准条件和边界条件得出符合物理要求的解,并 会讨论其解的物理意义, 2.本章包含三个严格解系统中的两个,要意识到这一点。既要掌握基本解题方法,又要在首尾注重物 理意义的分析,避免纯数学方程的求解。 第3章力学量与算符(12学时) 「教学要求]知道如何从经典力学量得到相应的量子力学算符,再从波函数得到力学量:记住几个常见 算符的本征函数和本征值:掌握基本对易关系、会推导具体的对易关系:掌握中心力场的一般处理方法和 氢原子的具体结果。 1.力学量的算符表示 2几个常见力学量的算符 3.厄米算符本征函数的基本性质 4.力学量的取值(几率分布与平均值) 5.不同力学量之间的关系 6.中心力场问题 7.氢原子 8.力学量守恒定律 教学说明: 1,本章是第二章的深化和发展,定态方程只是本征方程的特例,应将二者对照以避免讲授的抽象。 2.本章重点是玻恩的几率假设(假设四)。这也是整个量子力学课程的核心。 第4章表象理论(10学时) [教学要求]熟练掌握表象变换的方法:熟练运用迪拉克符号。 1.态的不同表象 2.力学量的矩阵表示 3.基本公式的矩阵表述 4.么正变换 5.电子自旋 6.秋拉克符号 7.角动量的本征值及耦合问题 教学说明 1.矩阵力学是量子力学另一表现形式,此形式有利于掌握表象变化。 2.要将矩阵形式与函数形式进行沟通 第5章近似计算(10学时) [教学要求]掌握三种情况的微扰计算方法:理解矩阵元与跃迁几率的关系。 1.无简并定态微扰 2.有简并定态微扰 3.与时间相关的微扰 4.光的吸收与发射 27

首都师范大学本科课程教学大纲 27 2.势阱中的粒子 3.势垒贯穿 4.线性谐振子 教学说明: 1.本章重点要求掌握解定态方程的基本方法,会运用标准条件和边界条件得出符合物理要求的解,并 会讨论其解的物理意义。 2.本章包含三个严格解系统中的两个,要意识到这一点。既要掌握基本解题方法,又要在首尾注重物 理意义的分析,避免纯数学方程的求解。 第 3 章力学量与算符 (12 学时) [教学要求]知道如何从经典力学量得到相应的量子力学算符,再从波函数得到力学量;记住几个常见 算符的本征函数和本征值;掌握基本对易关系、会推导具体的对易关系;掌握中心力场的一般处理方法和 氢原子的具体结果。 1.力学量的算符表示 2.几个常见力学量的算符 3.厄米算符本征函数的基本性质 4.力学量的取值(几率分布与平均值) 5.不同力学量之间的关系 6.中心力场问题 7.氢原子 8.力学量守恒定律 教学说明: 1.本章是第二章的深化和发展,定态方程只是本征方程的特例,应将二者对照以避免讲授的抽象。 2.本章重点是玻恩的几率假设(假设四)。这也是整个量子力学课程的核心。 第 4 章 表象理论 (10 学时) [教学要求]熟练掌握表象变换的方法;熟练运用迪拉克符号。 1.态的不同表象 2.力学量的矩阵表示 3.基本公式的矩阵表述 4.幺正变换 5.电子自旋 6.狄拉克符号 7.角动量的本征值及耦合问题 教学说明: 1.矩阵力学是量子力学另一表现形式,此形式有利于掌握表象变化。 2.要将矩阵形式与函数形式进行沟通。 第 5 章 近似计算 (10 学时) [教学要求]掌握三种情况的微扰计算方法;理解矩阵元与跃迁几率的关系。 1.无简并定态微扰 2.有简并定态微扰 3.与时间相关的微扰 4.光的吸收与发射