第三章 作物产量和产品品质的形成 第一节 作物产量及其构成因素 第二节 作物的 “源、流、库 ”理论及其应用 第三节 作物品质及其形成

第三章 作物产量和产品品质的形成 第一节 作物产量及其构成因素 第二节 作物的 “源、流、库 ”理论及其应用 第三节 作物品质及其形成

一、作物产量 1.生物产量:是指作物全生育期内通过光合作用和吸收作用,所生产 和累积的各种有机物的总量。 2.经济产量:是指栽培目的所需要的产品的收获量。 (1)不同作物其经济产品器官不同 (2)同一作物,因栽培目的不同,其经济产量的概念也不同。 3.经济系数(收获指数):经济产量占生物产量的比例,即生物产量 转化为经济产量的效率。 (1)不同作物的经济系数有所不同,其变化与遗传基础、收获器官 及其化学成分以及栽培技术和环境对作物生长发育的影响等有关。 (2)通常,薯类作物的经济系数为0.70~0.85,甜菜、烟草为 0.60~0.70,水稻、小麦为0.35~0.50,玉米0.30~0.50,大豆0.25~ 0.40,油菜0.28左右。 经济产量=生物产量×经济系数 第一节 作物产量及其构成因素

一、作物产量 1.生物产量:是指作物全生育期内通过光合作用和吸收作用,所生产 和累积的各种有机物的总量。 2.经济产量:是指栽培目的所需要的产品的收获量。 (1)不同作物其经济产品器官不同 (2)同一作物,因栽培目的不同,其经济产量的概念也不同。 3.经济系数(收获指数):经济产量占生物产量的比例,即生物产量 转化为经济产量的效率。 (1)不同作物的经济系数有所不同,其变化与遗传基础、收获器官 及其化学成分以及栽培技术和环境对作物生长发育的影响等有关。 (2)通常,薯类作物的经济系数为0.70~0.85,甜菜、烟草为 0.60~0.70,水稻、小麦为0.35~0.50,玉米0.30~0.50,大豆0.25~ 0.40,油菜0.28左右。 经济产量=生物产量×经济系数 第一节 作物产量及其构成因素

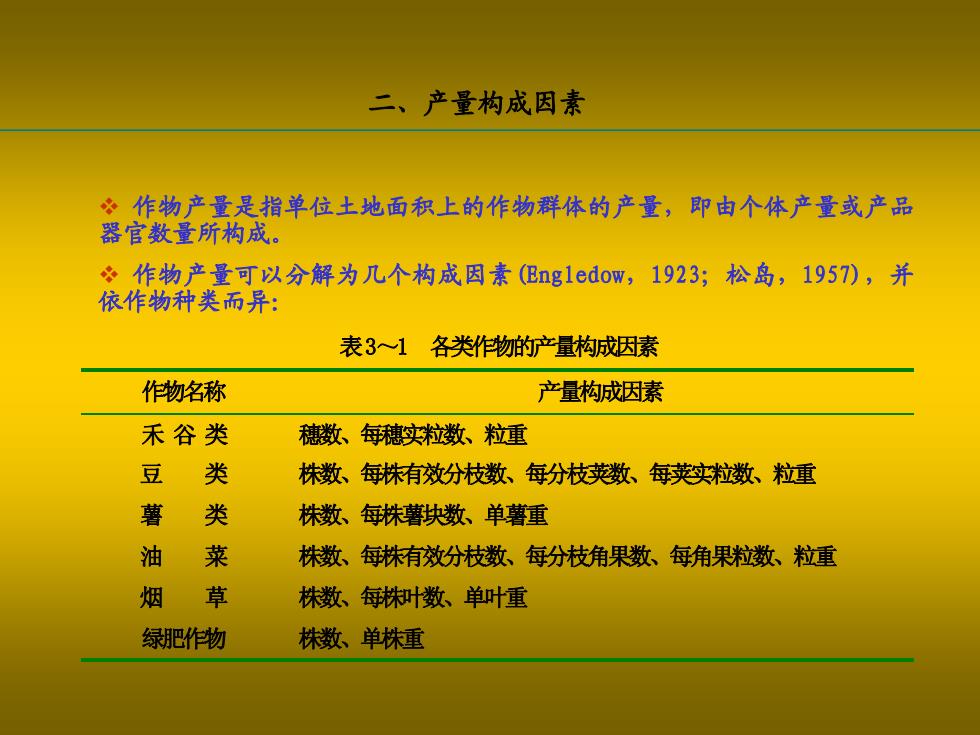

作物产量是指单位土地面积上的作物群体的产量,即由个体产量或产品 器官数量所构成。 作物产量可以分解为几个构成因素(Engledow,1923;松岛,1957),并 依作物种类而异: 二、产量构成因素 表3~1 各类作物的产量构成因素 作物名称 产量构成因素 禾 谷 类 穗数、每穗实粒数、粒重 豆 类 株数、每株有效分枝数、每分枝荚数、每荚实粒数、粒重 薯 类 株数、每株薯块数、单薯重 油 菜 株数、每株有效分枝数、每分枝角果数、每角果粒数、粒重 烟 草 株数、每株叶数、单叶重 绿肥作物 株数、单株重

作物产量是指单位土地面积上的作物群体的产量,即由个体产量或产品 器官数量所构成。 作物产量可以分解为几个构成因素(Engledow,1923;松岛,1957),并 依作物种类而异: 二、产量构成因素 表3~1 各类作物的产量构成因素 作物名称 产量构成因素 禾 谷 类 穗数、每穗实粒数、粒重 豆 类 株数、每株有效分枝数、每分枝荚数、每荚实粒数、粒重 薯 类 株数、每株薯块数、单薯重 油 菜 株数、每株有效分枝数、每分枝角果数、每角果粒数、粒重 烟 草 株数、每株叶数、单叶重 绿肥作物 株数、单株重

(一)产量因素的形成 1.产量因素的形成是在作物整个生育期内不同时期依次而重叠进 行的。 2.产量因素在其形成过程中具有自动调节现象,这种调节主要反 映在对群体产量的补偿效应上。 实践证明:禾谷类作物产量因素的补偿作用,主要表现为生长后 期形成的产量因素可以补偿生长前期损失的产量因素。 (二)干物质的积累与分配 作物产量形成的全过程包括光合器官、吸收器官及产品器官的建 成及产量内容物的形成、运输和积累。 作物光合生产的能力与光合面积、光合时间及光合效率密切相关。 作物的干物质积累动态遵循Logistic曲线(S形曲线)模式。 三、作物产量形成特点

(一)产量因素的形成 1.产量因素的形成是在作物整个生育期内不同时期依次而重叠进 行的。 2.产量因素在其形成过程中具有自动调节现象,这种调节主要反 映在对群体产量的补偿效应上。 实践证明:禾谷类作物产量因素的补偿作用,主要表现为生长后 期形成的产量因素可以补偿生长前期损失的产量因素。 (二)干物质的积累与分配 作物产量形成的全过程包括光合器官、吸收器官及产品器官的建 成及产量内容物的形成、运输和积累。 作物光合生产的能力与光合面积、光合时间及光合效率密切相关。 作物的干物质积累动态遵循Logistic曲线(S形曲线)模式。 三、作物产量形成特点

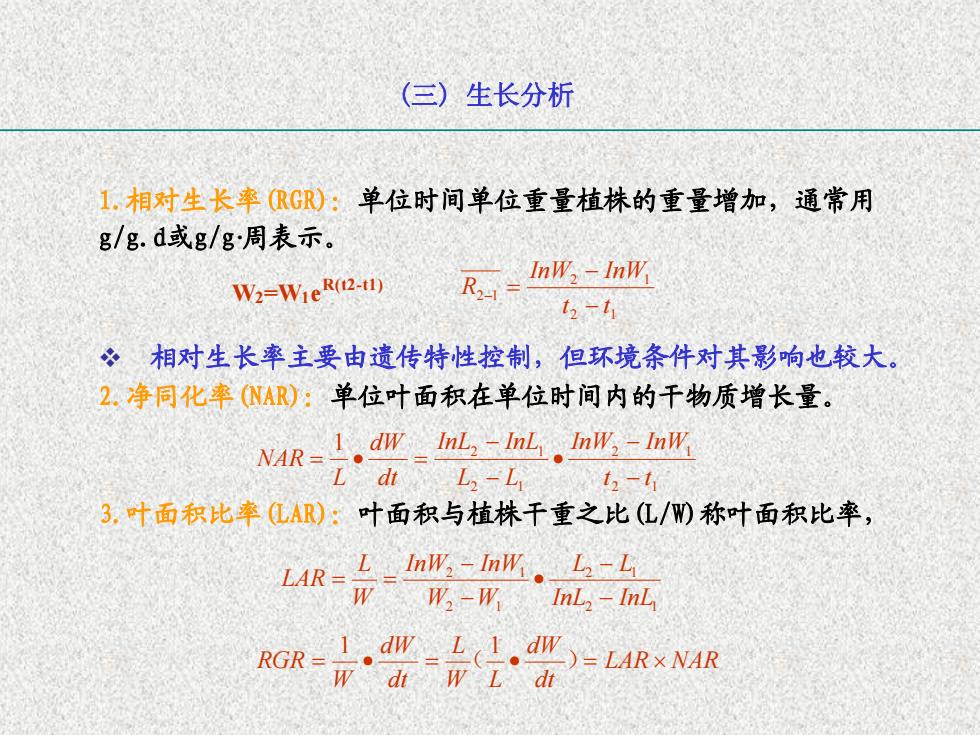

1.相对生长率(RGR):单位时间单位重量植株的重量增加,通常用 g/g.d或g/g·周表示。 相对生长率主要由遗传特性控制,但环境条件对其影响也较大。 2.净同化率(NAR):单位叶面积在单位时间内的干物质增长量。 3.叶面积比率(LAR):叶面积与植株干重之比(L/W)称叶面积比率, (三) 生长分析 12 2 1 12 tt InWInW R − − − = 12 2 1 12 1 2 1 tt InWInW LL InLInL dt dW L NAR − − • − − =•= NARLAR dt dW LW L dt dW W RGR ( ) ×=•=•= 1 1 W2=W1eR(t2-t1) 2 1 12 12 2 1 InLInL LL WW InWInW W L LAR − − • − − ==

1.相对生长率(RGR):单位时间单位重量植株的重量增加,通常用 g/g.d或g/g·周表示。 相对生长率主要由遗传特性控制,但环境条件对其影响也较大。 2.净同化率(NAR):单位叶面积在单位时间内的干物质增长量。 3.叶面积比率(LAR):叶面积与植株干重之比(L/W)称叶面积比率, (三) 生长分析 12 2 1 12 tt InWInW R − − − = 12 2 1 12 1 2 1 tt InWInW LL InLInL dt dW L NAR − − • − − =•= NARLAR dt dW LW L dt dW W RGR ( ) ×=•=•= 1 1 W2=W1eR(t2-t1) 2 1 12 12 2 1 InLInL LL WW InWInW W L LAR − − • − − ==