鼓浪屿的前世今生 材料科学与工程学院 章敏立 5110519112

鼓浪屿名片 图 7平方公里

鼓浪屿名字的由来 ●唐代:“圆沙洲”或“圆洲仔 形, 四周遍布沙滩,形象而称之。 宋代:“李厝澳”或“内厝酒 海 捕鱼遇风,就到圆沙洲上暂 避风的渔民多了起来,形成聚居区,印今 明代:“鼓浪屿”。人们发现小岛西南海滩上屹立着 一块巨岩,中间有一个大岩洞,潮涨潮落,海浪拍打 这个岩洞时,发出冬冬声响,俨如击鼓,人们就称它 鼓浪石”,圆沙洲也从此正名为“鼓浪屿”了

• 唐代:“圆沙洲”或“圆洲仔” ,因为小岛呈椭圆形, 四周遍布沙滩,形象而称之。 • 宋代:“李厝澳”或“内厝澳” 。李姓渔民,因出海 捕鱼遇风,就到圆沙洲上暂避风浪。日子一久,来此 避风的渔民多了起来,形成聚居区,即今街区。 • 明代:“鼓浪屿” 。人们发现小岛西南海滩上屹立着 一块巨岩,中间有一个大岩洞,潮涨潮落,海浪拍打 这个岩洞时,发出冬冬声响,俨如击鼓,人们就称它 “鼓浪石” ,圆沙洲也从此正名为“鼓浪屿”了

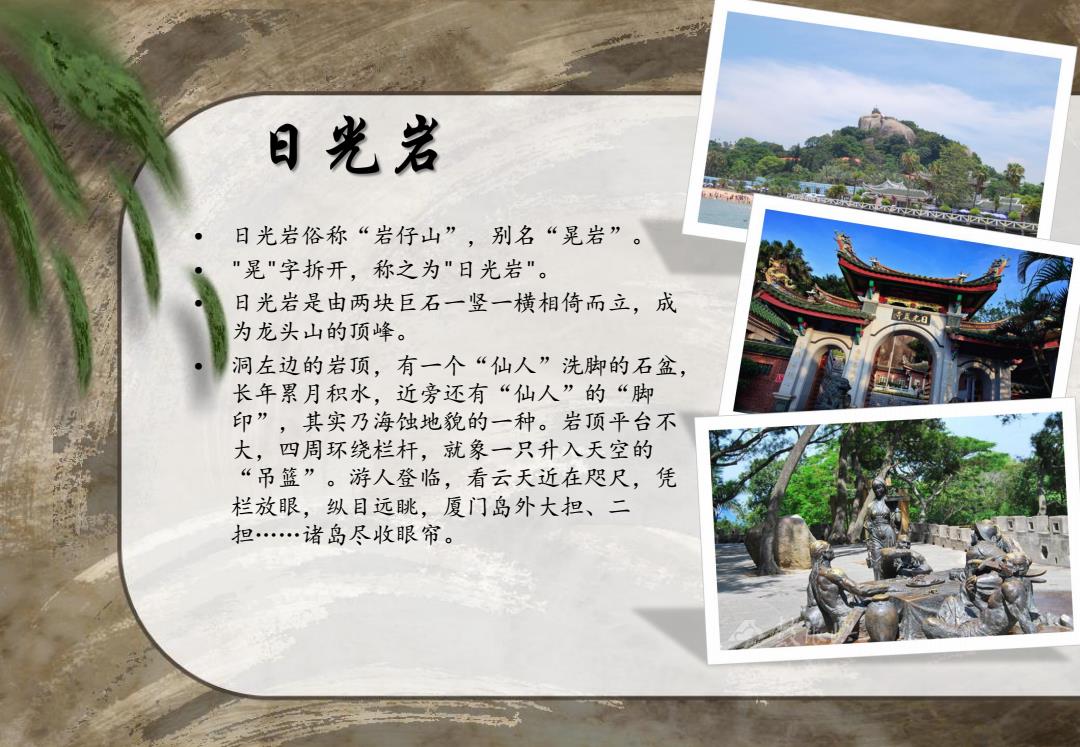

目光岩 日光岩俗称“岩仔山”,别名“晃岩” 。 "晃"字拆开,称之为"日光岩"。 日光岩是由两块巨石一竖一横相倚而立,成 行阳 为龙头山的顶峰。 洞左边的岩顶,有一个“仙人”洗脚的石盆, 长年累月积水,近旁还有“仙人”的“脚 印”,其实乃海蚀地貌的一种。岩顶平台不 大,四周环绕栏杆,就象一只升入天空的 “吊篮”。游人登临,看云天近在咫尺,凭 栏放眼,纵目远眺,厦门岛外大担、二 担…诸岛尽收眼帘

• 日光岩俗称“岩仔山” ,别名“晃岩”。 • "晃"字拆开,称之为"日光岩"。 • 日光岩是由两块巨石一竖一横相倚而立,成 为龙头山的顶峰。 • 洞左边的岩顶,有一个“仙人”洗脚的石盆, 长年累月积水,近旁还有“仙人”的“脚 印” ,其实乃海蚀地貌的一种。岩顶平台不 大,四周环绕栏杆,就象一只升入天空的 “吊篮”。游人登临,看云天近在咫尺,凭 栏放眼,纵目远眺,厦门岛外大担、二 担……诸岛尽收眼帘

古避署洞 古避暑洞是个很有特色的山洞, 两旁石壁支起从天而降的花岗岩 巨石,给人泰山压顶之感,十分 险峻。 ● “古避暑洞”四个字是清末台湾 文人施士洁题写的。石洞明亮干 燥、通风清爽。穿过古避暑洞, 向左拐,有一座窈窕小亭,撑起 细细腰骨,把岩石当作凉台,名 叫“伞亭”可供游客遮阳避雨

• 古避暑洞是个很有特色的山洞, 两旁石壁支起从天而降的花岗岩 巨石,给人泰山压顶之感,十分 险峻。 • “古避暑洞”四个字是清末台湾 文人施士洁题写的。石洞明亮干 燥、通风清爽。穿过古避暑洞, 向左拐,有一座窈窕小亭,撑起 细细腰骨,把岩石当作凉台,名 叫“伞亭”可供游客遮阳避雨