●水文学与水文地质学 多年平均流量。流量随时间变化过程,可用流量过程线表示。 (2)径流总量径流总量(W)是指在一定时段内通过河流某一过水断面 的总水量,常用单位为m3或10m3。径流总量等于计算时段总秒数T乘以该时 段的平均流量。即 (2-12) (3)径流深度将计算时段内的径流总量均匀地平铺在控制断面以上整个流 域面积F(km)上,所得平均水层深度即为径流深度Y,常用单位为mm。其 计算公式为 1 W Y=1000F (2-13) (4)径流模数单位流域面积F(km2)上平均产生的流量,即为径流模数 M,常用单位为L/(skm2)。计算公式为 M=10002 (2-14) (5)径流系数流域上,同一时段的径流深度与降雨量之比值即为径流系数 (a),无量纲。即 。= (2-15) 。<1,它的多年平均值是一个稳定的数值,具有一定的区域性。 在上述5种表示河川径流量的数值之间,存在着一定的相互转换关系。 2.3.2河川径流形成过程及其影响因素 1.径流形成过程 在流域中,从降雨到达地面至水流从流域出口断面流出的整个物理过程称之 为径流形成过程。通常可将其划分为相互联系的产流过程和汇流过程。根据不同 的产流特点,常将错综复杂的产流现象概括为两种产流方式,即超渗产流和蓄满 产流。蓄满产流(亦称为饱和产流或超蓄产流)是指当包气带未饱和时不产生地 面径流,仅当包气带饱和之后降雨就全部成为地面径流。这种情况多发生在雨量 丰沛、包气带较薄且地面下渗率很大的区域。而超渗产流(亦称为非饱和产流) 是指当降雨强度大于下渗强度时就开始产生地面径流。这种情况多发生在干旱, 包气带较厚且地面下渗能力小的区域。降雨强度是影响产流的主要因素。下面以 超渗产流的产流方式来分析一次降雨形成径流的过程。 (1)产流过程和初期损失降雨开始到产生地面径流之前,除少量雨水直接 降落到河水面上外,绝大部分雨水都降落到植物枝叶和地面上,消耗于植物截 留、填洼、蒸发和下渗而损失掉,即为降雨的初期损失。其中被植被的枝叶截留 的雨水,雨停以后很快被蒸发了;填洼的水量一部分下渗,一部分雨后以水面蒸

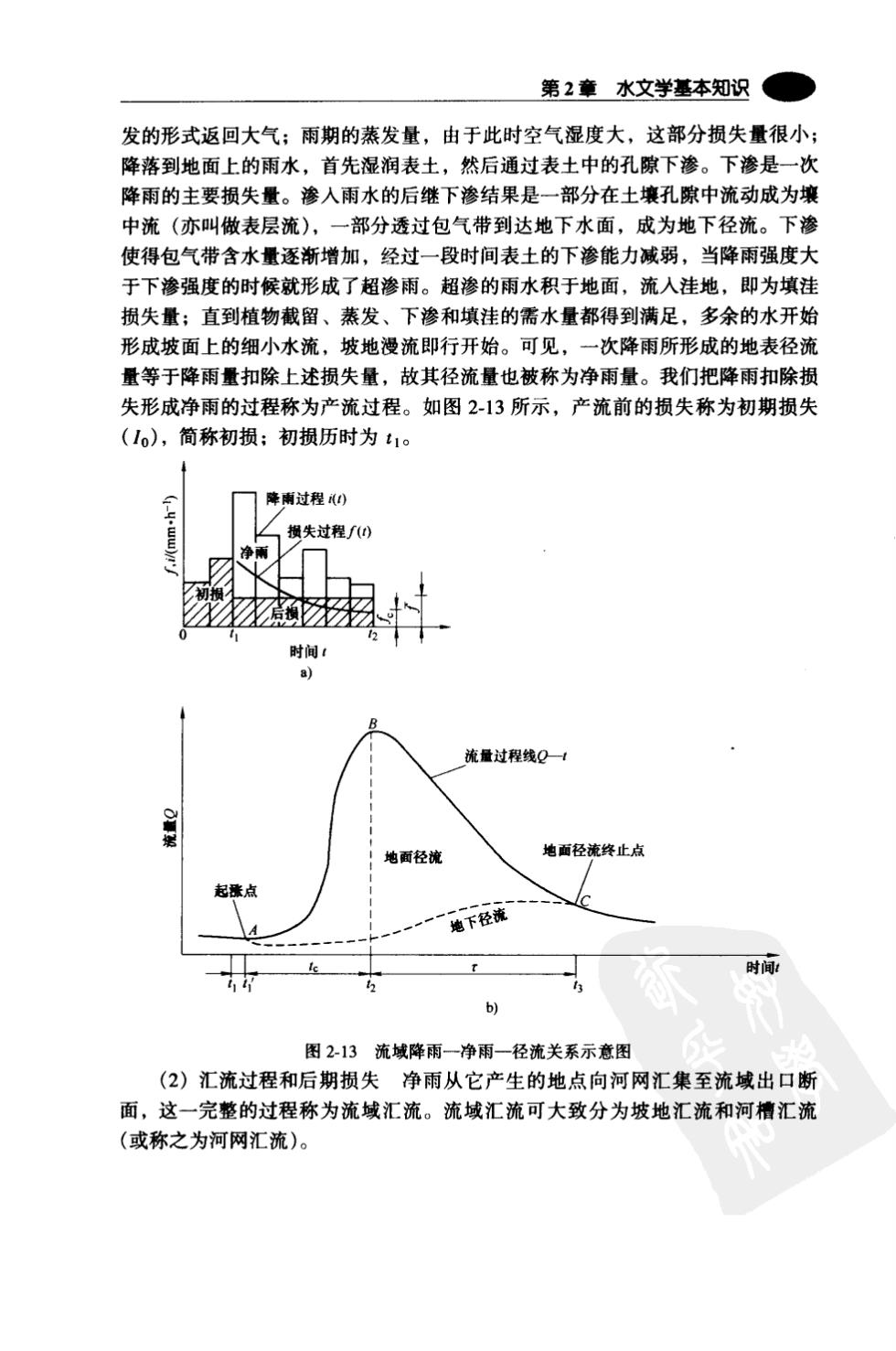

第2章水文学基本知识● 发的形式返回大气;雨期的蒸发量,由于此时空气湿度大,这部分损失量很小; 降落到地面上的雨水,首先湿润表土,然后通过表土中的孔隙下渗。下渗是一次 降雨的主要损失量。渗人雨水的后继下渗结果是一部分在土壤孔隙中流动成为壤 中流(亦叫做表层流),一部分透过包气带到达地下水面,成为地下径流。下渗 使得包气带含水量逐渐增加,经过一段时间表土的下渗能力减弱,当降雨强度大 于下渗强度的时候就形成了超渗雨。超渗的雨水积于地面,流人注地,即为填注 损失量:直到植物截留、蒸发、下渗和填洼的需水量都得到满足,多余的水开始 形成坡面上的细小水流,坡地漫流即行开始。可见,一次降雨所形成的地表径流 量等于降雨量扣除上述损失量,故其径流量也被称为净雨量。我们把降雨扣除损 失形成净雨的过程称为产流过程。如图2-13所示,产流前的损失称为初期损失 (1o),简称初损:初损历时为t1。 降调过程) 损失过程/) 时间 流量过程线Q一4 地面径流 地面径流终止点 起豫 地下径流 r 时间 b) 图213流域降雨一净雨一径流关系示意图 (2)汇流过程和后期损失净雨从它产生的地点向河网汇集至流域出口断 面,这一完整的过程称为流域汇流。流域汇流可大致分为坡地汇流和河槽汇流 (或称之为河网汇流)

水文学与水文地质学 坡地汇流的时间各处不是一致的,它首先在流域内隔水性好的地面和陡峻的 坡面处开始,然后逐渐扩大到全流域。当坡面水流填满大小坑注,注人小沟、溪 涧,继而流入河槽的时候,就进人了河槽汇流过程。汇人河槽的水流,沿着河槽 纵向流动,在流动过程中,沿途又不断地汇集各干、支流的来水,以及地下径流 和从侧坡土壤孔隙流出的壤中流,最后从流域出口流出,这是径流形成的最终环 节。对于较大的流域,河网汇流时间长,径流调蓄能力强,在降雨和坡地漫流终 止后,它们产生的径流还会延续很长一段时间进行汇流 在产生净雨后的汇流过程中,仍存在降雨损失,称其为后期损失(图 2-13),简称后损。后期损失主要是下渗损失,其下渗率是一个由大到小而趋于 稳定的数值∫,常将此时段的下渗率视为一个常数,称为平均下渗率(了),若 表示后损历时,那么后损量为()。一次降雨扣除损失量之后的总净雨深 h(mm)为 h=H-1o-fte (2-16 式中,H为一次降雨的总水量(mm):1o为初期损失量(mm);了为后期损失 的平均下渗率(mm/h):te为净雨历时(h),te=t2-t1。 综上所述可知,降雨、产流和汇流是从降雨开始到水流流出流域出口断面所 经历的全过程,它们在时间上并无截然的分界,而是交错进行的。应当指出的 是:就目前水文科学研究水平,要准确地划分出地面径流、壤中流和地下径流是 非常困难的。所以实用的方法是将总径流过程分割为地面径流和地下径流。对于 净雨,相对应地分割为地面净雨和地下净雨。一般将壤中流计人到地表径流中, 壤中流净雨也就随之计入地面净雨中。应该明确的是:净雨和它所形成的径流在 数量上是相等的,然而,二者的过程完全不同,径流的来源是净雨,净雨的汇流 结果是径流;当降雨停止时,净雨随之停止,而径流要延续很长时间。 为说明-一次降雨在流域出口断面α(图2-5)处形成的径流过程,现以一场 暴雨为例,如图2-13所示。初期的降雨都消耗于损失,尚未产生地面径流。当 t=时,就强度而言,地表下渗率等于降雨强度,地面应开始产生由净雨形成 的径流。但此时由于尚未满足地表土层的总吸水量,所以实际产生径流的时刻稍 滞后至1'时刻。此后,流域面积上普遍开始产生径流,主河槽不断汇集沿途的 径流和净雨,同时发生的损失量主要为后期的下渗量,最终流经出口断面,形成 图213b中的地面径流过程。当此次暴雨强度逐渐减弱至稳渗率时,地面径流消 失,即为净雨终止时刻2。但河槽汇流过程并未停止,它包括净雨由坡面汇入 河网,直到全部经流域出口断面α流出的整个过程,其延续时间比净雨历时。 和坡地漫流历时都要长得多,一直到3时刻为止,由这次暴雨产生的洪水过程 才算终止。从2至3这段时间称为流域最大汇流时间,用x表示,也就是流域 最远点的净雨流到出口断面ā所用的时间。通过基流分割,就是将此次暴雨形

第2章水文学基本知识● 成的地面径流和地下径流进行分割,其结果表明由于河流接受了地下径流的补 给,出口断面a处的起涨点A低于地面径流终止点C。因此,流域上的净雨总 量就是流域出口断面的径流总量。 2.河川径流衫响因素 流域的各种自然地理因素,不同程度地影响着径流形成和变化,主要影响因 素可概括为以下7项: ()气象条件气象条件包括降雨、蒸发、温度、湿度、风等,其中以降雨 和蒸发最为重要,直接影响着流域内的径流量与损失量。降雨是径流的源泉,蒸 发对一次降雨过程的作用不大,而平时流域内的地面水分主要消耗于蒸发。温 度、湿度和风是通过影响蒸发和降雨而间接影响径流的。 (2)地理位置和地形地理位置以流域所处的经度和纬度来表示。它间接说 明流域的气候和地理环境,与内陆水分的小循环强弱以及径流过程相关。 地形包括流域地表的平均高程、坡度、切割深度等。地形对径流的汇流速度 和停滞过程起着决定作用。地表切割深,地势陡,汇流过程中流速大,时间短, 洪水量大,径流过程急促。所以,山区河流的径流变化较之平原地区要强烈。 (3)地表植被覆盖植物茎叶对降雨有截留作用,使得地面的粗糙度增大 坡地漫流的速度减缓,雨水下渗量增加,覆盖在地面上的落叶和杂草可减少水分 蒸发。总之,可以起到蓄水、保水和保土等作用,削减洪峰流量,增加枯水径 流,使径流随时间的变化趋于均匀。 (4)面积和形状流域面积愈大,径流的调节能力愈强;流域形状系数k 值愈小,则径流过程愈平缓,汇流时间愈长。 (5)土壤地质土壤地质直接影响人渗量的大小,继而影响对地下水的补给 量。透水性好的土壤与岩石,有利于降雨渗人地下,减少地面径流,汇流过程就 较平缓;透水性差的土壤与岩石,不利于降雨渗入地下,使降雨所产生的地面径 流比例加大,汇流过程就较急促。岩溶地区的径流过程具有自身的独特性。 (6)湖泊与沼泽湖沼能调蓄洪水径流,使径流的年内分配较均匀,所以对 径流起调节作用。同时,湖沼通过对气象因素,尤其是对蒸发的影响而影响径流 量的大小,这一点在干旱地区表现得更为显著。 (7)人类活动因素兴修水利、水电工程、大面积灌溉和排水、水土保持措 施、土地利用方式的改变和城市化与工业化等活动,都直接或间接地影响着径流 及其过程,同时产生不同的水文效应和环境效应。 例如,城市化带来了人口密度和建筑物密度增大,这在一定程度上改变了城 市地区的局部气候条件,从而影响到降水条件和径流形成条件。较之乡村地区, 城市化使得暴雨次数、总量和平均雨强增大,地表不透水面积增加,降水渗人量 减少,地表径流量增大而其汇流时间缩短,导致城市排水系统负荷加重,洪峰流

●水文学与水文地质学 量增大,城市发生洪灾的几率增加,这就要求社会增加额外的支出用来提高工程 设计标准,对现有的工程加以改进。另一方面,城市径流中污染物组分及浓度随 着城市化程度而发生变化。径流中的污染物主要来源于降水、土地表面和下水道 系统。降水对径流污染物的贡献主要是指降水淋洗空气污染物的部分,可由大气 中污染物浓度来估算。地表污染物含量受大气降尘、交通、土地利用和人口密度 等因素的影响,径流对这类污染物的冲洗过程与其性质(可溶性和非可溶性) 地表透水性有关。不透水地面上的可溶性污染物首先被冲走,非可溶性污染物在 地面径流的流速达到相当大时也可产生运移,它们都被带人下水道系统,再通过 管网排入受纳水体。因此,对于城市径流水质的控制,可以采取渗滤措施和滞洪 措施,具体包括多孔路面、渗滤带、渗滤沟、渗滤池、滞洪池等,尽可能增加受 污染降水的下渗量,通过土层达到对其进行净化的目的,去除污染物的效率往往 超过80%。另外,这类设施中生长着的植物对污染物同样具有降解作用。需要 指出的是:渗滤径流最终要汇入地下水中,所以不仅在地下水水源附近采用此类 措施时要慎重,而且要考虑地下水位的埋裁深度。 在上述各影响因素中,除了气象条件以外,统称为流域的下垫面因素。下垫 面因素影响着降雨径流的调蓄作用、对降雨损失量扣除的多少和对净雨进行时空 的再分配。 2.4水文测验与信息采集 系统地收集和整理水文资料的全部技术过程称为水文测验。水文测验的基本 场所是水文测站。测站一般布设有基线、水准点和各种断面,包括基本水尺断 面、流速仪测流断面、浮标测流断面和比降水尺断面等。基本水尺断面上设立基 本水尺,用来进行经常性的水位观测;测流断面一般与基本水尺断面重合,且与 断面平均流向垂直。测站内的基线通常与测流断面垂直,起点位于测流断面线 上,长度视河宽B而定,一般取0.6B。基线的用途是推求测深(或测速、测 沙)垂线在断面上的位置。水准点分为基本水准点和校核水准点,均应设在基岩 或稳定的桩柱上,前者是测定测站各种高程的基本依据,后者则经常用来校核水 尺零点高程。 单个测站观测到的水文要素信息仅代表了站址处的水文情况。而流域上的水 文情况需要在一些适当点布站观测,这些站点在地理位置上呈网状分布,就构成 了水文站网。水文站网必须以科学性、合理性、最优化为原则进行合理布局。我 国于1956年开始统一规划布站,经过多次调整,已形成合理的布局。河流水文 测站负责对河流指定地点的水位、流量、泥沙、水化学、冰凌等项目进行观测及 其有关资料的分析工作。本节主要阐述对河流水位、流量与泥沙等水文要素的测