概述·分类 外燥 轻宣外燥剂 内燥 滋阴润燥剂

概述·分类 外燥——轻宣外燥剂 内燥——滋阴润燥剂

概述使用注意 )首先要分清外燥和内燥,外燥中又须分清是凉 燥还是温燥 。 2)燥邪最易化热,伤津耗气,故运用治燥剂,还须 酌情配伍清热泻火或益气生津之品,但总以甘寒 或咸寒者为宜。 3)甘凉滋润药物易于助湿滞气,脾虚便溏或素体湿 盛者忌用

⑴首先要分清外燥和内燥,外燥中又须分清是凉 燥还是温燥 。 ⑵燥邪最易化热,伤津耗气,故运用治燥剂,还须 酌情配伍清热泻火或益气生津之品,但总以甘寒 或咸寒者为宜。 ⑶甘凉滋润药物易于助湿滞气,脾虚便溏或素体湿 盛者忌用。 概述·使用注意

分述 必轻宣外燥剂 *滋阴润燥剂

❖轻宣外燥剂 ❖滋阴润燥剂 分 述

分述轻宣外燥 适应证: 外感凉燥或温燥之证 凉燥:深秋气凉,感受风寒燥邪,肺气不宣 症见恶寒,头痛,咳嗽鼻塞,咽干口燥 (有类风寒,但较严冬之风寒为轻,又称次寒) 温燥:初秋之燥热,或久晴无雨,燥伤肺津 症见头痛发热,干咳无痰,或气逆喘急, 心烦口渴,舌干无苔 (有类风热,但以伴见燥热伤津为特征)

适应证: 外感凉燥或温燥之证 凉燥:深秋气凉,感受风寒燥邪,肺气不宣 症见恶寒,头痛,咳嗽鼻塞,咽干口燥 (有类风寒,但较严冬之风寒为轻,又称次寒) 温燥:初秋之燥热,或久晴无雨,燥伤肺津 症见头痛发热,干咳无痰,或气逆喘急, 心烦口渴,舌干无苔 (有类风热,但以伴见燥热伤津为特征) 分述·轻宣外燥

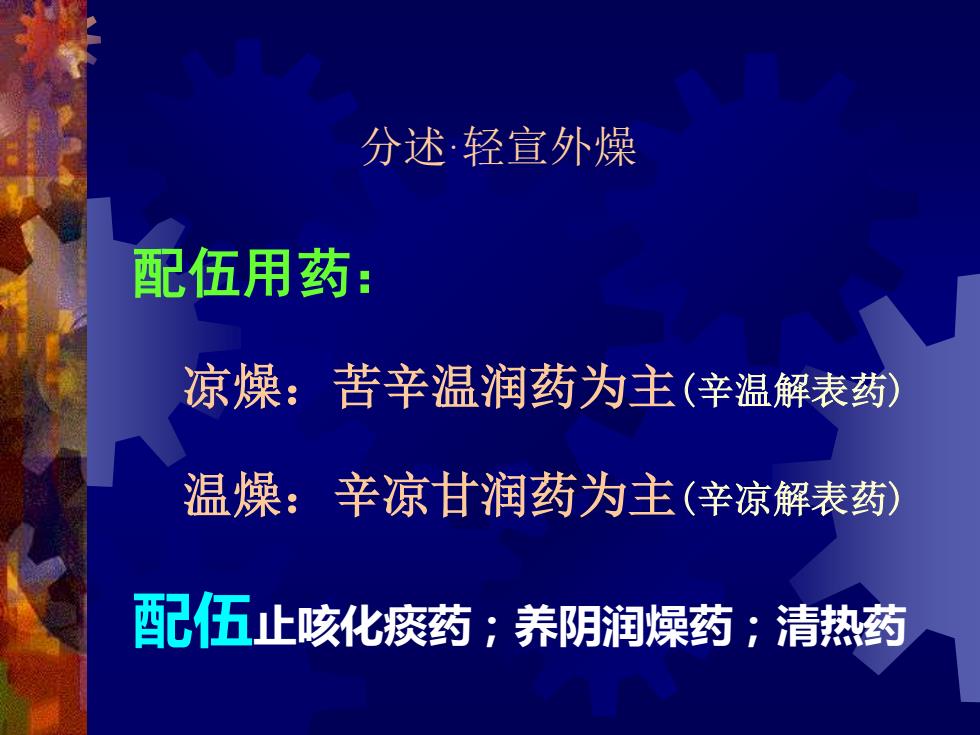

分述轻宣外燥 配伍用药: 凉燥:苦辛温润药为主(辛温解表药》 温燥:辛凉甘润药为主(辛凉解表药) 配伍止咳化痰药;养阴润燥药:清热药

配伍用药: 凉燥:苦辛温润药为主(辛温解表药) 温燥:辛凉甘润药为主(辛凉解表药) 配伍止咳化痰药;养阴润燥药;清热药 分述·轻宣外燥