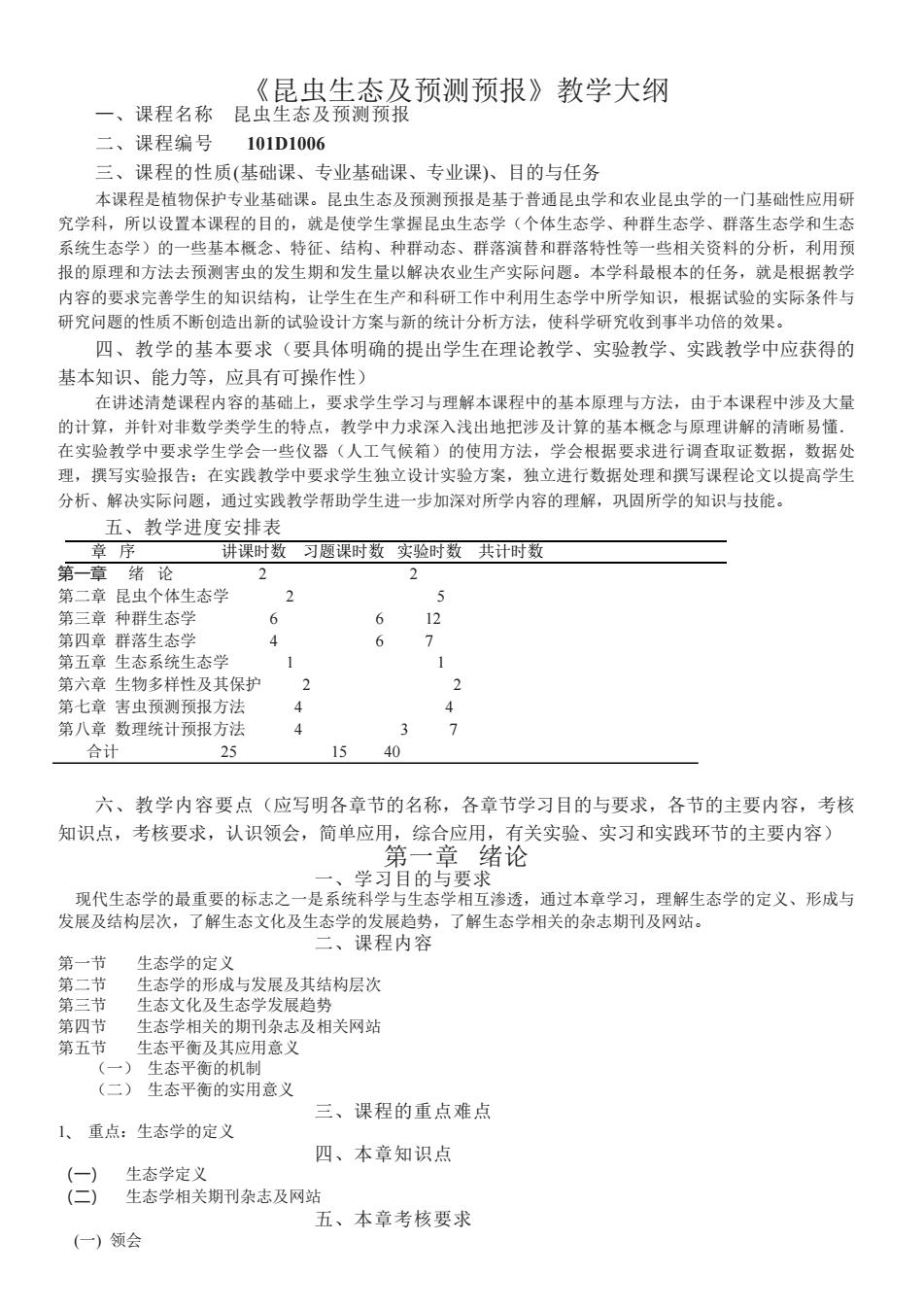

《昆虫生态及预测预报》教学大纲 一、课程名称 昆虫生态及预测预报 二、课程编号 101D1006 三、课程的性质(基础课、专业基础课、专业课)、目的与任务 本课程是植物保护专业基础课。昆虫生态及预测预报是基于普通昆虫学和农业昆虫学的一门基础性应用研 究学科,所以设置本课程的目的,就是使学生掌握昆虫生态学(个体生态学、种群生态学、群落生态学和生态 系统生态学)的一些基本概念、特征、结构、种群动态、群落演替和群落特性等一些相关资料的分析,利用预 报的原理和方法去预测害虫的发生期和发生量以解决农业生产实际问题。本学科最根本的任务,就是根据教学 内容的要求完善学生的知识结构,让学生在生产和科研工作中利用生态学中所学知识,根据试验的实际条件与 研究问题的性质不断创造出新的试验设计方案与新的统计分析方法,使科学研究收到事半功倍的效果。 四、教学的基本要求(要具体明确的提出学生在理论教学、实验教学、实践教学中应获得的 基本知识、能力等,应具有可操作性) 在讲述清楚课程内容的基础上,要求学生学习与理解本课程中的基本原理与方法,由于本课程中涉及大量 的计算,并针对非数学类学生的特点,教学中力求深入浅出地把涉及计算的基本概念与原理讲解的清晰易懂. 在实验教学中要求学生学会一些仪器(人工气候箱)的使用方法,学会根据要求进行调查取证数据,数据处 理,撰写实验报告:在实践教学中要求学生独立设计实验方案,独立进行数据处理和撰写课程论文以提高学生 分析、解决实际问题,通过实践教学帮助学生进一步加深对所学内容的理解,巩固所学的知识与技能。 五、教学进度安排表 章序 讲课时数习题课时数实验时数共计时数 第一章绪论 2 3 第二章昆虫个体生态学 第三章种群生态学 6 6 12 第四章群落生态学 4 6 第五章生态系统生态学 第六章生物多样性及其保护 第七章害虫预测预报方法 4 4 第八章数理统计预报方法 3 7 合计 25 15 40 六、教学内容要点(应写明各章节的名称,各章节学习目的与要求,各节的主要内容,考核 知识点,考核要求,认识领会,简单应用,综合应用,有关实验、实习和实践环节的主要内容) 第一章绪论 一、 学习日的与要求 现代生态学的最重要的标志之一是系统科学与生态学相互渗透,通过本章学习,理解生态学的定义、形成与 发展及结构层次,了解生态文化及生态学的发展趋势,了解生态学相关的杂志期刊及网站。 二、课程内容 第一节 生态学的定义 第二节 生态学的形成与发展及其结构层次 第三节 生态文化及生态学发展趋势 第四节 生态学相关的期刊杂志及相关网站 第五节 生态平衡及其应用意义 (一)生态平衡的机制 (二)生态平衡的实用意义 三、课程的重点难点 1、重点:生态学的定义 四、本章知识点 (-) 生态学定义 (二) 生态学相关期刊杂志及网站 五、本章考核要求 (一)领会

《昆虫生态及预测预报》教学大纲 —、课程名称 昆虫生态及预测预报 二、课程编号 101D1006 三、课程的性质(基础课、专业基础课、专业课)、目的与任务 本课程是植物保护专业基础课。昆虫生态及预测预报是基于普通昆虫学和农业昆虫学的一门基础性应用研 究学科,所以设置本课程的目的,就是使学生掌握昆虫生态学(个体生态学、种群生态学、群落生态学和生态 系统生态学)的一些基本概念、特征、结构、种群动态、群落演替和群落特性等一些相关资料的分析,利用预 报的原理和方法去预测害虫的发生期和发生量以解决农业生产实际问题。本学科最根本的任务,就是根据教学 内容的要求完善学生的知识结构,让学生在生产和科研工作中利用生态学中所学知识,根据试验的实际条件与 研究问题的性质不断创造出新的试验设计方案与新的统计分析方法,使科学研究收到事半功倍的效果。 四、教学的基本要求(要具体明确的提出学生在理论教学、实验教学、实践教学中应获得的 基本知识、能力等,应具有可操作性) 在讲述清楚课程内容的基础上,要求学生学习与理解本课程中的基本原理与方法,由于本课程中涉及大量 的计算,并针对非数学类学生的特点,教学中力求深入浅出地把涉及计算的基本概念与原理讲解的清晰易懂. 在实验教学中要求学生学会一些仪器(人工气候箱)的使用方法,学会根据要求进行调查取证数据,数据处 理,撰写实验报告;在实践教学中要求学生独立设计实验方案,独立进行数据处理和撰写课程论文以提高学生 分析、解决实际问题,通过实践教学帮助学生进一步加深对所学内容的理解,巩固所学的知识与技能。 五、教学进度安排表 章 序 讲课时数 习题课时数 实验时数 共计时数 第一章 绪 论 2 2 第二章 昆虫个体生态学 2 5 第三章 种群生态学 6 6 12 第四章 群落生态学 4 6 7 第五章 生态系统生态学 1 1 第六章 生物多样性及其保护 2 2 第七章 害虫预测预报方法 4 4 第八章 数理统计预报方法 4 3 7 合计 25 15 40 六、教学内容要点(应写明各章节的名称,各章节学习目的与要求,各节的主要内容,考核 知识点,考核要求,认识领会,简单应用,综合应用,有关实验、实习和实践环节的主要内容) 第一章 绪论 一、学习目的与要求 现代生态学的最重要的标志之一是系统科学与生态学相互渗透,通过本章学习,理解生态学的定义、形成与 发展及结构层次,了解生态文化及生态学的发展趋势,了解生态学相关的杂志期刊及网站。 二、课程内容 第一节 生态学的定义 第二节 生态学的形成与发展及其结构层次 第三节 生态文化及生态学发展趋势 第四节 生态学相关的期刊杂志及相关网站 第五节 生态平衡及其应用意义 (一) 生态平衡的机制 (二) 生态平衡的实用意义 三、课程的重点难点 1、 重点:生态学的定义 四、本章知识点 (一) 生态学定义 (二) 生态学相关期刊杂志及网站 五、本章考核要求 (一) 领会

1.生态学的定义 (三)综合应用 应用生态平衡的概念去理解可持续农业中的农业生态系统平衡。 第二章昆虫个体生态学 一、学习目的与要求 通过本章学习,理解生物环境(种内和种间关系)与非生物环境(温度、湿度和降雨、光、土壤)与有机 体的相互关系,以及生物对环境的适应方式。 二、课程内容 第一节 生活环境的类别 (-) 环境的概念 (二)环境因子的类别: 非生物因素(包括温度、光、水分、PH、气候和土壤等理化因子) 生物因素(包括种内关系和种间关系) 第二节昆虫与环境的基本关系 限制因子的原理--一生物对生活环境的忍受律和最低定律 (一) 利比赫的最小因子定律 (二) 谢尔福德的“耐受性定律” (三)限制因子的综合概念及其意义 第三节有机体与非生物环境 (一)温度对昆虫的作用 (1)温度对昆虫生长发育的影响 (2)温度对昆虫生存的影响 1. 高温致死效应和昆虫的耐热性 2. 低温致死效应和昆虫的耐寒性 (3)温度对昆虫繁殖的影响 (4)湿度和降雨对昆虫的作用 (5)水、湿因子的生态作用 (6)湿度对昆虫的作用 (二)湿度和降水对昆虫的影响 (三) 光对昆虫的影响 (四) 土壤环境对昆虫的影响 (五) 生物因子对昆虫的影响 第四节 有机体与生物环境 (一)食物链和食物网 (1)食物链的概念 (2)食物网的概念 (二)种间竞争和种内竞争 (1)生态位的概念 (2)竞争排斥原理或Gause假说 (三)密度制约效应 (四) 生物因素对昆虫的生态效应 生物因素和非生物因素比较起来其特点: (1)对昆虫种群影响的不均匀性 (2)与种群密度大小的关系 (3)昆虫对环境的适应性 (4) 相关的物种之间互为生物环境 第五节生物对环境的适应 (一)昆虫的休眠与滞育 (1)昆虫休眠的概念、特点 (2)昆虫滞育的概念、特点和分类 1. 长日照滞育型 2. 短日照滞育型 3. 中间型 无光照期反应型 (二)昆虫的扩散与迁飞

1. 生态学的定义 (三) 综合应用 应用生态平衡的概念去理解可持续农业中的农业生态系统平衡。 第二章 昆虫个体生态学 一、学习目的与要求 通过本章学习,理解生物环境(种内和种间关系)与非生物环境(温度、湿度和降雨、光、土壤)与有机 体的相互关系,以及生物对环境的适应方式。 二、课程内容 第一节 生活环境的类别 (一) 环境的概念 (二) 环境因子的类别: 非生物因素(包括温度、光、水分、PH、气候和土壤等理化因子) 生物因素(包括种内关系和种间关系) 第二节 昆虫与环境的基本关系 限制因子的原理----生物对生活环境的忍受律和最低定律 (一) 利比赫的最小因子定律 (二) 谢尔福德的“耐受性定律” (三) 限制因子的综合概念及其意义 第三节 有机体与非生物环境 (一) 温度对昆虫的作用 (1) 温度对昆虫生长发育的影响 (2) 温度对昆虫生存的影响 1. 高温致死效应和昆虫的耐热性 2. 低温致死效应和昆虫的耐寒性 (3) 温度对昆虫繁殖的影响 (4) 湿度和降雨对昆虫的作用 (5) 水、湿因子的生态作用 (6) 湿度对昆虫的作用 (二) 湿度和降水对昆虫的影响 (三) 光对昆虫的影响 (四) 土壤环境对昆虫的影响 (五) 生物因子对昆虫的影响 第四节 有机体与生物环境 (一) 食物链和食物网 (1) 食物链的概念 (2) 食物网的概念 (二) 种间竞争和种内竞争 (1) 生态位的概念 (2) 竞争排斥原理或Gause假说 (三) 密度制约效应 (四) 生物因素对昆虫的生态效应 生物因素和非生物因素比较起来其特点: (1) 对昆虫种群影响的不均匀性 (2) 与种群密度大小的关系 (3) 昆虫对环境的适应性 (4) 相关的物种之间互为生物环境 第五节 生物对环境的适应 (一) 昆虫的休眠与滞育 (1) 昆虫休眠的概念、特点 (2) 昆虫滞育的概念、特点和分类 1. 长日照滞育型 2. 短日照滞育型 3. 中间型 4. 无光照期反应型 (二) 昆虫的扩散与迁飞

(1)昆虫扩散的特性 1. 完全靠外部因素传播 2.由虫源地向外扩散 3. 由于趋性所引起的小范围的分散或集中 (2)昆虫的迁飞特性 迁飞昆虫的种群特征、类型、种型分化、迁飞过程和昆虫迁飞的控制机制 第六节生物对环境的适应生物钟、行为调节 (一)生物钟 (1)生物钟的类型 (2)生物钟的特性 (3)生物钟的机制 (二)昆虫的基本行为的适应 (1)趋性 (2)反射 (3)本能 (4)学习 三、课程的重点难点 1.重点:有效积温法则的应用及其在应用上的局限性、高温与耐热、低温与耐寒 2. 难点:环境对生物的影响和生物对环境的适应彼此间相互联系、相互制约、相互促进的关系 四、本章知识点 (一)环境因子的类别 1. 生物因素 2.非生物因素 3. 限制因子原理 最小因子定律 耐受性定律 (二)温度、湿度对昆虫生长发育的影响 1. 有效积温法则的应用及其在应用上的局限性 2. 高温与耐热 3. 低温与耐寒 (三)食物链和食物网 (四)种间竞争和种内竞争 (五)生物对环境的适应 1. 昆虫的休眠和滞育 2 昆虫的扩散和迁飞 生物钟 行为调节 五、本章考核要求 (一))识记 1.有效积温法则的概念、应用及其在应用上的局限性 2.发育起点温度的概念 3.食物链和食物网的概念 4.休眠和滞育的概念及其区别 5. 生物钟的概念 6.最小因子定律 7.耐受性定律 (二)领会 1.昆虫耐热原理 2.昆虫耐寒原理及其过冷却点的理解 (三)简单应用 利用有效积温法则预测害虫的发生, (四)综合应用 应用生态平衡的概念去理解可持续农业中的农业生态系统平衡

(1) 昆虫扩散的特性 1. 完全靠外部因素传播 2. 由虫源地向外扩散 3. 由于趋性所引起的小范围的分散或集中 (2) 昆虫的迁飞特性 迁飞昆虫的种群特征、类型、种型分化、迁飞过程和昆虫迁飞的控制机制 第六节 生物对环境的适应---生物钟、行为调节 (一) 生物钟 (1) 生物钟的类型 (2) 生物钟的特性 (3) 生物钟的机制 (二) 昆虫的基本行为的适应 (1) 趋性 (2) 反射 (3) 本能 (4) 学习 三、课程的重点难点 1. 重点:有效积温法则的应用及其在应用上的局限性、高温与耐热、低温与耐寒 2. 难点:环境对生物的影响和生物对环境的适应彼此间相互联系、相互制约、相互促进的关系 四、本章知识点 (一) 环境因子的类别 1. 生物因素 2. 非生物因素 3. 限制因子原理 最小因子定律 耐受性定律 (二) 温度、湿度对昆虫生长发育的影响 1. 有效积温法则的应用及其在应用上的局限性 2. 高温与耐热 3. 低温与耐寒 (三) 食物链和食物网 (四) 种间竞争和种内竞争 (五) 生物对环境的适应 1. 昆虫的休眠和滞育 2. 昆虫的扩散和迁飞 3. 生物钟 4. 行为调节 五、本章考核要求 (一) 识记 1. 有效积温法则的概念、应用及其在应用上的局限性 2. 发育起点温度的概念 3. 食物链和食物网的概念 4. 休眠和滞育的概念及其区别 5. 生物钟的概念 6. 最小因子定律 7. 耐受性定律 (二) 领会 1. 昆虫耐热原理 2. 昆虫耐寒原理及其过冷却点的理解 (三) 简单应用 利用有效积温法则预测害虫的发生, (四) 综合应用 应用生态平衡的概念去理解可持续农业中的农业生态系统平衡。 第 章 种群生态学

第三章种群生态学 学习目的与要求 通过本章的学习,了解种群的概念、基本特征、结构、分布型、数量动态及生命表的组建及分析,以及生 态对策的概念、特点及其在害虫治理中的指导作用。 二、课程内容 第一节种群的基本特性与种群结构 (一)种群的基本特性 (1) 种群的基本概念 (2) 种群的基本特性 (二)种群的结构 (1) 性比 (2) 年龄组配 第二节种群的空间分布型 (一)种群空间分布型的基本概念 (二) 种群空间分布型的类型 (1) 随机分布 (2) 聚集分布 (3) 均匀分布 (三)种群个体的离散频次分布方法 (四)种群聚集强度分析 (1) 扩散系数(C) (2) K值法 (3) 扩散指标(I) 4) Taylor?幂函数法则 (5) 平均拥挤度 (6) 平均拥挤度与平均数的回归关系 第三节昆虫种群的数量动态 (一)昆虫种群的数量动态类型 (1) 种群密度的季节消长类型 1. 斜坡型 2. 阶梯上升型 3. 马鞍型 4. 抛物线型 (2)昆虫的生长型 (二)种群生命表的组建 (1) 生命表的概念及其作用 (2) 生命表的类型及基本形式 1.特定时间生命表 2. 特定年龄生命表 (3) 生命表的分析 1. 种群存活曲线及其类型 2. 内禀增长能力的概念及计算 3. 种群数量趋势指数(I)的分析 4.关键因素分析 第四节种群的生态对策 (-) 生态对策的类型及其一般特征 (二) 栖境特性与生态对策的关系 (三) 生态对策与种群动态 (四)生态对策与防治策略 第五节种群数量平衡及其调节理论 (一) 生物学派 (二) 气候学派 (三) 综合学派 (四) 自动调节学派 五) 自然调节的进化意义

第三章 种群生态学 一、学习目的与要求 通过本章的学习,了解种群的概念、基本特征、结构、分布型、数量动态及生命表的组建及分析,以及生 态对策的概念、特点及其在害虫治理中的指导作用。 二、课程内容 第一节 种群的基本特性与种群结构 (一) 种群的基本特性 (1) 种群的基本概念 (2) 种群的基本特性 (二) 种群的结构 (1) 性比 (2) 年龄组配 第二节 种群的空间分布型 (一) 种群空间分布型的基本概念 (二) 种群空间分布型的类型 (1) 随机分布 (2) 聚集分布 (3) 均匀分布 (三) 种群个体的离散频次分布方法 (四) 种群聚集强度分析 (1) 扩散系数(C) (2) K值法 (3) 扩散指标(I) (4) Taylor幂函数法则 (5) 平均拥挤度 (6) 平均拥挤度与平均数的回归关系 第三节 昆虫种群的数量动态 (一) 昆虫种群的数量动态类型 (1) 种群密度的季节消长类型 1. 斜坡型 2. 阶梯上升型 3. 马鞍型 4. 抛物线型 (2) 昆虫的生长型 (二) 种群生命表的组建 (1) 生命表的概念及其作用 (2) 生命表的类型及基本形式 1. 特定时间生命表 2. 特定年龄生命表 (3) 生命表的分析 1. 种群存活曲线及其类型 2. 内禀增长能力的概念及计算 3. 种群数量趋势指数(I)的分析 4. 关键因素分析 第四节 种群的生态对策 (一) 生态对策的类型及其一般特征 (二) 栖境特性与生态对策的关系 (三) 生态对策与种群动态 (四) 生态对策与防治策略 第五节 种群数量平衡及其调节理论 (一) 生物学派 (二) 气候学派 (三) 综合学派 (四) 自动调节学派 (五) 自然调节的进化意义

第六节种间关系 (一)种间竞争 (二)捕食者与猎物间关系 三、课程的重点难点 1.重点:种群的概念、特征、分布类型及步骤,生命表的组建及分析以及生态对策的概念 2.难点:生命表的分析和生态对策的对防治策略的指导作用 四、本章知识点 (一)) 种群的概念、基本特征 (二) 种群分布类型(经典理论频次计算和聚集指标法的应用) (三) 种群的生长型和季节消长型 1. 种群的生长类型 2. 种群的季节消长类型 (四) 生命表的组建及其分析 (五) 生态对策的概念、类型与防治策略 (六) 种群数量对策及其调节理论 (七) 种间竞争和种内竞争 五、本章考核要求 (一)识记 1. 种群的概念 2. 种群的基本特性 3. 生命表的概念 4. 生态对策的概念、类型、特征 (二)领会 1.种群分布类型 2.生命表的组建方法 (三)简单应用 1.利用生命表分析种群动态 2.利用种群的生长型和季节消长型分析种群动态 (四)综合应用 根据生态对策的概念、类型、特点采取相应的防治策略指导害虫的防治工作。 第四章群落生态学 学习目的与要求 通过本章的学习,理解群落的概念、特征、结构,明确群落的演替、群落的丰富度、优势度、多样性、均 匀度和稳定性,了解群落生态学在昆虫生态学中的地位。 二、课程内容 第一节生物群落概述 (一)生物群落的概念 (二) 群落的基本特征 (三)群落的命名 第二节群落的结构 (一) 垂直结构 (二) 水平结构 (三) 时间结构 (四)营养结构 第三节群落的生境梯度及物种分布 第四节 群落的演替 (-)) 演替的基本概念 (二) 群落演替的类别 (三) 群落演替的一般特征 (四)顶极群落 第五节群落特性的分析 (一) 群落的丰富度 (二) 群落的优势度 (三) 群落的优势集中性指数

第六节 种间关系 (一) 种间竞争 (二) 捕食者与猎物间关系 三、课程的重点难点 1. 重点:种群的概念、特征、分布类型及步骤,生命表的组建及分析以及生态对策的概念 2. 难点:生命表的分析和生态对策的对防治策略的指导作用 四、本章知识点 (一) 种群的概念、基本特征 (二) 种群分布类型(经典理论频次计算和聚集指标法的应用) (三) 种群的生长型和季节消长型 1. 种群的生长类型 2. 种群的季节消长类型 (四) 生命表的组建及其分析 (五) 生态对策的概念、类型与防治策略 (六) 种群数量对策及其调节理论 (七) 种间竞争和种内竞争 五、本章考核要求 (一) 识记 1. 种群的概念 2. 种群的基本特性 3. 生命表的概念 4. 生态对策的概念、类型、特征 (二) 领会 1. 种群分布类型 2. 生命表的组建方法 (三)简单应用 1. 利用生命表分析种群动态 2. 利用种群的生长型和季节消长型分析种群动态 (四) 综合应用 根据生态对策的概念、类型、特点采取相应的防治策略指导害虫的防治工作。 第四章 群落生态学 一、学习目的与要求 通过本章的学习,理解群落的概念、特征、结构,明确群落的演替、群落的丰富度、优势度、多样性、均 匀度和稳定性,了解群落生态学在昆虫生态学中的地位。 二、课程内容 第一节 生物群落概述 (一) 生物群落的概念 (二) 群落的基本特征 (三) 群落的命名 第二节 群落的结构 (一) 垂直结构 (二) 水平结构 (三) 时间结构 (四) 营养结构 第三节 群落的生境梯度及物种分布 第四节 群落的演替 (一) 演替的基本概念 (二) 群落演替的类别 (三) 群落演替的一般特征 (四) 顶极群落 第五节 群落特性的分析 (一) 群落的丰富度 (二) 群落的优势度 (三) 群落的优势集中性指数