÷2、突触后电位变化 (1)兴奋性突触后电位(excitatory postsynaptic potential,. EPSP) ~突触前膜释放兴奋性神经递质,与后膜上的受体结合,在后 膜产生的去极化的电位变化。 突触前N元的冲动传至神经末梢 →N末梢膜去极,Ca2+内流 囊泡前移并与突触前膜接触、融合、破裂 递质在突触间隙扩散至突触后膜◆←释放兴奋性递质至突触间隙 递质与后膜的特异性R结合→后膜对Na+、K、CI通透性个 后膜产生去极化的EPSP◆一后膜的跨膜离子流以Na+内流为主

❖ 2、突触后电位变化 ❖ (1)兴奋性突触后电位(excitatory postsynaptic potential, EPSP ) ❖ 突触前膜释放兴奋性神经递质,与后膜上的受体结合,在后 膜产生的去极化的电位变化。 突触前N元的冲动传至神经末梢 N末梢膜去极,Ca2+内流 囊泡前移并与突触前膜接触、融合、破裂 递质在突触间隙扩散至突触后膜 释放兴奋性N递质至突触间隙 递质与后膜的特异性R结合 后膜对Na+ 、K+ 、Cl-通透性↑ 后膜的跨膜离子流以Na 后膜产生去极化的EPSP +内流为主

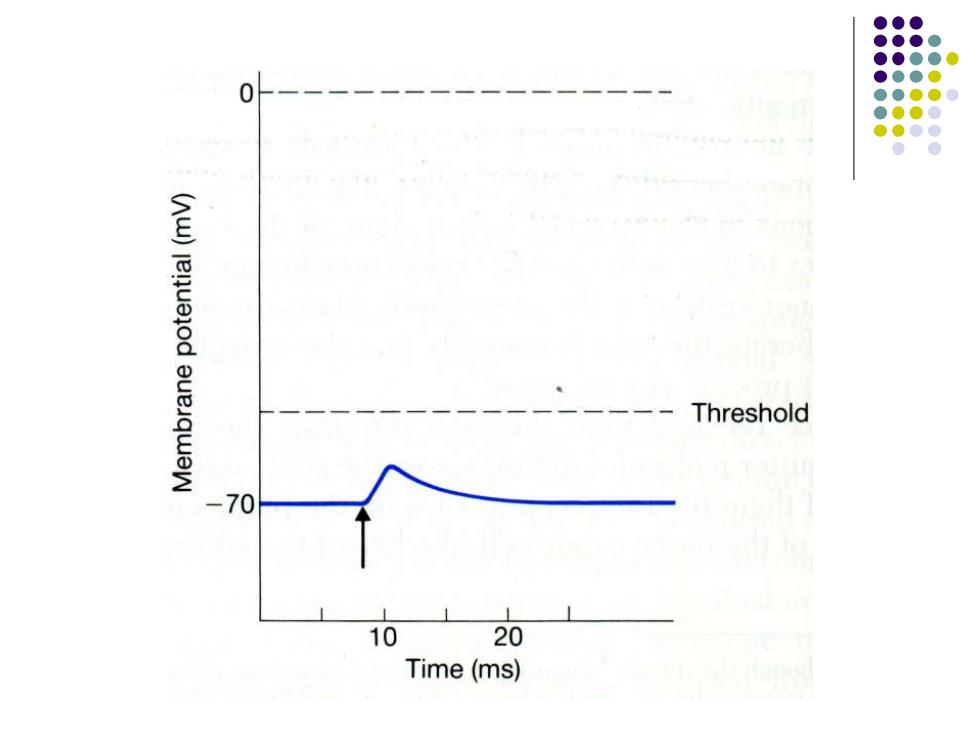

0 -Threshold -70 10 20 Time(ms)

兴奋性突触后电位(EPSP) 。1)定义:突触后膜在递质作用下发生去极化改变,这种 电位变化称为EPSP 。(2)机制: 。突触前膜释放兴奋性递质→递质与突触后膜上的受体结 合→提高突触后膜对Na+、K+的通透性→Na+内流大于K 外流→突触后膜局部去极化 。(3)特点:有局部兴奋的性质

兴奋性突触后电位(EPSP) ⚫ 1)定义:突触后膜在递质作用下发生去极化改变,这种 电位变化称为EPSP ⚫ (2)机制: ⚫ 突触前膜释放兴奋性递质 → 递质与突触后膜上的受体结 合 → 提高突触后膜对Na+ 、K+的通透性→ Na+内流大于K+ 外流→ 突触后膜局部去极化 ⚫ (3)特点:有局部兴奋的性质

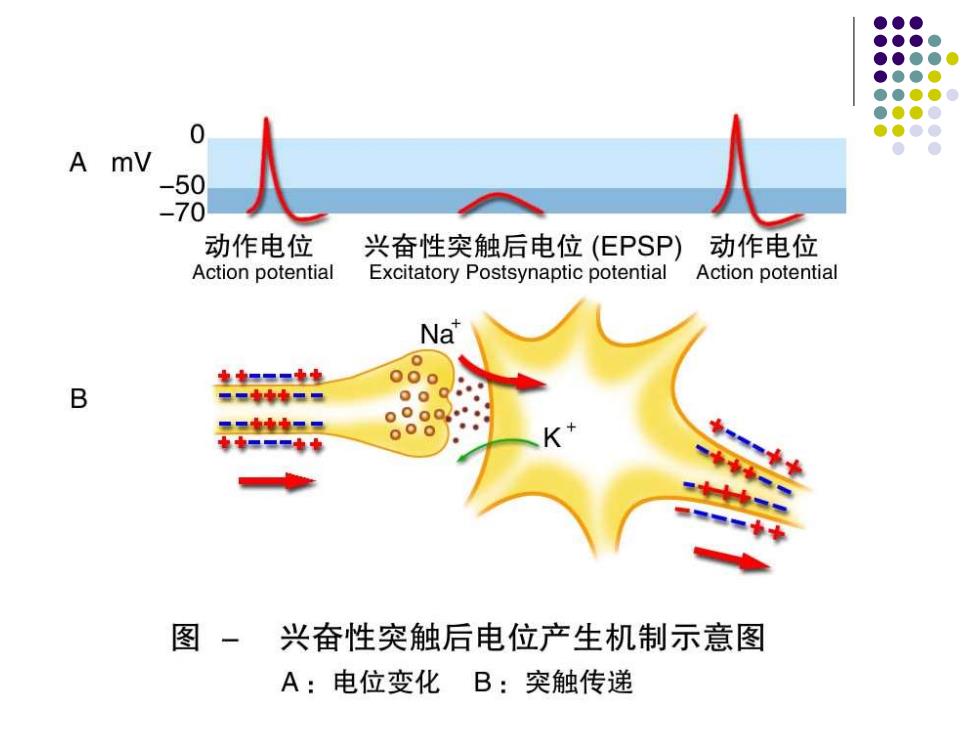

A mV -58 动作电位 兴奋性突触后电位(EPSP) 动作电位 Action potential Excitatory Postsynaptic potential Action potential Na 电=▣▣中 00o B 细。中中中四■ =■为h中=一 000a 电■一■中中 ooo 图- 兴奋性突触后电位产生机制示意图 A:电位变化B:突触传递

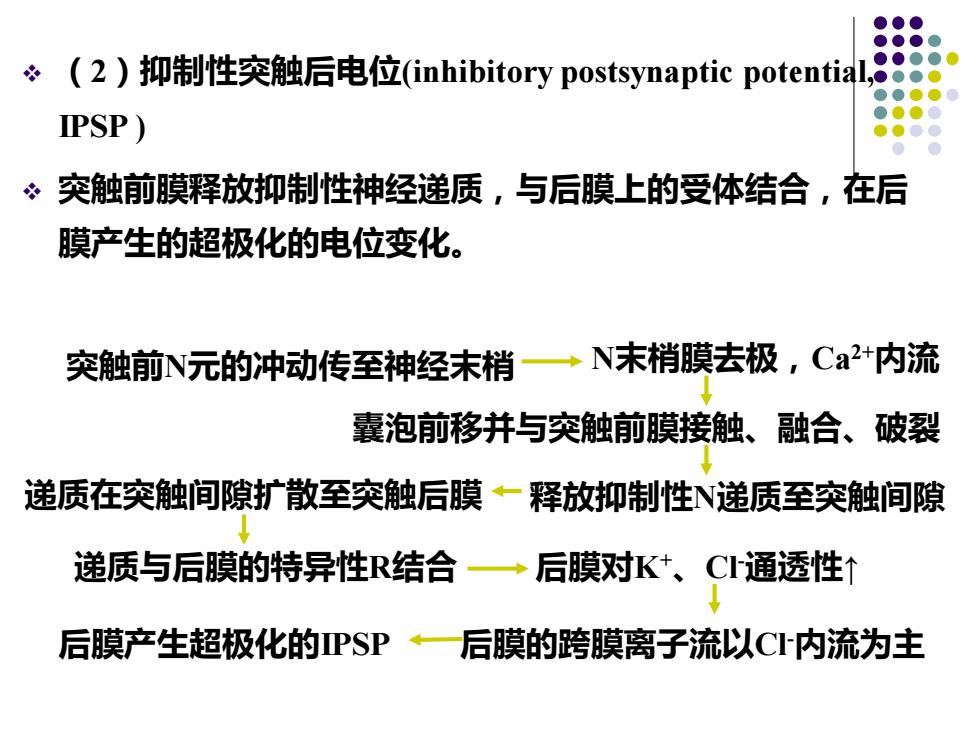

((2)抑制性突触后电位(inhibitory postsynaptic potential,e IPSP 。突触前膜释放抑制性神经递质,与后膜上的受体结合,在后 膜产生的超极化的电位变化。 突触前N元的冲动传至神经末梢 →N末梢膜去极,Ca2*内流 囊泡前移并与突触前膜接触、融合、破裂 递质在突触间隙扩散至突触后膜←释放抑制性递质至突触间隙 递质与后膜的特异性R结合→后膜对K+、C通透性↑ 后膜产生超极化的PSP◆一后膜的跨膜离子流以C内流为主

❖ (2)抑制性突触后电位(inhibitory postsynaptic potential, IPSP ) ❖ 突触前膜释放抑制性神经递质,与后膜上的受体结合,在后 膜产生的超极化的电位变化。 突触前N元的冲动传至神经末梢 N末梢膜去极,Ca2+内流 囊泡前移并与突触前膜接触、融合、破裂 递质在突触间隙扩散至突触后膜 释放抑制性N递质至突触间隙 递质与后膜的特异性R结合 后膜对K+ 、Cl-通透性↑ 后膜的跨膜离子流以Cl 后膜产生超极化的IPSP -内流为主