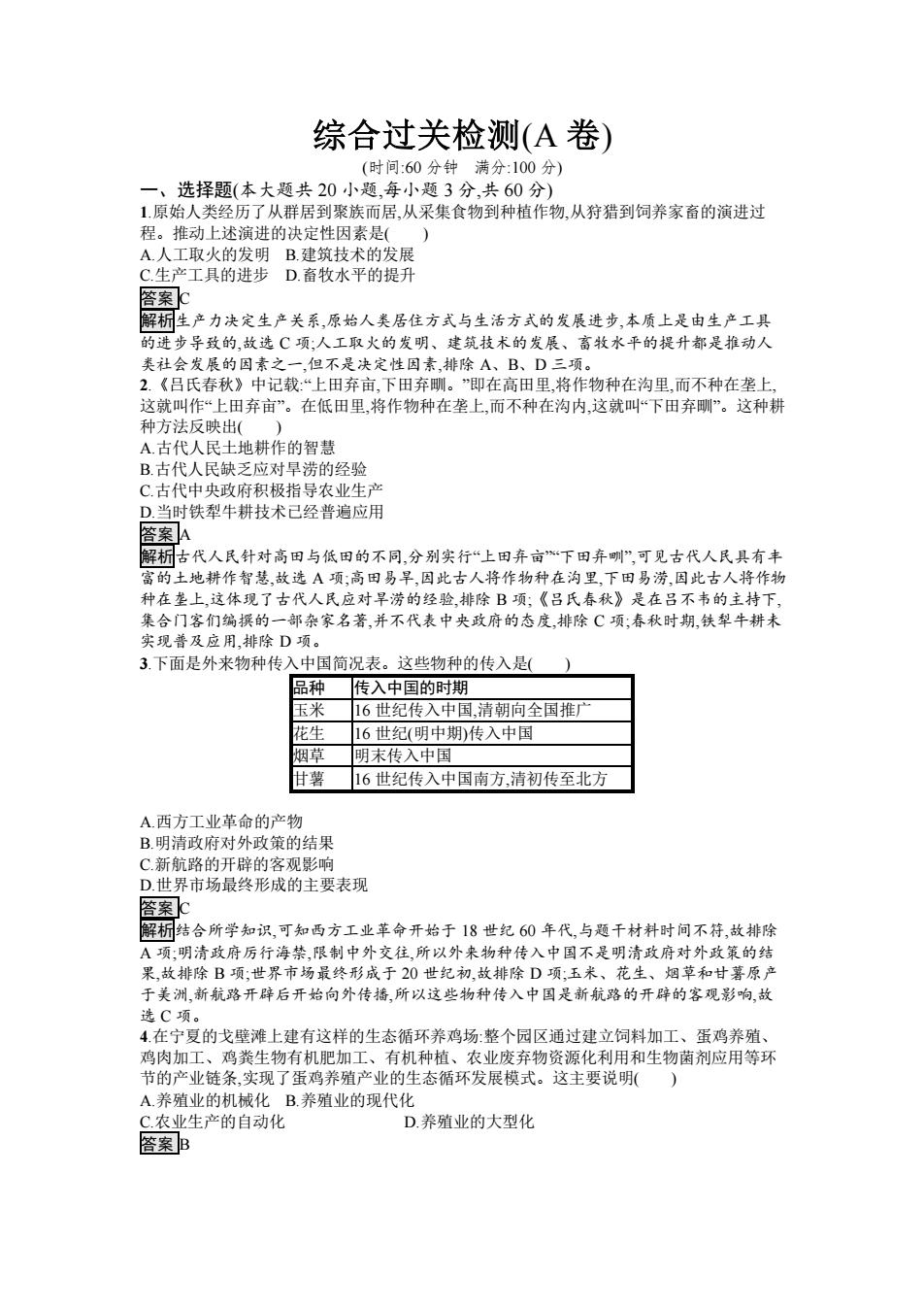

综合过关检测(A卷) (时间:60分钟满分:100分)》 一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分) 1原始人类经历了从群居到聚族而居,从采集食物到种植作物,从狩猎到饲养家畜的演进过 程。推动上述演进的决定性因素是() A.人工取火的发明B.建筑技术的发展 C.生产工具的进步D.畜牧水平的提升 答案C 解析生产力决定生产关系,原始人类居住方式与生活方式的发展进步,本质上是由生产工具 的进步导致的,故选C项:人工取火的发明、建筑技术的发展、畜牧水平的提升都是推动人 类社会发展的因素之一,但不是决定性因素,排除A、B、D三项。 2.《吕氏春秋》中记载:“上田弃亩,下田弃甽。”即在高田里,将作物种在沟里,而不种在垄上 这就叫作“上田弃亩”。在低田里,将作物种在垄上,而不种在沟内,这就叫下田弃甽”。这种耕 种方法反映出() A.古代人民土地耕作的智慧 B.古代人民缺乏应对旱涝的经验 C.古代中央政府积极指导农业生产 D.当时铁犁牛耕技术已经普遍应用 答案A 解析古代人民针对高田与低田的不同,分别实行“上田弃亩“下田弃甽”,可见古代人民具有丰 富的土地耕作智慧,故选A项;高田易旱,因此古人将作物种在沟里,下田易涝,因此古人将作物 种在垄上,这体现了古代人民应对旱涝的经验,排除B项;《吕氏春秋》是在吕不韦的主持下, 集合门客们编撰的一部杂家名著,并不代表中央政府的态度,排除C项;春秋时期,铁犁牛耕未 实现普及应用,排除D项。 3.下面是外来物种传入中国简况表。这些物种的传入是( 品种 传入中国的时期 玉米 16世纪传入中国,清朝向全国推广 花生 16世纪(明中期)传入中国 烟草 明末传入中国 甘薯 16世纪传入中国南方,清初传至北方 A西方工业革命的产物 B.明清政府对外政策的结果 C.新航路的开辟的客观影响 D.世界市场最终形成的主要表现 答案c 解析结合所学知识,可知西方工业革命开始于18世纪60年代,与题千干材料时间不符,故排除 A项;明清政府厉行海禁,限制中外交往,所以外来物种传入中国不是明清政府对外政策的结 果,故排除B项;世界市场最终形成于20世纪初,故排除D项;玉米、花生、烟草和甘薯原产 于美洲,新航路开辟后开始向外传播,所以这些物种传入中国是新航路的开辟的客观影响,故 选C项。 4.在宁夏的戈壁滩上建有这样的生态循环养鸡场:整个园区通过建立饲料加工、蛋鸡养殖、 鸡肉加工、鸡粪生物有机肥加工、有机种植、农业废弃物资源化利用和生物菌剂应用等环 节的产业链条,实现了蛋鸡养殖产业的生态循环发展模式。这主要说明( A.养殖业的机械化B.养殖业的现代化 C.农业生产的自动化 D.养殖业的大型化 答案B

综合过关检测(A 卷) (时间:60 分钟 满分:100 分) 一、选择题(本大题共 20 小题,每小题 3 分,共 60 分) 1.原始人类经历了从群居到聚族而居,从采集食物到种植作物,从狩猎到饲养家畜的演进过 程。推动上述演进的决定性因素是( ) A.人工取火的发明 B.建筑技术的发展 C.生产工具的进步 D.畜牧水平的提升 答案 C 解析生产力决定生产关系,原始人类居住方式与生活方式的发展进步,本质上是由生产工具 的进步导致的,故选 C 项;人工取火的发明、建筑技术的发展、畜牧水平的提升都是推动人 类社会发展的因素之一,但不是决定性因素,排除 A、B、D 三项。 2.《吕氏春秋》中记载:“上田弃亩,下田弃甽。”即在高田里,将作物种在沟里,而不种在垄上, 这就叫作“上田弃亩”。在低田里,将作物种在垄上,而不种在沟内,这就叫“下田弃甽”。这种耕 种方法反映出( ) A.古代人民土地耕作的智慧 B.古代人民缺乏应对旱涝的经验 C.古代中央政府积极指导农业生产 D.当时铁犁牛耕技术已经普遍应用 答案 A 解析古代人民针对高田与低田的不同,分别实行“上田弃亩”“下田弃甽”,可见古代人民具有丰 富的土地耕作智慧,故选 A 项;高田易旱,因此古人将作物种在沟里,下田易涝,因此古人将作物 种在垄上,这体现了古代人民应对旱涝的经验,排除 B 项;《吕氏春秋》是在吕不韦的主持下, 集合门客们编撰的一部杂家名著,并不代表中央政府的态度,排除 C 项;春秋时期,铁犁牛耕未 实现普及应用,排除 D 项。 3.下面是外来物种传入中国简况表。这些物种的传入是( ) 品种 传入中国的时期 玉米 16 世纪传入中国,清朝向全国推广 花生 16 世纪(明中期)传入中国 烟草 明末传入中国 甘薯 16 世纪传入中国南方,清初传至北方 A.西方工业革命的产物 B.明清政府对外政策的结果 C.新航路的开辟的客观影响 D.世界市场最终形成的主要表现 答案 C 解析结合所学知识,可知西方工业革命开始于 18 世纪 60 年代,与题干材料时间不符,故排除 A 项;明清政府厉行海禁,限制中外交往,所以外来物种传入中国不是明清政府对外政策的结 果,故排除 B 项;世界市场最终形成于 20 世纪初,故排除 D 项;玉米、花生、烟草和甘薯原产 于美洲,新航路开辟后开始向外传播,所以这些物种传入中国是新航路的开辟的客观影响,故 选 C 项。 4.在宁夏的戈壁滩上建有这样的生态循环养鸡场:整个园区通过建立饲料加工、蛋鸡养殖、 鸡肉加工、鸡粪生物有机肥加工、有机种植、农业废弃物资源化利用和生物菌剂应用等环 节的产业链条,实现了蛋鸡养殖产业的生态循环发展模式。这主要说明( ) A.养殖业的机械化 B.养殖业的现代化 C.农业生产的自动化 D.养殖业的大型化 答案 B

5.如何在猕猴桃集中采摘时期做好保鲜工作,是一个难题。自建冷库成本太高,随意储藏又影 响口感。解决上述问题的措施是()) A.进行机械化采摘B.发展冷链物流 C.使用家用冷冻设备 D.添加食品添加剂 答案B 解析冷链物流的发展促进了生鲜农产品的保存、输送和销售,故选B项。 6.19世纪,英国工厂制度盛行。工人进厂、出厂、饮食都有具体的规定;聊天、吹口哨、唱歌 也是禁止的。工人必须紧跟机器的运转速度进行操作,脑、眼、手、脚都要处于极度紧张的 状态,不可有片刻松懈。工厂的制度规定( A.体现人力与科技的密切结合 B.有利于提高社会就业水平 C.符合工业革命时期的生产要求 D.加快了英国的城市化进程 答案 解析随着工业革命的发展,工厂制度对于工人的束缚日益加重,高度紧张的工作状态有利于 工厂主追求利益的最大化,故选C项:题干材料体现了工厂制度对工人的严苛要求,没有体现 人力与科技的密切结合,排除A项;题干材料没有体现社会就业水平,排除B项;城市化规模的 扩大与工厂数量增加相关,与工厂制度无关,排除D项。 7.1847年,英国议会通过了《河道法令》,规定授权卫生管理机构对没有实施供水防污措施的 机构切断供水。1848年,英国颁布了第一部改善工业城镇环境的《公共卫生法》。1956年 颁布《清洁空气法案》,1963年颁布《水资源法》,1974年颁布《污染控制法》。上述材料 主要表明英国( A环境治理与工业革命并行 B.经济发展改善了环境 C.环境治理依靠法治力量 D.民众环保意识的增强 答案 解析根据题千材料,可知英国议会通过领布《河道法令》《公共卫生法》《清洁空气法案》 《水资源法》《污染控制法》等法律治理环境.这主要表明英国通过法治力量治理环境.故C 项正确。 8.据史料记载,北宋的假赁业务十分发达,当时“凡民间吉凶筵会,椅桌陈设,器皿合盘,酒檐动使 之类,自有茶酒司管赁。…主人只出钱而已,不用费力”。据此可知( A经济发展影响了人们的生活方式 B.社会奢侈攀比之风日益严重 C.新兴行业中滋生出新的生产关系 D.纸币的出现推动了经济的快速发展 答案A 解析根据题干材料“北宋的假赁业务十分发达“主人只出钱而已,不用费力”,可知商品经济的 发展促进了假赁业务的发展,影响了人们的生活方式,故选A项;“假赁业务十分发达”不能说 明社会奢侈攀比之风日益严重,排除B项:新的生产关系一资本主义萌芽出现于明朝中后 期排除C项:题干材料中没有体现纸币的信息排除D项。 9.8世纪下半期,广州、泉州、明州(今浙江宁波)、扬州等城市,因与番舶互动频繁,如雨后春 笋般兴盛起来,成为重要的对外贸易港口。由此可知当时( A经济交流主导中外关系发展 B.重农抑商政策已不合时宜 C城市发展依赖对外贸易的繁荣 D.政府的外贸政策较为开明 答案D

5.如何在猕猴桃集中采摘时期做好保鲜工作,是一个难题。自建冷库成本太高,随意储藏又影 响口感。解决上述问题的措施是( ) A.进行机械化采摘 B.发展冷链物流 C.使用家用冷冻设备 D.添加食品添加剂 答案 B 解析冷链物流的发展促进了生鲜农产品的保存、输送和销售,故选 B 项。 6.19 世纪,英国工厂制度盛行。工人进厂、出厂、饮食都有具体的规定;聊天、吹口哨、唱歌 也是禁止的。工人必须紧跟机器的运转速度进行操作,脑、眼、手、脚都要处于极度紧张的 状态,不可有片刻松懈。工厂的制度规定( ) A.体现人力与科技的密切结合 B.有利于提高社会就业水平 C.符合工业革命时期的生产要求 D.加快了英国的城市化进程 答案 C 解析随着工业革命的发展,工厂制度对于工人的束缚日益加重,高度紧张的工作状态有利于 工厂主追求利益的最大化,故选 C 项;题干材料体现了工厂制度对工人的严苛要求,没有体现 人力与科技的密切结合,排除 A 项;题干材料没有体现社会就业水平,排除 B 项;城市化规模的 扩大与工厂数量增加相关,与工厂制度无关,排除 D 项。 7.1847 年,英国议会通过了《河道法令》,规定授权卫生管理机构对没有实施供水防污措施的 机构切断供水。1848 年,英国颁布了第一部改善工业城镇环境的《公共卫生法》。1956 年 颁布《清洁空气法案》,1963 年颁布《水资源法》,1974 年颁布《污染控制法》。上述材料 主要表明英国( ) A.环境治理与工业革命并行 B.经济发展改善了环境 C.环境治理依靠法治力量 D.民众环保意识的增强 答案 C 解析根据题干材料,可知英国议会通过颁布《河道法令》《公共卫生法》《清洁空气法案》 《水资源法》《污染控制法》等法律治理环境,这主要表明英国通过法治力量治理环境,故 C 项正确。 8.据史料记载,北宋的假赁业务十分发达,当时“凡民间吉凶筵会,椅桌陈设,器皿合盘,酒檐动使 之类,自有茶酒司管赁。……主人只出钱而已,不用费力”。据此可知( ) A.经济发展影响了人们的生活方式 B.社会奢侈攀比之风日益严重 C.新兴行业中滋生出新的生产关系 D.纸币的出现推动了经济的快速发展 答案 A 解析根据题干材料“北宋的假赁业务十分发达”“主人只出钱而已,不用费力”,可知商品经济的 发展促进了假赁业务的发展,影响了人们的生活方式,故选 A 项;“假赁业务十分发达”不能说 明社会奢侈攀比之风日益严重,排除 B 项;新的生产关系——资本主义萌芽出现于明朝中后 期,排除 C 项;题干材料中没有体现纸币的信息,排除 D 项。 9.8 世纪下半期,广州、泉州、明州(今浙江宁波)、扬州等城市,因与番舶互动频繁,如雨后春 笋般兴盛起来,成为重要的对外贸易港口。由此可知当时( ) A.经济交流主导中外关系发展 B.重农抑商政策已不合时宜 C.城市发展依赖对外贸易的繁荣 D.政府的外贸政策较为开明 答案 D

解析根据题干材料“与番舶互动频繁,如雨后春笋般兴盛起来”,可知当时中外贸易繁荣,政府 并未严格限制对外贸易的发展,对外政策较为开明,故选D项。A、B、C三项均不符合题意, 排除。 10.纪录片《公司的力量》中荷兰东印度公司发行了世界上第一支股票,仅阿姆斯特丹股票 的认购者就多达1143人,持股者有商人、水手、技工,甚至还有市长的女仆,应运而生的股票 交易所和银行,给荷兰人带来了爆炸式的财富增长。下列对此认识正确的是() A.东印度公司是现代意义上的跨国公司 B.材料反映的现象引发了欧洲商业革命 C爆炸式的财富增长催生了工业革命 D.东印度公司拥有国家给予的特权,参与殖民扩张,垄断殖民地贸易 含案D 解析东印度公司是荷兰政府对外殖民扩张过程中成立的垄断性贸易公司,该公司具有殖民扩 张与垄断贸易等职能,故D项正确:东印度公司属于殖民扩张时期的垄断性贸易公司,不是现 代意义上的跨国公司,A项错误;商业革命是新航路的开辟引起的,B项错误;爆炸式的财富增 长是早期的殖民扩张的结果,并没有催生工业革命,C项错误。 11.20世纪90年代电子商务逐渐兴起,它突破了时空障碍,极大地提高了商业效率,降低了相 关成本,便利了人们的生活。电子商业兴起的前提条件是( A.国际投资的发展 B.现代信息技术的发展 C.工业革命的深入发展 D.便利的交通 答案B 解析现代信息技术的发展改变了传统的交易手段,推动了电子商业的兴起,人们利用互联网 技术和通信技术进行商品、技术和服务交换,故选B项。 12.福建民居一土楼的结构特点是中轴对称、有强烈的向心意识,体现高低尊卑、主次分明 等。一楼之内一般居住着一个家族,房舍根据“长幼有序“男尊女卑”的原则安排。这种建筑 布局() A利于邻里和睦 B.突出皇权至上 C.体现宗教色彩 D.深受宗法观念影响 答案D 解析根据题千材料“高低尊卑、主次分明一楼之内一般居住着一个家族“长幼有序“男尊 女卑”,可知土楼的结构特点与建筑布局体现了宗法观念的影响,故D项正确;题干材料没有体 现邻里关系,故排除A项;题干材料反映的是一个家族,没有体现皇权至上,故排除B项:题干 材料没有体现宗教色彩,故排除C项。 13.殷商和西周时期的城市,往往看不到整齐规划的城市布局,更像一个有围墙的农村。而到 春秋战国时期,筑城之风盛行,随着商业的发展往往成了交换商品的中心城市。这反映了 ( A.城市的经济功能加强 B.城市不再具备政治、军事职能 C.分封制崩溃的必然结果 D.建筑技术的进步 答案A 解析根据题干材料“有围墙的农村“筑城之风盛行交换商品的中心城市”,可知城市的经济 功能加强,A项符合题意:春秋战国时期的城市政治、军事职能仍然十分重要B项错误:分封 制崩溃不是春秋战国时期中心城市兴起的必要条件C项错误:题千材料没有说明城市的发展 与建筑技术进步之间的关系,D项错误

解析根据题干材料“与番舶互动频繁,如雨后春笋般兴盛起来”,可知当时中外贸易繁荣,政府 并未严格限制对外贸易的发展,对外政策较为开明,故选 D 项。A、B、C 三项均不符合题意, 排除。 10.纪录片《公司的力量》中,荷兰东印度公司发行了世界上第一支股票,仅阿姆斯特丹股票 的认购者就多达 1 143 人,持股者有商人、水手、技工,甚至还有市长的女仆,应运而生的股票 交易所和银行,给荷兰人带来了爆炸式的财富增长。下列对此认识正确的是( ) A.东印度公司是现代意义上的跨国公司 B.材料反映的现象引发了欧洲商业革命 C.爆炸式的财富增长催生了工业革命 D.东印度公司拥有国家给予的特权,参与殖民扩张,垄断殖民地贸易 答案 D 解析东印度公司是荷兰政府对外殖民扩张过程中成立的垄断性贸易公司,该公司具有殖民扩 张与垄断贸易等职能,故 D 项正确;东印度公司属于殖民扩张时期的垄断性贸易公司,不是现 代意义上的跨国公司,A 项错误;商业革命是新航路的开辟引起的,B 项错误;爆炸式的财富增 长是早期的殖民扩张的结果,并没有催生工业革命,C 项错误。 11.20 世纪 90 年代电子商务逐渐兴起,它突破了时空障碍,极大地提高了商业效率,降低了相 关成本,便利了人们的生活。电子商业兴起的前提条件是( ) A.国际投资的发展 B.现代信息技术的发展 C.工业革命的深入发展 D.便利的交通 答案 B 解析现代信息技术的发展改变了传统的交易手段,推动了电子商业的兴起,人们利用互联网 技术和通信技术进行商品、技术和服务交换,故选 B 项。 12.福建民居——土楼的结构特点是中轴对称、有强烈的向心意识,体现高低尊卑、主次分明 等。一楼之内一般居住着一个家族,房舍根据“长幼有序”“男尊女卑”的原则安排。这种建筑 布局( ) A.利于邻里和睦 B.突出皇权至上 C.体现宗教色彩 D.深受宗法观念影响 答案 D 解析根据题干材料“高低尊卑、主次分明”“一楼之内一般居住着一个家族”“长幼有序”“男尊 女卑”,可知土楼的结构特点与建筑布局体现了宗法观念的影响,故 D 项正确;题干材料没有体 现邻里关系,故排除 A 项;题干材料反映的是一个家族,没有体现皇权至上,故排除 B 项;题干 材料没有体现宗教色彩,故排除 C 项。 13.殷商和西周时期的城市,往往看不到整齐规划的城市布局,更像一个有围墙的农村。而到 春秋战国时期,筑城之风盛行,随着商业的发展往往成了交换商品的中心城市。这反映了 ( ) A.城市的经济功能加强 B.城市不再具备政治、军事职能 C.分封制崩溃的必然结果 D.建筑技术的进步 答案 A 解析根据题干材料“有围墙的农村”“筑城之风盛行”“交换商品的中心城市”,可知城市的经济 功能加强,A 项符合题意;春秋战国时期的城市,政治、军事职能仍然十分重要,B 项错误;分封 制崩溃不是春秋战国时期中心城市兴起的必要条件,C 项错误;题干材料没有说明城市的发展 与建筑技术进步之间的关系,D 项错误

14.19世纪以来中国很多城市逐渐形成给排水管网.使得城内原有河道与水环境迅速退化乃 至消失。新式马路、铁路、轨道交通、电线等各类近代设施成为城市不可或缺的组成部 分。近代中国城市的变化反映了() A.城市的生态环境逐渐恶化 B.城市的人口压力日益增大 C.工业文明影响了城市发展 D.城市化进程发展迅速 答案 解析题干材料反映的是19世纪以来,中国城市出现给排水管网、新式马路、铁路、轨道交 通、电线等各类近代设施,结合所学知识,可知这是受近代工业化的影响,故C项正确:题干材 料没有体现生态环境逐渐恶化,故A项错误:题千材料没有体现城市的人口压力日益增大,故 B项错误;题千材料没有体现城市化进程的发展速度,故D项错误。 15.发现于美索不达米亚地区的乌鲁克文化泥版上的象形文字一车,距今约有5500年的历 史。在这一地区还发现了描绘在彩陶钵上的双轮车图形及黏土制车模型,距今5000年左 右。这些发现( A说明中国的牛车是从两河流域传来的 B.有力地证明了两河流域居民发明了轮车 C.说明车是古代主要交通工具和军事装备 D.证明象形文字是世界上最古老的文字 答案B 解析鸟鲁克文化泥版和描绘在彩陶钵上的双轮车图形及黏土制车模型属于考古资料,属于第 一手史料这些发现证明两河流域居民发明了轮车,B项正确。 16.19世纪初期,当蒸汽机车轰鸣奔驰的时候…保守人士惊呼,铁路会带来某种平等化的危 险”。民主人士拍手称快:“我看到火车真高兴,我想封建制度是永远一去不返了。”这段材料 主要反映了先进科技( A.极大地冲击了社会关系 B.扩大了社会交往的范围 C.改变了落后的社会制度 D.造成社会秩序混乱 答案A 解析根据题干材料“平等化的危险“我想封建制度是永远一去不返了”,可知工业革命的先进 成果对社会关系产生了极大冲击,故选A项。 17.防治传染病增强了人们的卫生意识,大街上随地吐痰的人少了,人们自觉地将垃圾倒入垃 圾桶中。这说明医疗卫生事业的发展() A有助于民众养成文明卫生的生活方式 B.促进了人民健康状况的改善 C.促使讲卫生成为现代公民的基本素质 D.强化了全民的免疫力 答案A 解析题千材料说明广大民众的生活方式趋向文明化,更加注重公共卫生,由此可知医疗卫生 事业的发展有助于民众形成文明卫生的生活方式,故A项正确。B、C、D三项均不符合题 意,排除。 18.古人经常采取拜神、逃离等方式来躲避疫病。1934年开展的“新生活运动”让“清洁、卫 生、人畜分离、粪便入厕等观念深入到乡村。这说明() A.古人没有科学的防疫观念 B.政府是防治疫情的主要力量 C.采取卫生措施防治疫病最有效 D.防疫离不开科学观念的普及 答案D

14.19 世纪以来,中国很多城市逐渐形成给排水管网,使得城内原有河道与水环境迅速退化乃 至消失。新式马路、铁路、轨道交通、电线等各类近代设施成为城市不可或缺的组成部 分。近代中国城市的变化反映了( ) A.城市的生态环境逐渐恶化 B.城市的人口压力日益增大 C.工业文明影响了城市发展 D.城市化进程发展迅速 答案 C 解析题干材料反映的是 19 世纪以来,中国城市出现给排水管网、新式马路、铁路、轨道交 通、电线等各类近代设施,结合所学知识,可知这是受近代工业化的影响,故 C 项正确;题干材 料没有体现生态环境逐渐恶化,故 A 项错误;题干材料没有体现城市的人口压力日益增大,故 B 项错误;题干材料没有体现城市化进程的发展速度,故 D 项错误。 15.发现于美索不达米亚地区的乌鲁克文化泥版上的象形文字——车,距今约有 5 500 年的历 史。在这一地区还发现了描绘在彩陶钵上的双轮车图形及黏土制车模型,距今 5 000 年左 右。这些发现( ) A.说明中国的牛车是从两河流域传来的 B.有力地证明了两河流域居民发明了轮车 C.说明车是古代主要交通工具和军事装备 D.证明象形文字是世界上最古老的文字 答案 B 解析乌鲁克文化泥版和描绘在彩陶钵上的双轮车图形及黏土制车模型属于考古资料,属于第 一手史料,这些发现证明两河流域居民发明了轮车,B 项正确。 16.19 世纪初期,当蒸汽机车轰鸣奔驰的时候……保守人士惊呼,铁路会带来某种“平等化的危 险”。民主人士拍手称快:“我看到火车真高兴,我想封建制度是永远一去不返了。”这段材料 主要反映了先进科技( ) A.极大地冲击了社会关系 B.扩大了社会交往的范围 C.改变了落后的社会制度 D.造成社会秩序混乱 答案 A 解析根据题干材料“平等化的危险”“我想封建制度是永远一去不返了”,可知工业革命的先进 成果对社会关系产生了极大冲击,故选 A 项。 17.防治传染病增强了人们的卫生意识,大街上随地吐痰的人少了,人们自觉地将垃圾倒入垃 圾桶中。这说明医疗卫生事业的发展( ) A.有助于民众养成文明卫生的生活方式 B.促进了人民健康状况的改善 C.促使讲卫生成为现代公民的基本素质 D.强化了全民的免疫力 答案 A 解析题干材料说明广大民众的生活方式趋向文明化,更加注重公共卫生,由此可知医疗卫生 事业的发展有助于民众形成文明卫生的生活方式,故 A 项正确。B、C、D 三项均不符合题 意,排除。 18.古人经常采取拜神、逃离等方式来躲避疫病。1934 年开展的“新生活运动”让“清洁、卫 生、人畜分离、粪便入厕”等观念深入到乡村。这说明( ) A.古人没有科学的防疫观念 B.政府是防治疫情的主要力量 C.采取卫生措施防治疫病最有效 D.防疫离不开科学观念的普及 答案 D

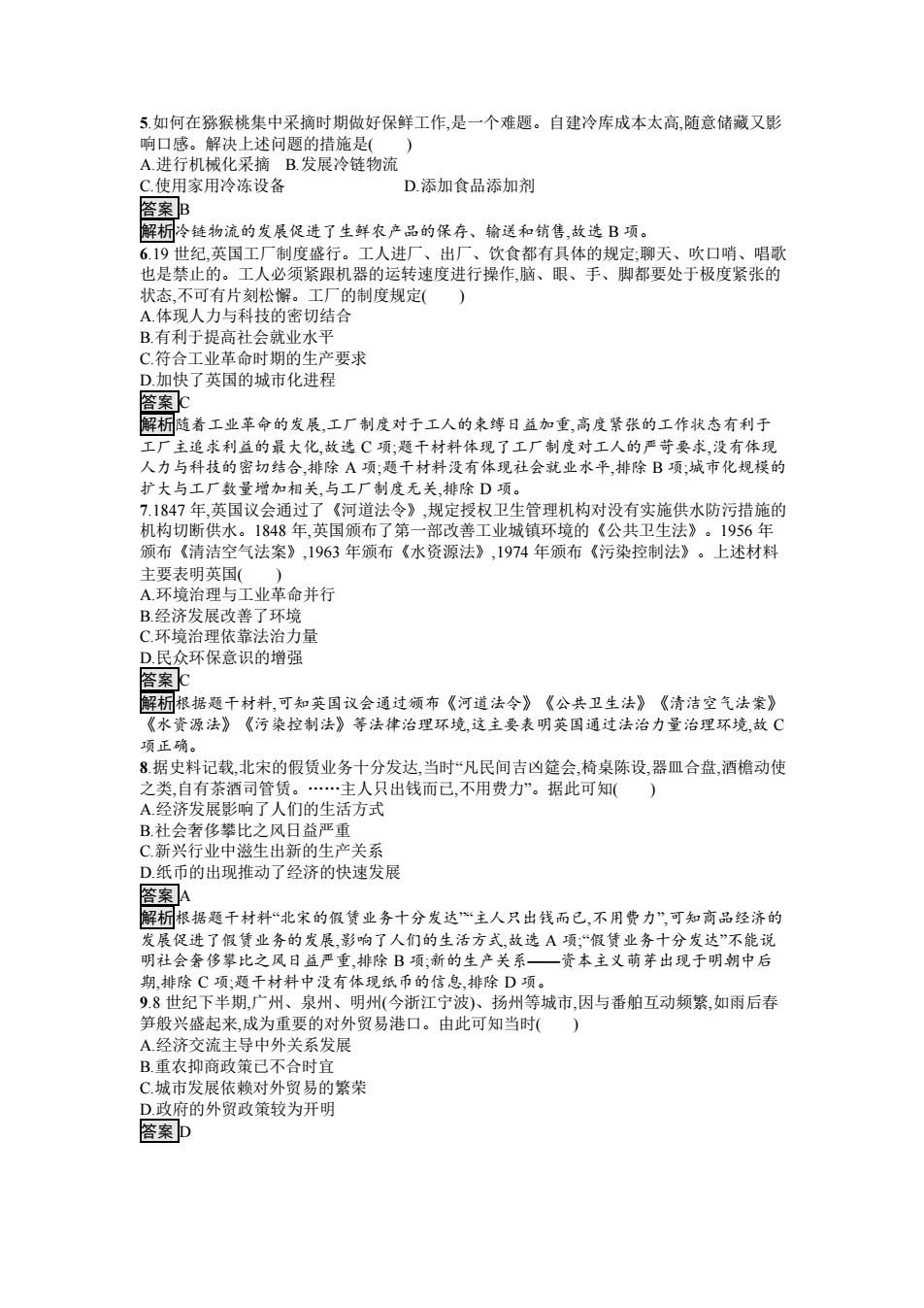

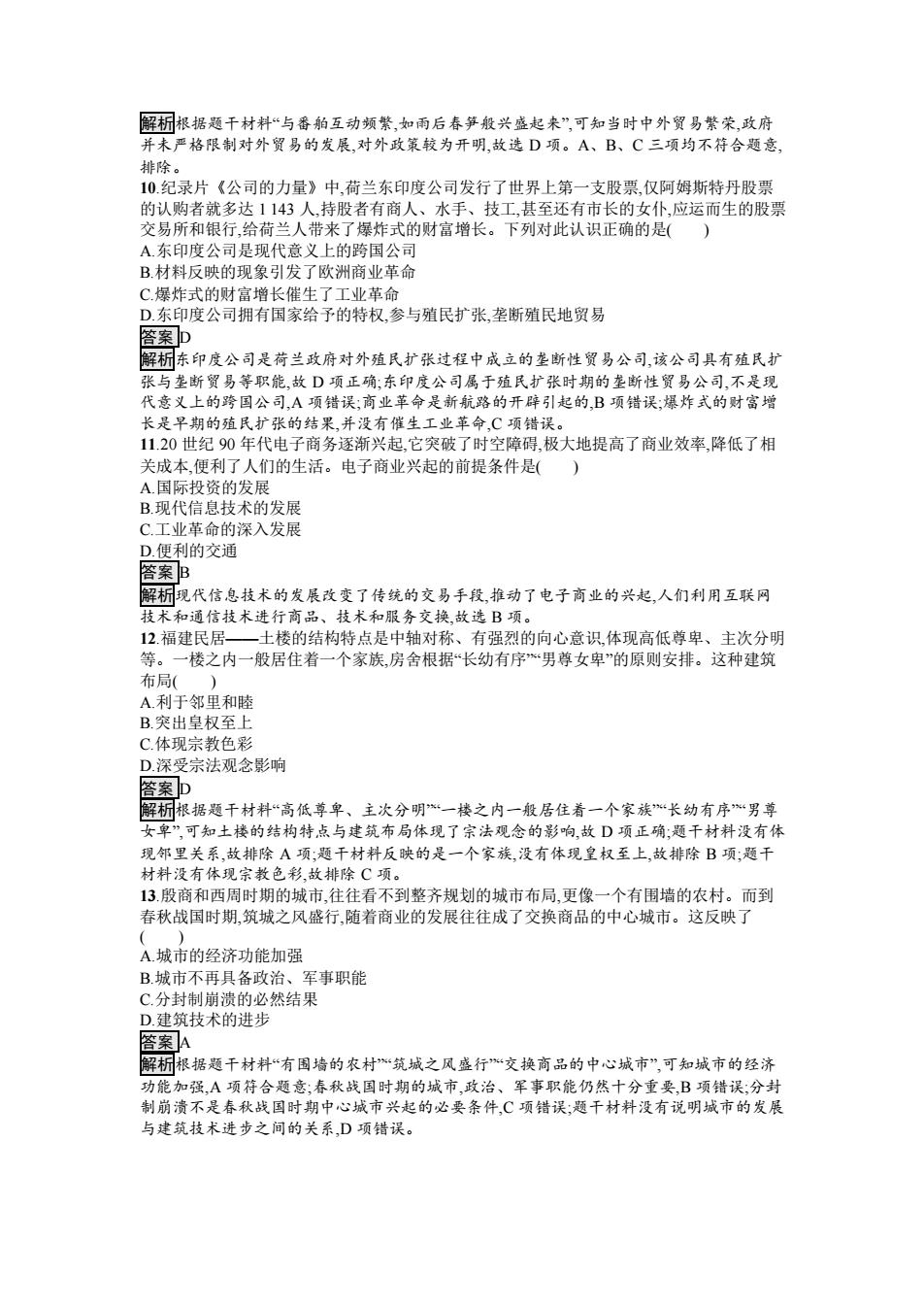

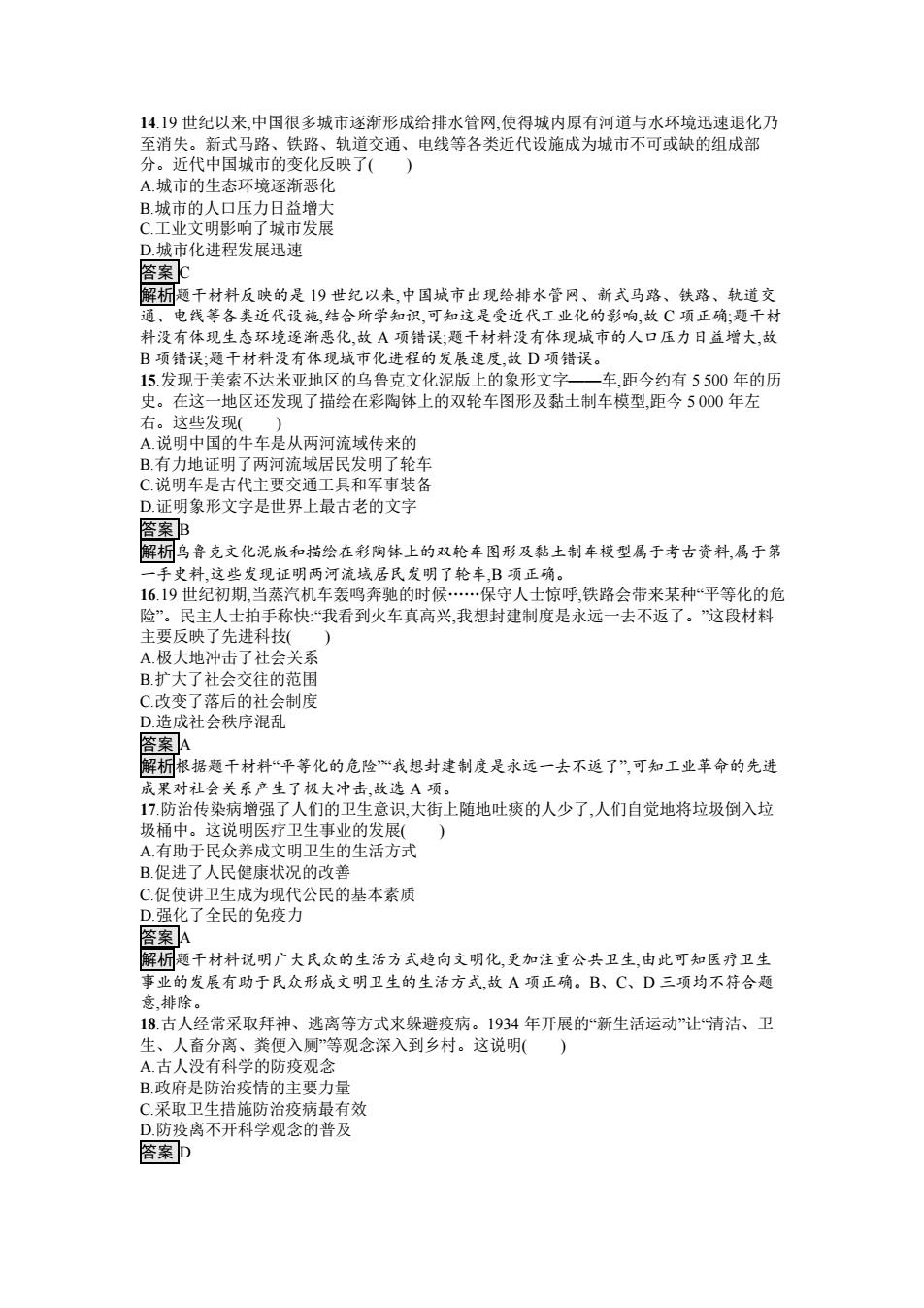

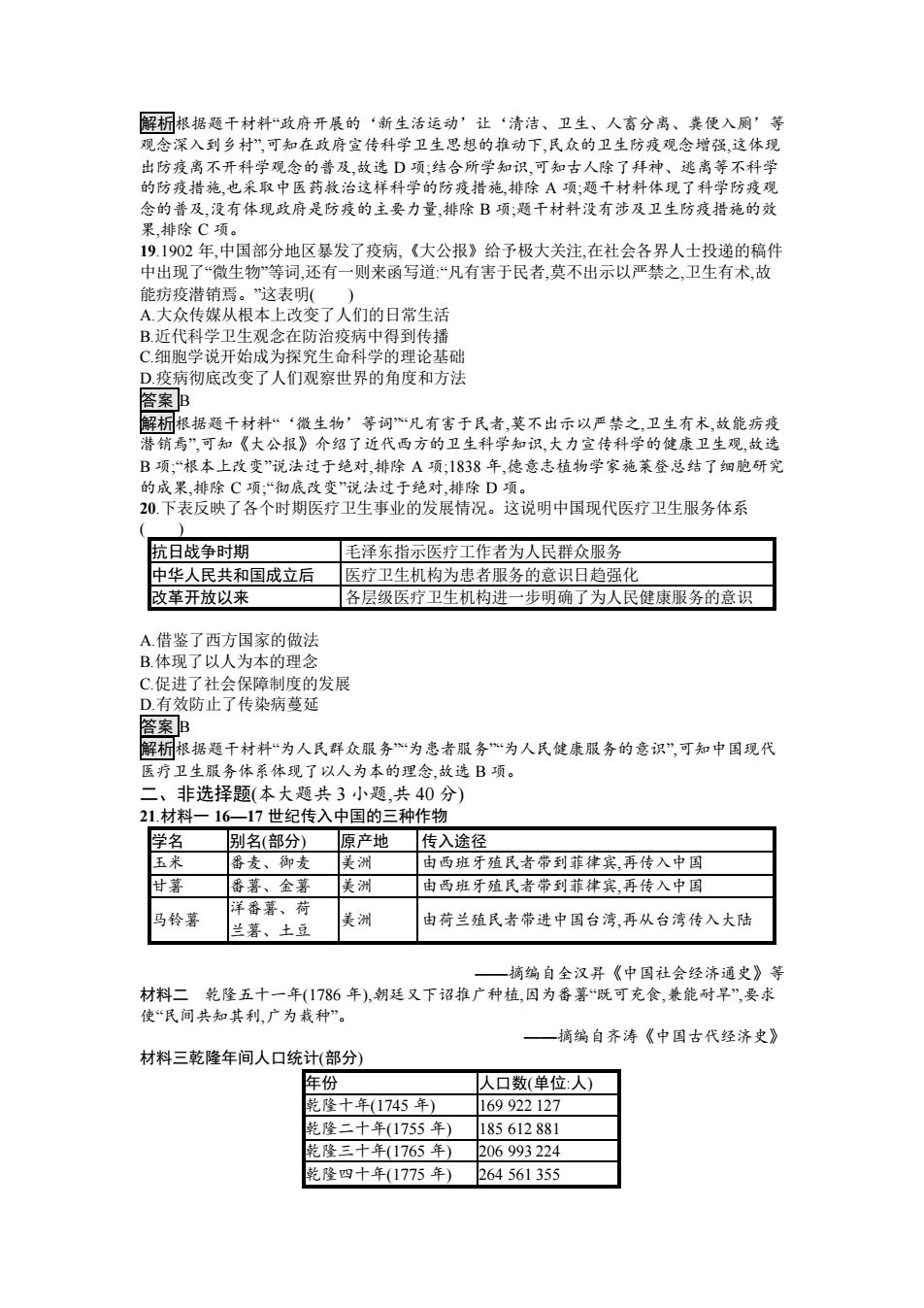

解析根据题干材料“政府开展的‘新生活运动’让‘清洁、卫生、人畜分离、粪便入厕'等 观念深入到乡村”,可知在政府宣传科学卫生思想的推动下,民众的卫生防疫观念增强,这体现 出防疫离不开科学观念的普及,故选D项:结合所学知识,可知古人除了拜神、逃离等不科学 的防疫措施,也采取中医药救治这样科学的防疫措施,排除A项:题干材料体现了科学防疫观 念的普及,没有体现政府是防疫的主要力量,排除B项;题干材料没有涉及卫生防疫措施的效 果,排除C项。 19.1902年,中国部分地区暴发了疫病,《大公报》给予极大关注,在社会各界人士投递的稿件 中出现了“微生物等词,还有一则来函写道“凡有害于民者,莫不出示以严禁之,卫生有术,故 能疠疫潜销焉。”这表明() A大众传媒从根本上改变了人们的日常生活 B.近代科学卫生观念在防治疫病中得到传播 C.细胞学说开始成为探究生命科学的理论基础 D.疫病彻底改变了人们观察世界的角度和方法 答案B 解析根据题千材料“‘微生物’等词“凡有害于民者,莫不出示以严禁之,卫生有术,故能疠疫 潜销焉”,可知《大公报》介绍了近代西方的卫生科学知识,大力宣传科学的健康卫生观故选 B项;“根本上改变”说法过于绝对,排除A项;1838年,德意志植物学家施莱登总结了细胞研究 的成果,排除C项:“彻底改变”说法过于绝对,排除D项。 20.下表反映了各个时期医疗卫生事业的发展情况。这说明中国现代医疗卫生服务体系 抗日战争时期 毛泽东指示医疗工作者为人民群众服务 中华人民共和国成立后 医疗卫生机构为患者服务的意识日趋强化 改革开放以来 各层级医疗卫生机构进一步明确了为人民健康服务的意识 A.借鉴了西方国家的做法 B.体现了以人为本的理念 C.促进了社会保障制度的发展 D.有效防止了传染病蔓延 答案B 解析根据题干材料“为人民群众服务“为意者服务“为人民健康服务的意识”,可知中国现代 医疗卫生服务体系体现了以人为本的理念,故选B项。 二、非选择题(本大题共3小题,共40分) 21.材料一16一17世纪传入中国的三种作物 学名 别名(部分) 原产地 传入途径 玉米 番麦、御麦 美洲 由西班牙殖民者带到菲律宾,再传入中国 甘薯 番薯、金薯 美洲 由西班牙殖民者带到菲律宾,再传入中国 洋番薯、荷 马铃薯 美洲 兰薯、土豆 由荷兰殖民者带进中国台湾,再从台湾传入大陆 -摘编自全汉异《中国社会经济通史》等 材料二乾隆五十一年(1786年),朝廷又下诏推广种植,因为番薯“既可充食,兼能耐旱”,要求 使“民间共知其利,广为栽种”。 一摘编自齐涛《中国古代经济史》 材料三乾隆年间人口统计(部分) 年份 人口数(单位:人) 乾隆十年(1745年) 169922127 乾隆二十年(1755年) 185612881 乾隆三十年(1765年) 206993224 乾隆四十年(1775年) 264561355

解析根据题干材料“政府开展的‘新生活运动’让‘清洁、卫生、人畜分离、粪便入厕’等 观念深入到乡村”,可知在政府宣传科学卫生思想的推动下,民众的卫生防疫观念增强,这体现 出防疫离不开科学观念的普及,故选 D 项;结合所学知识,可知古人除了拜神、逃离等不科学 的防疫措施,也采取中医药救治这样科学的防疫措施,排除 A 项;题干材料体现了科学防疫观 念的普及,没有体现政府是防疫的主要力量,排除 B 项;题干材料没有涉及卫生防疫措施的效 果,排除 C 项。 19.1902 年,中国部分地区暴发了疫病,《大公报》给予极大关注,在社会各界人士投递的稿件 中出现了“微生物”等词,还有一则来函写道:“凡有害于民者,莫不出示以严禁之,卫生有术,故 能疠疫潜销焉。”这表明( ) A.大众传媒从根本上改变了人们的日常生活 B.近代科学卫生观念在防治疫病中得到传播 C.细胞学说开始成为探究生命科学的理论基础 D.疫病彻底改变了人们观察世界的角度和方法 答案 B 解析根据题干材料“‘微生物’等词”“凡有害于民者,莫不出示以严禁之,卫生有术,故能疠疫 潜销焉”,可知《大公报》介绍了近代西方的卫生科学知识,大力宣传科学的健康卫生观,故选 B 项;“根本上改变”说法过于绝对,排除 A 项;1838 年,德意志植物学家施莱登总结了细胞研究 的成果,排除 C 项;“彻底改变”说法过于绝对,排除 D 项。 20.下表反映了各个时期医疗卫生事业的发展情况。这说明中国现代医疗卫生服务体系 ( ) 抗日战争时期 毛泽东指示医疗工作者为人民群众服务 中华人民共和国成立后 医疗卫生机构为患者服务的意识日趋强化 改革开放以来 各层级医疗卫生机构进一步明确了为人民健康服务的意识 A.借鉴了西方国家的做法 B.体现了以人为本的理念 C.促进了社会保障制度的发展 D.有效防止了传染病蔓延 答案 B 解析根据题干材料“为人民群众服务”“为患者服务”“为人民健康服务的意识”,可知中国现代 医疗卫生服务体系体现了以人为本的理念,故选 B 项。 二、非选择题(本大题共 3 小题,共 40 分) 21.材料一 16—17 世纪传入中国的三种作物 学名 别名(部分) 原产地 传入途径 玉米 番麦、御麦 美洲 由西班牙殖民者带到菲律宾,再传入中国 甘薯 番薯、金薯 美洲 由西班牙殖民者带到菲律宾,再传入中国 马铃薯 洋番薯、荷 兰薯、土豆 美洲 由荷兰殖民者带进中国台湾,再从台湾传入大陆 ——摘编自全汉昇《中国社会经济通史》等 材料二 乾隆五十一年(1786 年),朝廷又下诏推广种植,因为番薯“既可充食,兼能耐旱”,要求 使“民间共知其利,广为栽种”。 ——摘编自齐涛《中国古代经济史》 材料三乾隆年间人口统计(部分) 年份 人口数(单位:人) 乾隆十年(1745 年) 169 922 127 乾隆二十年(1755 年) 185 612 881 乾隆三十年(1765 年) 206 993 224 乾隆四十年(1775 年) 264 561 355