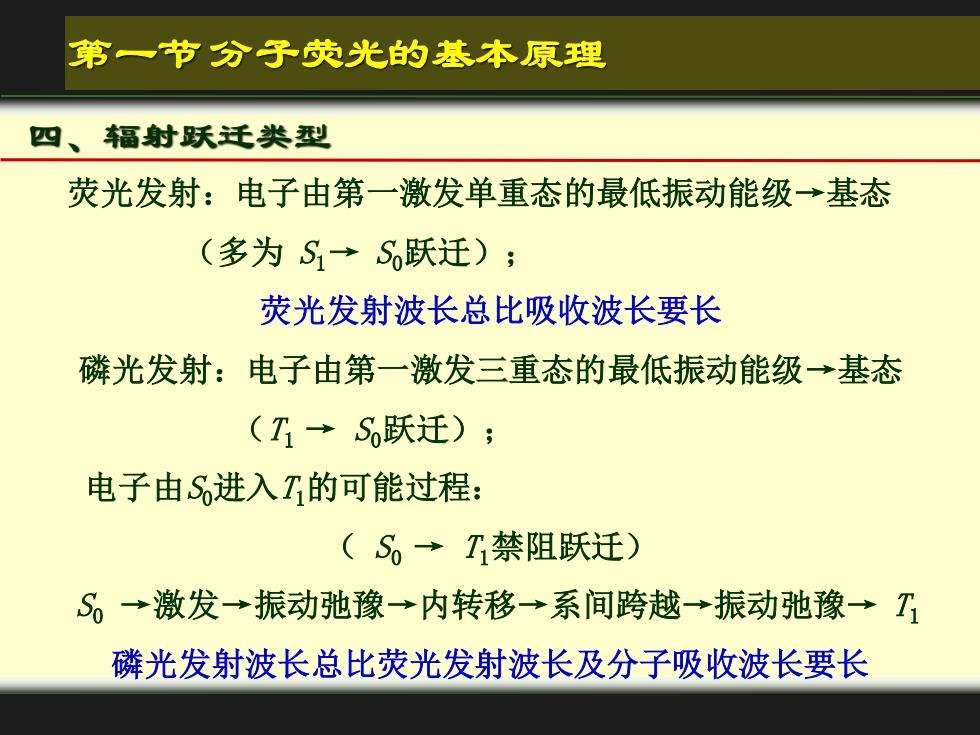

第一节分子荧光的基本原理 四、辐射跃迁类型 荧光发射:电子由第一激发单重态的最低振动能级→基态 (多为S→S,跃迁); 荧光发射波长总比吸收波长要长 磷光发射:电子由第一激发三重态的最低振动能级→基态 (T→S跃迁); 电子由S0进入T的可能过程: (S,→T禁阻跃迁) S→激发→振动弛豫→内转移→系间跨越→振动弛豫→1 磷光发射波长总比荧光发射波长及分子吸收波长要长

荧光发射:电子由第一激发单重态的最低振动能级→基态 (多为 S1→ S0跃迁); 荧光发射波长总比吸收波长要长 磷光发射:电子由第一激发三重态的最低振动能级→基态 (T1 → S0跃迁); 电子由S0进入T1的可能过程: ( S0 → T1禁阻跃迁) S0 →激发→振动弛豫→内转移→系间跨越→振动弛豫→ T1 磷光发射波长总比荧光发射波长及分子吸收波长要长 四、辐射跃迁类型 第一节 分子荧光的基本原理

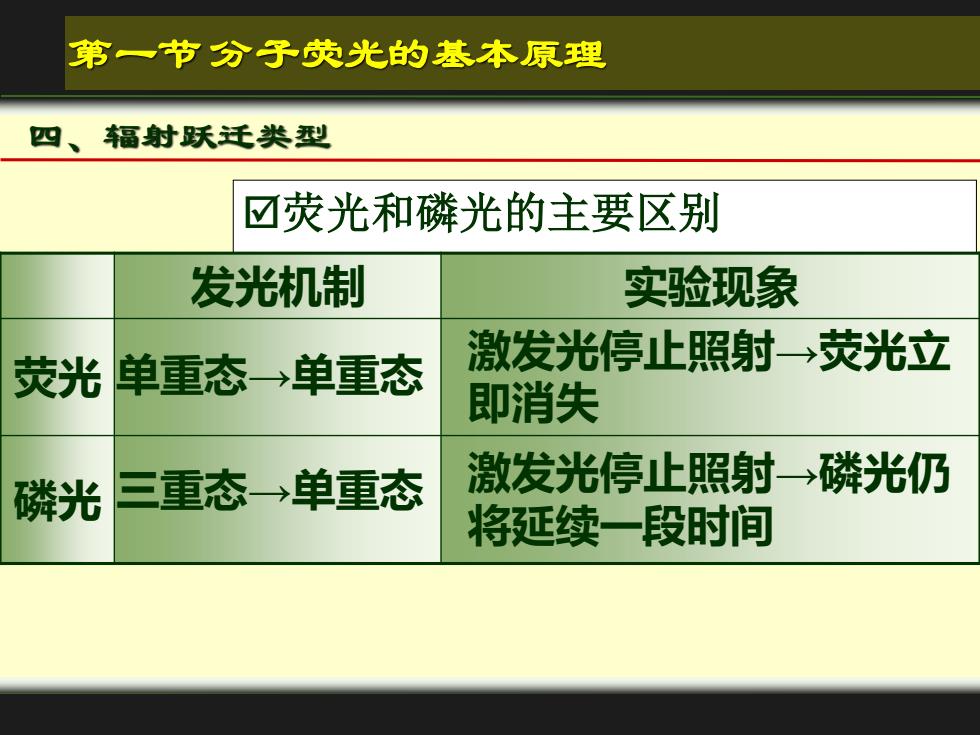

第一节分子荧光的基本原理 四、辐射跃迁类型 ☑荧光和磷光的主要区别 发光机制 实验现象 荧光单重态→单重态 激发光停止照射→荧光立 即消失 磷光 三重态→单重态 激发光停止照射→磷光仍 将延续一段时间

荧光和磷光的主要区别 发光机制 实验现象 荧光 磷光 单重态→单重态 激发光停止照射→荧光立 即消失 三重态→单重态 激发光停止照射→磷光仍 将延续一段时间 第一节 分子荧光的基本原理 四、辐射跃迁类型

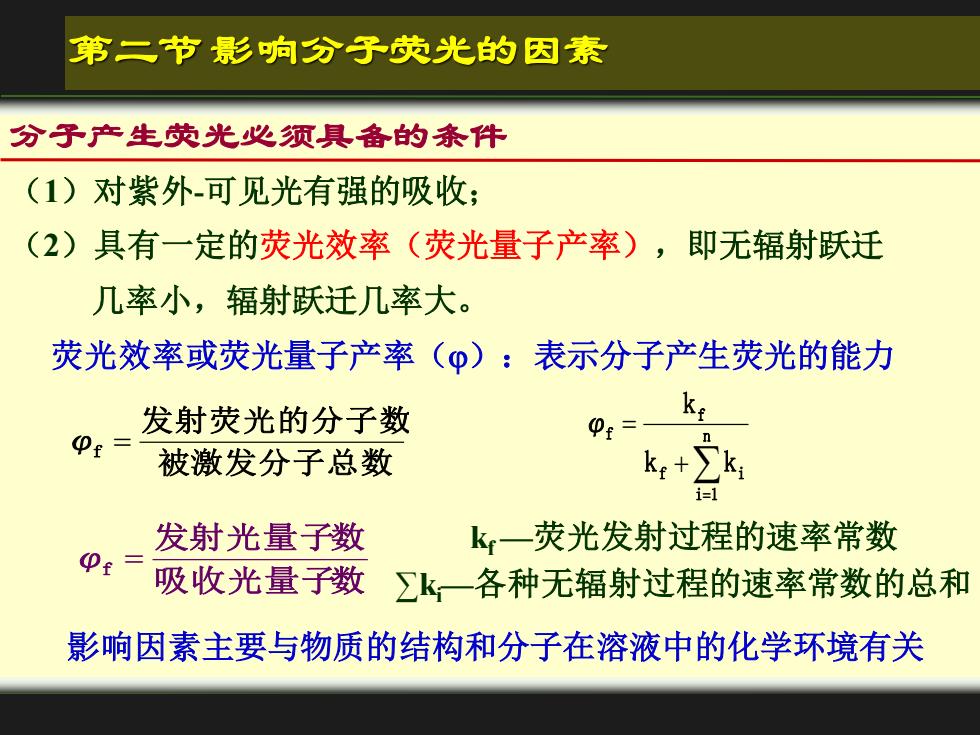

第二节影贞响分子荧光的因素 分子产生荧光必须具备的条件 (1)对紫外可见光有强的吸收; (2)具有一定的荧光效率(荧光量子产率),即无辐射跃迁 几率小,辐射跃迁几率大。 荧光效率或荧光量子产率(φ):表示分子产生荧光的能力 发射荧光的分子数 Or=- Pr= 被激发分子总数 k+∑k 发射光量子数 k一荧光发射过程的速率常数 Os- 吸收光量了数∑k一各种无辐射过程的速率常数的总和 影响因素主要与物质的结构和分子在溶液中的化学环境有关

分子产生荧光必须具备的条件 (1)对紫外-可见光有强的吸收; (2)具有一定的荧光效率(荧光量子产率),即无辐射跃迁 几率小,辐射跃迁几率大。 荧光效率或荧光量子产率():表示分子产生荧光的能力 第二节 影响分子荧光的因素 影响因素主要与物质的结构和分子在溶液中的化学环境有关 被激发分子总数 发射荧光的分子数 φf = = + = n i 1 f i f f k k k φ 吸收光量子数 发射光量子数 φf = kf —荧光发射过程的速率常数 ∑ki—各种无辐射过程的速率常数的总和

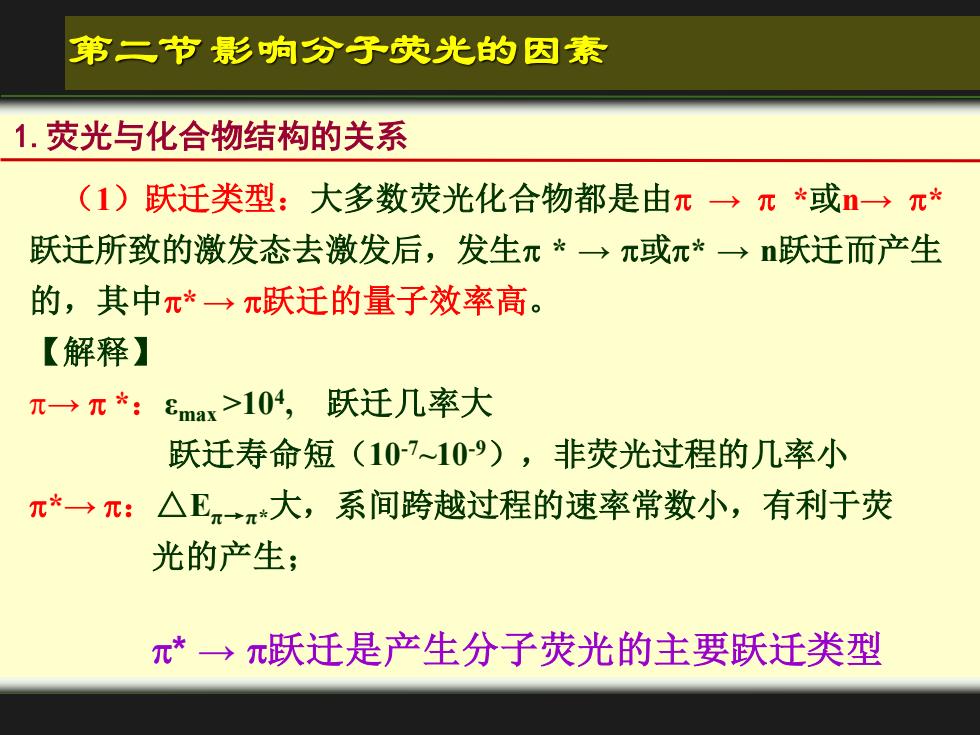

第二节影响分子荧光的因素 1.荧光与化合物结构的关系 (1)跃迁类型:大多数荧光化合物都是由π→元*或→元* 跃迁所致的激发态去激发后,发生π*→π或元*→跃迁而产生 的,其中π*→π跃迁的量子效率高。 【解释】 兀→兀*:8max>l04,跃迁几率大 跃迁寿命短(107~109),非荧光过程的几率小 π*→元: △Eπ*大,系间跨越过程的速率常数小,有利于荧 光的产生; 元*→π跃迁是产生分子荧光的主要跃迁类型

(1)跃迁类型:大多数荧光化合物都是由 → *或n→ * 跃迁所致的激发态去激发后,发生 * → 或* → n跃迁而产生 的,其中*→ 跃迁的量子效率高。 【解释】 → *:εmax >104 , 跃迁几率大 跃迁寿命短(10-7~10-9),非荧光过程的几率小 *→ :△Eπ→π*大,系间跨越过程的速率常数小,有利于荧 光的产生; * → 跃迁是产生分子荧光的主要跃迁类型 第二节 影响分子荧光的因素 1.荧光与化合物结构的关系

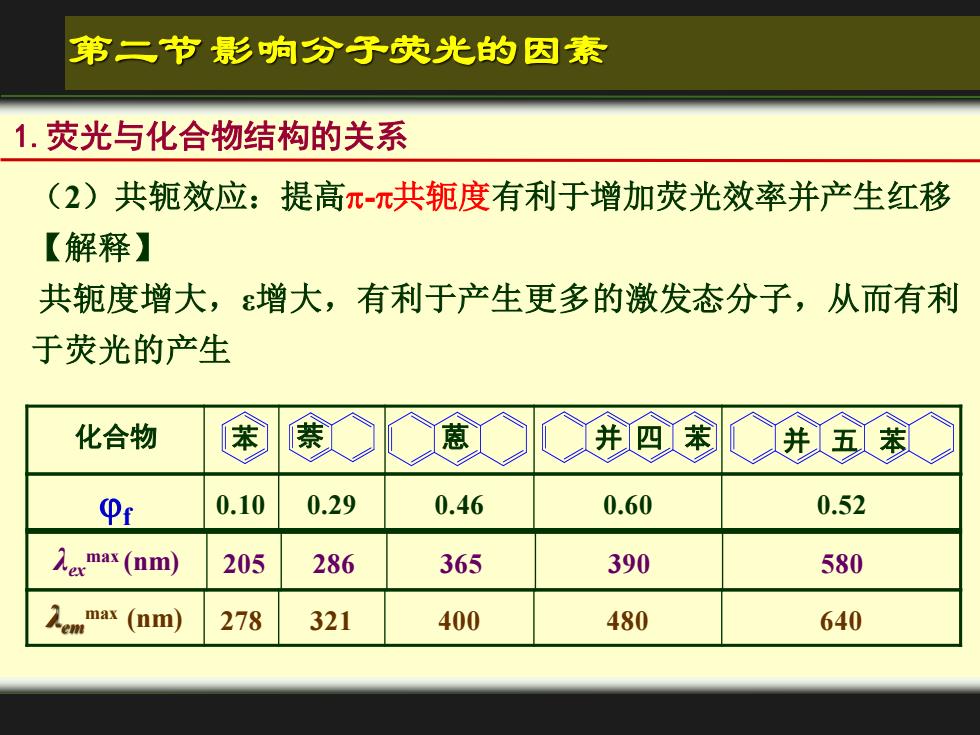

第二节影响分子荧光的因素 1.荧光与化合物结构的关系 (2)共轭效应:提高π-π共轭度有利于增加荧光效率并产生红移 【解释】 共轭度增大,增大,有利于产生更多的激发态分子,从而有利 于荧光的产生 化合物 井四苯 并五苯 Pr 0.10 0.29 0.46 0.60 0.52 hemax (nm) 205 286 365 390 580 emas(nm) 278 321 400 480 640

(2)共轭效应:提高-共轭度有利于增加荧光效率并产生红移 【解释】 共轭度增大,ε增大,有利于产生更多的激发态分子,从而有利 于荧光的产生 化合物 λex max (nm) 205 286 365 390 580 λem max (nm) 278 321 400 480 640 f 0.10 0.29 0.46 0.60 0.52 苯 萘 蒽 并 四 苯 并 五 苯 第二节 影响分子荧光的因素 1.荧光与化合物结构的关系