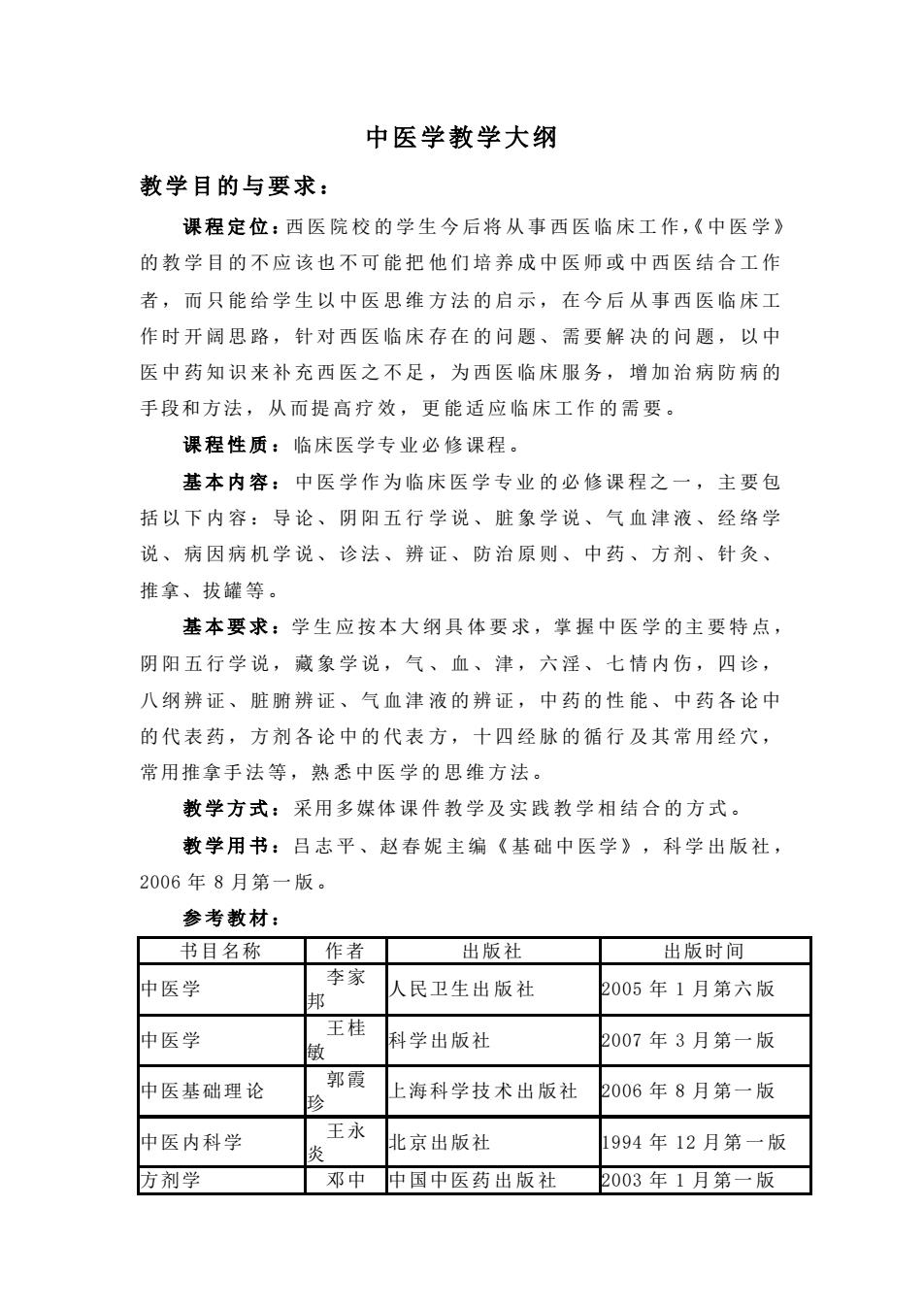

中医学教学大纲 教学目的与要求: 课程定位:西医院校的学生今后将从事西医临床工作,《中医学》 的教学目的不应该也不可能把他们培养成中医师或中西医结合工作 者,而只能给学生以中医思维方法的启示,在今后从事西医临床工 作时开阔思路,针对西医临床存在的问题、需要解决的问题,以中 医中药知识来补充西医之不足,为西医临床服务,增加治病防病的 手段和方法,从而提高疗效,更能适应临床工作的需要。 课程性质:临床医学专业必修课程。 基本内容:中医学作为临床医学专业的必修课程之一,主要包 括以下内容:导论、阴阳五行学说、脏象学说、气血津液、经络学 说、病因病机学说、诊法、辨证、防治原则、中药、方剂、针灸、 推拿、拔罐等。 基本要求:学生应按本大纲具体要求,掌握中医学的主要特点, 阴阳五行学说,藏象学说,气、血、津,六淫、七情内伤,四诊, 八纲辨证、脏腑辨证、气血津液的辨证,中药的性能、中药各论中 的代表药,方剂各论中的代表方,十四经脉的循行及其常用经穴, 常用推拿手法等,熟悉中医学的思维方法。 教学方式:采用多媒体课件教学及实践教学相结合的方式。 教学用书:吕志平、赵春妮主编《基础中医学》,科学出版社, 2006年8月第一版。 参考教材: 书目名称 作者 出版社 出版时间 中医学 李家 人民卫生出版社 2005年1月第六版 邦 中医学 王桂 敏 科学出版社 2007年3月第一版 中医基础理论 郭霞 珍 上海科学技术出版社 2006年8月第一版 中医内科学 王永 炎 北京出版社 1994年12月第一版 方剂学 邓中 中国中医药出版社 2003年1月第一版

中医学教学大纲 教学目的与要求: 课程定位:西 医 院 校 的 学 生 今 后将 从 事 西 医 临 床 工 作,《 中 医 学 》 的教学目的不应该也不可能把他们培养成中医师或中西医结合工作 者,而只能给学生以中医思维方法的启示,在今后从事西医临床工 作时开阔思路,针对西医临床存在的问题、需要解决的问题,以中 医中药知识来补充西医之不足,为西医临床服务,增加治病防病的 手段和方法 , 从 而提 高 疗 效 , 更 能 适 应 临 床 工 作 的 需 要 。 课程性质: 临床医学专 业 必 修 课程 。 基本内容: 中 医 学作为临床医学专业的必修课程之一,主要包 括以下内容: 导 论 、 阴 阳 五 行 学 说 、 脏 象 学 说 、 气 血 津 液、经络学 说、病因病机学说、诊法、辨证、防治原则、中药、方剂、针灸、 推拿、拔罐 等 。 基本要求:学 生 应 按本 大 纲 具 体 要 求 ,掌 握 中 医 学 的主 要 特 点 , 阴阳五行学说,藏象学说,气、血、津,六淫、七情内伤,四诊, 八纲辨证、脏腑辨证、气血津液的辨证,中药的性能、中药各论中 的代表药,方剂各论中的代表方,十四经脉的循行及其常用经穴, 常用推拿手 法 等 ,熟 悉 中医学的思维方法 。 教学方式: 采用多媒体 课 件 教 学及实践教学 相结合的方式。 教学用书:吕 志 平 、赵 春 妮 主 编《 基 础 中 医学 》,科 学 出 版 社 , 2006 年 8 月第一 版 。 参考教材: 书目名称 作者 出版社 出版时间 中医学 李家 邦 人民卫生出 版 社 2005 年 1 月第六 版 中医学 王桂 敏 科学出版社 2007 年 3 月第一 版 中医基础理 论 郭霞 珍 上海科学技 术 出 版社 2006 年 8 月第一 版 中医内科学 王永 炎 北京出版社 1994 年 12 月第 一 版 方剂学 邓中 中国中医药 出 版 社 2003 年 1 月第一 版

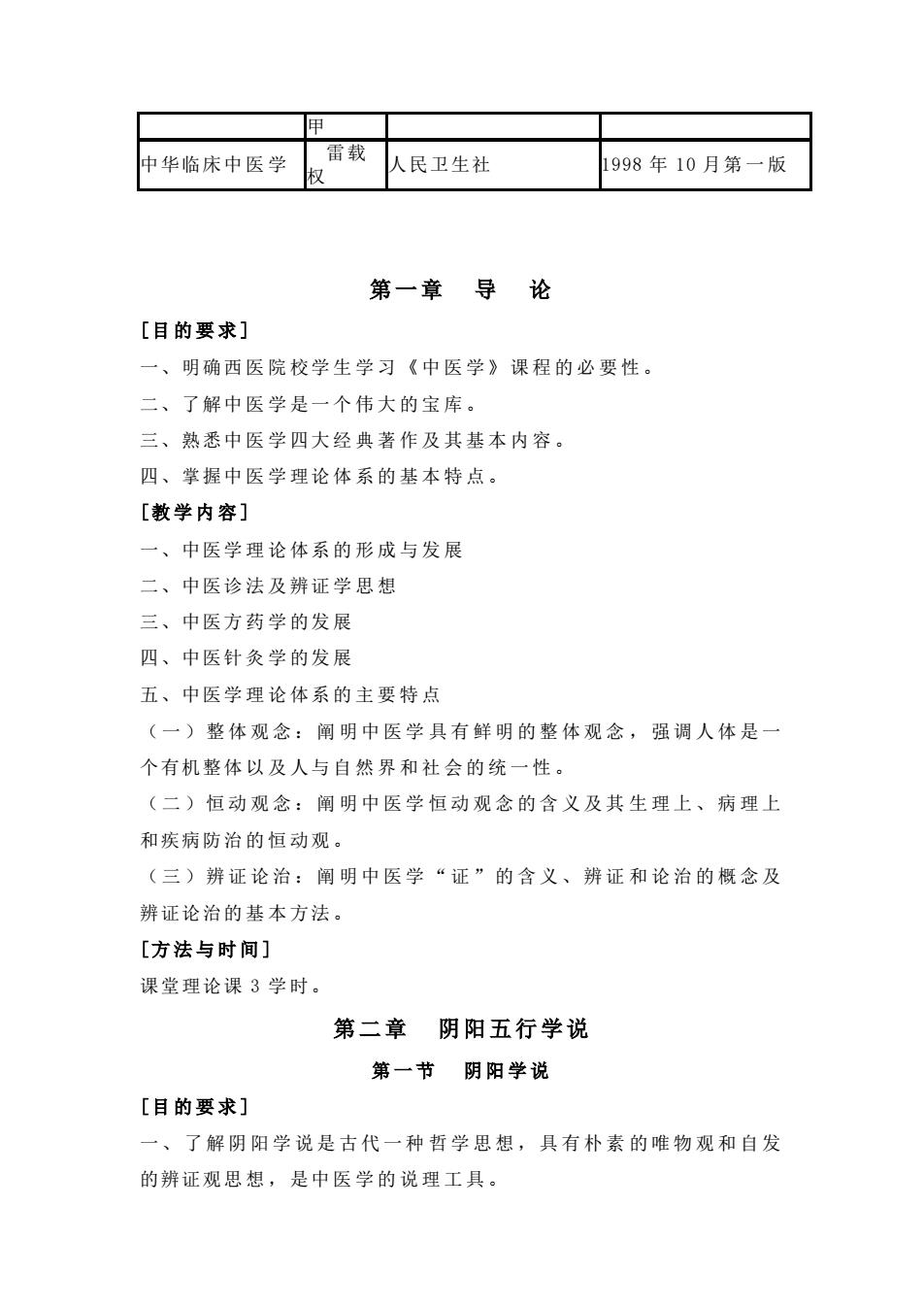

甲 中华临床中医学 雷载 人民卫生社 1998年10月第一版 权 第一章 导 论 [目的要求] 一、明确西医院校学生学习《中医学》课程的必要性。 二、了解中医学是一个伟大的宝库。 三、熟悉中医学四大经典著作及其基本内容。 四、掌握中医学理论体系的基本特点。 [教学内容] 一、中医学理论体系的形成与发展 二、中医诊法及辨证学思想 三、中医方药学的发展 四、中医针灸学的发展 五、中医学理论体系的主要特点 (一)整体观念:阐明中医学具有鲜明的整体观念,强调人体是一 个有机整体以及人与自然界和社会的统一性。 (二)恒动观念:阐明中医学恒动观念的含义及其生理上、病理上 和疾病防治的恒动观。 (三)辨证论治:阐明中医学“证”的含义、辨证和论治的概念及 辨证论治的基本方法。 [方法与时间] 课堂理论课3学时。 第二章 阴阳五行学说 第一节阴阳学说 [目的要求] 一、了解阴阳学说是古代一种哲学思想,具有朴素的唯物观和自发 的辨证观思想,是中医学的说理工具

甲 中华临床中 医 学 雷载 权 人民卫生社 1998 年 10 月第 一 版 第一章 导 论 [目的要求 ] 一、明确西 医 院 校学 生 学 习 《 中 医 学 》 课 程 的 必 要 性 。 二、了解中 医 学 是一 个 伟 大 的 宝 库 。 三、熟悉中 医 学 四大 经 典 著 作 及 其 基 本 内 容 。 四、掌握中 医 学 理论 体 系 的 基 本 特 点 。 [教学内容 ] 一、中医学 理 论 体系 的 形 成 与 发 展 二、中医诊 法 及 辨证 学 思 想 三、中医方 药 学 的发 展 四、中医针 灸 学 的发 展 五、中医学 理 论 体系 的 主 要 特 点 ( 一 ) 整体观念:阐明中医学具有鲜明的整体观念,强调人体是一 个有机整体 以 及 人与 自 然 界 和 社 会 的 统 一 性 。 ( 二 ) 恒动观念:阐明中医学恒动观念的含义及其生理上、病理上 和疾病防治 的 恒 动观 。 ( 三 ) 辨证论治:阐明中医学“证”的含义、辨证和论治的概念及 辨证论治的 基 本 方法 。 [方法与时间 ] 课堂理论课 3 学 时。 第二章 阴阳五行学说 第一节 阴阳学说 [目的要求 ] 一、了解阴阳学说是古代一种哲学思想,具有朴素的唯物观和自发 的辨证观思 想 , 是中 医 学 的 说 理 工 具

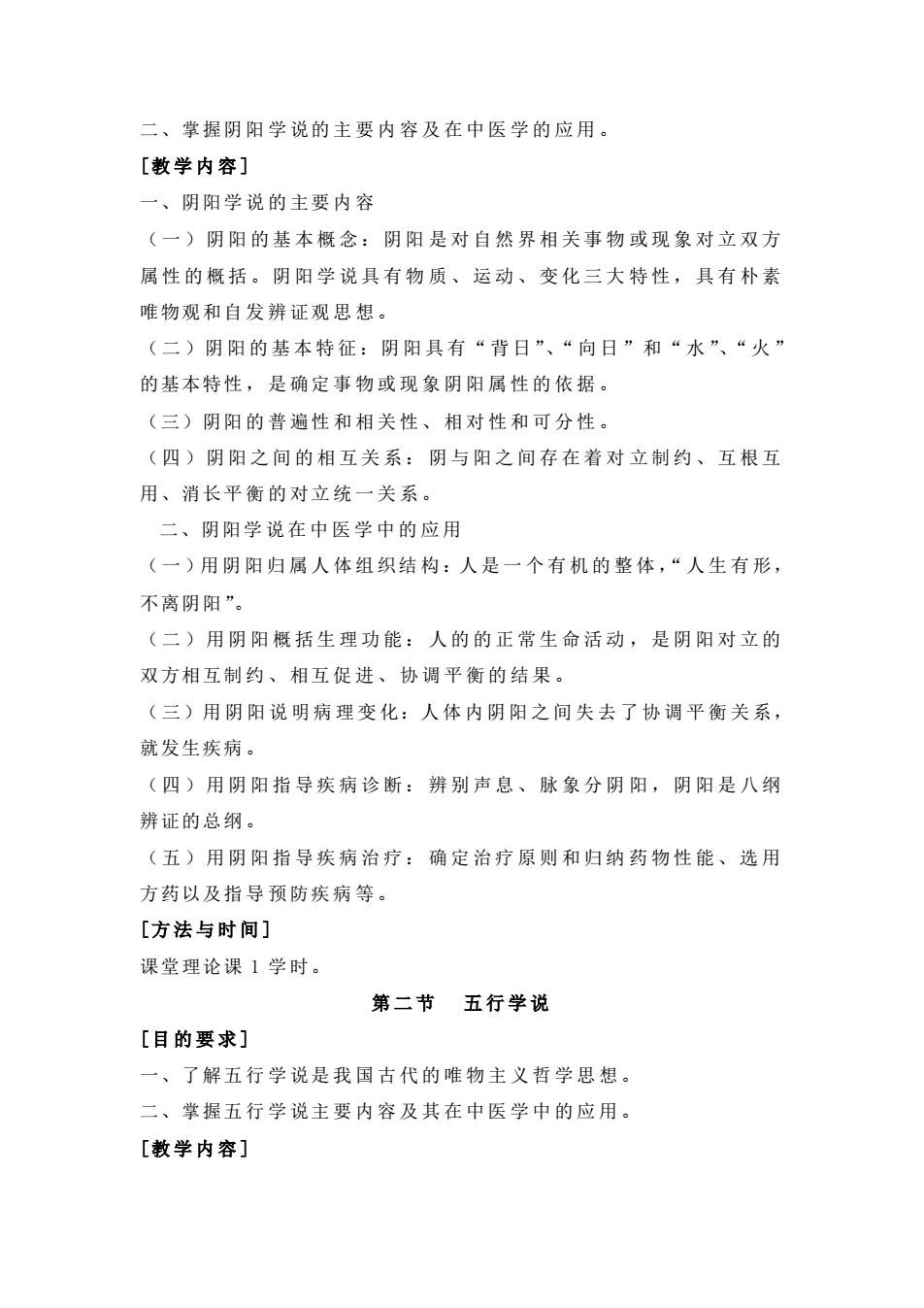

二、掌握阴阳学说的主要内容及在中医学的应用。 [教学内容] 一、阴阳学说的主要内容 (一)阴阳的基本概念:阴阳是对自然界相关事物或现象对立双方 属性的概括。阴阳学说具有物质、运动、变化三大特性,具有朴素 唯物观和自发辨证观思想。 (二)阴阳的基本特征:阴阳具有“背日”、“向日”和“水”、“火” 的基本特性,是确定事物或现象阴阳属性的依据。 (三)阴阳的普遍性和相关性、相对性和可分性。 (四)阴阳之间的相互关系:阴与阳之间存在着对立制约、互根互 用、消长平衡的对立统一关系。 二、阴阳学说在中医学中的应用 (一)用阴阳归属人体组织结构:人是一个有机的整体,“人生有形, 不离阴阳”。 (二)用阴阳概括生理功能:人的的正常生命活动,是阴阳对立的 双方相互制约、相互促进、协调平衡的结果。 (三)用阴阳说明病理变化:人体内阴阳之间失去了协调平衡关系, 就发生疾病。 (四)用阴阳指导疾病诊断:辨别声息、脉象分阴阳,阴阳是八纲 辨证的总纲。 (五)用阴阳指导疾病治疗:确定治疗原则和归纳药物性能、选用 方药以及指导预防疾病等。 [方法与时间] 课堂理论课1学时。 第二节 五行学说 [目的要求] 一、了解五行学说是我国古代的唯物主义哲学思想。 二、掌握五行学说主要内容及其在中医学中的应用。 [教学内容]

二、掌握阴 阳 学 说的 主 要 内 容 及 在 中 医 学 的 应 用 。 [教学内容 ] 一、阴阳学 说 的 主要 内 容 (一)阴阳的基本概念:阴阳是对自然界相关事物或现象对立双方 属性的概括。阴阳学说具有物质、运动、变化三大特性,具有朴素 唯物观和自 发 辨 证观 思 想 。 ( 二 )阴 阳 的 基 本 特 征 :阴 阳 具 有“ 背 日”、“ 向 日 ”和“ 水 ”、“ 火 ” 的基本特性 , 是 确定 事 物 或 现 象 阴 阳 属 性 的 依 据 。 (三)阴阳 的 普 遍性 和相关性、相对性和可分性 。 (四)阴阳之间的相互关系:阴与阳之间存在着对立制约、互根互 用、消长平 衡 的 对立 统 一 关 系 。 二、阴阳学 说 在 中 医 学 中 的 应 用 ( 一 )用 阴 阳 归 属 人 体 组 织结 构 :人 是 一 个 有 机 的 整 体 ,“ 人 生 有 形, 不离阴阳”。 (二)用阴阳概括生理功能:人的的正常生命活动,是阴阳对立的 双方相互制 约 、 相互 促 进 、 协 调 平 衡 的 结 果 。 ( 三)用 阴 阳 说 明 病 理 变 化:人 体 内 阴 阳 之 间 失 去 了 协 调 平 衡 关 系, 就发生疾病 。 (四)用阴阳指导疾病诊断:辨别声息、脉象分阴阳,阴阳是八纲 辨证的总纲 。 (五)用阴阳指导疾病治疗:确定治疗原则和归 纳 药 物 性 能 、 选 用 方药以及指 导 预 防疾 病 等 。 [方法与时间 ] 课堂理论课 1 学 时。 第二节 五行学说 [目的要求 ] 一、了解五 行 学 说是 我 国 古 代 的 唯 物 主 义 哲 学 思 想 。 二、掌握五 行 学 说主 要 内 容 及 其 在 中 医 学 中 的 应 用 。 [教学内容 ]

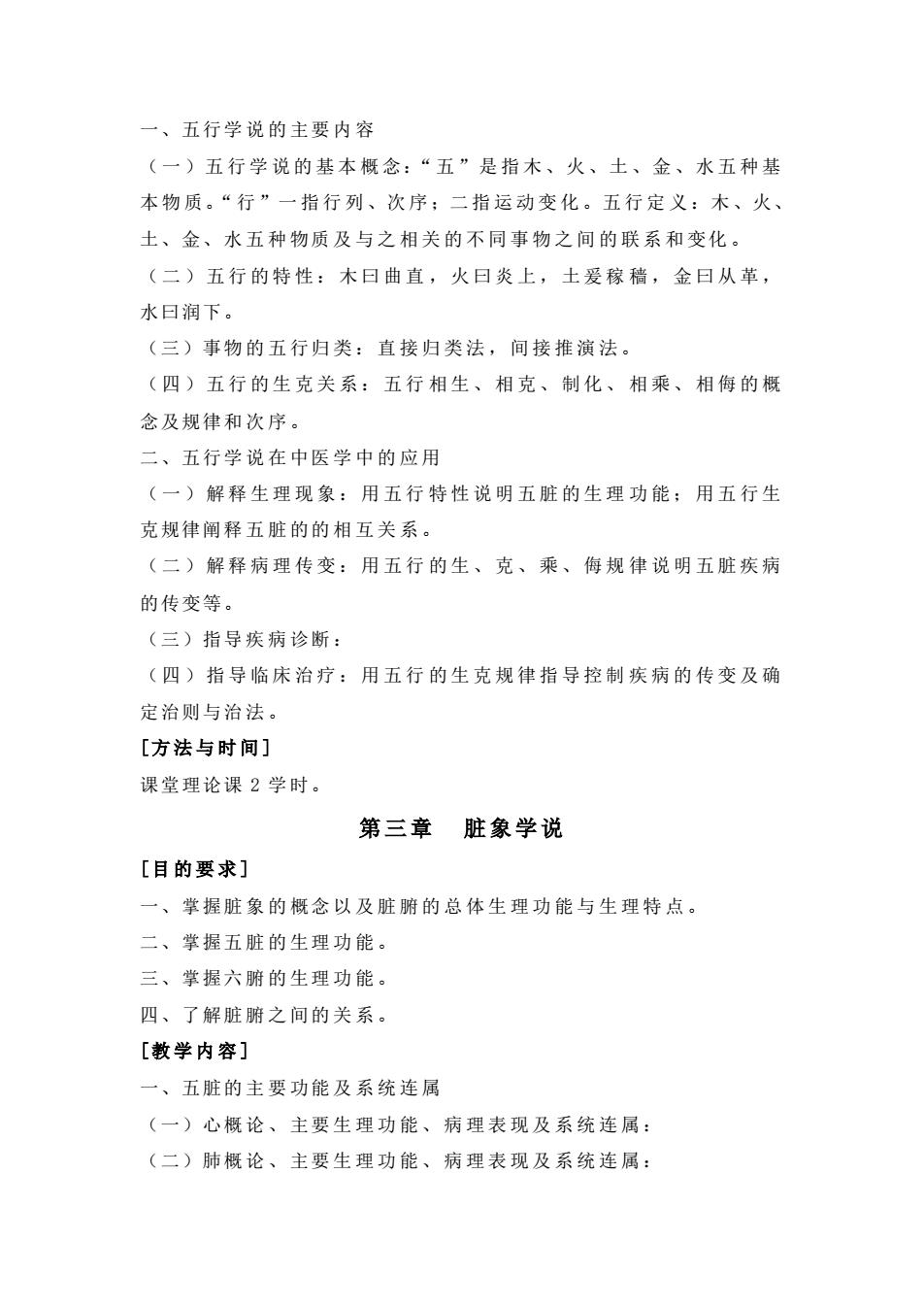

一、五行学说的主要内容 (一)五行学说的基本概念:“五”是指木、火、土、金、水五种基 本物质。“行”一指行列、次序;二指运动变化。五行定义:木、火、 土、金、水五种物质及与之相关的不同事物之间的联系和变化。 (二)五行的特性:木曰曲直,火曰炎上,土爱稼穑,金曰从革, 水曰润下。 (三)事物的五行归类:直接归类法,间接推演法。 (四)五行的生克关系:五行相生、相克、制化、相乘、相侮的概 念及规律和次序。 二、五行学说在中医学中的应用 (一)解释生理现象:用五行特性说明五脏的生理功能;用五行生 克规律阐释五脏的的相互关系。 (二)解释病理传变:用五行的生、克、乘、侮规律说明五脏疾病 的传变等。 (三)指导疾病诊断: (四)指导临床治疗:用五行的生克规律指导控制疾病的传变及确 定治则与治法。 [方法与时间] 课堂理论课2学时。 第三章 脏象学说 [目的要求] 一、掌握脏象的概念以及脏腑的总体生理功能与生理特点。 二、掌握五脏的生理功能。 三、掌握六腑的生理功能。 四、了解脏腑之间的关系。 [教学内容] 一、五脏的主要功能及系统连属 (一)心概论、主要生理功能、病理表现及系统连属: (二)肺概论、主要生理功能、病理表现及系统连属:

一、五行学 说 的 主要 内 容 (一)五 行 学 说 的 基 本 概 念:“ 五 ”是 指 木 、火 、土 、金 、水 五 种 基 本 物 质。“ 行 ”一 指 行 列 、次 序 ;二 指 运 动 变 化 。五 行 定 义 :木 、火、 土、金、水 五 种 物质 及 与 之 相 关 的 不 同 事 物 之 间 的 联 系 和 变化 。 (二) 五行的特性:木曰曲直,火曰炎上,土爰稼穑,金曰从革, 水曰润下。 (三)事物 的 五 行归类:直接归类法,间接推演法。 (四) 五行的生克关系:五行相生、相克、制化、相乘、相侮的概 念及规律和 次 序 。 二、五行学 说 在 中医 学 中 的 应 用 (一) 解释生理现象:用五行特性说明五脏的生理功能;用五行生 克规律阐释 五 脏 的的 相 互 关 系 。 (二) 解释病理传变:用五行的生、克、乘、侮规律说明五脏疾病 的传变等。 (三)指导 疾 病 诊断 : (四) 指导临床治疗:用五行的生克规律指导控制疾病的传变及确 定治则与治 法 。 [方法与时间 ] 课堂理论课 2 学 时。 第三章 脏象学说 [目的要求 ] 一、掌握脏 象 的 概念 以 及 脏 腑 的 总 体 生 理 功 能 与 生 理 特 点 。 二、掌握五 脏 的 生理 功 能 。 三、掌握六 腑 的 生理 功 能 。 四、了解脏 腑 之 间的 关 系 。 [教学内容 ] 一、五脏的 主 要 功能 及 系 统 连 属 (一)心概 论 、 主要 生 理 功 能 、 病 理 表 现 及 系 统 连 属 : (二)肺概 论 、 主要 生 理 功 能 、 病 理 表 现 及 系 统 连 属 :

(三)脾概论、主要生理功能、病理表现及系统连属: (四)肝概论、主要生理功能、病理表现及系统连属: (五)肾概论、主要生理功能、病理表现及系统连属: 二、六腑的主要功能 (一)胆概论、主要生理功能及病理表现: (二)胃概论、主要生理功能及病理表现: (三)小肠概论、主要生理功能及病理表现: (四)大肠概论、主要生理功能及病理表现: (五)膀胱概论、主要生理功能及病理表现: (六)三焦概论、主要生理功能、三焦部位的划分及其各自的生理 功能特点: 三、奇恒之腑的主要功能 奇恒之腑概论 (一)脑概论、主要生理功能及病理表现: (二)女子胞概论、主要生理功能及病理表现: 四、脏腑之间的相互关系 (一)脏与脏之间的相互关系: (二)腑与腑之间的相互关系: (三)脏与腑之间的相互关系: [方法与时间] 课堂理论课6学时。 第四章 气、血、津液 [目的要求] 一、掌握气血津液的基本概念。 二、掌握气的运动及气的功能、分类。 三、掌握影响血液运行的因素。 四、掌握津液的代谢。 [教学内容] 一、气

(三)脾概 论 、 主要 生 理 功 能 、 病 理 表 现 及 系 统 连 属 : (四)肝概 论 、 主要 生 理 功 能 、 病 理 表 现 及 系 统 连 属 : (五)肾概 论 、 主要 生 理 功 能 、 病 理 表 现 及 系 统 连 属 : 二、六腑的 主 要 功能 (一)胆概 论 、 主要 生 理 功 能 及 病 理 表 现 : (二)胃概 论 、 主要 生 理 功 能 及 病 理 表 现 : (三)小肠 概 论 、主 要 生 理 功 能 及 病 理 表 现 : (四)大肠 概 论 、主 要 生 理 功 能 及 病 理 表 现 : (五)膀胱 概 论 、主 要 生 理 功 能 及 病 理 表 现 : (六)三焦概论、主要生理功能、三焦部位的划分及其各自的生理 功能特点: 三、奇恒之 腑 的 主要 功 能 奇恒之腑概 论 (一)脑概 论 、 主要 生 理 功 能 及 病 理 表 现 : (二)女子 胞 概 论、 主 要 生 理 功 能 及 病 理 表 现 : 四、脏腑之 间 的 相互 关 系 (一)脏与 脏 之 间的 相 互 关 系 : (二)腑与 腑 之 间的 相 互 关 系 : (三)脏与 腑 之 间的 相 互 关 系 : [方法与时间 ] 课堂理论课 6 学 时。 第四章 气、血、津液 [目的要求 ] 一、掌握气 血 津 液的 基 本 概 念 。 二、掌握气 的 运 动及 气 的 功 能 、 分 类 。 三、掌握影 响 血 液运 行 的 因 素 。 四、掌握津 液 的 代谢 。 [教学内容 ] 一、气