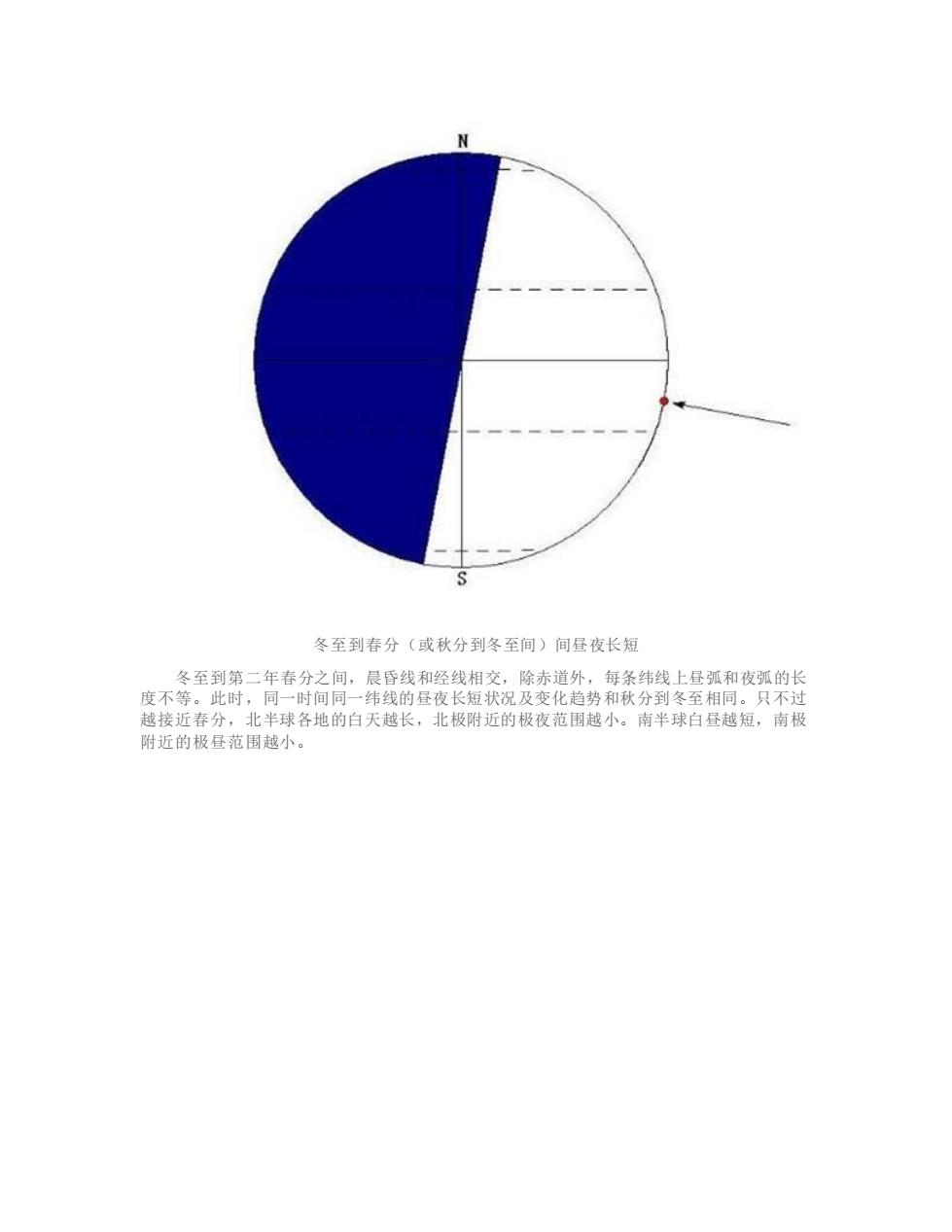

冬有到分(秋分到间)间夜长切 附近的极昼范困越小

冬至到春分(或秋分到冬至间)间昼夜长短 冬至到第二年春分之间,晨昏线和经线相交,除赤道外,每条纬线上昼弧和夜弧的长 度不等。此时,同一时间同一纬线的昼夜长短状况及变化趋势和秋分到冬至相同。只不过 越接近春分,北半球各地的白天越长,北极附近的极夜范围越小。南半球白昼越短,南极 附近的极昼范围越小

地球公转 电球的赤道平而:个数的夹名平西以所道而 之子 出现极现:南 在南北板圈

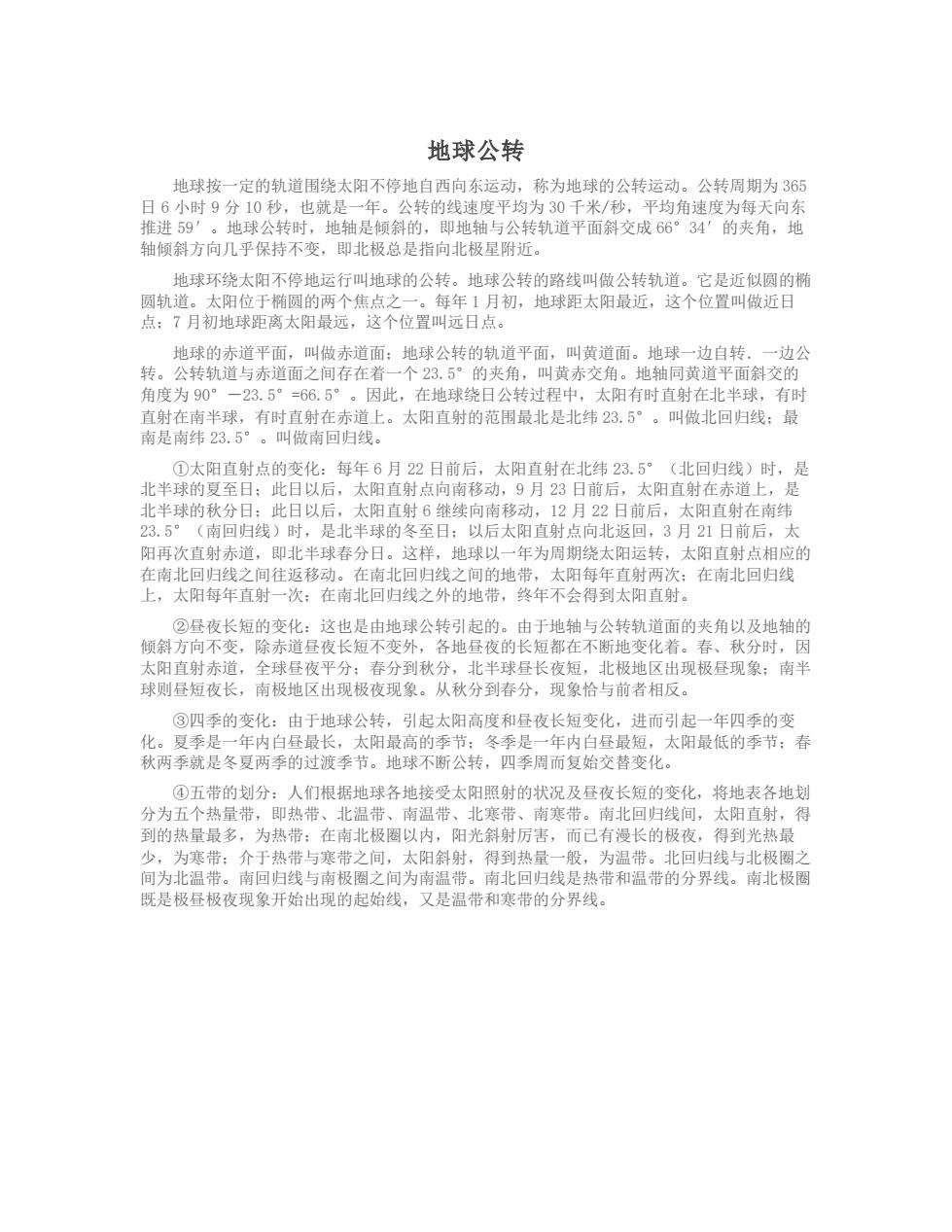

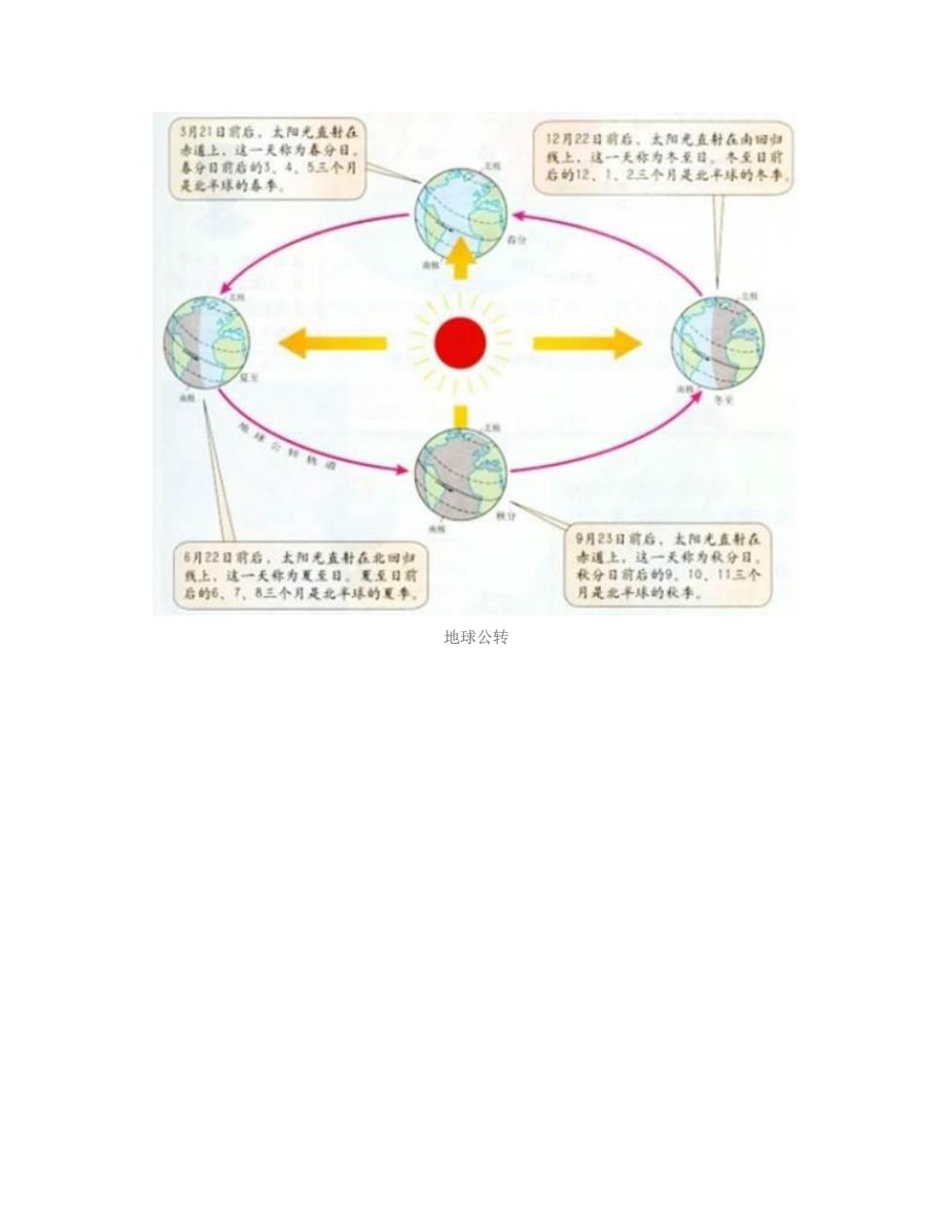

地球公转 地球按一定的轨道围绕太阳不停地自西向东运动,称为地球的公转运动。公转周期为 365 日 6 小时 9 分 10 秒,也就是一年。公转的线速度平均为 30 千米/秒,平均角速度为每天向东 推进 59′。地球公转时,地轴是倾斜的,即地轴与公转轨道平面斜交成 66°34′的夹角,地 轴倾斜方向几乎保持不变,即北极总是指向北极星附近。 地球环绕太阳不停地运行叫地球的公转。地球公转的路线叫做公转轨道。它是近似圆的椭 圆轨道。太阳位于椭圆的两个焦点之一。每年 1 月初,地球距太阳最近,这个位置叫做近日 点;7 月初地球距离太阳最远,这个位置叫远日点。 地球的赤道平面,叫做赤道面;地球公转的轨道平面,叫黄道面。地球一边自转.一边公 转。公转轨道与赤道面之间存在着一个 23.5°的夹角,叫黄赤交角。地轴同黄道平面斜交的 角度为 90°-23.5°=66.5°。因此,在地球绕日公转过程中,太阳有时直射在北半球,有时 直射在南半球,有时直射在赤道上。太阳直射的范围最北是北纬 23.5°。叫做北回归线;最 南是南纬 23.5°。叫做南回归线。 ①太阳直射点的变化:每年 6 月 22 日前后,太阳直射在北纬 23.5°(北回归线)时,是 北半球的夏至日;此日以后,太阳直射点向南移动,9 月 23 日前后,太阳直射在赤道上,是 北半球的秋分日;此日以后,太阳直射 6 继续向南移动,12 月 22 日前后,太阳直射在南纬 23.5°(南回归线)时,是北半球的冬至日;以后太阳直射点向北返回,3 月 21 日前后,太 阳再次直射赤道,即北半球春分日。这样,地球以一年为周期绕太阳运转,太阳直射点相应的 在南北回归线之间往返移动。在南北回归线之间的地带,太阳每年直射两次;在南北回归线 上,太阳每年直射一次;在南北回归线之外的地带,终年不会得到太阳直射。 ②昼夜长短的变化:这也是由地球公转引起的。由于地轴与公转轨道面的夹角以及地轴的 倾斜方向不变,除赤道昼夜长短不变外,各地昼夜的长短都在不断地变化着。春、秋分时,因 太阳直射赤道,全球昼夜平分;春分到秋分,北半球昼长夜短,北极地区出现极昼现象;南半 球则昼短夜长,南极地区出现极夜现象。从秋分到春分,现象恰与前者相反。 ③四季的变化:由于地球公转,引起太阳高度和昼夜长短变化,进而引起一年四季的变 化。夏季是一年内白昼最长,太阳最高的季节;冬季是一年内白昼最短,太阳最低的季节;春 秋两季就是冬夏两季的过渡季节。地球不断公转,四季周而复始交替变化。 ④五带的划分:人们根据地球各地接受太阳照射的状况及昼夜长短的变化,将地表各地划 分为五个热量带,即热带、北温带、南温带、北寒带、南寒带。南北回归线间,太阳直射,得 到的热量最多,为热带;在南北极圈以内,阳光斜射厉害,而已有漫长的极夜,得到光热最 少,为寒带;介于热带与寒带之间,太阳斜射,得到热量一般,为温带。北回归线与北极圈之 间为北温带。南回归线与南极圈之间为南温带。南北回归线是热带和温带的分界线。南北极圈 既是极昼极夜现象开始出现的起始线,又是温带和寒带的分界线

◆ 地继公转

地球公转

地球自转 白转速度的变化 时的分 的 地球自转轴对于地球本体的运功 度变 但因地球不是 地球自转触在空间的运动

地球自转 地球绕自转轴自西向东的转动。地球自转是地球的一种重要运动形式,自转的平均角速度 为每小时转动 15 度,在地球赤道上的自转线速度为 465 米/秒。一般而言,地球的自转是均 匀的。但精密的天文观测表明,地球自转存在着 3 种不同的变化。 自转速度的变化 20 世纪初以后,天文学的一项重要发现是,确认地球自转速度是不均匀的。人们已经发 现的地球自转速度有以下 3 种变化:①长期减慢。这种变化使日的长度在一个世纪内大约增长 1~2 毫秒,使以地球自转周期为基准所计量的时间,2000 年来累计慢了 2 个多小时。引起地 球自转长期减慢的原因主要是潮汐摩擦。②周期性变化。20 世纪 50 年代从天文测时的分析发 现,地球自转速度有季节性的周期变化,春天变慢,秋天变快,此外还有半年周期的变化。周 年变化的振幅约为 20~25 毫秒,主要是由风的季节性变化引起的。③不规则变化。地球自转 还存在着时快时慢的不规则变化。其原因尚待进一步分析研究。 地球自转轴对于地球本体的运动 地球自转轴在地球本体上的位置是经常在变动的,这种变动称为地极移动,简称极移。 1765 年 L.欧拉证明,如果没有外力的作用,刚体地球的自转轴将围绕形状轴作自由摆动,周 期为 305 恒星日。1888 年人们才从纬度变化的观测中证实了极移的存在。1891 年美国的 S.C. 张德勒进一步指出,极移包括两种主要周期成分:一种是周期约 14 个月的自由摆动,又称张 德勒摆动;另一种是周期为 12 个月的受迫摆动。 实际观测到的张德勒摆动就是欧拉所预言的自由摆动。但因地球不是一个绝对刚体,所以 张德勒摆动的周期比欧拉所预言的周期约长 40%。张德勒摆动的振幅大约在 0.06″~0.25″ 之间缓慢变化,其周期的变化范围约为 410~440 天。极移的另一种主要成分是周年受迫摆 动,其振幅约为 0.09″,相对来说比较稳定,主要由于大气和两极冰雪的季节性变化所引 起。 将极移中的周期成分除去以后,可以得到长期极移。长期极移的平均速度约为 0.003″/ 年,方向大致在西经 70°左右。 地球自转轴在空间的运动 地球的极半径约比赤道半径短 1/300,同时地球自转的赤道面、地球绕太阳公转的黄道 面和月球绕地球公转的白道面,这三者并不在一个平面内。由于这些因素,在月球、太阳和行 星的引力作用下,使地球自转轴在空间产生了复杂的运动。这种运动通常称为岁差和章动。岁 差运动表现为地球自转轴围绕黄道轴旋转,在空间描绘出一个圆锥面,绕行一周约需 2.6 万 年。章动是叠加在岁差运动上的许多复杂的周期运动

地球自转

地球自转