活动 节律 昼伏夜出 取食 取食补充营养才能完成性成熟 (1)部位选择“枯叶尖、枯叶边” 谷子一谷苗上部3、4个叶片尖端、枯叶或枯叶鞘。 小麦一枯心苗或中、下部干叶的卷缝内。 产卵 玉米、高粱一枯叶尖或萎蔫叶。 水稻一枯叶尖等。 (2)繁殖力极强,单雌平均产卵1000-2000粒,最高可 达3000粒。 趋性 (1)趋化性一对糖醋液趋性强烈; (2)趋光性一对普通灯光趋性不强,但对黑光灯趋光性强 BACK IOM正E

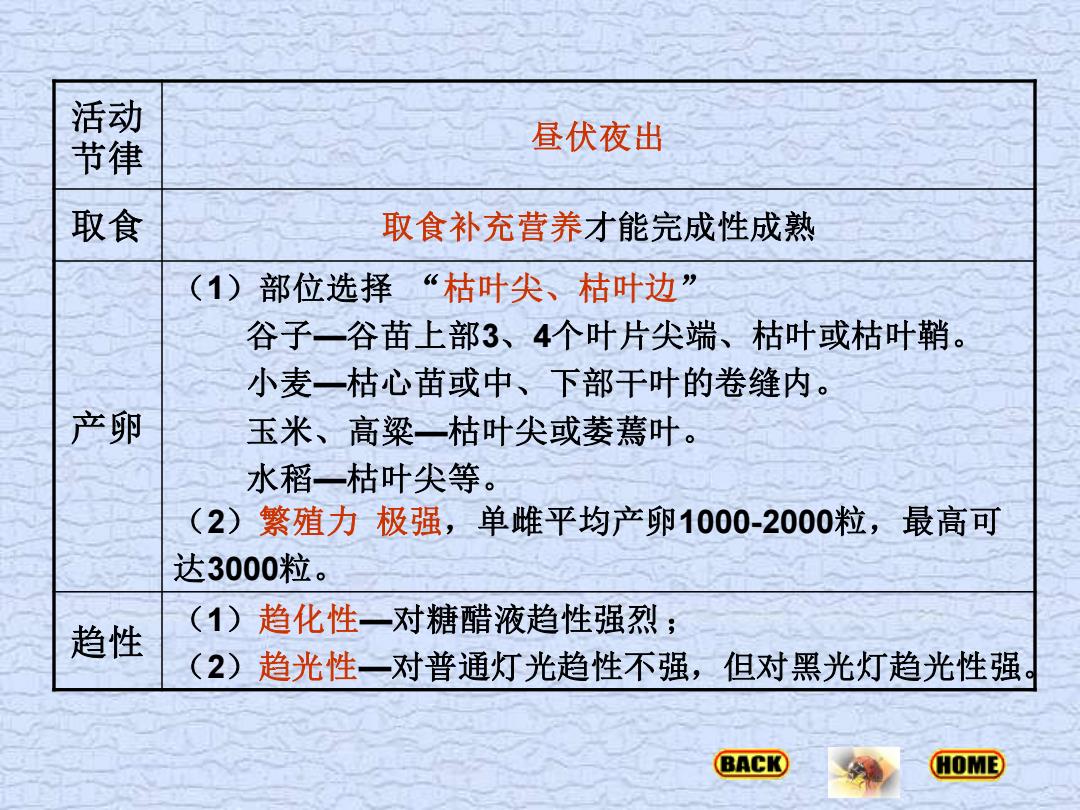

活动 节律 昼伏夜出 取食 取食补充营养才能完成性成熟 产卵 (1)部位选择 “枯叶尖、枯叶边” 谷子—谷苗上部3、4个叶片尖端、枯叶或枯叶鞘。 小麦—枯心苗或中、下部干叶的卷缝内。 玉米、高粱—枯叶尖或萎蔫叶。 水稻—枯叶尖等。 (2)繁殖力 极强,单雌平均产卵1000-2000粒,最高可 达3000粒。 趋性 (1)趋化性—对糖醋液趋性强烈 ; (2)趋光性—对普通灯光趋性不强,但对黑光灯趋光性强

2、幼虫 1-2龄时小,仅啃食叶肉,形成半透明小斑点: 为害食量 3-4龄,从叶缘蚕食,咬成缺刻; 5-6龄,进入暴食期,仅留粗叶脉甚至成光杆。 4龄以上幼虫常潜伏于作物根际附近的松土或土块 活动 下,深约1-2cm。 假死性 3龄以上幼虫受惊后表现假死性。 (三)粘虫的迁飞 BACK GHOM正

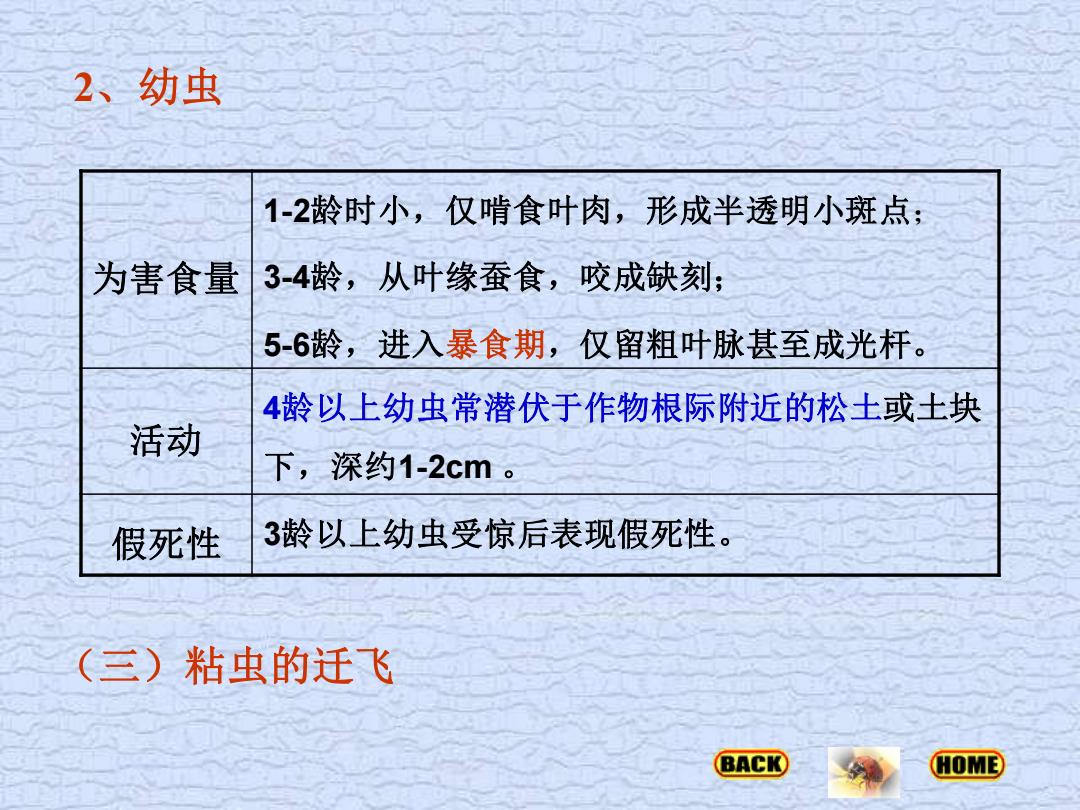

2、幼虫 为害食量 1-2龄时小,仅啃食叶肉,形成半透明小斑点; 3-4龄,从叶缘蚕食,咬成缺刻; 5-6龄,进入暴食期,仅留粗叶脉甚至成光杆。 活动 4龄以上幼虫常潜伏于作物根际附近的松土或土块 下,深约1-2cm 。 假死性 3龄以上幼虫受惊后表现假死性。 (三)粘虫的迁飞

1、迁飞的依据(原创性研究理念和方法): ()全国各地多年的诱蛾记录显示:大发生前后粘虫蛾有突增、 突减现象。(多点异地测报) (2)粘虫蛾大量标记回收试验。 (3)海面(渤海、黄海)捕蛾结果显示蛾峰与辽宁等地蛾量骤 增同步。 (4)粘虫蛾生殖系统剖检:(营养、生殖转换生理) 突增期二卵巢发育进度大部分已达卵粒可辨或卵已成熟; 突减期一卵巢发育进度仅处于卵未形成阶段。 (⑤)粘虫飞翔力强(飞行试验及飞行肌解剖。吊飞研究系统)。 BACK IOM正E

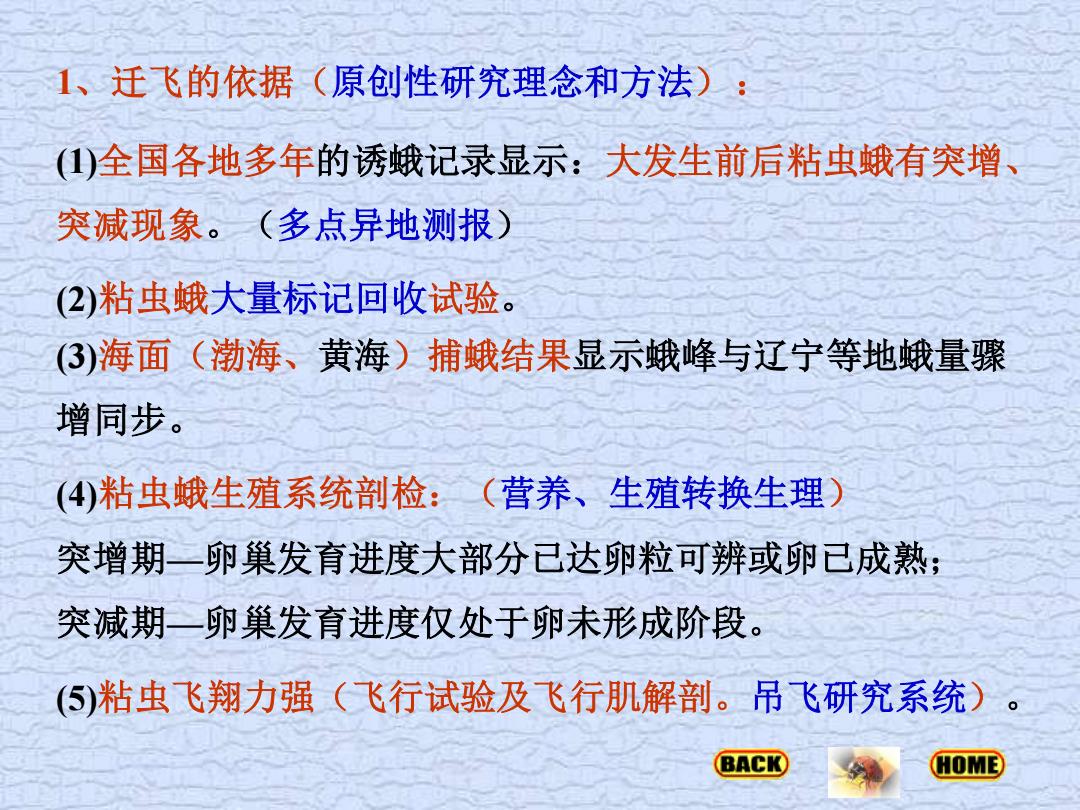

1、迁飞的依据(原创性研究理念和方法): (1)全国各地多年的诱蛾记录显示:大发生前后粘虫蛾有突增、 突减现象。(多点异地测报) (2)粘虫蛾大量标记回收试验。 (3)海面(渤海、黄海)捕蛾结果显示蛾峰与辽宁等地蛾量骤 增同步。 (4)粘虫蛾生殖系统剖检:(营养、生殖转换生理) 突增期—卵巢发育进度大部分已达卵粒可辨或卵已成熟; 突减期—卵巢发育进度仅处于卵未形成阶段。 (5)粘虫飞翔力强(飞行试验及飞行肌解剖。吊飞研究系统)

2、迁飞路线略,详见参考教材等资料。 背景资料 我国科学家在国际上首次阐明了粘虫的迁飞行为机制, 该成果在国内外具有重要影响。“粘虫越冬行为规律”获国 家自然科学三等奖(李光博等);“粘虫迁飞行为发生与调 控的生理、生态机制”获农业部科技进步二等奖(罗礼智 等):明确了粘虫飞行肌结构与功能、飞行能源物质基础及 动用、保幼激素JH对飞行与生殖系统的作用、生殖与飞行的 拮抗作用、产卵前期和飞行能力的遗传力和遗传、环境因素 (温湿度、光、幼虫密度、食物等)对迁飞行为的诱导作用 以及粘虫“决 GIOM正E

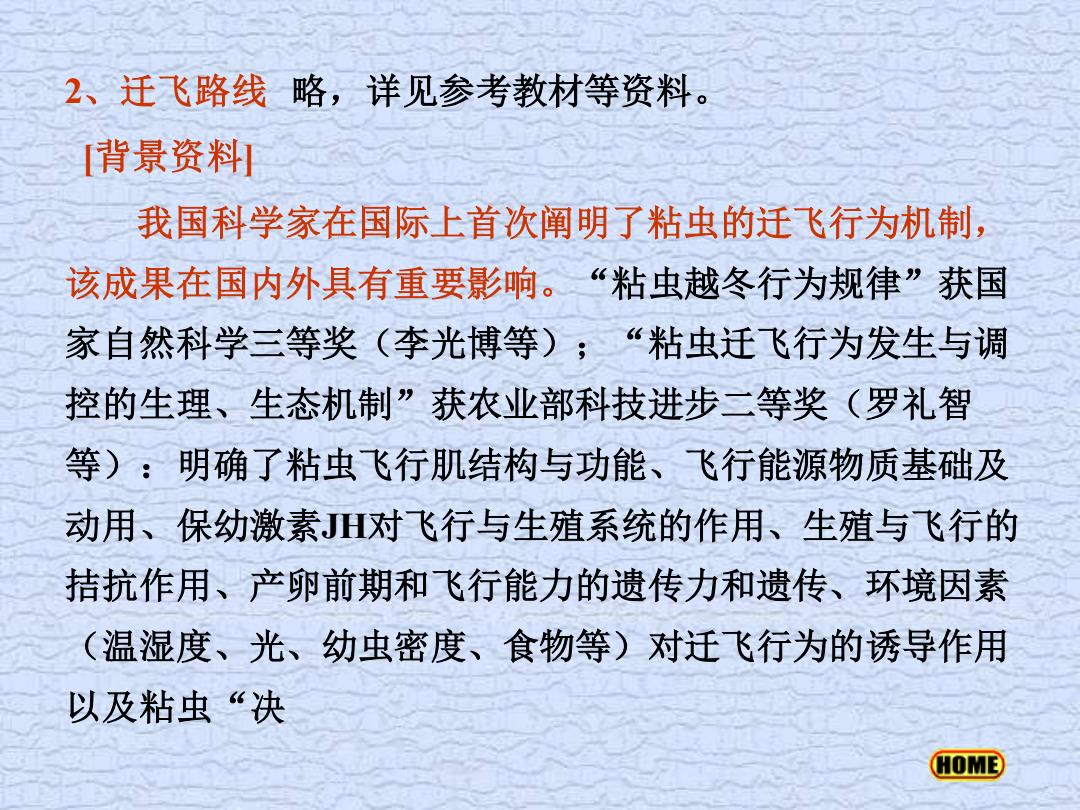

2、迁飞路线 略,详见参考教材等资料。 [背景资料] 我国科学家在国际上首次阐明了粘虫的迁飞行为机制, 该成果在国内外具有重要影响。“粘虫越冬行为规律”获国 家自然科学三等奖(李光博等);“粘虫迁飞行为发生与调 控的生理、生态机制”获农业部科技进步二等奖(罗礼智 等):明确了粘虫飞行肌结构与功能、飞行能源物质基础及 动用、保幼激素JH对飞行与生殖系统的作用、生殖与飞行的 拮抗作用、产卵前期和飞行能力的遗传力和遗传、环境因素 (温湿度、光、幼虫密度、食物等)对迁飞行为的诱导作用 以及粘虫“决

定”迁飞或繁殖的关键时期或最后“开关”理论及其调控机 制等。 三、发生与环境关系 (一)气候条件 粘虫不耐0C以下低温和35C以上高温,各虫期适宜的温 度在10-25°C,适宜的相对湿度在85%以上,即粘虫要求温暖 高湿的条件。 粘虫不耐高温,有越夏现象,又不耐低温,在北方不能 越冬,故也存在越冬问题,因此,长距离迁飞很可能是粘虫 在其长期演化过程中形成的对不良环境条件的一种适应性。 BACK GIOM正E

定”迁飞或繁殖的关键时期或最后“开关”理论及其调控机 制等。 三、发生与环境关系 (一)气候条件 粘虫不耐0ºC以下低温和35ºC以上高温,各虫期适宜的温 度在10-25ºC,适宜的相对湿度在85%以上,即粘虫要求温暖 高湿的条件。 粘虫不耐高温,有越夏现象;又不耐低温,在北方不能 越冬,故也存在越冬问题,因此,长距离迁飞很可能是粘虫 在其长期演化过程中形成的对不良环境条件的一种适应性